编者按:

1月5日下午,由中共乐清市委统战部、市工商联主办,格局商学·乐清学院承办的新时代企业家健康成长“公益大讲堂”系列讲座第十二讲精彩开讲。乐清市第十四届、第十五届人大常委会主任,三禾文化俱乐部荣誉主席赵乐强先生作了“每步向前都是春”的专题讲座,精彩纷呈,高潮迭起,掌声不断。乐清市100多位企业家、企业高层管理者和乐清文化界知名人士代表听取了讲座。现将其演讲稿整理后予以发表。

赵乐强先生在讲座中

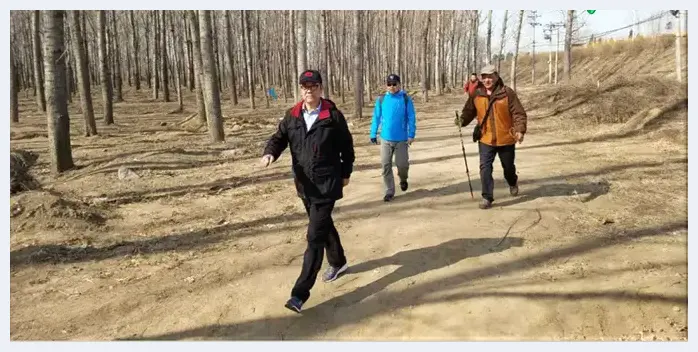

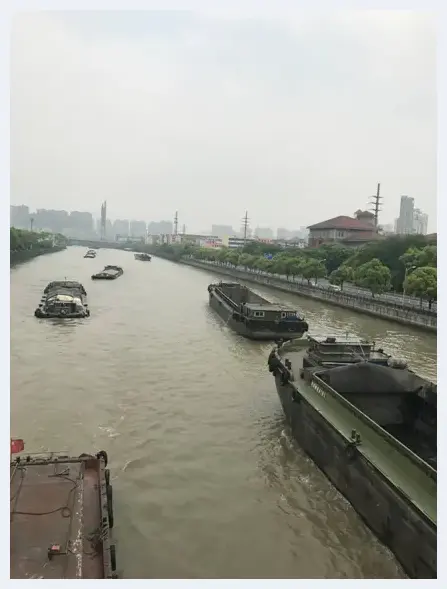

2017年春天,我和我的朋友走了一趟京杭大运河,2个月,1630公里,写了6万来字的随记。到杭州时有点像非洲人,也瘦了十几斤。

一个朋友曾经在微信里问我,你运河怎么走呀?找到乾隆下江南的味道了没有?我逗他说,这太简单了,用两只脚走,而且一步一步走,不能倒着走。如果左脚在前了,右脚跟上踩在左脚前,这样右脚在前了,那左脚赶紧跟上踩到右脚前。至于乾隆下江南可能没味道,我一点也没有尝到。

说笑归说笑,回头想来,走读运河还真是自己生命中的一段重要的经历。

今天就那场走读的一些有趣的或者说有意思的事,与大家做些交流,题目就叫《每步向前都是春》。

每步向前都是春,是第一天离开通州运河码头时,正泰陈建克老总来送行时我写的一句诗,叫“钱塘此去三千里,每步向前都是春”。

出发的时候,北方寒意尚重,往南走就一天比一天暖和,每一步都走在春天里,每一步都向春天走去。沈从文说这个春天去看了一个人。我则说2017年的春天我去看了一条河。

为什么要走运河

第一个原因,运河一直是心中美丽的梦。

像这样既远自秦汉又近在眼前,既蒙上天生成又托人力所开,既能走又能读的风景,京杭大运河天下无双。它比巴拿马运河和苏伊士运河都早很久、长很多,经历了千百年的历史塑造,有着太多的故事和丰厚的文化沉淀。

而于我而言,走读一趟运河谋划已久,神往也已久,走的是一番心境。记得刚踏上华北平原时,眼前那一望无际、大地从脚下慢慢展开的气势,让我们这些南方来的人都很兴奋很激动。那天是在武清郊外的永定河边,看永定河慢慢流远,消融在这初春一马平川的华北大平原的灰色中,心里面那种自由、轻松、清新和爽快,似乎从来没有过的一样。

第二个原因,纯属个人的。

官袍穿了几十年,你说一点习气也没有,谁也不相信。重要的是退出官场了,要把自己心里的——不管是自鸣得意的辉煌经历,还是不堪回首的伤心往事——全部清空,一切归于零。像演员,入戏要深,退出要快,退出就是退出。但是,这沾上的东西不是说你不要就不要的,所以要在运河里沐浴一番,让沧桑千年的运河水冲刷一把。

第三个原因,一种情愫或者说是一种社会责任心的释放。

对当前我们乐清所处的社会发展阶段,我原来有个基本判断。从前工业时代到后工业时代要经历三个阶段,第一阶段我们已经过了。前工业化时代,它的核心价值是追求物质财富。古人讲福禄寿禧,其实背后还有一个很重要的“财”字,福禄寿禧都得有财富、财力去支撑。钱是一般等价物,有钱就有一切,没钱就没有一切。这你就可以理解这几十年来人们为什么像疯了一般去赚钱的历史合理性了。

目前我们处在什么阶段呢?第二阶段。第二阶段是什么阶段呢?我把它说的白一点,即富起来了,但还没到贵起来的阶段。富和贵不是一个概念,富不等于贵,有富而贵的,也就有富而不贵乃至富而骄、富而庸、富而奢、富而贱的。

2010年的时候我写过一首小诗,叫“金钱已经不缺,满足的感觉在哪里?衣着光鲜,平和的脸色在哪里?学富五车,丢失的常识在哪里?”我这是英国现代诗人T·S·艾略特“1934年所问”的乐清版。

2010年距今已十年过去了,这十年间,变化也大。不少人开始寻求超越单纯物质享受的生活方式,寻求新时尚,寻求新的价值观,像马拉松、长跑等现代人的生活方式以及各种文化活动方兴未艾,人们就像当年因贫穷而拼命工作努力赚钱一样激情燃烧,所以我开玩笑说社会已进入第二阶段半了。

所谓第三阶段,其基本倾向应是从注重生活的物质性向生活的精神性转化。也有人说物质时代结束,精神时代来临,我认为至少是一半物质一半精神,比起金钱和物质,人们更加从内心深处重视精神层面的持久满足感。

人们更多的将目光聚焦到生命价值与使命上,开始自觉反省人生意义,努力寻求在有限的生命里追求无限的人生价值,并试图寻求灵魂觉醒。由奢回俭,简单生活,返朴归真。如果按照佛家的话说,就是“放下”,我已经意识到,“放下”是我们这一两代人、两三代人生活的主题。意识到了,就去做了。

走读运河本来是个人的行为,后来为什么能引起那么多人的关注?其原因是社会有共鸣了,一石方能激起千层浪。

印象特别深刻的事

首先是饮食习惯。在武清那天晚上有个菜叫“咯吱”,听来就好笑,一问原来是面食做的很韧很有咬劲,吃起来咯吱咯吱的就叫咯吱了。沧州有道菜叫“搁着吧”,没头没脑的但却有出处,也是面食。说是慈禧这老太婆到沧州了,喜来乐接待她,端上了这盘菜,老太婆正在给人说得起劲,随口就叫喜来乐“搁着吧”,金口玉言,就搁着吧了。

北方的运河都有大堤,但大多是泥沙土路,一脚下去一朵浮云上来,好几个晚上刷一次牙还不行,牙缝里的沙还有,躺下了还得起来刷第二次。

4月初,过了徐州,天已开始热,那天是徐州往邳州走,太阳是最猛的一天,晒在身上如慢火游走,风卷黄尘和汗流,这经历和感觉也不知是多少年前的事了,使人想起了几十年前的夏收夏种。

而进入南方,那天我们从高邮往江都走,路面是松软的泥巴,看似好好的,踩上去却是一团泥泞,只好挑些长草的地方下脚。有一脚无一脚,一脚一泥泞的,但我们都说,这是另类的潇洒,是什么路就走什么路,依然看油菜花开,依然开心快活,路不平坦心平坦。

走得最苦的一天,是从河北的故城县经一个叫渡口驿的地方到山东夏津县。夏津是战国时期开G20的地方,这会盟以后,晋国坐上了春秋五霸的第二把交椅。

历史很丰富,情绪很烦燥。一度发现自己像一只蝴蝶在飞,飘忽不定,而看到一个很熟悉的人在前面不停地走,定睛一看,原来这个人就是自己。事前我曾问过行脚的僧人,也曾问过曾经长途跋涉的人,都说有出现烦躁、暴怒乃至灵魂出窍的情况,它不是腿脚疼痛、水泡刺痛那种身体上的不适,而是心上的难受,它会损伤你的意志力,当时我感觉到了。

事后我想从动身到今天,已经十几天了,这十几天走下来,新鲜感过去后,已有孤独和寂寞出来,单调重复,每天几十公里就一个“走”字,觉得这路是无比的长,目标是无比的遥远,自信心在下降。一个最熟悉不过的自己,慢慢的变成了自己最熟悉的陌生人,这大概就是所谓的主体变客体了,自己变成了自己观察的对象,变成了自己要克服乃至征服的对象。孤独和寂寞不是远离了人群,而是远离了自己。

所以一路上我们经常调侃自己是“日里风里沙里汗里三千里”,相对应的话是“诗里画里史里笑里三千里”。每日很苦很累,但每日都快活喜乐。

其实,“辛”是心里生的,属精神层面的,有辛才叫苦,没这个“辛”字,这苦仅仅是累一些而已,身外的,熬熬就过去了。一个“熬”字很重要,积极的熬里面有坚强、坚定、坚韧、坚毅这许多好的词。一个“熬”字里会找到生命的真谛,没煎没熬过的人生终究不成熟。

我很庆幸自己有此一行,不仅是身轻了,心也轻了。

别样运河风情及其他种种

一路上,就那些熟悉的地名,都能带出激情,勾起来自书籍中、电影里的记忆。比如塘沽、大邱庄、独流镇、微山湖、台儿庄等等。那天在独流镇,找义和团的纪念碑没找着,却突然想起当年文化部的五七干校就在这里,想起了郭小川的著名诗作《团泊洼的秋天》:

“密集的芦苇,细心地护卫著脚下偷偷开放的野花。大雁即将南去,水上默默浮动著白净的野鸭。”一份美丽陡然生起,还有一缕沧桑阅遍、铅华洗尽的凉气。

有一天,早上从枣庄出发,走不多久,在路边看到一块很不起眼的小石碑,蹲下身子一看,原来这里就是黄庄,当年铁道游击队经常活动的地方,村东不远就是铁道,游击队在这里扒过火车,搞过机枪。

每当这时你就会有一种走入历史的感觉。走入历史什么感觉?心的游弋,脱离了当下,能令你兴奋也能让你宁静。有时候你会像缺电的手机,它是充电宝,靠近一会电能就充足了。

有人说北方农村经济总体不如我们,这是事实。村庄无论大小几乎都没有餐饮店,这是农业社会的显著特征之一,农民是都在自己家里吃饭的,村里空落落的。现代文明的潮流裹挟着希望和忙乱正在冲击和洗刷着华北、鲁西南和苏北这些古老而又辽阔广袤的平原大地。

其实,千百年来的中国故事有一半都发生在大运河上,当年中国最有本事的男人和最漂亮的女人像今天云集在北上广一样云集在运河上。德州的四女寺镇,曾是古时运河上的重镇,尤在明清时期,九河汇流,帆樯林立,商贾如云,一等繁华。明朝诗人李攀龙的“千乘旌旗分羽卫,九河春色护楼船”就是写这里的。但到晚清时,随着京沪铁路的火车汽笛鸣响,运河的漕运开始衰落,运河带来的繁荣也如流水无情地远去了。现在的状况与我们这里是不可同日而语的。但有些事却是令我们刮目相看,有句话叫他山之石可以攻玉,别人山上的石头坚硬,可以来琢我们的玉。

在天津北辰区,有一家石雕艺术博物馆,其实应该叫古石雕收藏馆,汉魏六朝唐宋元明清的圣旨石碑、宫殿的石础石柱,北魏时期的石佛,以及不同朝代的石虎石狮什么的都有,大开眼界,这是私人斥巨资搞的。

静海区下面一个陈官屯村,也是私人办了一个陈官屯运河纪念馆,以小见大,有古有今,天津农村的风土民情纷来眼前。想我柳市吃电器赚电器,可至今连纪念馆之类的芽都也没孵出来。

苏北泗阳县城,城区人均绿地面积高达12.8平方米,城区每500米就有一个公园。运河公园、黄河古道森林公园,一个个都很漂亮很气派,绿树连城,俨然平原林海,有全国唯一的杨树博物馆,棉花博物馆。国家级重点镇3个,江苏省级的重点镇5个。一趟泗阳行,彻底改变了对苏北的印象。

丹阳又是另一类记忆了,她也有一个石刻博物馆,7800多件藏品,是一个丹阳藉的加拿大侨胞捐的。当地政府投资四个亿,800亩地,而且是块风水宝地,这可谓大手笔了。

关于朋友和白玛师父

我们这次走读运河,主力是三人帮,我一个,房宁一个,房宁是中国社科院政治学所的所长,研究员、著名学者。另一人就是白玛师父了,来自青海玉树,藏族佛教的活佛。我们的活动也得到了正泰集团的支持。老同学郑祥和是我们的“红衣总管”,大有“兵马未动粮草先行”的味道。运河是出故事的地方,今后好事者终也会络绎不绝,但像我们这种天南地北、身份迥异的组合,可能就凤毛麟角了。

房宁教授脑袋里有鸽子,方向感特别强,所以他负责路线,每天晚上都得百度一下,做个功课。早上出门他都会说,往南走,大方向不错。到中午发现情况不对,问问路人,再找找百度,或许会说,啊呀调整一下,我们不走右岸了,往左往左。到晚上,都看见前头城市的灯火辉煌了,却发现是隔水相望,“妈呀,又走反了”,还带点羞赧的样子,可爱极了。一路上我们提练了好多个专有名词,这是其中一个,都成了愉快的回忆。

他乐观喜气,歌唱得不错,对着旷野他会吼一段西北的什么调,最喜欢的是那个《篱笆女人和狗》电视剧里的歌,迷迷瞪瞪上山,稀里糊涂过河,他一唱歌我就来劲。《观察网》发表了好多他一路运河上的考察报告,比如“华北平原上的最后一个农民”等等。

我重点讲讲白玛师父。

在“呷依一日”一文中,我是这样描述他的,“白玛师父在十八岁那年,用一年多的时间三步一叩首,完成了自己的首次冈仁波齐的朝圣之旅。今年早春二月,我们沿京杭大运河走了一千六百多公里,读天读地,读古读今,我也读了一路的白玛师父。他嘴里常是这几句话,‘我没关系’‘没事的’‘很好了’,无论长路漫漫还是伤痛困顿,有他则万事喜乐。中午我需要在路边坐一会,或依树靠一下,算是午休,他一步也不会离开,温暖给我如同春光明媚。两个月的朝夕相处,白玛师父高尚如菩萨,纯粹似孩童,他善良、纯真及其对信仰的虔诚以至神圣般的执着,一次次地感动了我,使我有了一种体验,诚如梦参长老所言的‘至诚的心生起’。”

据说多年前,英国《泰晤士报》出了一个题目,问从伦敦到罗马最短的道路是什么?答案竟和地理线路无关,却是“一个好朋友”。而我把白玛师父称为“稳定的力量”。有一次走了一段冤枉路,还有点冒险,惊悚过后,白玛师父劝慰大家:“过了就过了,过了就好了”,天下事大致也如此,想明白了就轻松了,从容了。

富兰克林说,最能施惠于朋友的,往往不是金钱或一切物质上的接济,而是那些亲切的态度,欢悦的谈话,同情的流露和纯真的赞美。运河一趟我这感受尤深。所以到了拱宸桥的那天,我很动情,我说好朋友也是用来感动和温暖的。

讲座现场气氛热烈

![古玩市场低价淘到阳燧[图文] 古玩市场低价淘到阳燧[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yiz2uu1e5u3.webp)

![央美教师被指抄袭作品“无聊猿”[图文] 央美教师被指抄袭作品“无聊猿”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/120revv5dc2.webp)

![德国男子30年伪造逾千件艺术品[图文] 德国男子30年伪造逾千件艺术品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/duqplgrjafr.webp)

![养茶宠:是一门学问 更是一种情趣[图文] 养茶宠:是一门学问 更是一种情趣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kdlurjz3v5x.webp)

![三万欧元可包场夜游法国巴黎卢浮宫博物馆[图文] 三万欧元可包场夜游法国巴黎卢浮宫博物馆[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b05xy5szkaq.webp)

![埃菲尔铁塔迎来大修计划 罗马万神庙或将对外收费[图文] 埃菲尔铁塔迎来大修计划 罗马万神庙或将对外收费[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/31yn2tmp4yf.webp)

![吴冠中将线与墨完美交融在一起[图文] 吴冠中将线与墨完美交融在一起[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4sj1mb4lvy5.webp)

![中学教师收藏石碾创世界纪录[图文] 中学教师收藏石碾创世界纪录[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/awslahicpwp.webp)

![揭秘18件清宫散佚书画命运:曾被溥仪盗运出宫[图文] 揭秘18件清宫散佚书画命运:曾被溥仪盗运出宫[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1wdup0jrudq.webp)

![变化的蜜蜡 仿佛拥有生命[图文] 变化的蜜蜡 仿佛拥有生命[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pr3uwhbzb25.webp)

![DNA绘制世界最小蒙娜丽莎画作 宽度仅100纳米[图文] DNA绘制世界最小蒙娜丽莎画作 宽度仅100纳米[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hsfro44y2fp.webp)

![大三学生画漫画追忆艺考路:引网友共鸣[图文] 大三学生画漫画追忆艺考路:引网友共鸣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/enpcb4nbebe.webp)

![岫玉 能否再浴火重生?[图文] 岫玉 能否再浴火重生?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uxdlmnpnb2u.webp)

![虚实之间的某处[图文] 虚实之间的某处[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fekcf53dxur.webp)

![青岛一经适房画窗户 网友称“神笔马良”[图文] 青岛一经适房画窗户 网友称“神笔马良”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jemhx2nruen.webp)

![国画家告拍卖行:知假拍假[图文] 国画家告拍卖行:知假拍假[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/niowki3t5i4.webp)

![揭秘特大名酒造假案:全球大藏家纷纷受骗[图文] 揭秘特大名酒造假案:全球大藏家纷纷受骗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/53gzoravq3i.webp)

![张大千向叶浅予学画[图文] 张大千向叶浅予学画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cefp4o5jrhq.webp)

![湖北行为艺术家巴黎悬空 所拍照片爆红网络[图文] 湖北行为艺术家巴黎悬空 所拍照片爆红网络[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/myd0z3mahuq.webp)

![中国第一历史档案馆馆长:发掘明清档案精华[图文] 中国第一历史档案馆馆长:发掘明清档案精华[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1xwbldvnwyn.webp)

![毕加索的裸女画在欧洲机场引起风波[图文] 毕加索的裸女画在欧洲机场引起风波[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5vu5hcrduyx.webp)

![华盛顿的美术馆[图文] 华盛顿的美术馆[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b5ceuyy4llh.webp)

![寻找齐白石的北漂足迹[图文] 寻找齐白石的北漂足迹[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ofp4aj5imlh.webp)

![凡高《耕地的农妇》幕后故事:花钱请农民当模特[图文] 凡高《耕地的农妇》幕后故事:花钱请农民当模特[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/khmh05faitu.webp)

![《只画鱼儿不画水》购藏及转让记[图文] 《只画鱼儿不画水》购藏及转让记[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cdz3hddjsyp.webp)