如果没有新冠疫情,现在东京正在举办奥运会。如今,这场盛事被推迟至2021年,而在此之前,会徽被指抄袭以及主场馆的设计波折已经为其蒙上了阴影。与之相比,1964年的东京夏季奥运会为整个日本带来了显著的积极改变。回顾1964年,那是东京首次成功举办奥运会,从建筑与海报设计,到城市基础设施的革新,这场奥运会见证了东京在从一座被炸弹轰炸的废墟到超级现代大都市的转变。对于战后的日本而言,当年的奥运会将日本重新介绍给了世界。

按之前时间算,东京夏季奥运会原本已过半程,这场综合性运动会本将聚集世界上最优秀的赛跑、跳高、举重运动员,还将首次迎来滑板运动员。不过,最让人兴奋的盛事是手球。

东京国立代代木竞技场

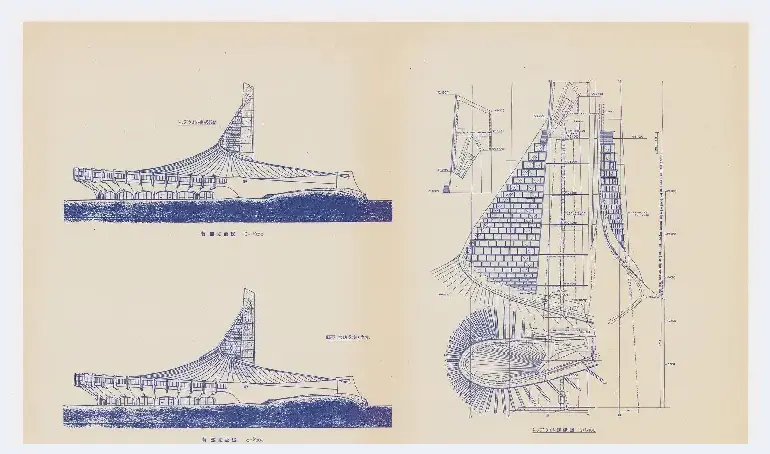

这并不是因为这项运动,而是因为场地:手球比赛原本将于东京国立代代木竞技场(Yoyogi National Gymnasium)举行,这是丹下健三设计的日本现代建筑地标。这座体育馆最大的特点是巨大的斜顶,它由双重钢悬吊构成——钢索如同悬索桥一般在混凝土柱之间延展,垂直的“肋骨”沿着轴线落到地面。几年前,骑车穿过代代木公园时,我在体育馆前停住了,惊叹于它的钢顶。这可能原本会成为2020年最令人着迷的场馆,虽然它建于半个多世纪前。

丹下健三的设计手稿

新冠疫情迫使2020年东京奥运会推迟至2021年7月(如果届时能够顺利举行的话)。不过,这座城市四处都遍布着另一届奥运会的辉煌遗产:1964年夏季奥运会见证了东京在20年间,从一座被炸弹轰炸的废墟到超级现代大都市的转变。对于战后民主的日本而言,首届在东京举办的奥运会犹如一场元媛舞会,不仅通过运动、更通过设计,将日本重新介绍给世界。

当时,奥运会的筹备使东京全城都变成了建筑工地。作家罗伯特·怀丁(Robert Whiting)1962年时随美国空军驻扎东京,他描述了打桩机和手提钻对于感官的巨大冲击。行人戴着口罩和耳塞行走,工薪族披着防尘塑料布在酒吧里喝酒。再过几年,日本就将成为世界上第二大经济体,而1964年的奥运会将成为迎接经济复苏和荣誉归来的盛会。

奥运会开幕式一周前通行的新干线电车消失了,取而代之的是高速公路。城市拥有了新的下水道系统,一座新港口,两条新地铁线路,伴有严重的污染。贫民窟和其中的居民被无情地清走,为新的建设留下空间,其中一些很宏伟,比如1962年由谷口吉郎(纽约现代艺术博物馆的设计者谷口吉生之父)设计的精致的大仓饭店(Hotel Okura),大多的则被人遗忘。在奥运会开幕式的一周前,新造的新干线首次在东京与大阪之间急速穿行。

对于1964年东京奥运会的建筑师与设计者而言,他们必须满足明确的意识形态目标:这是意在展示一个新日本的机会,它注重和平,展望未来,在很大程度上舍弃了古典日本美学或是传统民族符号。没有富士山,没有樱花,没有书道。任何对于民族自豪感的表达都应该尽可能地与旧军事帝国主义保持距离。

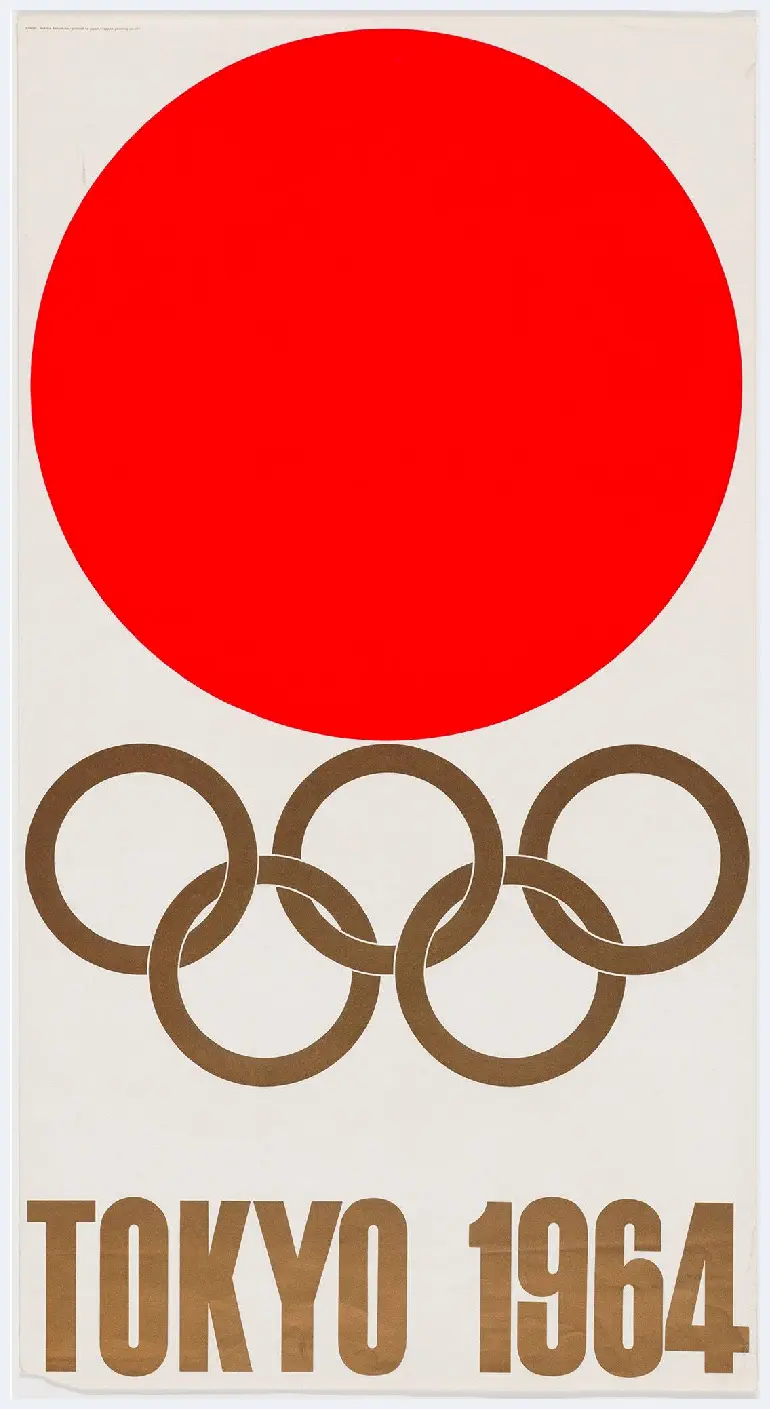

设计1964年东京奥运会形象的责任落到了龟仓雄策的身上,他是日本平面设计师协会会长,从日本新建筑与工业美术学院的那些受过包豪斯训练的教授那里吸取了新的现代设计理念。以往的奥运海报大多依赖于具象而明显的希腊罗马形象,龟仓雄策将东京的野心浓缩为最简单的标志:五个金色的圆环彼此巷口,上方是一个巨大的圆盘,代表太阳。

龟仓雄策设计的1964年东京奥运会海报

龟仓雄策的海报不仅摒弃了西方对于东方“异国情调”的期望,而拥抱了硬朗简洁的现代化。更令人印象深刻的是,它重新采用了日本国旗的象征—这在美国占领下的头几年都是被禁止的——并把它变成了一个民主国家的象征。同样大胆的美学也体现在龟仓雄策为当届奥运会设计的第二张海报中,黑色的背景上,赛跑运动员们正全力奔跑。

1964年东京奥运会的主要仪式和体育赛事在一座毫无特别之处的体育馆举行,后来被废弃。在东京世田谷区的驹泽奥林比克公园,一座由芦原义信设计的树状控制塔高165英尺,采用混凝土作为材料;如今它依然屹立,只是那野兽派的率直已经被白漆所弱化。虽然由丹下健三设计的代代木竞技场体量更小,但正是它以混凝土的形式表达了龟仓雄策等设计师在纸上所表达的内容。

1964年,在丹下健三设计的场馆举行了游泳、跳水和篮球比赛,在这里,肌肉力量与活力的融合比其他地方都要响亮地宣布了日本的复兴,甚至重生。从外面看,整个建筑就像是钢筋混凝土制成的切片被错误地拼接在一起,不过,它真正的创新在于屋顶。它的抗拉结构诠释了埃罗·沙里宁(Eero Saarinen)当时刚刚完成的耶鲁大学冰球场的特点,甚至还有丹下健三的偶像勒·柯布西耶(Le Corbusier)于1958年设计的布鲁塞尔世博会飞利浦馆。

布鲁塞尔世博会

飞利浦馆体育馆还与丹下健三当时完成的最重要的作品——广岛和平中心与纪念公园的拱形纪念碑相呼应,这是另一座由钢筋混凝土做成的曲形建筑。在广岛,丹下健三的拱形混凝土结构成为了日本至暗时刻的陵墓;而在东西,它揭开了崭新的国民生活的序幕。

1964年,奥运会通过首颗商用地球同步卫星首次向全球转播,而收入不断增加的日本家庭甚至可以在彩色电视上收看比赛。不过,1964年东京奥运会最令人印象深刻的图像出现在大银幕中:由导演市川昆执导的纪录片《东京奥运会》(Tokyo Olympiad)。影片采用宽屏宽银幕电影镜头与新兴的远摄镜头,色彩丰富。这是历史上关于奥运会最伟大的纪录片。

纪录片《东京奥运会》中的场景

无论奥运会是否会在2021年举行,这届即将到来的东京奥运会都不会像它的前任那样产生如此显著的文化影响力。2020东京奥运会最初的会徽被指控抄袭。最初的场馆设计同样饱受诟病:扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)的最初方案被摒弃,由日本本土建筑师隈研吾的设计所替代,后者的方案是木制场馆,整体感觉更加平和,也没有那么昂贵。

隈研吾设计的东京奥运会主场馆

如果说丹下健三的钢筋混凝土结构表达了日本在1964年时的野心,那么现在,自然材料则回应着经济与生态挑战并存的未来。1964年时,还是个孩子的隈研吾曾参观奥运会,他称赞丹下健三的体育馆激发他展开了自己的建筑生涯,“丹下健三对于光线的处理就像一位魔术师,”隈研吾在两年前的采访中回忆了儿时见到代代木国立竞技场时的场景,“从那天起,我就立志当一个建筑师。”

附:1964年东京奥运会前的日本建筑发展

在“二战”结束的15年后,1960年的日本正怀着巨大的生产力与热情发展,各种城市制度被创造出来,年轻的建筑师们能够一展宏图,进行各种建筑设计。

初建时的东京塔

如今,那种带有科幻色彩的日本美学在一定程度上成型于1964年东京奥运会前后。你会注意到,为这场奥运会所造的建筑都受到过科幻与宇宙空间的启发,例如代代木竞技场、东京体育馆等。不过,这些建筑还不足以成为实现这种美学的技术发展的推动力,诸如新干线以及东京塔的建造同样加快了日本的技术发展。它们共同塑造了日本的新形象:一个与现代技术世界相连的国家,而非一座孤岛。

丹下健三的“东京1960计划”

丹下健三的“东京1960计划”在当时的建筑与城市构想中就有开创性。该计划诞生于全球城市都在经历都市扩张之时,旨在支撑东京城市持续扩张与内部再生。在1958年, “东京区域规划”提出,要建造一系列卫星城市,并使东京去中心化,从而解决其快速增长的人口问题。丹下健三对此表示反对,他指出,汽车引入都市生活后,改变了人们对于空间的认知,因此城市需要一种新的空间秩序,这种秩序以“超级结构”(megastructure)为特点,基于开放的高速公路与地铁线路网络,他提出了一种线性的超级结构,能够随着城市人口的发展而改变。在这种规划下,城市发展从向心体系转向线性发展体系;城市结构、公交系统、都市建筑被融合为有机的整体;新的城市空间秩序将反映当代生活的开放性和移动性;瞬时性与永久性都能得以实现。

“东京1960计划”模型

不过,丹下健三的这一方案翁能实现,但是其概念意义要远胜于实际意义,并反映在他日后的作品中。例如,在1964年设计的山梨文化会馆中,他就对“城市是一个过程”的概念进行了实验。

20世纪60年代,一批日本将建筑师开始梦想构建未来城市,提出了令人兴奋的新观点。在丹下健三的影响下,黑川纪章、菊竹清训与桢文彦等建筑师开启了“新陈代谢”的建筑运动。新陈代谢运动孕育自这样一个时代:彼时的日本正在从战争的毁灭中恢复过来,进入快速经济发展的阶段,由此导致的都市人口迅速膨胀、空间密度提高、居住空间不足等问题,都是新陈代谢派试图解决的议题。这一名称来自生物概念,将有机物持续生长、繁衍与演变的能力应用于建筑设计。在他们的大胆构想中,海底城市横跨东京湾,城市之间由空中的高速公路连接,汽车在高楼之间穿梭。这些构想并未实现,但对于日本建筑与城市发展产生重要影响。

![你从哪里看出这是个玩音乐的雕塑家?[图文] 你从哪里看出这是个玩音乐的雕塑家?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cwwh10kwk4i.webp)

![张大千眼中的美人:标准苛刻绝美才能入画[图文] 张大千眼中的美人:标准苛刻绝美才能入画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lohvd4z0f1p.webp)

![山西展出被盗文物4431件 西周凤鸟纹铜尊等亮相[图文] 山西展出被盗文物4431件 西周凤鸟纹铜尊等亮相[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/z010ygwepij.webp)

![徐悲鸿大石坝故居:地下石室建起"中国美术学院" [图文] 徐悲鸿大石坝故居:地下石室建起"中国美术学院" [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/z2jqoxuppcd.webp)

![意外得来的徽州木雕:才子佳人好浪漫[图文] 意外得来的徽州木雕:才子佳人好浪漫[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g5konhjse5w.webp)

![可赏可用的月饼模子[图文] 可赏可用的月饼模子[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uq1rekdjdcn.webp)

![当代著名水墨艺术家、慈善家陈国强[图文] 当代著名水墨艺术家、慈善家陈国强[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2x5sgubkysv.webp)

![雍正:朕怎会有你这种农家乐审美的儿子[图文] 雍正:朕怎会有你这种农家乐审美的儿子[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nfrhnx4acpu.webp)

![英国建筑师福斯特暗讽环保倡议计划“立场虚伪”[图文] 英国建筑师福斯特暗讽环保倡议计划“立场虚伪”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tgj1rcjuvvu.webp)

![我们想在博物馆官网中看点啥?[图文] 我们想在博物馆官网中看点啥?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f3zgl1rqysc.webp)

![钱币收藏的这些暗语是什么意思[图文] 钱币收藏的这些暗语是什么意思[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xef3zcbbcty.webp)

![莫言旧居一天几百游客 胡萝卜苗被游客抢光[图文] 莫言旧居一天几百游客 胡萝卜苗被游客抢光[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tmmswvjeez5.webp)

![海派木偶戏“华丽转身” 申城再添“打卡地”[图文] 海派木偶戏“华丽转身” 申城再添“打卡地”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e31xk4lakpo.webp)

![一对父子盗挖古代铁锅仅卖50元:被罚近两万元[图文] 一对父子盗挖古代铁锅仅卖50元:被罚近两万元[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/df5sckmulqp.webp)

![2016大艺时代原创插画设计大赛即将启动[图文] 2016大艺时代原创插画设计大赛即将启动[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kuwwd20d1hh.webp)

![徐悲鸿与齐白石的情谊[图文] 徐悲鸿与齐白石的情谊[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c0lcnbtw0x0.webp)

![民国文人书法背后的故事[图文] 民国文人书法背后的故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xqhdxe3zjmz.webp)

![古钱币浓缩中国趣味[图文] 古钱币浓缩中国趣味[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tn0swsghybj.webp)

![贺友直用画笔描绘早年生活:交不起电费被剪线[图文] 贺友直用画笔描绘早年生活:交不起电费被剪线[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3xnrppjgmck.webp)

![韩国艺术家用废杂志打造装置艺术[图文] 韩国艺术家用废杂志打造装置艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yrb15qoitpo.webp)

![那些动漫里拟真的场景[图文] 那些动漫里拟真的场景[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kiz0x5i3low.webp)

![《只画鱼儿不画水》购藏及转让记[图文] 《只画鱼儿不画水》购藏及转让记[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cdz3hddjsyp.webp)

![英国网上发布4000页牛顿手稿[图文] 英国网上发布4000页牛顿手稿[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eoq14urlzcb.webp)

![藏友收藏两块奇石疑似化石[图文] 藏友收藏两块奇石疑似化石[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/24ulwj00axe.webp)

![纽约摄影大师和他的赤裸世界[图文] 纽约摄影大师和他的赤裸世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5az1vqq4tha.webp)