近些年来,“跨界”似乎在艺术圈内很时髦。在电视屏幕上,我们时常能见到,歌者不歌而在舞,舞者不舞而去歌……更有甚者,某些自诩艺术“大家”者已将自己视为“无所不能”的艺术全才。

何谓跨界?本以为能从我国悠久的历史、丰富的文化中找到标准答案的,遗憾的是或许我们的先贤大德根本就不喜欢“跨界”,否则在手头几部大小中文词典里不至于不约而同地不载这个词。从字面上看,将“跨”理解为“跨越”“跨过”,将“界”理解成“地界”“边界”,而视“跨界”为“跨越时空界限”,应该是可以被大家接受的。虽然这种“跨越时空界限”的行为,在当下的中国艺术界十分流行,但在我看来却是满满的伤己与害人。

巧合的是,今年二月,有两位知名艺术家,分别在北京和杭州举办了个人的艺术活动。一个是大型跨春节个展,一个是新书发布会。有趣的是,这两位艺术家的作品里都有陶瓷,而陶瓷创作并非其本行。据说,他们“跨界”陶瓷已有多个年头。那么,我们就以这两位艺术家“跨界”青瓷作品为例吧。

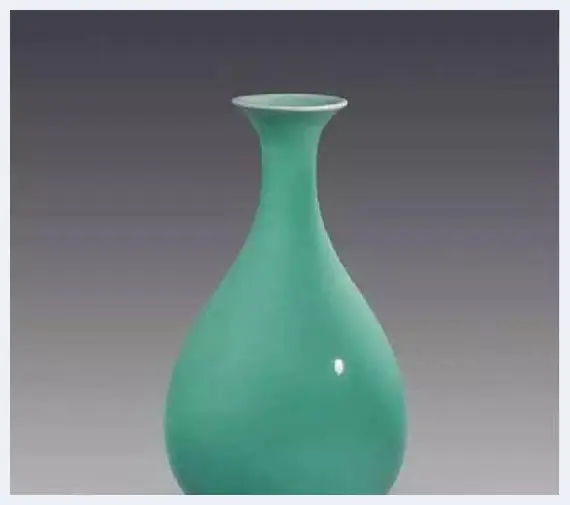

大量考古发掘资料表明,如果说陶是人类共同发明物的话,那么瓷的发明权则应归属于中国人。在中国瓷中,青瓷不仅产生最早,而且分布范围十分广泛。原始青瓷且不论,从汉代青瓷产生始,经越窑青瓷,到五代秘色瓷,直至两宋青瓷……青瓷已走过约一千八百年的历史,并形成了完整而独特的“朴素美”之审美特征。中国陶瓷的“朴素美”到两宋时期已达巅峰,宋代几大名窑即是明证。此后,中国陶瓷经元、明、清三代,“华丽美”逐渐取代了“朴素美”,占据了主流审美地位。陶瓷“华丽美”的巅峰在清代,景德镇彩瓷是代表。从艺术审美史角度来看,中国陶瓷之审美体系正因为有了“朴素美”与“华丽美”才更加完整。与依靠彩绘甚至“满工”彩绘创作的“华丽美”不同,造型与釉色则是“朴素美”不可或缺的两大要素。青瓷之小巧而和谐的造型与“似玉非玉”的釉色,正是其“朴素美”之核心。应该说,兼具这两个要素的青瓷,既能给人以美妙的审美意境,还是传统玉思想的深刻表达。而为达此目的,除特殊的泥料配方外,“薄胎厚釉”则是成全其美的先决条件。因此,青瓷不宜做大,更不宜彩绘。青瓷如做大,泥胎必厚;如再厚釉,必显笨拙;如施薄釉,必失“似玉”之美。彩绘更是青瓷之大敌,在青色上的任何彩绘,经过高温窑火之炼烧,其线条和色块都会程度不同地成为青瓷“似玉”之美的直接破坏者。这正是在青瓷千余年发展史上,古人何以只在器皿上进行适量的刻画装饰和贴塑等,而彩绘总是不被接受的根本原因。老祖宗所长期遵循的“物不足才饰之”的创物智慧和审美境界由此再次得到验证。

中国工艺美术大师毛正聪青瓷作品《玉壶春瓶》

“以史为鉴”,我们如果用“画蛇添足”来形容这两位艺术家的“跨界”青瓷之作就不为过了。

在前者的展品中,有一件青瓷大罐。用当时展览现场一些观众的话说,其造型与北京曾经的家用煤气罐十分相像,只不过多增加了两只耳朵罢了。由于其器形较大,泥胎相对较厚,因而难以做到真正的薄胎厚釉,其浅显的釉色当然不可能达到传统青瓷“似玉”之美。显然,面对传统经典青瓷之美,这位艺术家的“跨界”青瓷之作,无论在造型上,还是在釉色上,都大为逊色而难以入流。

虽然后一位艺术家在宣纸上的创作是成功的,但其在青瓷上的彩绘只可列入下品。我国陶瓷釉色非常丰富,但归纳起来则以青、白、青白为主色调。中国陶瓷史早已明示,元、明、清时期景德镇彩瓷之所以越来越盛行,正是因为其拥有了青白瓷这种特殊材质。在青白质地上的彩绘,从色彩学和视觉审美学角度讲,都是比较适宜的。这也从反面回答了,为什么白瓷彩绘和青瓷彩绘在中国古代一直发展不起来的主要原因。显然,这位艺术家的“跨界”青瓷彩绘,恰恰触犯了千余年来古人不曾犯过的青瓷审美之大忌。

面对人类悠久艺术史上连续不断的迭起高峰,作为后人的我们需要永远拥有一颗崇敬与膜拜之心。任何有损于优秀传统文化的“盲动”或“创新”皆无异于犯罪。艺术家尤其是功成名就的艺术家,都应该十分清醒:与其“这山看着那山高”地“跨界”,不如以书法追羲之、绘画追八大、壁画追敦煌、青铜追商周、陶塑追秦汉、青瓷追两宋、彩瓷追明清的心态与精神,在自己的领域精耕细作。犹如陈景润心无旁骛、持之以恒地破解“哥德巴赫猜想”一样。据此本文认为,在当下中国艺术圈,任何放弃本该追求的至高目标,而舍本逐末、扬短避长地“跨界”,不仅难给自己加分,还可能误导他人、误导行业,甚至有碍于人们正确地认识与传承优秀传统文化。

我想用庄子和韩愈的经典话语结束本文是较合适的。在《内篇·养生主第三》中,庄子曰:“吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆矣。”韩愈在《师说》中曰:“闻道有先后,术业有专攻,如是而已。”在这个过度浮躁的社会与时代,人们在不可选择的“吾生也有涯,而知也无涯”面前,追求“术业有专攻”可能是唯一正确的选择,因为“以有涯随无涯,殆矣”,如是而已。