大字,又称榜书或署书,上至六朝石刻,下至明清题额,于中国书法史中自成一体、独具韵味。深谙此中魅力的当代中国百强艺术家孔达达教授多年来钻研此道,在习古人的基础上融会出新,形成了兼具东方古韵与新时代精神的榜书风格。

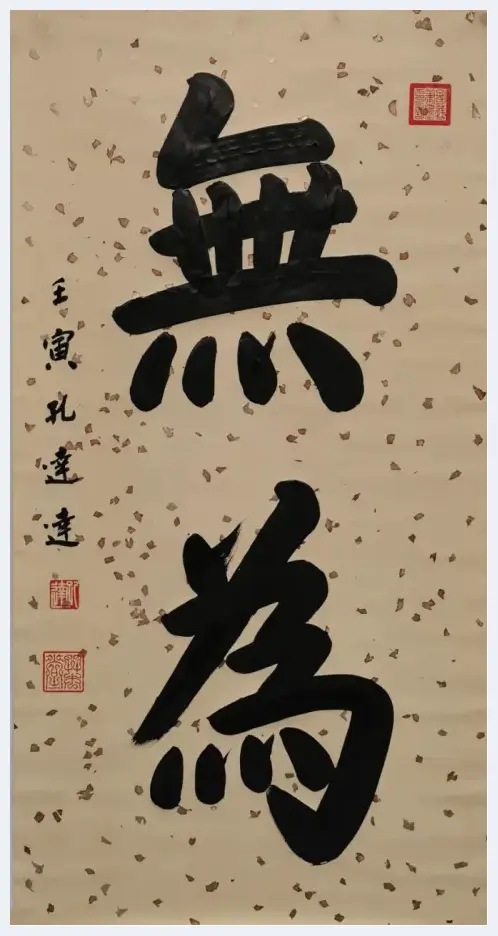

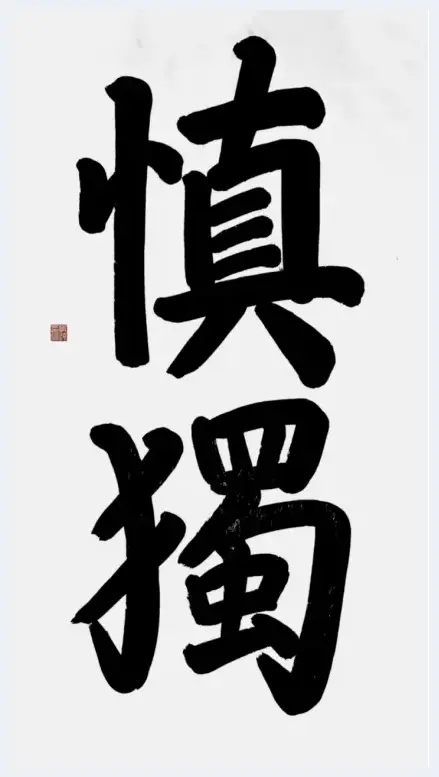

清人康有为曾指作榜书之难有五:“一曰执笔不同,二曰运管不同,三曰立身骤变,四曰临仿难周,五曰笔豪难精。”作大字不可用小笔,而笔大必改变执笔之法,执笔法变,则运笔之法不得不变,须以肘、臂、肩部,乃至腰背、腿脚及全身气力取代指腕之力。同时,如此大幅度的书写动作,又使笔毫的角度、笔划的位置难以精准把握,故在撇捺、弯钩等调转笔锋处尤异于小字之法。孔达达的榜书作品中,单字直径往往在0.5至3米之间,因而在调动身体各部位参与运笔的技巧上,可谓纯熟。而笔法上,他稳持中锋,笔势圆劲,不露锋芒,各笔划犹绵里裹铁,外柔而内刚。尤其在弯钩处,丝毫不轻佻、刻露,似钢筋弯折,以圆转之势尽显周正与力道。

在克服技法上的五难之余,如何使书写从容自然,并展现个人独特的审美趣味和风格面貌,以至于人书合一的境界,则更是不易。自古以来,榜书的发展依书体、气质之别而异彩纷呈,有取法隶书者,或浑厚圆融,或宽博苍茫;有带行书笔意者,或雄健磅礴,或飘逸秀劲;有以楷书写之者,或端严穆朴,或方正清健……时至近现代,更有邻国书家井上有一诸君,以野性奔放、笔开墨溅之势,开榜书之现代新风,其国际影响力之巨大,亦在中国掀起了突破法度、激情挥毫的风尚。身处纷繁的当代书坛,孔达达逆流行而为,回归传统,谨遵法度。其榜书专于楷书一体,取颜楷之宽厚雄壮,又取康乾帝王书之雍容典雅,在尺度上则直追井上君单字数米之强悍气势。从而造就了一系列兼具严谨与张扬、柔和与强势的巨幅榜书作品。

关于榜书的审美取向,康南海亦曾明确讲道:“作榜书须笔墨雍容,以安静简穆为上”,并且直言对“有意作气势”者的鄙薄。书法以势为贵,榜书更是如此,在大尺幅下任何装腔作势的乖张和非自然的书写都是对书势的折损。而观孔达达之书,笔酣墨饱,平稳内敛,呈现出堂堂正正、淡然无争的气象,亦合于所谓“笔墨雍容,安静简穆”之审美特征。于极收敛处、极静穆处,千锤百炼,尽致雄强威严之势。

而书之势,乃出自书者之心到手到,心到手不到,则技不如意;手到心不到,则神气不足。因而书写实乃凝神贯注、劳神费力的辛苦差事,更何况是动用全身之力创作榜书巨字。孔达达却在如此身体和精神负累的创作过程里,获得了在其他经验中前所未有的安静身心、全然沉浸的快感。他常常写几个大字就需休息片刻,恢复些元气再继续,但书写过程中那种专注的、平静的、忘我的状态,始终令他着迷。孔达达的榜书不随肆意张狂的现代榜书之风,而能坚守传统之法度和雍容安简之美感,不仅是个性使然,亦是其多年从事艺术研究的经验所导向的。从理论到实践,使他的书法创作取法乎上、扎根牢固,择定一道而不盲从、不动摇。

而作为观者,要真正走进孔达达的榜书世界,感受其书之气势,我想“临场感”是最首要的前提。榜书发展至当代,其展示的空间和环境发生了诸多变化,例如当混凝土取代了木材,建筑的体量成倍扩大,对张挂之书或题匾之书的尺幅提出了新的要求;再如当榜书作品更多地从室外的石刻、匾额走进室内空间时,与空间尺度和风格的协调性亦变得重要。但与此同时,在信息媒体的传播中,榜书作品只能被缩小至与屏幕、书页大小适应的图片,即榜书与空间的关系被割裂,将大字作小字观,令其气场神韵多有折损。因而,在欣赏巨幅大字的审美经验中,“临场”至关重要,只有置身其间,将自身与作品及其所处环境结合,才能深切地为其气势所撼动,感受到深厚的东方神韵和作者的生命能量……

吕红楼上海文化艺术品研究院研究员

![女性的权力与艺术:考察慈禧居室空间的内檐装修[图文] 女性的权力与艺术:考察慈禧居室空间的内檐装修[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ppqrsp3nmmy.webp)

![“难登大雅之堂”的潮流艺术品是否值得收藏?[图文] “难登大雅之堂”的潮流艺术品是否值得收藏?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jkb0gtehkok.webp)

![蓝田日暖玉生烟——白岩峰水墨画赏析[图文] 蓝田日暖玉生烟——白岩峰水墨画赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/csgiroju4eg.webp)

![图式美学——张国樟美育专栏[图文] 图式美学——张国樟美育专栏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/syh2glrqdpi.webp)

![独特的创作风格,不照搬大自然,寻求简化的具象风景油画[图文] 独特的创作风格,不照搬大自然,寻求简化的具象风景油画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y35lwqo1f0r.webp)

![桃有何魅力?令历代画家心驰神往[图文] 桃有何魅力?令历代画家心驰神往[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4am1kne4dqj.webp)

![英国知名艺术公司:中国艺术收藏市场发展迅猛[图文] 英国知名艺术公司:中国艺术收藏市场发展迅猛[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/okdavseida2.webp)

![收藏市场低迷却连出俏货是为何[图文] 收藏市场低迷却连出俏货是为何[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wl025qzu4ac.webp)

![陈逸飞《浔阳遗韵》应说是雅俗共赏[图文] 陈逸飞《浔阳遗韵》应说是雅俗共赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uaunam0sxw1.webp)

![现代版画的“兴宁现象”:从小城走出版画大家[图文] 现代版画的“兴宁现象”:从小城走出版画大家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xuuthvpglc2.webp)

![树立自我意识 思考艺术何为[图文] 树立自我意识 思考艺术何为[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hsytbpqlpt0.webp)

![沙特艺复+阿布扎比新卢浮宫=迪拜艺博会的立足点?[图文] 沙特艺复+阿布扎比新卢浮宫=迪拜艺博会的立足点?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/equotmwhucg.webp)

![明斯特雕塑展:除了看展 我们还能从中学到什么?[图文] 明斯特雕塑展:除了看展 我们还能从中学到什么?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hgmd0ilmp2z.webp)

![出价越高 付款越少:揭秘拍卖行潜规则[图文] 出价越高 付款越少:揭秘拍卖行潜规则[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nmvbwm0cisp.webp)

![清 哥窑渣斗鉴赏[图文] 清 哥窑渣斗鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bhhbwxs4sbm.webp)

![走向世界的苍松画家禹化兴[图文] 走向世界的苍松画家禹化兴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1b0jxnkzfzy.webp)

![在森美术馆读盐田千春[图文] 在森美术馆读盐田千春[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/meyxlprg5hl.webp)

![世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文] 世界著名当代艺术巨匠陈鸣楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x2c2dvlr4mw.webp)

![仙鹤是一品鸟古时常入画[图文] 仙鹤是一品鸟古时常入画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/afa0wbz0vcj.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:程十发《迎春图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:程十发《迎春图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1wgwed0cp01.webp)

![百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文] 百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5p0eynaqim.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r1mmkjdegx1.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrbjqpjha5x.webp)