古代彩塑壁画在某一历史时期被制作完成后,在历史传承的过程中往往会经历多次重修、重妆,是多个时期制作和干预后历史信息承载的综合体。这就要求我们对现存古代彩塑壁画进行断代时不能一概而论,而需仔细甄别。另一方面,古代寺观彩塑壁画的研究往往涵盖历史学、社会学、宗教学、民俗学和美术学等多个领域,所以,采用不同的视角、不同的方法来进行断代,结论可能也会有差异。故本文不揣简陋,拟围绕古代寺观彩塑壁画的断代这一问题进行梳理和反思,求教方家。

东张庄关帝庙碑刻

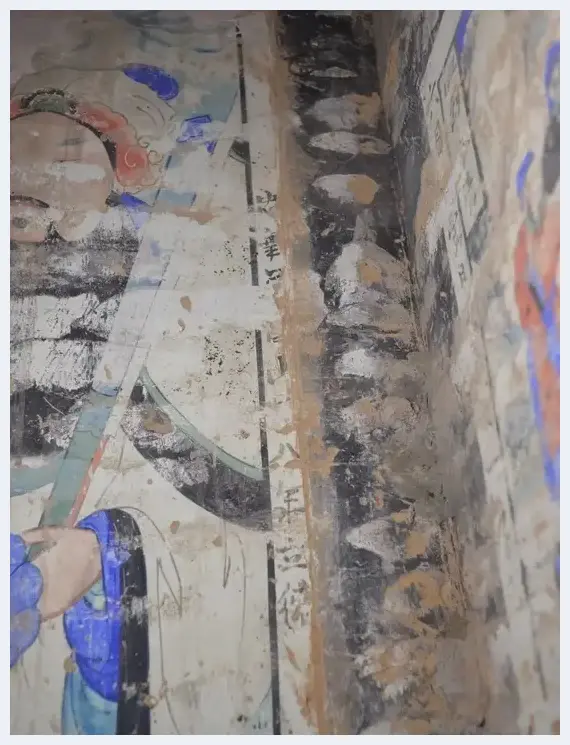

东张庄关帝庙壁画题记

前人研究的启示

以浑源永安寺为例,永安寺壁画的时代问题争议颇多。宿白先生认为“北壁不像明代以后所作,东南西三壁不是清代以前的作品。”俞剑华先生认为“永安寺壁画为明代创作清代重修。”柴泽俊先生认为“永安寺壁画为明代。”赵明荣则认为“永安寺壁画绘制于清乾隆年间。”

又如稷山青龙寺腰殿壁画的时代问题。祁英涛先生根据此殿脊槫下所钉木牌书“旹(时)大元国至元二年”(1336年)和该殿壁画的特点,认为腰殿的壁画及梁架是元代作品。王泽庆先生通过调查,发现腰殿北壁东端壁画左上角有题字:“……大明丙戌年孟夏渐热月乙酉日工毕”,认为腰殿壁画系明代作品。柴泽俊先生调查认为至元二十六年(1289年)始绘,但殿内北壁历经磨难,壁画直到永乐四年(1406年)才最终绘毕。刘栋、侯慧明结合壁画的人物造型和色彩服饰、腰殿北壁题记、腰殿脊下侧题记、北壁墨书的考察,表示认同柴泽俊先生的观点。孙博认为“绘制时间在元至正十六年(1356年)至明洪武元年(1368年)之间。”

为何不同的学者针对同一处壁画的时代研究,结论会如此不一?笔者以为正是调查的方法、分析的视角、对细节的把握不同所致。

现场调查中细节的把握

科学准确的断代必须建立在现场调查的基础上,调查中的细节把握和综合考察尤为关键。如碑刻记载、纪年题记、人物造型、色彩服饰、装饰纹样、有无复笔或重层等等。

以灵丘东张庄关帝庙为例。该庙东侧现存清代碑刻1通,主要记载了清乾隆二十二年(1757年)十月重建张家庄村关帝庙事宜,应为该庙建筑本体的建成年代。碑末边框内又刻“大清同治三年二月”(1864年),可能为该庙的修缮时间。有趣的是,庙内壁画边框处墨书“中华民国□廿八年立德”(1939年),应是壁画完成时间或壁画时代的下限。再结合壁画绘制风格、人物形象、使用颜料(蓝色为群青)来看,与墨书所记时代相合。

大窑山村龙王庙匾额

大窑山村龙王庙壁画中的“圆寿字纹”

大窑山村龙王庙壁画中的“圆寿字纹”

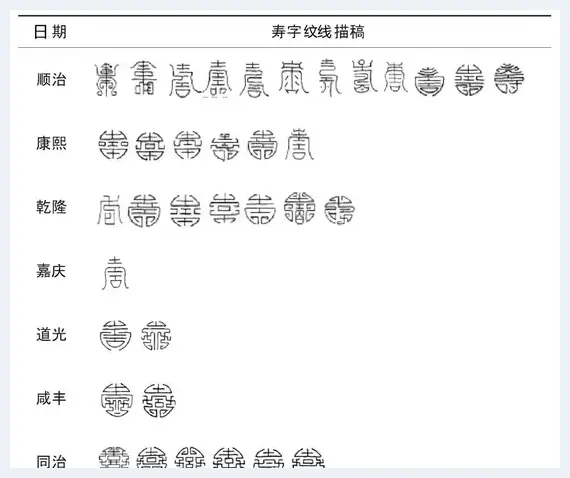

装饰纹样也是重要的细节。宿白先生在认定云冈石窟辽金时期造像时,“网目纹”即为重要判断依据之一。新荣区大窑山村龙王庙明间绘制龙王壁画,廊下悬挂“法雨均沾”匾额1块,匾首书“乾隆十七年岁次壬申七月□日”,可证该庙壁画时代的下限可能为清乾隆十七年(1752年)。此点还可通过装饰纹样得到验证:正壁雨师衣襟边缘装饰拨金“圆寿字纹”,相似纹饰还见于浑源永安寺壁画。李晓鲁等对故宫博物院现藏清朝历代服饰品以及搜集资料,对清代不同时期寿字纹的演变进行了整理归纳,发现清早期时篆体长寿字仍与圆寿字交替使用,圆寿字渐居主要位置,清晚期在圆寿字上常加卍字,寓万寿之意,团寿使用频率处于主导地位,明显多于长形寿字。

大窑山村龙王庙壁画中的“圆寿字纹”

汾阳太符观玉皇殿壁画整体为复笔壁画,以西壁、南壁最为明显。底层为早,表层为晚。底层壁画时代不晚于明宣德五年(1430年),表层壁画时代不早于明万历二十五年(1597年)。浑源县律吕神祠壁画,柴泽俊《山西寺观壁画》中认为是明代。我们调查中发现,壁画多处存在重层痕迹,有的区域还可见颜料层覆盖下层沥粉的情况,表明两层壁画的内容不尽相同。查阅相关文献和碑刻记载:至元五年(1339年)三月十五日到至元六年(1340年)五月十五日,修缮律吕神祠;明成化年间,修缮律吕神祠;清乾隆四十八年(1783年),重修律吕庙墙房院;民国十四年(1925年),重修律吕神祠暨戏楼。笔者倾向于认为现存底层壁画为明代,表层壁画为民国。

律吕神祠西壁底层沥粉痕迹

律吕神祠东壁重层

碑刻、题记的利用

碑刻题记中,除纪年信息外,功德主等方面的记载也很关键。赵明荣对永安寺题记中“李秀、郭容、穆肇姬、全智、张训”五位信士的身份和生活年代进行了细致的考察,通过与乾隆版《浑源州志》第十卷末尾“捐修志书绅拎里民列后”部分的详细比对,推断这些供养人捐资壁画的行为可能发生在乾隆二十六年或是乾隆三十四年。邓星亮、尹刚对大同观音堂壁画榜题中功德主进行考察,通过与不同时期碑刻中功德名单的对比,初步判断玄关东西墙上壁画的创作年代可能是乾隆三十年(1765年),东西山墙壁画的制作年代是道光九年(1829年),后檐墙壁画的制作年代很可能为宣统三年(1900年)。笔者曾对阳高云林寺大雄宝殿东西壁壁画的左、右上角题记中的僧人或俗家弟子名号进行考察,通过与周边寺院明代碑刻进行对照时发现,“澄、道、善、妙、普”此五种法号首字在一碑共存的现象还见于大同华严寺明成化元年(1465年)的《重修大华严禅寺感应碑记》,说明二者时代十分接近。

这些例子均表明,碑刻题记中的信息与文献资料记载需要相互结合、相互印证来使用,通过这些信息的综合考察,也可以得出相对准确的断代结论。

美术史的角度

关于该角度的断代方法,赵明荣已进行过反思:“由于历朝历代的服饰都有其各自的特征,因此它常常被用于美术史研究中的断代工作之中。但这个方法有它自己的适用范围。比如,在风俗画等写实性较强的美术作品中,由于作品中的人物形象通常来自画家身边,因此其服饰特征自然可以带有作品绘制时的时代特征。但对于古代寺观壁画而言,其造型依据多来自代代相传的粉本,因此壁画中的服饰特征与该壁画的绘制年代之间并不一定存在同一性。”

汾阳太符观的彩塑,尤其是正殿与西配殿内的彩塑风格极为一致,但时代存在差异。正殿木构为金代,据张明远、杜菁菁考证认为正殿彩塑为金代。西配殿屋脊存有弘治十一年(1498年)纪年,那么殿内彩塑的时代当不晚于此。我们对正殿和西配殿彩塑木骨架进行的碳十四测年数据也与上述判断吻合。很显然,汾阳太符观西配殿明代塑像系模仿正殿金代塑像进行塑造的,应是匠师受出资方或经理人的刻意要求而进行的风格统一。

所以,单纯运用美术史的方法判断彩塑壁画的年代是不可靠的,必须结合其他方面来综合考虑。

现代分析检测技术的使用

碳十四测年技术在古代彩塑壁画断代方面运用广泛,木骨架、泥胎和地仗层中的麦草、白灰均可用来测定绝对年代,且随着科技的不断进步,精确度显著提高。颜料的成分分析结果也有助于彩塑壁画的时代判断。以蓝色为例,汉代之前,中国蓝的应用占据主体地位。汉代,石青被广泛用于壁画绘制。十六国时期,青金石成为蓝色颜料的主流,南北朝之后使用减少。唐代以来多用石青,元代出现苏麻离青,至清代、民国,人工合成颜料——群青被大量用于寺观彩塑壁画和建筑彩画。

巫鸿先生在一次访谈中曾谈及王国维先生的“二重证据法”:“用两种方法互证,这在中国近代学术研究中非常重要,在今天也很重要。但是一百年之后再来看二重证据法,我们会发现它给人以一种现代性的思维启示:一个结论不是一个证据就可以论证的,而需要多重视角的检验。虽然王国维当时只提出二重视角,但这种学说已经显示出多重视角的潜能——二重可以发展到三重,也可以发展到四重。”所以,我们想再次强调的是,对古代彩塑壁画进行断代,必须运用“多重证据”进行综合考察,只有在详细的现场调查,深入挖掘文献、碑刻、题记、人物形象、装饰图案、制作工艺和材料等历史信息的基础上,结合现代分析检测技术,才能对古代彩塑壁画的时代得出一个相对客观准确的结论。

(本文作者单位分别为山西省考古研究院、大同市辽金文化艺术博物院,全文原刊于文博中国。标题有修改)

![更听松风动寥泬——读马麟《静听松风图》[图文] 更听松风动寥泬——读马麟《静听松风图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s0qwnyl3ohh.webp)

![中国著名油画家作品欣赏——左国顺[图文] 中国著名油画家作品欣赏——左国顺[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nq4snyizyc0.webp)

![访书画大家北京名仕画院院长谢登科先生[图文] 访书画大家北京名仕画院院长谢登科先生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5hywas31hzg.webp)

![齐白石爱国画作《祖国颂》鉴赏[图文] 齐白石爱国画作《祖国颂》鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/achmaq31mlx.webp)

![盛世百年路,艺术新征程,当代国际艺术大师——蒋征专访[图文] 盛世百年路,艺术新征程,当代国际艺术大师——蒋征专访[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vcnf2h5titp.webp)

![数字化技术赋能——呈现更灵动的古建筑之美[图文] 数字化技术赋能——呈现更灵动的古建筑之美[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2m0qf52egrw.webp)

![如何看懂当代艺术装置[图文] 如何看懂当代艺术装置[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rtfu0043bbv.webp)

![羊年生肖邮票首发 仅2.5小时就售出8000套[图文] 羊年生肖邮票首发 仅2.5小时就售出8000套[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0kmotsk245g.webp)

![曾国藩:爱写字的人不会太差[图文] 曾国藩:爱写字的人不会太差[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ubjlvcspmh5.webp)

![唐代鎏金摩羯纹多曲银碗跟丝绸之路有何关系[图文] 唐代鎏金摩羯纹多曲银碗跟丝绸之路有何关系[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/h30k5ar5z51.webp)

![“中医养生”书法名家·刘俊京[图文] “中医养生”书法名家·刘俊京[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/srijxypyoss.webp)

![邮币卡普洱茶价格腰斩红木创新低[图文] 邮币卡普洱茶价格腰斩红木创新低[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ippfibelczw.webp)

![培根铸魂、守正创新——著名美术家雍进成笔下的山水花鸟世界[图文] 培根铸魂、守正创新——著名美术家雍进成笔下的山水花鸟世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/defpq50e5b5.webp)

![被遗忘的春节雅事:岁朝图[图文] 被遗忘的春节雅事:岁朝图[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hwu0ylzd353.webp)

![当代精品和田玉籽料拍卖市场表现不俗[图文] 当代精品和田玉籽料拍卖市场表现不俗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0eav4j1kbj0.webp)

![海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文] 海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cpaafkvdmfg.webp)

![在森美术馆读盐田千春[图文] 在森美术馆读盐田千春[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/meyxlprg5hl.webp)

![陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文] 陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gmnliuebg3w.webp)

![井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文] 井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l1rz3acb1hn.webp)

![吴冠中《双燕》与孤独的文艺青年[图文] 吴冠中《双燕》与孤独的文艺青年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/palrhbdkqzl.webp)

![陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文] 陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nxmokwpvj2l.webp)