为学日增,为道日减,绘事也是如此。

然而令人颇为遗憾的是,以画为业的很多人一生都在孜孜不倦、不知所谓地反其道而行之。笔法越来越繁杂,用墨越来越出奇,不知其弊反而自伐其功、自矜其能,结果呈现出来的就是一幅幅满是“说法”实际上却不得其法的作品,失去了本真。

一舨先生却不是这样的,从他这些年来署款的变化上就能很清晰地看到这一点。

隋牟、予觉、一舨。

儒释道兼修的先生在走进知天命之年的前夕启用了“一舨”的题款,必有一番用意。

初秋的午后,当我坐在宋庄国画院里先生的画案旁,问他为何用“一舨”署款时,先生憨实地笑了笑后淡淡地说:就是因为感觉自己只是个一般人。

画室内墨香依稀、茶气氤氲,窗外竹叶的窸窣声隐约入耳,先生的回答让我内心颇为震动。再看先生时,透窗而入的阳光恰好为他平静的面孔涂上了一层淡淡的光辉。

那一刻,我觉得自己看见了先生古井一般的心。

一位卓有成就且前途无可限量的书画大家,当着自己满座高徒的面儿,云淡风轻地直言自己是个一般人,这种胸襟气度、修为、品格,真的不一般。

“一舨”这个名号肯定还有更深刻的含义和意境,但我认为“一般”却是最能映照先生初心的那一面。

《金刚经》中有一句话:“汝等比丘,知我说法,如筏喻者,法尚应舍,何况非法。”

一舨就是那个能够适时丢掉竹筏、返璞归真的人。

一

功夫在诗外,这句话对已经成为诗人的人才是有意义的。

真正能让一首诗流传千古的不是它的平仄韵律,也不是它的辞藻典故,而是作者在诗中所表达的情感和精神,所展现的阅历和修为,所阐释的哲学和意境。

但对于没有成为诗人的人来说,作诗的功夫还是在诗内的,没有日积月累的努力和积淀,是不会运用之妙存乎一心的。

看山是山,看水是水;看山不是山,看水不是水;看山还是山,看水还是水。

跨越不得,颠倒不得,含糊不得。

正因为如此,要想读懂一舨,就不能不谈及他的诗外功夫了。

一舨学画、作画、教画多年,在国画领域造诣很深,也有很高的建树。

在当今国画界,作品真正当得起一个“写”的并不多,一舨就是其中的一位。

他的一手好线条能看得人心驰神遥,屋漏痕、锥画沙、印印泥,在他的笔下都变成了真实可感的存在。

他以字入画,疏可走马、密不透风,字与画一体两面,珠联璧合、相得益彰、相映成趣。

他计白当黑,深悟色即是空、空即是色,直抵有无之境。

他满纸金石气,至朴至简而又元气淋漓。

…………

即便如此,这也不是一舨的精粹所在,他的全部精气神都源自他的一颗心。

二

生活是道场,工作是修行。

绘画就是一舨的修行,笔墨纸砚也是他的引磬木鱼、青灯黄卷。

一舨聪慧但不聪明,是国画界的扫地僧、苦行僧。

他学画的历程是艰辛的,长期承受过身体和心灵上的双重痛苦,但他执著但不执拗,从门外汉成为大家,正是炼心的过程。

一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

是这样一种简单、炽热、恒久的精神,让一舨走到今天。

他出新但不出格,虽然现在尚不能说开宗立派,但已然是独树一帜,这是他修心的结果。

心即理,心即性、性即理。

生活的磨砺,志趣的激励,水墨的蒙养,书画界前辈们的启迪,时代的感染和呼唤,让一舨在绘画的道路上由术而道,登堂入室。

中也者,天下之大本也,和也者,天下之达道也。

正是因为领悟了这样的真谛,一舨的画才有了他独有的灵魂。

他写钟馗奇崛高古,读起来却温润如玉。

他写侍女钢筋铁骨,读起来却轻灵飘逸。

他写佛菩萨庄严肃穆,读起来却如乡邻亲人。

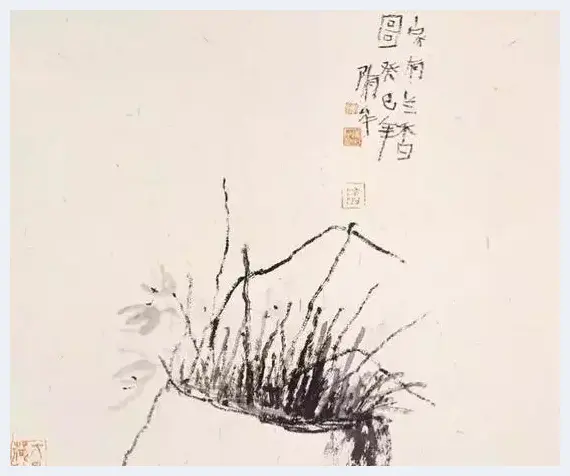

他写兰花如剑如戟,读起来却如高洁君子。

忘其形,得其神,秉其心。

这就是一舨,极高明而道中庸,读不懂这一点或者自身没有这样的积累,你看到的将是怪、乱、粗、残、丑。

以画求道,以道入画,这是一舨日精日新的不变追求。

素富贵,行乎富贵;素贫贱,行乎贫贱;素夷狄,行乎夷狄;素患难,行乎患难。

这是修心的境界,也是一舨在书画领域的坚持和写照。

三

好的画作必须有哲学、有思想、有灵魂。

中国画本身就是哲学,墨黑纸白即是阴阳。阴阳生太极,太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦。

一生二,二生三,三生万物。

所以黑白之间、尺幅之内才有了这变化多端、气象万千,才有了古往今来的传承出新,生生不息。

但时至今日,能真正在画作中体现出哲理韵味的却是少之又少,一舨仍旧是其中的一位。

一舨画作从源头走来,是中国画的一点真骨血,他既没有食古不化也没有曲学阿世,而是靠着一颗赤子之心和历经岁月淬炼的功力走出了一片天地。

在一舨的笔下,不仅当代市井可以入画,就是现代器物也可以入画。

一根电线杆,在他的笔下就是一株参天木,至纯至阳,正气浩荡,而几根电线则如游丝、若矫龙、似烟痕,把个阴阳、动静、虚实、燥润、干湿的对立统一润物无声般地呈现了出来。

不囿于传统的局限,凡有形者皆可入画,不丢弃传统的精髓,再时新者都以阴阳状之。

诚者,天之道也;诚之者,人之道也。

有了这“诚”为根基,一舨才能打通古今的隔阂,无滞无碍,无入而不自得,诠释了上善若水的真谛。

万物皆备于我,执两用中,这就是不变中的变,就是一舨的哲学,就是一舨的不一般。

读懂一舨的心与哲,感佩他的不变,激赏他的变,就会有闻弦歌而知雅意的陶然之乐,真是手舞之,足蹈之,点也虽狂得我情。

如果凭空地来议论一舨的画在当今画坛的地位总免不了吹嘘之嫌,但可以肯定的是,以后的人们在翻检今天的绘画历史时,是无法忽略一舨的,因为他的精神内核正是这个时代所稀缺和呼唤的。

那时,人们会更真切地认识到他的价值。

![美媒:中国私人艺术博物馆兴起是奇观还是浮华[图文] 美媒:中国私人艺术博物馆兴起是奇观还是浮华[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rt31cjychfa.webp)

![锲而不舍 水到渠成——王子贤画序[图文] 锲而不舍 水到渠成——王子贤画序[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/i0hnu50sqvl.webp)

![“党旗飘飘喜迎建国70周年”高宜军艺术欣赏[图文] “党旗飘飘喜迎建国70周年”高宜军艺术欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bq2sicvvix5.webp)

![艺术先锋人物——书法家廉世和[图文] 艺术先锋人物——书法家廉世和[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/filg3pp5ylz.webp)

![什么样的文创你会买单[图文] 什么样的文创你会买单[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/04ah1ktmz31.webp)

![博物馆的时代精神[图文] 博物馆的时代精神[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wq2u1hmz3gb.webp)

![未来的考古学家将如何解读今天[图文] 未来的考古学家将如何解读今天[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/esqcrgufefz.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvuzx5jpyxq.webp)

![感受深厚底蕴——人民艺术家陈昆国画鉴赏[图文] 感受深厚底蕴——人民艺术家陈昆国画鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5kkqqm1rlkq.webp)

![喜迎二十大 翰墨绘华章——著名画家李国臻[图文] 喜迎二十大 翰墨绘华章——著名画家李国臻[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2lm40hq4poe.webp)

![辛丑2021年艺术名家精品日历赏析——么顺利[图文] 辛丑2021年艺术名家精品日历赏析——么顺利[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oo2ll3scudr.webp)

![康明义——中国当代最具收藏价值艺术家[图文] 康明义——中国当代最具收藏价值艺术家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/alcqehse4ej.webp)

![已故画家吴清江填补了中国海底绘画的空白[图文] 已故画家吴清江填补了中国海底绘画的空白[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r0hn5nb0bhe.webp)

![观李徳哲博士的“道”[图文] 观李徳哲博士的“道”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mdssh4o0shc.webp)

![陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文] 陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gmnliuebg3w.webp)

![不断崛起的东南亚艺术[图文] 不断崛起的东南亚艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qvxoc0x51sn.webp)

![重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文] 重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eroioj5u0f0.webp)

![女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文] 女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jypjcva5ec0.webp)