全山石《拉萨归来》布面油画,105cm×152cm,2011年

包括全山石、靳尚谊等油画家新作的“语言之在——第四届中国油画双年展(2018)”这些天正在中华艺术宫对外展出,此展以“语言之在”作为展览主题词,无论老中青三代画家的绘画在风格与技术方面有何差异,但作品中都保持了对油画语言的热爱和执著,持续地探讨油画艺术在中国社会环境和文化背景下发展的可能性。

当我们在艺术领域引入和使用“语言”一词时,我们清楚地意识到,这只是从语言学的学科范畴里借用的一种象征性表述。虽然“图画”可以作为语言学家皮尔士所定义的一种“肖似记号”纳入非语言符号学,但艺术的象征价值恰恰在于其模糊性和意义的开放性,这是现代语言符号学难以规训的一种古老的意义表达方式。在今天,艺术这种非语言符号性的意义传达系统与科学的语言表达系统(如数学语言、物理语言)并存,一如马克思1857年在《<政治经济学批判>导言》中提出的人类掌握世界的四种思维方式,即“实践精神的、理论的、艺术的和宗教的”。艺术的思维方式借助于艺术语言的表达,彰显出其对现代人的现代生活所具有的特殊的人文精神价值,而油画语言则体现了油画艺术家的存在之思,意义之思。

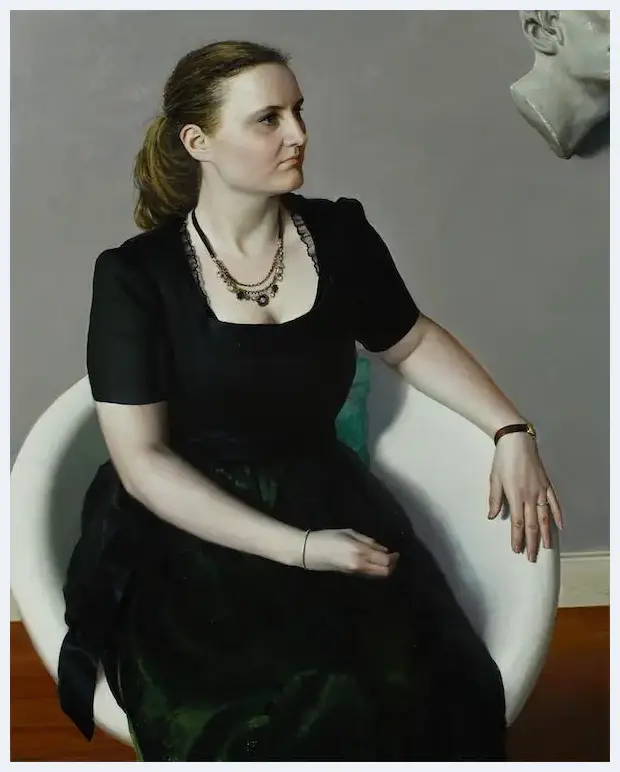

靳尚谊《穿蓝裙子的女士》,布面油画 ,75cm×56cm,2017年

尽管我们知道艺术中“语言”的挪用所具有的象征性,我们仍然在艺术的创作、理论与评论中广泛使用“艺术语言”的概念,这究竟表明了艺术的学科化、结构化趋势还是艺术家对于规则与质量的追求欲望?19世纪末,结构主义创始人、现代语言学理论的奠基者瑞士语言学家索绪尔(Ferdinand de Saussure,1857—1913)革命性地提出了“语言”(langue)和“言语”(parole) 的对立范畴,他指出“语言”可以理解为下棋规则,而“言语”则相当于棋手按照规则所走的具体棋步。也就是说语言是整体的系统规则,言语是个体的具体行动,言语的意义是由语言系统规定的。

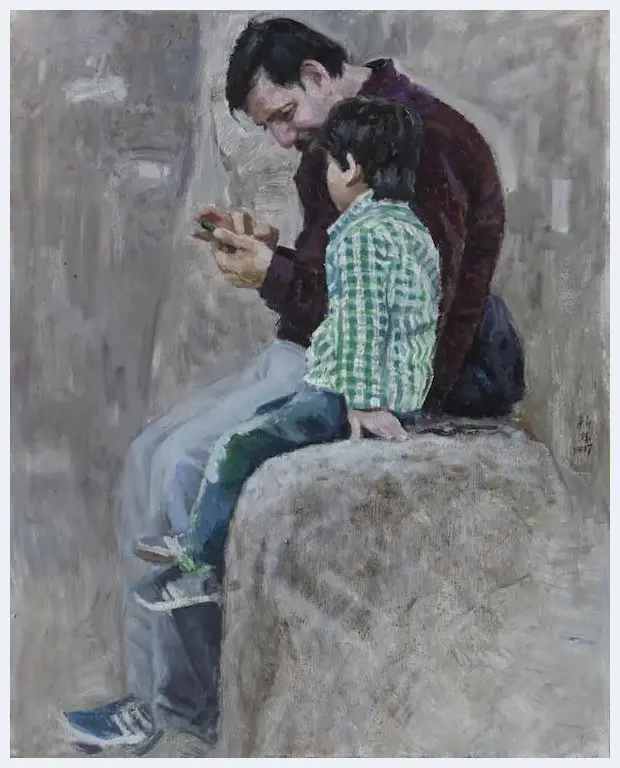

曹新林,《父子俩》,亚麻布油彩,100cm×80.3cm,2017年

具体说来,油画家的创作,具有很强的个人性和自发性,受制于时代和社会的外在事件的影响,在一幅幅具体作品的描绘过程中,积累了画家对于画面的视觉感受与操作性积累,有很强的技术与经验特征。著名符号学家李幼蒸认为:“与19世纪末的西方相比,今日东方的人文科学领域,侧重历史的、经验的、直观的、应用性的研究对象,至少在语言学、文学、史学等领域中仍占据着主导性地位。”(李幼蒸《理论符号学导论》P137。)但画家无论如何自由与追求独创,他的创作仍然受到“语言”的制约,即一个艺术家的创造力和表现力,受到他后天习得的绘画语言训练和技术表达能力的潜在性支配,他的创作自由是在规则化的语言基础上的自由,是一种有控制的自由,并且受到具体的创作时空条件的影响。这就是现代语言学研究并非完全在语言内部进行结构主义的纯形式研究,而是要在社会学和心理学的视野中,进行语义学的共时性研究的原因。对于语言的语义把握,美国著名翻译家李润香曾指出,在进行翻译时,领导人在关键时刻的表情、语气甚至肢体语言都传达出信息。换句话说,领导人“如何说”与“说什么”同样重要。

妥木斯,《东乌旗妇女》,布面油画,120cm×90cm,2017年

对于油画家来说,“如何画”和“画什么”的问题一直是困扰画家的选择性难题。1978年以前,曾经有过“题材先行论”的时代,绘画的主题成为最根本的标准,而画的如何则为人忽视。而在1990年代以后大多数画家更多地关心是如何画的问题,面对日益开放的艺术世界,绘画应回到绘画本身,每个人都在寻找自己的语言方式和图式。但是这种艺术发展思路产生的一个普遍性的后果,则是青年一代画家对于宏大主题和叙事性创作的漠视与淡化。对于图像和观念的爱好甚至导致了对绘画本体的漠视,无论是学院派画家还是所谓当代绘画,对图像和观念的热衷导致了对绘画质量的忽略。评论家王端廷对当代中国油画的现状有尖锐的批评,指出其“主题和题材的肤浅,技术的粗糙,写实性油画缺乏精度,表现性油画缺乏力度,抽象性油画缺乏纯度。“当下的中国油画虽然还保持着庞大的创作人数和作品数量,但是在叙事性主题创作的构思和油画艺术的语言品质方面,都呈现出一种平庸的状态,以至于一位著名油画家在某次全国性的青年油画展览终评中退出优秀作品评选。对于当下中国油画界来说,提升油画作品的质量,提倡油画语言的研究,已经成为一个迫切的时代要求。对当下中国的评论家来说,分析当代画家的作品,重点是一种社会价值、道德判断,还是要考虑艺术语言方面的独特性?也许这种二分法的提问比较片面,但是如果回答说,这两方面都要考虑,也没有说清楚问题。

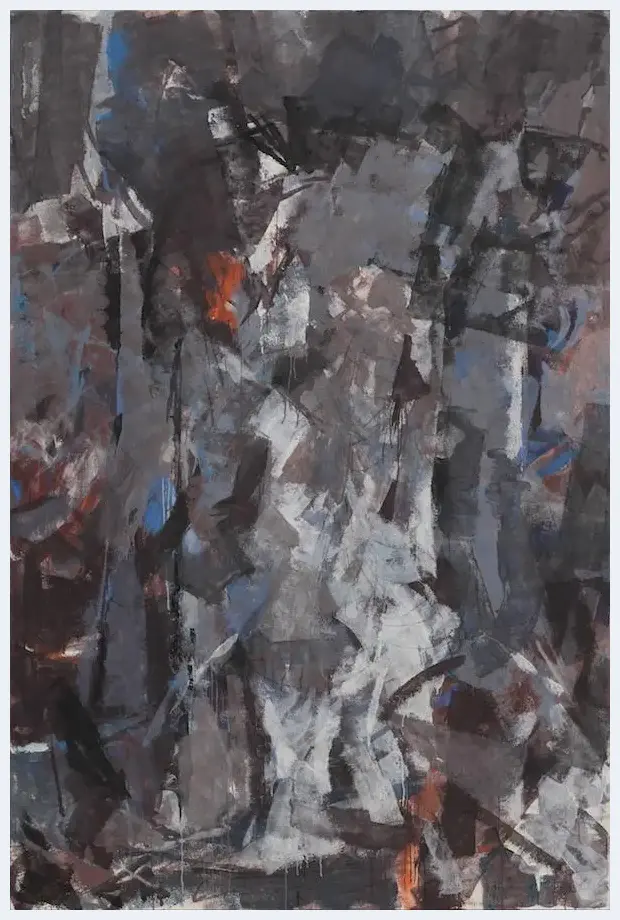

闫振铎,《苍溪》,综合材料,300cm×200cm,2017年

本届中国油画双年展将“语言之在”作为展览的主题词,意在唤起油画界对于油画语言的关切。应邀参加这一展览的30多位油画家,来自于不同年龄段,老中青济济一堂,不论他们的绘画在风格与技术方面有何差异,但有一个共同的特点,即他们几十年如一日,保持了对油画语言的热爱和执著,持续地探讨油画艺术在中国社会环境和文化背景下发展的可能性,所以他们的作品保持了艺术语言的稳定性和风格的差异性。值得注意的是,许多著名具象油画家,都选择了肖像画的方式,描绘了时代变化中不同阶层的中国人,为什么他们会以肖像画作为主要的创作方式?我认为,与大型的主题性历史画和多人物的现实题材情节性绘画相比,具像性和表现性的油画家处理肖像画相对单纯,可以专注于人物的造型与精神面貌、心理状态的表达,从而使油画语言的研究与表达更加单纯与深入。而抽象性绘画的创作,更是对具体形象的要素进行过滤,专注于绘画语言的基本形式要素如色彩、肌理、构成的研究与表达,形成与具像性绘画不同的另一类绘画语言。

张祖英,《埃及纪事-尼罗河奔向远方》,布面油画,130cmx160cm,2017年

这里提出一个问题,当下的中国油画家,有些人专注于图像的生产,有些人更专注于语言的研究。图像因其鲜明的文化指向,当然具有明确的道德与价值取向,但是油画语言是中性的吗?新中国成立以来的社会主义现实主义美术——写实主义是语言基础,在这一语言基础上,构建了新中国美术史的基本面貌。社会主义视觉经验或者说社会主义美术经验包括图像和语言,前者的意义生成和价值判断比较明显,后者的价值观(真实、科学、可信)比较隐蔽。艺术家对图像的态度和表达,是一种生活经验的转换。但是艺术家选择和坚持某种艺术语言,难道不是艺术教育、艺术制度、社会环境的影响和决定?

邱瑞敏,《风情江南》,布面油画,160x140cm,2017年

说到艺术语言,我们无法回避“形式语言”,所谓形式语言,就是绘画要素的组合与结构方式,这也许是艺术语言中最为重要的部分。著名美学家朱光潜先生在《选择与安排》一文中写道:“在作文运思时,最重要而且最艰苦的工作不在搜寻材料,而在有了材料之后,将它们加以选择与安排,这就等于说,给它们一个完整有生命的形式。” 由此可见,形式是将艺术作品组成为一个整体的各要素的组合方式。研究艺术作品构成的各要素及其结构方式,就是形式研究。在20世纪初的西方现代美学中,形式主义美学的异军突起对于西方现代艺术革命产生了巨大的影响。形式主义强调艺术的形式因素具有独立的审美意义,将文本的形式结构作为艺术的核心。这种观点极大地影响了抽象的非再现性的现代艺术运动,并推动了结构主义和符号美学的产生和发展,可以说,现代艺术和现代建筑在形式结构美学的影响下逐渐走上了一条形式自觉的道路。在当代艺术史研究和艺术批评中,形式主义并不因其古典而过时,而是与图像学、结构主义等分析方法相结合,产生了许多新的形式分析方法,取得了很好的成果。

张新权,《古调狮林》,布面油画,90cmx120cm ,2016年

第三部分、东方之象

山抹微云,天连芳草。东方的观物方式、书写笔性、诗性根源绵绵生发中国油画的独特意蕴,噎心酿造着中国绘画的东方性语言。

作者(4人):闫振铎,周长江,谭平,马路

谭平,《无题3》,布面丙烯,200cmx300cm,2016年1月

徐芒耀,《精明的杰尼弗》,布面油画 ,93cmx74cm,2015年

在一些人看来,注重艺术和语言研究表达的东西,往往被作为一种古典主义的、为形式而形式的艺术、为艺术而艺术的艺术,好像处于一个比较低的等级,当下流行的是用绘画去表达一个“观念”,这衍生出一种绘画成为思想、概念的图解性绘画,即幼儿园儿童的“看图识字”。这个问题值得反思。自1989年现代艺术大展以来,我一直强调艺术语言创新的重要性。我们可以反思一下,社会问题永远存在,是文学、电影、戏剧等不同门类的艺术家所共同面对的问题,那么,什么才是视觉艺术发展的根本问题?说到底,一位油画家,使其成为油画家的立身之本是什么,他与使用其他媒介的画家如中国画家、版画家的根本区别是什么?难道不是他对于油画艺术语言的深入理解和精深研究?

郭北平,《黄土地的老人之九》,布面油画,60cmx50cm,2015年

奥地利艺术史家李格尔(Alois Riegl, 1558—1905)的艺术史研究中有一个关键词:艺术意志。这个概念是指一个时期的风格特征,来自于一种内在的冲动,在德语中称为艺术意志。李格尔的艺术意志论受到了潘诺夫斯基的批评,在潘氏看来,应该把两种意志分开,一种是艺术家个体无法抗拒的本性的直觉;一种是艺术家主观的决断。他认为,一个时代的艺术批评可以使艺术意志得到表达,但无助于我们去理解作品。对于作品的理解应该引入一个更加宽泛的概念,在一切艺术品中隐含这一个深层的结构,这个结构可以类比精神生活中相互冲突的两个层面:第一个是精神的建构活动,体现在艺术家再现事物的理解方面,另一个是对事件不稳定性的感受的能力。李格尔的艺术意志论可以理解为艺术家的风格冲动,而潘诺夫斯基对于艺术意志的细分,可以揭示出艺术家的形式创造的冲动,既体现了他对于事物的感受能力,也体现了他的精神建构能力。由此,艺术语言的探索冲动,就是一种感受对象、表现对象、呈现主体的综合性艺术思维的能力。

俞晓夫,《排演莎士比亚之角色库房》,布面丙烯,200cmx190cm,2018年

说到艺术语言和形式冲动,必须要提到瑞士美学家和艺术史家沃尔夫林(Heinrich Wolfflin,1864-1945年 ),他在论述文艺复兴盛期和巴洛克时期的艺术时,提出了五组二元对立的概念,以此涵盖西方艺术史上的主要的风格变化,分别是:线描和图绘、平面与纵深、封闭的形式(构造的形式)与开放的形式(非构造的形式)、多样性与统一性、清晰性与模糊性。这其中最重要的是第一对概念,它实际上是指触觉和视觉两种不同的艺术表现方式,前者通过线条来表现事物,后者通过块面来表现事物;前者是客观的,表现事物的固有关系,后者是主观的,表现事物显现在眼前的情况,这两种方式可以用丢勒和伦勃朗来代表。通过这五组概念,沃尔夫林试图解答以下问题:古典艺术的巴洛克艺术的主要差别是什么?在不同文化和时代中是否存在一个模式,它构成了表面上杂乱无章的艺术发展的基础?是什么因素引起人们对同一幅画或同一个画家完全不同的反应? 沃尔夫林的思想受到费德勒(Konrad Fiedler 1841—1895)的形式主义美学影响,即认为存在着一种纯可视性的纯形式的美学原则,艺术不以客观地反映生活为目的,而是根据主观的知觉(视觉过程)来创造艺术形式,这一思想强化了艺术中对形式的重视,但也排除了艺术中的内容研究。

![为啥欣赏书法往往变成各说各话[图文] 为啥欣赏书法往往变成各说各话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k1qvp3cw5u1.webp)

![难以做大的艺术品电商?[图文] 难以做大的艺术品电商?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vc0lwtebhsl.webp)

![史上最贵艺术品有可能诞生[图文] 史上最贵艺术品有可能诞生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2mgxjwpvyq0.webp)

![科技发展浪潮下 数字演艺前途几何?[图文] 科技发展浪潮下 数字演艺前途几何?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oznfi5oycen.webp)

![翰墨丹青:走进画家汪港清的艺术世界[图文] 翰墨丹青:走进画家汪港清的艺术世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kcfap0oc4cb.webp)

![徐成春版画艺术[图文] 徐成春版画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qgq2td2g1an.webp)

![笔情墨趣见性情,品读当代艺术名家——汪庆誉先生[图文] 笔情墨趣见性情,品读当代艺术名家——汪庆誉先生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/110gezzjm0s.webp)

![猴票市场再度爆红 大版票拍出200万[图文] 猴票市场再度爆红 大版票拍出200万[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xtxsd5kdwnm.webp)

![美术馆展览与公众或成为共创者[图文] 美术馆展览与公众或成为共创者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/p0gdh0ykqwq.webp)

![上海艺术生态:一年内连破纪录背后的市场信心[图文] 上海艺术生态:一年内连破纪录背后的市场信心[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lzlkufjlvk0.webp)

![翰墨传承 艺术名家——朱永成[图文] 翰墨传承 艺术名家——朱永成[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0wjkggsq0jz.webp)

![全民艺术普及 为何从年轻人下手[图文] 全民艺术普及 为何从年轻人下手[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4egd5zbkncq.webp)

![舍利子是宗教财产 确定文物不能改变归属[图文] 舍利子是宗教财产 确定文物不能改变归属[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gqsihumlzmm.webp)

![书写经典传承文化:廖奔的书法世界[图文] 书写经典传承文化:廖奔的书法世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nqlbxdw0q53.webp)

![如何收藏艺术大师的纸上小作品[图文] 如何收藏艺术大师的纸上小作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/okit3ti0y5a.webp)

![一个自由艺术家 吉尔格楞[图文] 一个自由艺术家 吉尔格楞[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hivr1c0zecb.webp)

![古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文] 古壁画描绘盛唐贵妇的闲适生活[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lwaj0iih3ii.webp)

![论博物馆创新维护的重要性[图文] 论博物馆创新维护的重要性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mzw4qnhzr14.webp)

![达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文] 达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c3g1qlfyd2n.webp)

![传艺术之大美——特邀著名书画家张春青[图文] 传艺术之大美——特邀著名书画家张春青[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/urmpgnrsnvp.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrbjqpjha5x.webp)