20世纪上半叶,是一个大师辈出的时代,仅书法而言,无论是罗振玉、王国维对甲骨文、汉简、西域文字的研究,还是沈曾植将汉简章草与北朝碑刻所融合,还有李瑞清、曾熙的北碑实践以及沈尹默、白蕉、潘伯鹰的海派书法以及吴昌硕、齐白石、张大千等人都对后世书法的发展产生了深远的影响。这个时期的碑帖融合思想有其必然性,同时也是留给后世的一笔宝贵财富。

中国美术学院硕士生导师张爱国带领其研究生进行了关于“民国时期的碑帖融合”话题的讨论。张爱国对帖和碑的优长进行了分析,他表示:“碑学”在技术上主要解决了篆、隶、楷书写大的问题,把书写大字的技术“关节”给打通了,例如伊秉绶、沈曾植都是把汉碑、魏碑写大。明代虽然没有碑学,但是碑学的原始积累已经有了:《曹全碑》、《张迁碑》,都是在明代被发现的;《礼器碑》、《史晨碑》、《夏承碑》、《衡方碑》、《华山碑》、《张猛龙碑》等都有明拓本传世。碑的特点是雄浑、苍劲,它在审美上,是对帖学的丰富,帖的东西再好,看多看久了也会使人感到厌倦。

还要强调一点,“碑学”的兴起从一开始就不是作为“帖学”的对立面而存在的。从明末清初碑学萌芽的角度看,“碑”跟“帖”只是书法艺术中的两种审美风格趋向,只要有益于创作,都可以为我所用。徐渭、张瑞图他们已经行“碑学”之实了,只是概念上的“碑学”还没有提出来。到了于右任、潘天寿、林散之、沙孟海、来楚生这一辈人,他们把“碑”与“帖”之间的关系进一步看清了、理顺了,进而走向碑帖融合。现在人写书法也是这样,王羲之、苏东坡的帖和《张迁碑》、《张猛龙碑》等碑都需要学习。

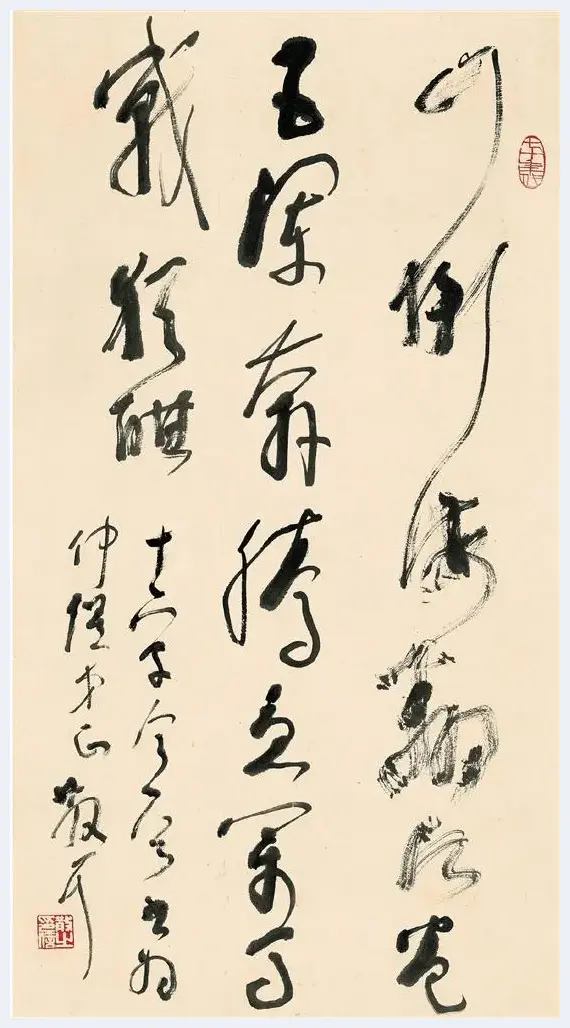

林散之 毛主席十六字令 35×70cm

林散之 毛主席十六字令 35×70cm

清代乾嘉时期,经学的兴起使训诂考据成为学问研究的不二法门,文字、金石等学科获得突破性发展,对书法的发展也产生了决定性的影响,隐没于深山荒冢的残碑断碣不断被发现,直接导致了碑学理论的产生和碑派书风的形成。阮元在《南北书派论》强调追寻汉魏古法,并对“碑”与“帖”的概念进行了阐述与分类,他提出的尊碑之说对后世具有极大的号召力,隶书、篆书两种书体先后得到复兴和发展,涌现出一大批以擅写篆隶而著称的大家,如金农、丁敬、桂馥、黄易、邓石如、伊秉绶、陈鸿寿等。包世臣在《艺舟双楫》中将邓石如的隶书及篆书称为“神品一人”,而王铎、翁方纲等人只被归为“能品下”,足见其对碑派书家的重视。

然而总的来说清代乾嘉时期仍是“帖学”、“南派”的风格占主流,但在道光至光绪年间,“碑学”从理论到实践都取得了突破性的进展,形成了碑学书法压倒帖学,成为书坛主流思想的态势。以何绍基、赵之琛、吴熙载、赵之谦等书家为代表,他们在各种书体上都取得了突出成就,直至康有为《广艺舟双楫》的横空出世,确立了碑学的至尊地位。《广艺舟双楫》比起阮元的“二论”和包世臣《艺舟双楫》的零星论述而言,洋洋洒洒六万多字的论述可称为长篇巨制。此文以碑学观点为指导,认为书法虽可分派,但不能笼统地分为“南帖北碑”,重新定义了“碑”与“帖”之间的关系,确立了南北朝碑刻中魏碑的至尊地位。《广艺舟双楫》中有言:“今日欲尊帖学,则翻之已坏,不得不尊碑,欲尚唐碑,则磨之已坏,不得不尊南北朝碑”,固然其有“魏碑无不佳者”与贬卑唐碑过甚的言论,但与其整体的书学思想相比,亦是瑕不掩瑜。可以说《广艺舟双楫》是碑学运动发展到顶峰时期最具代表性的著作,而康有为的取法《石门铭》,又将《经石峪》《云峰山石刻》等融汇贯通,大气磅礴,苍老生辣,南海先生可谓是碑学理论与碑派书法创作的高峰。

民国时期碑学主张进一步深入人心,碑派书法创作空前普及和发展。另外由于金石学的研究收藏范围不断扩大,书家取法的范围也逐步扩大,书家对碑派技法的总结,理论与实践的统一,使得民国时期碑派书法发展到鼎盛阶段。从康有为、沈曾植、吴昌硕等人的作品中可以明显感到书家对碑派书法审美原则的把握已经成熟,有些书家为了能够达到不同于他人的面目,往往致力于他人所不留心处,这也使得古代碑版、摩崖、墓志、造像等更加被人们所重视。但魏碑并非如康有为所言“魏碑无不佳者”,六朝碑版书法中有优秀经典之作,又存在拙陋之书,那些不学的书家、不识字的石工和陶匠所写所刻,其书法格调、境界、艺术品位未必髙尚。但包、康二人却一概视为佳品,他们主观情绪上的偏爱忽略了碑版书法中亦存在瑕疵和弊端,若断然取法,必然会带来“取法乎下”的问题,致使习碑者误入狭隘的取法范畴,使一部分书家艺术的之路渐入窘境。正所谓盛极而衰,碑派书法的弊端也逐渐显露出来:以笔纸临帖、以刀石临碑,自然可以获得较好的接近原作的效果;但“碑”与“帖”在书写工具及载体上的差异,使二者在观感上难以绝同。在以笔师刀的情况下,点画形态和文字结体两方面应当如何处理,碑派书法的局限性和自身发展到了一个节点使得问题由此生发。以李瑞清为例,他篆习金文,楷习《郑文公碑》、《石门铭》,当时以临无不像著称,但难免给人以矫揉造作,千篇一律之感。

另一方面,民国时期帖学并未衰微,帖学的传统魅力和生命力一如既往,如沈尹默、潘伯鹰、马公愚、邓散木、白蕉等人均主要以帖学面目呈现于当时书坛,难能可贵的是这些书家虽呈现出帖的面貌,但对碑学亦有深入的研究。如沈尹默先生的以二王为主导的书法面貌,得益于北碑领域中的精研所积累起来的笔力与功夫给其打下了坚实的基础,其二王一路风格的行草作品中依然脱离不了前期锤炼北碑的痕迹。白蕉先生有言:“碑与帖如鸟之两翼,车之两轮……应该取碑的长处补帖的短处,取帖的长处补碑的短处。”由此可见这一时期的帖派书家也是主张碑帖融合的。

再者,碑帖融合现象的产生依赖于书法传统的文化背景,中国书法之所以经久不衰,历久弥新,这与中国的崇古思想是分不开的。由孔子创始的儒家文化对中国的人道精神和人格思想有着稳定而长久的影响,这种影响反映在书法传统的形成上则表现为名家楷模典范美的形成,纵使历史不断发展变化,每个书家对传统的表现不同,每个书家不同时期对传统的理解也不同,但是也一定会受到传统、受到名家楷模典范美的影响,反过来亦是对传统的丰富与发展。这也正是中国文化中“统”的思想,例如项穆在《书法雅言·书统》中写到“逸少兼乎钟张大统斯垂,万世不易”。因此书法传统所具有的强大生命力决定了不会因某些书家的喜好和某一时期的风气而消亡,这也使得民国时期王字、颜字、汉魏碑版等各种书学风格并行不悖,并且互相渗透,出现了碑帖融合的现象。其中代表有沈曾植,以北碑的用笔来写晋唐行草,屡造险境而奇趣横生,并提出了楷行篆隶融通的书学观。《海日楼札丛》云:“楷之生动,多取于行。篆之生动,多取于隶。隶者,篆之巧也。篆参隶势而姿生,隶参楷势而姿生,此通乎今以为变也。篆参籀势而质古,隶参籀势而质古,此通乎古以为变也。”再如陆维钊在碑味创作的真书作品中融入了行书笔意,借助于行书所特有的连属纵引、延绵流贯之势来加强通篇的映带呼应,其在《书法述要》中有言:“潇洒而不失之浮滑,新奇而不失之怪诞,清丽而不失之纤弱。”再如于右任前半生的的书法创作活动和成就主要是以魏碑楷书的形式展现出来,后半生带着北碑所积累起来的功底,进入草书领域的探索与表现,将草情、隶意、碑骨有效地冶于一炉,做到了碑帖交融。

康有为 书法对联 174×40cm

康有为 书法对联 174×40cm

另外,民国时期书法篆刻界的社团活动以及展览的出现使得各种书学思想得以交流与碰撞。这种活动不同于古代文人雅士的雅集,而是带有明确目的的研究性质。如上海书画公会的出现;1914年“吴昌硕书画篆刻展览”这样的个人艺术展;西泠印社及于右任的“标准草书学社”的成立等。这些社团活动给书家的观念带来了莫大的冲击,也一定程度上推动了碑帖融合书风的形成。

碑学书法发展的节点、帖学书法传统强大的生命力、书法艺术兼收并蓄的文化特性以及民国时期社团活动的出现共同推动了碑帖融合这一现象的产生,并且民国时期碑与帖之间并非孰重孰轻、碑取代帖、碑兴帖亡的关系,而是并存不悖、共存共荣、并存发展的;碑与帖日渐融合是民国书坛书法创作的主流。

![药到病除:专治你逛美术馆的11个症状[图文] 药到病除:专治你逛美术馆的11个症状[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xxjz24yquyw.webp)

![宋画光环下的日本水墨画[图文] 宋画光环下的日本水墨画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1hbekvj5qls.webp)

![给文物回流减负或成大势所趋[图文] 给文物回流减负或成大势所趋[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2fesrion0av.webp)

![当代艺术家靠什么赚那么多钱?[图文] 当代艺术家靠什么赚那么多钱?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bkngrnjqigv.webp)

![中国的芭比娃娃:北京绢人的历史渊源[图文] 中国的芭比娃娃:北京绢人的历史渊源[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5pqn21l5sut.webp)

![刘顺平与文昌阁碑记[图文] 刘顺平与文昌阁碑记[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5ghtwmlu4hu.webp)

![笔墨之中的艺术家心态[图文] 笔墨之中的艺术家心态[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hwfe1nldx1e.webp)

![走进当代女画家秦水花的花鸟世界[图文] 走进当代女画家秦水花的花鸟世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vvg2wm5w5wc.webp)

![他是如今中国油画价格指数最高的艺术家[图文] 他是如今中国油画价格指数最高的艺术家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hcifxcsgw1z.webp)

![作画反复“修改”是一种好的状态吗?[图文] 作画反复“修改”是一种好的状态吗?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hikckwo0ejq.webp)

![春风大雅写牡丹 ——记著名画家李新国[图文] 春风大雅写牡丹 ——记著名画家李新国[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fgamfdi03d5.webp)

![中国著名国礼画家:“兰花才子”金晓海[图文] 中国著名国礼画家:“兰花才子”金晓海[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lqs0lgex3aa.webp)

![时评美术界两会吁建博物馆提案:请考虑可行性[图文] 时评美术界两会吁建博物馆提案:请考虑可行性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xalapzjap4s.webp)

![书法家葛秀森获“2018年度发展潜力书画艺术家”[图文] 书法家葛秀森获“2018年度发展潜力书画艺术家”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wplsgi2g1pw.webp)

![国泰民安 同贺祖国71华诞——画家柏龙华[图文] 国泰民安 同贺祖国71华诞——画家柏龙华[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/haxfijqppdt.webp)

![窥探中美艺术品拍卖市场行情[图文] 窥探中美艺术品拍卖市场行情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/34vgxjl2zsw.webp)

![彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文] 彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uzqjsv5celz.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:程十发《迎春图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:程十发《迎春图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1wgwed0cp01.webp)

![展览结束后 艺术品都去了哪里[图文] 展览结束后 艺术品都去了哪里[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wzrmepgyii4.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r1mmkjdegx1.webp)