方闻(1930—2018)

方闻(1930—2018)

驰名中外的知名艺术史学者和文化史学家、艺术文物鉴赏专家、教育家方闻先生于美国东部时间10月3日凌晨辞世,享年88岁。据方闻先生的学生及一些知名艺术史学者对“澎湃新闻。艺术评论”(www.thepaper.cn)透露,方闻先生是因不幸罹患急性白血病,于3日凌晨在普林斯顿西行,享年88岁。方闻1930年出生于上海。

台湾大学艺术史研究所教授陈葆真曾评价方闻先生道,“方先生可说是这半世纪以来在美国的亚洲艺术史学界和博物馆界中,成就最高、贡献最大,最令人钦佩的开拓者与领航者。”

知名艺术史学者、浙大教授白谦慎今天大早对“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)表示,方闻教授的去世,是艺术史界的一个巨大损失。从上个世纪五十年代开始,方闻教授就一直为把中国艺术史研究建设成一个现代学科而努力奋斗,并取得了伟大的成就。他在普林斯顿大学先后建立了第一个中国艺术史的博士项目和第一个日本艺术史的博士项目。当他在美国荣退时,他为普林斯顿大学培养了近四十名博士,他的许多学生都成为中国艺术史领域的中坚。

方闻先生(1930-2018)将自己漫长而杰出的职业生涯都奉献给了增进西方世界对亚洲艺术的了解上。他的教学和研究开拓了一个全新的研究领域,他大胆地将包括文学、政治和社会史、地理、人类学、宗教等学科引入到艺术史研究之中。他也曾在2006年4月于普林斯顿大学召开的“天桥:向方闻教授致敬”研讨会最后的答谢演讲《论“滞后”的好处:我对中国艺术史的反思》(“Reflections on Chinese Art History: On the Benefits of Belatedness”)中,很坚定地说:“我认为,美国学界的中国艺术研究实际能够以其真正的跨文化影响力,来丰富西方艺术学界,只要中国艺术史研究能以一种跨文化、交叉性学科的方式在这里和有一天在中国的著名学府中都能继续扩展的话,它就能实现。”

方闻1930年出生于上海,自小师从名师清道人之侄李健学书法,十岁左右便开办了个人书法展,被业界誉为神童。先就学于上海交通大学。1948年,赴美就读于普林斯顿大学,先后获得文学学士、硕士、博士。他曾师从Kurt Weitzmann及George Rowley两位教授学习西洋及中国美术史,并以优异成绩于1954年留校任教。1959年联合挚友普林斯顿大学汉学家牟复礼教授创建了美国历史上第一个中国艺术和考古学博士计划。他先后担任普林斯顿大学教授、讲座教授、艺术考古系主任、普林斯顿艺术博物馆主席(主任)、纽约大都会博物馆中国绘画部的特别顾问等职务。

2006年11月,方闻教授在清华大学中国艺术史与考古中心授课

2006年11月,方闻教授在清华大学中国艺术史与考古中心授课

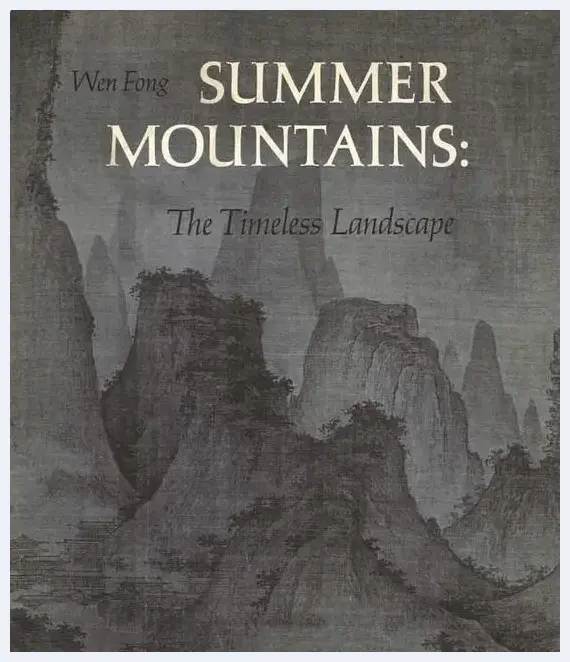

他致力于采用“风格分析”的方法来解决中国古代书画的断代问题,主要出版有《夏山图:永恒的山水》、《心印》、《超越再现:8-14世纪的中国绘画与书法》、《中国书法:理论与历史》和《两种文化之间》等专著。方闻先生不仅是国际知名的学者,更是资深的教育家,他的学生遍布全球重要的艺术史院系,世界大博物馆的东方部门主管人很多都是他的学生乃至学生的学生。他们在艺术史领域形成了实力强劲的“普林斯顿学派”。

2018年由上海书画出版社出版的方闻先生专著(中文版)《心印——中国书画结构与分析研究》、《宋元绘画》、《夏山图》和《中国艺术史九讲》

知名艺术史学者、浙江大学教授白谦慎今天大早对“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)表示,方闻教授的去世,是艺术史界的一个巨大损失。

白谦慎认为,方闻教授非常注重实物在艺术史教学和研究中的作用。先后为纽约大都会博物馆和普林斯顿大学美术馆建立了优秀的中国艺术品收藏,嘉惠一代又一代的学者。其中最令他感到骄傲的是,他为大都会博物馆建立了以顾洛阜的收藏为基石的中国书法收藏,在普林斯顿大学美术馆建立了以艾略特的收藏为基石的中国书法收藏。当西方艺术史界对中国书法还懵懵懂懂、不甚了了之时,方闻教授率先在普林斯顿大学的博士班主讲中国书法史的课程,培养研究书法史的博士,让普林斯顿大学成为西方研究中国书法的重镇。鉴于他在这方面的杰出贡献,哈佛大学在授予他名誉博士学位时,专门称颂了他在西方推进中国书法研究方面做出的贡献。

白谦慎说:“早在上世纪七十年代,当中美关系正常化后不久,方闻教授就开始致力于促进中美艺术史界、博物馆界之间的交流。他曾多次邀请中国学者赴美交流,向中国的博物馆借藏品,在美举办中国艺术展,招收中国大陆的学生到普林斯顿大学留学。进入21世纪之后,方闻教授更为积极地为推进中国艺术史在中国大陆发展而努力。在他的指导和帮助下,浙江大学建立了艺术与考古博物馆,引进了一些艺术史的学者。如今,博物馆已经交付,明年就会举办由方闻教授提议举行的开馆首展“汉唐奇迹”。可令我们深感遗憾的是,方闻教授已经看不到这些了。但是,他留给国际艺术史界的遗产将永远被人们铭记。浙江大学艺术与考古博物馆和浙江大学艺术与考古研究中心的同仁们委托我在此对方闻教授的去世表示哀悼。方闻教授千古!”

纽约大都会艺术博物馆亚洲艺术部主任何慕文此前表示,“作为学者和博物馆藏品研究者,方闻始终坚守这样的信念:即艺术是全人类共通的语言。他将自己漫长而杰出的职业生涯都奉献给了增进西方世界对亚洲艺术的了解上。方闻在与捐赠人和同事的共事中,实现了大都会博物馆全面展示亚洲艺术,并使亚洲艺术的收藏在广度和深度上均堪与西方艺术收藏相媲美的夙愿。”

方闻参与的纽约大都会博物馆传为五代董源《溪岸图》的争论,也影响极广,其观点与认为此作是张大千临摹的观点针锋相对,不但呈现了与美国学者高居翰在数十年学术研究中对中国绘画史的不同见解,还涉及到中国绘画史研究的一些更深刻的问题。“澎湃新闻·艺术版”主编顾村言认为,方闻先生从小喜爱书画,到美国后有着跨越东西文化的眼光,更培养了一批对中国艺术有着极高理解力与审美眼光的学生如班宗华等,对于中国艺术与艺术史研究的理解清晰而高远,与对中国书画总不免见出隔膜的部分学者是完全不同的,他对美国的中国艺术史研究贡献极大,也正在于如何理解中国艺术的正脉并将之在欧美进行推广研究。

2011年,方闻与浙江大学艺术学院师生在一起

2011年,方闻与浙江大学艺术学院师生在一起

2004年10月,方闻教授在清华大学做题为《视觉与文字:中西交汇》的演讲

2004年10月,方闻教授在清华大学做题为《视觉与文字:中西交汇》的演讲

方闻先生的学生谈晟广今天凌晨在朋友圈对恩师表达了悲悼,他此前说,“作为现代人文学科的中国艺术史,如今已在世界各地的著名大学、博物馆和研究所等学术机构落地生根、日益成长,究其在20世纪简短的发展历程,1959年于普林斯顿大学组织创办了美国历史上第一个中国艺术考古博士研究培养项目的方闻教授(Edwards S。 Sanford Professor of Art History Emeritus,Princeton University),无疑是一位永远无法绕越的里程碑式人物。”

台湾大学艺术史研究所教授陈葆真曾评价方闻先生道,“方先生可说是这半世纪以来在美国的亚洲艺术史学界和博物馆界中,成就最高、贡献最大,最令人钦佩的开拓者与领航者。然而,我们不可忽视的是,在他成功的背后,那一股伟大的支撑力:那便是方夫人唐志明女士(Constance Tang Fong)的了解与支持。他们都热爱艺术;两人在1950年代初期相识于波士顿美术馆的画廊中。婚后鹣鲽情深,有志一同。由于方师母长期的支持,使方先生无后顾之忧,而得以全力以赴地成就了上述令人赞叹的艺术文化功业。他们所具有那样开阔的心胸、豪迈的气魄、坚强的毅力与奉献的精神,实非一般常人可以企及,足为学界楷模!”

延伸阅读方闻与中国艺术史学界

陈葆真

方先生一定相信“玉不琢,不成器”和“生于忧患,死于安乐”的这些说法;所以他训练学生的方法是要他们自励自强,主动去发现问题,面对问题,“全力以赴”,“使命必达”。他的这种方法逼使学生面对严苛的挑战,在绝境中设法突破自我的限制,借以激发他们的潜能,促使他们独立去解决困难后,对自己产生更大的信心。我相信每一个从他学习过的学生,都有过这类难忘而令人感激的经验与领悟。

1948年,一个18岁的青年,离开了他的出生地上海,远赴当时全世界最富强的美国,面对他不可预测的将来。令人惊讶的是,就在那之后的半个世纪之中,他凭借着过人的才智、不懈的奋斗和对推展中国艺术研究的强烈使命感,在以西方文化为主体的美国,与来自全世界各地的菁英互相竞争,终于在艺术史学界与博物馆界脱颖而出,打开一个新局面,为中国和亚洲艺术的研究,开辟出一片新天地,提升了它们在学术界的地位和在西方的能见度。他就是方闻教授。

方闻

方闻

方先生最先在美国学术重镇普林斯顿大学就学与任职,期间共达51年(1948—1999),深耕茁壮,培育人才:本身成为西方学界研究中国艺术史最重要的领导者之一;而且,枝叶繁茂,他的学生毕业后也纷纷在世界各地的学界和博物馆界推展亚洲艺术的研究。后来,他又受邀在代表全世界艺术橱窗的纽约大都会博物馆中,担任亚洲艺术部的特别顾问,几近30年(1971—2000),开疆拓土,使它成为馆中最大的部门之一,同时大量收藏、研究和展示亚洲艺术品,助使西方人士了解亚洲艺术的优美和价值。方先生的聪明才智、心胸气魄与胆识毅力都非常人可及。他的奋斗与成就也像传奇一般令人惊叹!但由于方先生的论著多以英文发表,而且,他在学术界与博物馆界的活动也多以美国为主,因此,西方学界对他比较熟悉;但,相对的,中文读者对他的学说与贡献便不尽清楚。到目前为止,他的著作曾译作中文的只有一小部分,包括《心印——中国书画结构与分析研究》《超越再现》《夏山图》和《中国艺术史九讲》等。在后二者之中,北京清华大学谈晟广教授特别为文,简介了方先生的学说,有助于读者对他的了解。

虽然方先生已于1999年和2000年分别从普大和大都会博物馆退休,最近也较少参与学界活动,然而,他半世纪以来在异国,对中国和亚洲艺术的研究与推展所作的贡献之大,几乎无人能出其右。其功厥伟,不容忽视。我于1978年夏天,离开台北故宫博物院,到美国普林斯顿大学从方先生学;毕业前后,又随方先生工作数年,到1991年春天返回台大教书为止,总计在普大亲聆教诲的时日长达12年半。为时虽久,愧未能窥其学养之堂奥。以下,个人谨据那些年间在普大的见闻,略述方先生的学术背景和见解,以及他在海外为中国和亚洲艺术的研究与推展,所作的努力与贡献之事例。如此以管窥天,难免不全,惟望藉此,与年轻同道分享所知,并向方先生表达个人的感谢和敬意。

从上海到普林斯顿大学

方先生(浙江仙居人)出生于1930年的上海,天资颖异,从小便对中国书画具有强烈的感受。他在童年时期,便从清末著名书家李瑞清(清道人,1867—1920)之侄李健先生(1881—1956)学书、画、古文,因此对中国传统文化有一份深厚的感情,特别是书画方面。方先生年仅10岁左右便曾举行个人书展,轰动了当时的上海书坛而被誉为神童。第二次世界大战结束后,方先生曾考入上海交通大学物理系;曾从王蘧常先生(1900—1989)学中国古文。就读一年后,方先生因发现理科与他的志趣不合而离开,改于1948年远赴美国东部新泽西州的普林斯顿大学研读,主修西洋史和艺术史。

幼年方闻5岁时书写照片。附记:“民国廿四年(1935),随双亲赴吉隆坡坤成女校访姨母,适逢该校十周年纪念,奉姨命对客挥毫,有五龄童之称。”(方闻夫妇藏)

1947年《美术年鉴》“方闻”条目

1947年《美术年鉴》“方闻”条目

幼年即能作擘窠大字的方闻

幼年即能作擘窠大字的方闻

当时普大的西洋艺术史研究方法主要师承德国艺术史大师沃弗林(Heinrich W?lfflin,1864—1945)的风格分析理论;重要的教授为潘诺夫斯基(Edwin Panofsky,1892—1968)。1951年,他依规定修完了系中所有艺术史的课程之后,便从大学部毕业,直接进入博士班研读;在学期间曾特别从Kurt Weitzmann(1904—1993)、Erwin Panofsky、Rensselaer W。 Lee(1898—1984)、和George Kubler(1912—1996)等教授学习西方艺术史,此外也从罗力教授(George Rowley,1892—1962)研读中国艺术史。在此,特别值得注意的是,当时美国对中国艺术品的收藏与研究的情况日趋热络。原来在第一次世界大战之后,美国博物馆界和学术界逐渐对中国艺术史的收藏和研究产生了浓厚的兴趣,因此一些重要博物馆便陆续收集了许多中国艺术品。其中比较有名的,比如:波士顿美术馆、华盛顿特区的弗利尔美术馆、芝加哥美术馆、菲尔德博物馆、克利夫兰美术馆、堪萨斯城的纳尔逊美术馆、旧金山的亚洲美术馆、哈佛大学的佛格美术馆、费城的宾州大学美术馆和普大的大学美术馆等等。同时,在许多大学中也产生了一些比较著名的教授和具体的研究成果。

Rowley教授原来专研14世纪的意大利绘画,后来渐对中国山水画产生浓厚的兴趣,自己也收藏许多石刻拓本和画作(后来赠予普大美术馆)。方先生是那时Rowley教授所收学生当中最年轻的一位。方先生在中国书画方面独特的能力,受到了Rowley教授的重视,不但常与他谈论中国书画的问题,而且在购买中国画时也常会询问他的意见。这些因素促使方先生重拾他对中国艺术的兴趣,因此日后转而专注于中国书画的研究。方先生才能出众而且十分勤学,因此教授们对他印象极为深刻。据当年曾经教过方先生“美学”课程的Arthur Szathmary教授(1916—2013)告诉笔者,方先生当学生时十分用功,当周末其他同学都在玩乐时,他却利用时间勤练中国书法,偶尔也作简笔风格的树石画。方先生的这些特质获得了他同届同学艾礼德先生(John B。 Elliott,1928—1997)的信任,两人后来成为终生的好朋友。John B。 Elliott先生和他的母亲Mrs。 Edward Elliott女士(Ellen Elliott,1901—1990)都是富而好礼、修养很好的人,且对中国文化的了解和文物的收藏具有浓厚的兴趣。长期以来母子二人都以“无名氏”的身份支持普大的东亚研究和艺术史研究,同时也都是普大美术馆的赞助者和捐赠者。在方先生的协助下,他们收藏了许多珍贵的中国书画作品;其中不乏稀世之作,特别是Elliott先生所收的书法作品,不论在质与量上都可称是欧美地区在这方面最重要的收藏。他们过世之后也将大部分的收藏捐给普大美术馆。他们对普大的东亚艺术与文化研究的贡献巨大,功不可没。以下我们回头来谈方先生的艺术史研究。

博士生的名著:《溪山无尽》与《罗汉和天桥》

1951年,方先生从普大大学部毕业后,直攻艺术史博士课程。他在修课、研究之外,也担任大学部的课程助理(precepter),此外又曾到克利夫兰和弗利尔美术馆研究,并开始出版重要的学术论著。当时他虽才20多岁,但已是中国艺术史学界的明日之星。1955年,25岁的方先生便与克利夫兰美术馆馆长李雪曼博士(Sherman E。 Lee,1918—2008)合写专书,介绍该馆所藏的名画Streams and Mountains Without End(《溪山无尽图》)。方先生以一个博士生的身份而得与著名的学者合著专书,这当然是因为他的专业知识受到肯定之故。方先生在《溪山无尽图》一书中,以风格分析的方法,从空间结构上看出画中群山向画面中景处退让,使画面近景空出一片水域的方式,应属南北宋之间山水画的表现特色,因而将它定为12世纪的作品。

1956年,方先生(26岁)虽然还是一个博士生,但由于在学界和教学方面的表现优异,因此深受普大艺术与考古系主任E。 Baldwin Smith教授(1888—1956)的重视,而被聘任为教师,讲授“西洋中古建筑史”,同时撰写他的博士论文。这在人文学科而言,是极为稀有的事。方先生的博士论文所研究的是弗利尔美术馆所藏两幅原属日本京都大德寺的《五百罗汉图》。《五百罗汉图》原为南宋林庭珪与周季常在南宋孝宗淳熙五年(1178)所合作的一套百幅作品;每幅画中都表现出五个罗汉显现神通的故事。二战前后,这套作品因种种原因而流散,其中有许多件流传到美国,当时波士顿美术馆收藏了其中的十幅,而弗利尔美术馆则收藏了两幅。为了彻底了解全套《五百罗汉图》的原貌,方先生除了细研弗利尔和波士顿美术馆的藏品外,并在1956年到1957年间,得到校方资助,而与方太太二人同往日本京都大德寺,进一步研究并拍摄那些原作。

撰写博士论文《大德寺五百罗汉》期间,方闻夫妇在日本京都大德寺,1956年(方闻夫妇藏)

就在方先生留访京都的期间(1956—1957),他结识了当时在京都博物馆担任研究员的岛田修二郎先生(1907—1994)。方先生十分肯定岛田先生的学问,因此,后来他回到普大后,便向校方推荐。岛田先生因而在1962年受聘到普大艺术与考古系担任教授,直到1975年才退休,对培养东亚艺术史博士生的贡献良多。另外,方先生与方太太也利用这次旅行之便,到台湾台中的北沟,参观名画,其中范宽的《谿山行旅》和五代人的《丹枫呦鹿》等作品,特别让他们感动,也令他们深感中国艺术之精致程度与质量之高足可与西方艺术比美。这更加深了方先生日后专注于中国书画研究的决心与努力。

任教普大

1957年,方先生回到普大,完成了他的博士论文,成为普林斯顿大学第一位中国艺术史博士,同时也正式开始他此后40多年的教学工作。那时他才27岁,充满朝气与远见,已经计划和东亚系的年轻汉学家牟复礼教授(Frederick W。 Mote,1922—2005)合作,推动“中国艺术博士学程”。由于方先生在研究中国艺术史方面优异的表现,引起了欧美学界的重视,就连当时最有名的喜龙仁教授(Osvald Sirén,1879—1966),也曾在那时去普大拜访他。1958年,方先生的博士论文获得弗利尔美术馆的重视而予以正式出版:The Lohans and A Bridge to Heaven(《罗汉与天桥》)。1959年,方先生与东亚系牟复礼教授共同在二年前开始策划的“中国艺术博士学程”正式成立。1962年,岛田教授受聘普大后,这个学程才扩大成为“中国与日本艺术博士学程”。

这个学程的目的是:结合中国和日本艺术史的作品研究和汉学及日本历史文献研究,来训练博士生。它在资源方面结合了两系杰出的核心教师和图书设备。从成立初期到1990年代为止,就中国艺术研究而言,在师资方面,先后有艺术与考古系的方先生、岛田修二郎、Robert Bagley,和东亚系的牟复礼、刘子健(1919—1993)、高友工(1929—2016)、杜希德(Dennis Twichett,1925—2006)、裴德生(Willard J。 Peterson)、蒲安迪(Andrew H。 Plaks)等著名教授。在图书方面,则包括艺术与考古系的马关图书馆和东亚系的葛士德东方图书馆的藏书。后者的中文藏书丰富,在美居于第三,仅次于美国国会图书馆和哈佛大学的哈佛燕京图书馆。另外普大美术馆的东亚艺术收藏也提供了这学程的教学之用。这个学程每年最多只收3名博士生。每个学生都必须以中国(或日本)艺术史为主修,另外必择东亚系的中国(或日本)文学、或历史、或思想史为副修。50多年来,该学程培养了许多来自世界各地的年轻学者;他们毕业后又回到各地的学界和博物馆界服务,从事亚洲艺术研究,并培育新一代的学者。

1962年Rowley教授逝世;方先生于是成为普大东亚艺术史研究的领导者,全力在各方面推展东亚艺术的研究。1970—1973年,方先生担任该系的系主任,同时兼任大学美术馆馆长,并且从1971年开始,更荣任普大的Edwards S。 Sanford终身荣誉讲座教授。那年他才31岁。

研究艺术史的方法与特色

方先生由于受到沃弗林和潘诺夫斯基学派着重对艺术作品风格研究的影响,再加上自己对于中国传统“笔墨鉴定法”的重视,因此在研究中国书画史时,特别注意对作品的结构与笔墨的分析和图像意涵的解读。结构与笔墨分析是鉴定作品真伪和断代的有效方法。它的主要工作包括:观察、分析特定作品在构图、造形、笔墨、空间和整体关系及视觉效果等各方面的表现特色。鉴定作品的真伪与断代等同于研究历史时的史料辨伪;唯有先确定所用史料的真实性,才能进一步进行有效的历史研究。艺术史研究亦然。虽然从文献上看来,中国绘画的研究早已有它长达千年以上的发展史,但20世纪初年以来,由于信息与图像的取得逐渐便捷,因此它的研究方法也曾受到了西方艺术史研究方法的刺激与影响。西方艺术史研究已长达200多年以上,多数绘画作品的真伪问题都已厘清,学者可以在那基础上再向前推进,因此研究议题多元,层面深广;但相对的,中国艺术史的研究还属于起步阶段,许多基础工作还作得不够,比如:在绘画和书法方面,有许多重要传世的作品,我们连它们的真假与断代问题都还未厘清,因此更别说谈到进一步的研究了。由于体悟到这个现状,因此方先生在从事中国书画史的研究时,便特别注重优先处理这些鉴定方面的基础工作。

此外,方先生认为研究艺术史,首先要了解:艺术表现本身便具有它自己的风格发展史。必需具有这样的概念,才能将所要研究的作品放在与它相关的风格发展脉络中,寻求它在时间轴线上的定位,也才能解决作品的真伪和断代问题。关于这方面,他曾三度为文加以阐明:如2003年的 “Why Chinese Painting is History”(《为什么中国绘画是历史》);又如2013年的“On Chinese Art as History: Seeing and Believing”(《论中国艺术即历史:眼见为真》);再如2014年的“Art as History: Painting and Calligraphy As One”(《艺术即历史:书画同体》)等。另外,在2004年时,方先生曾应普大谢伯轲教授(Jerome Silbergeld)的专访,以问答的对谈方式,谈论他个人对中国艺术史在本质上和研究方法上的特色,而写成了《我的学术思路:回答谢伯轲教授的九个问题(上)、(中)、(下)》。原文言简意赅,精炼深奥,值得读者细加反思;它可看作是方先生数十年来研究中国艺术史心得的缩版,学术性极高。

在方闻的主导下,纽约大都会博物馆内建起一座小巧精致、仿明代苏州网师园的江南园林

严师身教

在这些之外,对于一个学生而言,最值得一提的便是方先生的教学工作。在负责许多性质不同的工作和计划的同时,方先生对于普大博士生的教学始终认真、热切而投入,数十年如是,令人敬佩而且印象深刻。他的教学方式包括校内的专题讨论和校外的观研作品。除了正值他每教学三年便可休假研究一年之外,他每一学期都开一门有关中国书画史的专题讨论课,时间都定在周一下午。上课地点有时在普大的美术馆中;但多半是在东亚艺术专题讨论室中,排比大量相关的图像,作细密的观察、分析和讨论。方先生的课每学期主题都不同,程度也从不分初级或高阶。由于修课的同学都是博士生,他认为他们应该都已具有相当的知识,所以课中绝不会耐心地“循循善诱”。每一个同学,不论程度如何,都必须达到他的要求。如果不懂,自己设法去补充或求助。因此,上课时,每一个同学都聚精会神,丝毫不敢松懈。方先生上课时间都从下午一点半开始,但从未在五点之前结束。至于何时下课,则难以预测,完全看他兴致的高低而定:有时会在七点以前;但碰到他的兴致高昂,到了傍晚,他还意犹未尽时,便会带大家一起去吃晚饭,然后再回来,继续上课,一直讨论到晚上十点,甚至十一点半左右。由于同学们都住在校区宿舍,因此没有赶车回家或安全上的问题;但一整天脑力激荡下来,每个人都精疲力竭,招架不住;只有方先生精力过人,仍是神采奕奕,毫无倦容。这种情形不论寒暑,而且风雪无阻。记得1979年的冬天,有一次美国东部大风雪,雪深及膝,步行困难,学校已经宣布那天停课了,但方先生仍然兴致勃勃地自己开一辆箱型车,到每一个学生的住处,接送大家去上课,课后又一一送大家回去。我还记得那学期的专题讨论课是关于倪瓒书画的研究。

方先生一定相信“玉不琢,不成器”和“生于忧患,死于安乐”的这些说法;所以他训练学生的方法是要他们自励自强,主动去发现问题,面对问题,“全力以赴”,“使命必达”。他的这种方法逼使学生面对严苛的挑战,在绝境中设法突破自我的限制,借以激发他们的潜能,促使他们独立去解决困难后,对自己产生更大的信心。我相信每一个从他学习过的学生,都有过这类难忘而令人感激的经验与领悟。

除了在课堂作专题讨论之外,在每一学期中,方先生都会安排一次校外教学:由他自己开车载大家到纽约大都会博物馆或私人收藏家中去观研书画名迹。但那绝对不是一种轻松的郊游,反而是像野外研习营一般。由于看作品真迹的机会难得,因此事前大家都必须先对那些作品加以研究;而在面对那些作品时,也都必须小心翼翼、分寸不漏地仔细观察,以印证或修正自己原先的看法。看完作品后,方先生多半会开车带大家从博物馆所在的东81街,沿着哈德逊河旁的高速公路,一路南下,到中国城去吃晚饭;饭后再开车回普大。在来回大约3小时的车程中,方先生三头六臂式地,一刻也不得闲:一面随时注意路况,开车在高速公路上飞驰;一面不断地提出一些问题,令大家寻思答案。我们每一次到纽约都是:早上从普大出发,下午看完作品,而当吃过晚饭再回到普大时,通常都已经是晚上九点多了;然而,我们通常都还不得下课。在那整个过程中,方先生几乎无时不在与我们讨论问题。他的头脑有如计算机一般,记忆力超强,对于书画作品过目不忘,储存了大量相关信息,而且思路快捷,永不疲劳,不断提出问题,等待学生的回应。我们每个人莫不战战兢兢,丝毫不敢松懈地思索答案。记得有一个冬天,我们也是那样,在忙了整天后回到普大。当车子到了某一个同学住处的门口时,他原以为可以下车回家好好休息了;那知方先生忽然兴致大发,一再提问;因此,我们没有一个人可以下车。原班人马只好留在车内继续与他攻防了大约一个多小时。直到深夜,他才一一送我们回去。每当回想起当年在普大的学生生活,觉得那真是一段十分紧张、刺激又充实的日子;而从以上的那些事例中,又可以看出:作为人师的方先生,是如何尽心尽力地在训练和培养学生。他在这方面所付出的心血和精力,实在远远地超过了任何一个受教者。

然而,在这一切之上,更让人钦佩的却是方先生的豁达大度;那是他人格特质的一部分。方先生是一个工作勤奋、讲求速度和效率的学者。他既充满理想性,又是一个务实的人。他最常说的几句话便是:“有好多的事要做”!“光说不做没有用”!以及“除非做成了,否则等于没有做”!因此,他几乎无时不在思考和工作,也要求他的团队跟进。他总是像一个充满动力的火车头,带领他的研究团队和工作团队,不停地快速前进。也因此,他才能够在半世纪之间,集合了各界的人力与物力,在异国为亚洲艺术的研究、收藏与展示,作出那么多具体而令人钦佩的贡献。《周易》曰:“天行健,君子以自强不息。”这句话正是方先生最好的写照。

方先生擅于寻找资源,帮助别人,更热心协助同侪,奖掖后辈。他的心胸开阔,大方好客,因此各地学者来访不断,彼此交流频繁、合作无间。他对来访的研究者不论辈分亲疏,都一视同仁,大方地开放普大和大都会博物馆的藏品和图书资料供他们参观和研究。在延揽杰出学者和培育人才方面,他更不遗余力。他曾几度设法寻找基金,延请专业学者到普大作短期研究,比如姜一涵教授、汪世清先生(1916—2003)便曾分别于1978年和1985年到普大担任研究访问学者。又如他曾设法在1962年敦聘原在京都博物馆的岛田修二郎先生到普大长期任教。1985年他又延请屈志仁先生到大都会博物馆担任亚洲艺术部主任。长期以来,他一直多方设法为博士生找奖学金,让他们可以专心学习。此外,他一直都十分热心地与国际学界和博物馆界交流,并视需要协助他们。他曾接待了许多著名的访问学者到普大作短期研究或教学,其中包括:雷德侯(Lothar Ledderose)、古原宏伸和江上绥等教授。又,1988年,当台大艺术史研究所将成立之时,方先生也曾热心地帮忙来访的筹划者台大文学院院长朱炎教授(1936—2012)和历史系主任徐泓教授,向洛克菲勒基金会申请资助,购买一套密西根大学所制的“中国艺术史”教学幻灯片。又如1975年,当方先生到台北故宫博物院参观“吴派画九十年特展”时,由于深感所展作品与研究说明的价值非凡,因此当场慨诺出资,协助馆方印行特展的研究图录。再如:多年来,他接受了许多博物馆的年轻研究员到普大和大都会博物馆访问研究。其中包括:台北故宫博物院的林柏亭、王耀庭和何传馨等先生;北京故宫博物院的王连起先生;上海博物馆的朱旭初先生等等。在退休之后,方先生更分别于2003年和2008年,协助北京清华大学和浙江大学,先后成立了艺术与考古博物馆和研究中心。凡此种种,不但可见方先生的热心与大度,更可看出他无私的精神。而像他那样开阔的心胸与气魄,又岂是一般常人所能轻易拥有的?

方先生可说是这半世纪以来在美国的亚洲艺术史学界和博物馆界中,成就最高、贡献最大,最令人钦佩的开拓者与领航者。然而,我们不可忽视的是,在他成功的背后,那一股伟大的支撑力:那便是方夫人唐志明女士(Constance Tang Fong)的了解与支持。他们都热爱艺术;两人在1950年代初期相识于波士顿美术馆的画廊中。婚后鹣鲽情深,有志一同。由于方师母长期的支持,使方先生无后顾之忧,而得以全力以赴地成就了上述令人赞叹的艺术文化功业。他们所具有那样开阔的心胸、豪迈的气魄、坚强的毅力与奉献的精神,实非一般常人可以企及,足为学界楷模!

(注:本文转自《文汇学人》。陈葆真,台湾大学艺术史研究所教授。)

方闻教授在大都会艺术博物馆任职特别顾问和亚洲艺术部主任期间(1971-2000)所举办的部分书画展览图录书影

依个人有限的了解,方先生研究中国书画史的具体方法是:融和了西洋艺术史的“结构分析法”(structural analysis),和中国传统的“笔墨鉴定法”,而建构出一套自具特色的断代方法学。由于方先生从小学习书法,因此,对于书画作品用笔的方法极为敏感,也将它视为鉴定中国书画真伪和辨识个别书画家风格的重要方法之一。他曾以自己在这方面的知识,协助艾礼德先生建构了西方最好的书法收藏,此外,他也写过许多专论书法的论文,并强调“书画同体”的概念。又由于接受过西洋艺术史“结构分析”和“风格史”研究方法的训练,方先生在处理中国艺术史的问题时,不仅仅只是横向式地只专注在鉴定某件作品的真伪或断代的问题上,而是在此之前,先纵向式地追究出它的风格渊源和流变。因此,在研究一个问题时,他的思考层面极广,在脑中运转着大量的图像资料,而且贯彻上下古今,所以能见人所未见,掌握到某种风格在艺术史发展中古今通变的特色。这也是他研究艺术史在方法上异于他人的特色。在他的诸多著作中,最令个人印象深刻的,至少有以下的五例:Summer Mountains(《夏山图》,1975),“Archaism as a Primitive Style”(《复古主义即原型风格》,1976),“Au-t’u-hua at Tun-huang”(《凹凸画在敦煌》,1981),Images of the Mind(《心印》,1984)和“Along the Riverbank”(《溪岸图》,1999)等。以下个人对这些著作的内容要点稍加介绍,以见它们的重要性。

方闻著《〈夏山图〉:永恒的山水》书影,1975

方闻著《〈夏山图〉:永恒的山水》书影,1975

钱选《羲之观鹅图》

钱选《羲之观鹅图》

(一)

《夏山图》是1973年方先生为大都会博物馆从王季迁(1907—2004)收藏中购得的一件无款山水画。依方先生所见,它应是北宋屈鼎的作品。为证明这个看法,他首先扼要地从山水画的空间结构、造形和笔墨技法等方面去分析唐代到清代之间一些重要的山水画家作品,如正仓院琵琶上的山水画、李成、范宽、燕文贵、许道宁、郭熙、李唐、赵孟頫、李在、王翬等人山水画中的构图、造形和笔法等绘画风格特色,而勾画出其间山水画的发展史和每个时期山水画的表现特色。然后他再依据那些特色证明《夏山图》是属于燕文贵的风格系统;但就造形、笔墨和其他因素而言,则应是燕文贵的学生屈鼎所作。

(二)

在1976年所写的《复古主义即原型风格》一文中,方先生阐明了在中国画史中常常谈到的“复古主义”的性质:他认为那应是一种追摹古代风格的作法。他在人物画、山水画和书法作品中,看到古代许多种艺术的造型“图式”(pictorial scheme)如何藉由不同的媒材保存下来,而后人再如何经由“复古”的概念,去吸收和转化前人所建立而流传下来的这些图画模式。他的观察透彻,能见人所未见。比如,一般人只观察到钱选在《羲之观鹅图》中画山的特色:重复使用三角形,堆叠出一座山的形状;然而,方先生却可以更进一步看出:这种山石图像原来可以追溯到北宋早期木刻版画《秘藏诠》中的山水插图;它甚至还可以上推到敦煌六十一窟中的壁画《五台山图》(约980年)。

(三)

方先生在1981年所写的《凹凸画在敦煌》一文中,主要探讨的是:从北凉到唐代之间,敦煌壁画中所见中亚传入的“凹凸画”技法的特色,和当时中国画家如何涵受它,以及转化它的过程。关于这两方面,他都有十分精辟的看法。在如何涵受方面,方先生指出:由于受到“凹凸画”强调表现物像立体感的影响,六朝和唐代画家因而在人物、建物和空间的结构上,由汉代以来习于表现物像的整体性和平面性效果,转而趋向较清楚地表现出它们各主要部分之间的立体性结构关系。至于在如何转化方面,方先生认为:唐代画家采取汉代以来传统的线描技法,描塑出人物的立体感,藉此取代了“凹凸画”那种利用颜色渐层去晕染出物体表面高低的画法。他以十分精简的方法,系统性地运用了敦煌的壁画资料,成功地建构了汉唐之间中国画史演进的概况,也弥补了古代画史研究的缺口。

(四)

在1984年所完成的《心印——中国书画风格与结构分析研究》一书中,方先生举出了日本正仓院所藏唐代琵琶上的漆画《湖雁图》(8世纪),和南北宋之间李生的《潇湘卧游图》(13世纪),以及赵孟頫的《鹊华秋色》(1295)等三件作品的线描图和它们各自的空间结构层次示意图。以这三件图为例,他说明了从第8到第14世纪的600年之间,中国山水画在表现空间的深度方面,所呈现三个阶段的进展和表现特色,特别是在描绘近景到中景之间的“地表面”(ground plane)(不是“地平面”,horizon)的这一点上。由于宋元以降中国画家对于表现画中的近景到中景和远景之间连续延伸的“地表面”能力的增强,使得山水画中渐渐可以清楚地呈现出三度空间的感觉(也因此,中国山水画不仅可以“观”,而且可以“居”,也可以“游”)。他指出中国山水画中存在的是“地表面”(而非“地平面”)的表现问题。他的这种看法实发前人所未见,也有效厘清了一般人在看中国山水画时,常因无法找到“地平面”的迷思与困惑。

(五)

方先生在1999年对《溪岸图》所作的研究中,再度使用他独特的研究方法:以纵向的艺术风格发展史来为一件作品定位。首先,他分析了《溪岸图》的结构特色。其次,他寻找出这种特色已存在于唐代绘画中,可知这种风格的渊源有自,依此而证明此画是董源所作的可能性。最后,他更列出元代王蒙,和其后许多山水画中引用了《溪岸图》构图模式的例子,以此说明这类董源风格在14世纪之后持续流传的事实。

以上诸列所见方先生那种依凭视觉证据所呈现出来具有系统性和贯彻史实的独到见解和论述方式,视野广阔,气魄庞大,说服力强,在中国艺术史学界中可以说是独一无二的。

建构“东亚艺术图像档案”

除了上述的“结构分析法”之外,方先生也重视“笔墨鉴定法”。他认为艺术史研究者必需将二者合并运用,才能建构出一个艺术家作品风格的发展历程和重建传统画史发展的大概面貌。而要运用“笔墨鉴定法”的先决条件是:将大量的图像证据排比研究,以建立个人或整体的风格发展脉络;此外,更要仔细观察作品真迹。换句话说,要研究艺术史必须要有良好的图像档案设备和与观察实物的机会。为了这两种需要,方先生自1960年代开始,便在普大建立了全球最好的“东亚艺术图像档案”。方先生当年要设立“东亚艺术图像档案”的灵感,极可能是学习了普大艺术与考古系早已建构而闻名全球的“基督教艺术图像索引中心”的经验。该中心始建于1917年,至今为止已近百年,且收了大约20万张相关的图像照片。

普大的“东亚艺术图像档案”包括两大类:“一般东亚艺术图像档”和“罗氏敦煌壁画图像档”。“一般东亚艺术图像档”之中最主要的是中国艺术图像,其核心来源是购自当时密西根大学与台北故宫博物院合作的“故宫藏画图像照片”。该项计划是密大的艾瑞慈教授(Richard Edwards)和当时弗利尔美术馆研究员高居翰博士(James Cahill)合作主持的。在这套“东亚艺术图像档案”中,每张图片都是图像清晰的8“×10”黑白照片。黑白大照片的好处是可以清楚看出水墨画的笔墨和线条。这些照片被裱贴在灰色的12“× 14”硬纸版上,依艺术家姓氏的英文字母顺序,排放在一个个高大铁柜的活动抽屉中,使用者可以轻便自在地取用。从设立开始到2000年为止,这套档案曾在30多年之中,累积到15万件左右,在教学和研究方面发挥了极大的效用。有了那些图档,方先生更可以贯彻他对作品鉴定的工作。他也如此要求他的博士生:先针对某一单一重要作品作精密的观察、分析与比较研究,以确定它的真伪和断代,然后再解释它的图像意涵和阐明它的历史背景及文化史上的意义。这便是在他领导下的“普林斯顿学派”研究中国书画史的特色之一。40多年来,他也如此带领他的研究团队,具体处理了许多普大美术馆和纽约大都会博物馆珍藏的中国书画名作(详见后论)。这种建构图档以支援艺术史研究与教学的模式后来也被纽约大都会亚洲艺术部、台大艺术史研究所、甚至是北京清华大学考古与艺术研究所沿用。遗憾的是,约在1990年代之后,由于计算机流行,大家渐渐习惯运用电子图像,因此,在方先生于1999年退休之后,普大的这套高质量图像照片档,不但未能持续累积,或予以数字化,反而散落各处,实在十分可惜。

“罗氏敦煌壁画图像档(The Lo Archive of Tun-huang Wall Paintings)”;是1960年代初期方先生为了普大而向洛克菲勒基金会申请经费后,特别敦请那时旅居纽约的罗寄梅先生(James Chi—mei Lo,1902—1987)和夫人(罗刘先,Lucy Lo女士)所制作的2000多张8“×10”黑白图像照片。罗寄梅先生与夫人都是摄影记者,他们在抗战末期到敦煌千佛洞与安西榆林窟等地,拍摄了3000多张当地的佛窟壁画与塑相的照片。那时张大千也正好在那里临摹壁画。由于罗先生与夫人对艺术的敏感度极高,再加上精绝的摄影技术,因此所摄取的图像不论在取景上、数量上和质量上都超越了其前的法国考古学家伯希和教授所摄的敦煌图档。这套“罗氏敦煌壁画图像档”,在1983年敦煌研究院和日本讲谈社合作,首度出版五册敦煌彩色壁画图册之前,一直是全球研究敦煌艺术最清晰、最完备,而且也是最重要的图档。10多年前,美国的安德鲁·梅隆基金会在征得罗太太同意后,已将罗氏所藏敦煌壁画图像全面电子化,并收入Artstor电子数据库。最近这套图档并将以书面形式出版,是学界一大盛事,也是罗先生与夫人对中国文化的具体贡献。

对普大美术馆的贡献(1957-1999)

方先生对普大美术馆的贡献非凡。他对中国书画史的研究成果,获得了许多重要收藏家的信任,因此他们便将自己收藏的书画珍品或借藏或捐赠给普大美术馆,作为教学与研究之用。其中比较重要的捐赠者包括:Mr。 Morris Dubosc, Mr。 Earl Morse, Mrs。 Jeanette Shambaugh Elliott, Mr。 Arthur M。 Sackler, Mrs。 Edward Elliott和Mr。 John B。 Elliott等人。值得注意的是,在普大美术馆所藏的中国书画珍品中,有许多都是国宝级的作品。举其要者,比如:唐摹王羲之《行穰帖》、米芾《行书三札》、黄庭坚《赠张大同行书卷》、王洪《潇湘八景图卷》、李公年《山水图》、赵孟頫楷书《湖州妙严寺碑》、行书《洛神赋》以及《幼舆丘壑图卷》、文徵明行书《诗轴》和《花卉图》长卷、祝允明《草书诗卷》、王阳明《行书三札》、八大山人《杂画册》、石涛《致八大山人信札》《自画种松小像》和《巨幅山水》,以及扬州八怪和清初六家的作品等等。

对纽约大都会博物馆的贡献(1971-2000)

1970年代以前的纽约大都会博物馆其主要收藏还是以西方艺术品为主;亚洲艺术收藏并非是它的强项;但一些有志之士已觉东方艺术品的重要性,因此开始计划加强这部分的收藏。有鉴于方先生在中国艺术史方面的学识、才干、热忱与使命感,因此,大都会博物馆特别从1971年开始,聘请他为该馆亚洲艺术部的特别顾问,期望在质与量上全面提升该部门的素质。方先生也的确不负所托,在其后30年之间,不断地从各方面去建设亚洲艺术部。首先,在软件方面,他全面提升了该部门的收藏、研究、出版和学术活动。其次,在硬件方面,他更大量增建画廊、展示空间和庭园建设等事项。方先生在那30年之中有效的领导与规划,让亚洲艺术部真的脱胎换骨,令人耳目一新;也使得大都会博物馆变得可以与波士顿美术馆、弗利尔美术馆和克利夫兰美术馆等并驾齐驱,成为全美四个收藏亚洲艺术最重要的博物馆。

狄隆与方闻,1980年代,纽约大都会博物馆亚洲艺术部藏部门资料图片。前者于1970年出任大都会博物馆董事会主席。

结合收藏、研究、展览、研讨会和出版学术专著等一连串的项目,是方先生从事博物馆工作的一贯作业程序;他为普大美术馆所作如是,对大都会博物馆所作亦如是。由于笔者的研究领域限于书画,因此以下仅以数例,说明方先生为大都会博物馆在这方面所作的努力。

![2023年度书画焦点人物——钟秋演[图文] 2023年度书画焦点人物——钟秋演[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lcciitfnpcs.webp)

![朱荣华近作欣赏[图文] 朱荣华近作欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/utg552ajhbt.webp)

![艺术品收藏成全球第三大消费[图文] 艺术品收藏成全球第三大消费[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/huocs4sycmg.webp)

![天价拍卖对艺术品市场的导向作用[图文] 天价拍卖对艺术品市场的导向作用[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fevzk3005vd.webp)

![画家黄文琦:丹青写敬意 笔墨释情怀[图文] 画家黄文琦:丹青写敬意 笔墨释情怀[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3mltakl4ysk.webp)

![陈丹青:阿Q和杜尚之间模糊的界限[图文] 陈丹青:阿Q和杜尚之间模糊的界限[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qcwy4eb3hab.webp)

![2018年度特别推荐画家:胡生旺[图文] 2018年度特别推荐画家:胡生旺[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2crhi31kxk2.webp)

![文物精品 汉代陶井鉴赏[图文] 文物精品 汉代陶井鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aizy52bezgr.webp)

![书法的美学标准变了吗[图文] 书法的美学标准变了吗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dwm2qfl00gl.webp)

![祝天猛:在抽象与具象中周旋[图文] 祝天猛:在抽象与具象中周旋[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iz3gtsc5byq.webp)

![隐括众长,形神兼夺 —— 著名画家李治作品欣赏[图文] 隐括众长,形神兼夺 —— 著名画家李治作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e0v40vhla0a.webp)

![黄有为的壁画艺术鉴赏:艺取敦煌[图文] 黄有为的壁画艺术鉴赏:艺取敦煌[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/michjjvl25f.webp)

![七夕之夜 这些艺术作品中的一吻传情有没有打动你[图文] 七夕之夜 这些艺术作品中的一吻传情有没有打动你[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vgkkvz3puqt.webp)

![透视在美术中的应用[图文] 透视在美术中的应用[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bz2edzgf3m.webp)

![传艺术之大美——著名画家齐国强[图文] 传艺术之大美——著名画家齐国强[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5ubeomv1vzd.webp)

![海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文] 海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kpzow4tmkwk.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvuzx5jpyxq.webp)

![我国艺术品市场三大融合趋势[图文] 我国艺术品市场三大融合趋势[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/12giimmqtaw.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:何家英《春梦》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:何家英《春梦》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ycyr3hcx1jx.webp)

![盛放几代人温暖记忆的连环画该怎样连通当下[图文] 盛放几代人温暖记忆的连环画该怎样连通当下[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/22rnfnodthg.webp)

![【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文] 【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dzx5sdzolt.webp)

![茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文] 茶马古道的天路画卷·赵文元研究七[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wtgz5eclvv1.webp)