意大利文艺复兴是独特的吗?对欧洲而言,从历史上说,它显然是的。但从社会学角度而言呢?文艺复兴,或者说复兴,有两个主要特征:对过往历史的回顾和繁荣。从跨文化的角度来说,这些现象并不必然是巧合。可以只是回顾过去,特别是以宗教的话语,而没有达成多少进步,仅仅是对关于超自然之教义的重申,或者是重新阐述。换句话说,它在性质上是保守的,或者是一个保守的过程。欧洲宗教改革时期的艺术即是如此,当时在加尔文主义的社群当中犹太教的反偶像崇拜主义再度抬头。但人们也可以发现不涉及回顾过去的繁荣,像大离散时的犹太文化。在意大利文艺复兴当中,你可以同时发现这两个因素。

从历史的角度而言,意大利文艺复兴显然是独特的。然而在社会学上,我们不应当只把它看作是欧洲的经验,也应该将之视为在所有文字文化中发生的,涉及回顾历史和向前进步——二者并不总是联合在一场事件中——的更大的事件序列中的一个。在文字社会中,繁荣的时期并不罕见(并且经常被看作是“黄金时代”),那时文化变化的速度很显然受到通讯模式的影响;进步并不总是、但也经常涉及某种程度的回顾。甚至在欧洲,意大利文艺复兴也并不是这些阶段中最早的一个。如果欧洲人文主义者宣称通过回顾之前被冷落的古典文学而“重塑了世界”,这对于文艺复兴或世界又是什么意思?在复兴早先文学的意义上,文艺复兴并不是独一无二的,人文主义也不是。这在世界其他地方也有发生,是文字的功用之一。

在欧洲存在一些早先的例证,它们事实上被命名为“文艺复兴”或“复兴”。学者们会谈论8到9世纪的加洛林复兴和12世纪——伴随着拉丁诗歌的复兴、对希腊科学尤其是对亚里士多德的兴趣以及受到来自穆斯林的资源的刺激而获得的医学发展而出现的——罗马法在博洛尼亚的确立。在威尼斯人统治下的帕多瓦和其他意大利城邦,一种早期人文主义也发展起来,在这些地方商业的复苏,特别是与地中海东岸地区的商业往来导致教士阶层对知识的垄断被打破。商人和神职人员一样需要识字,他们与东方的接触扩展和深化了许多文化视角。但在15世纪,佛罗伦萨市议会(1438—1445)从宗教和贸易城市君士坦丁堡请来了希腊学者,这促成了被称为柏拉图学院的机构的建立;在希腊学者的到来之后是拉丁语的西欧对希腊学术之兴趣的强势复苏,之前希腊学术在那里基本上消亡了。很早之前在小亚细亚,第四次十字军东征之后,在热那亚影响下的拜占庭据说经历了一场巴列奥略复兴,这场复兴以皇帝的王朝家族名字命名,当时学术和艺术活动都获得了繁荣,包括在君士坦丁堡建造的拥有精美壁画的圣救主乔拉教堂。所有这些实例都限于基督教世界。

佛罗伦萨

作为一位艺术史学家,潘诺夫斯基已经看到12世纪两场欧洲的复兴,他称之为“前文艺复兴”和“前人文主义”。前者,即古典艺术的复兴,是一个地中海地区的现象,起源于法国南部、意大利和西班牙,在那里古典因素在人们的日常生活中依然占据重要位置,并且当时贸易和城市化又重新开始发展。伊斯兰世界在这一发展进程中的作用十分重要,如我们所看到的,伊斯兰促进了欧洲医学——在学术和实践两个层面——的产生。东方的影响对于艺术的重生也是十分重要的。诗歌艺术繁荣起来,小说得以回归,次等艺术也被更新。很有可能是在诺曼西西里,随着伊斯兰世界和拜占庭艺术家的到来,“雕塑家的古代艺术重新在西方世界获得了新生”。之后在欧洲更北部的地区也是如此,出现了主张人文教育的声音,如索尔兹伯里的约翰,从文人的角度培育古典传统。这一人文主义运动涉及回顾“异教”作家和某些宗教控制的放松,与艺术的重生相比,这些现象发生在更北部的地区。但这一运动同样遭到了诋毁。“在巴黎”,当时的一位作者写道,“他们表现出了对人文艺术的关心;在奥尔良,是对文学;在博洛尼亚,是对法学书籍;在萨勒诺,是对药盒子;而在托莱多,则是对魔鬼。但没有哪个地方关心道德。”所有这些例子都来自基督教欧洲。但这些现象并不局限于基督教世界。后来占据君士坦丁堡的希腊城市的土耳其人也是,他们在巴布尔(1483—1530)的统治下经历了被称为帖木儿文艺复兴的时代。作为重要的回忆录《巴布尔传》的作者,巴布尔最终领导了莫卧尔王朝对印度的征服,同时他也是艺术和科学的慷慨赞助者,经常被描述为一位文艺复兴的国王。

欧洲的局势导致诸多复兴的兴起,但是,像我们在之前章节中所看到的,类似阶段也发生在亚洲。它们并不总是涉及像我们在意大利版本的文艺复兴中所见到的突然的繁荣,但无论如何,在那些形式繁多的繁荣当中也都表现出了朝向“现代化”的进步。历史学家曾长期认为在欧洲曾有过一些早期阶段,当时有人试图拯救古典作品的手稿。这一努力不可避免地激起了对前基督教的神祇和前基督教时代的兴趣。这就是说,它促进了适量的世俗思考,也表明基督教信仰之替代的存在。欧洲文艺复兴独树一帜的原因之一在于后罗马时代欧洲崩溃的程度,和亚伯拉罕宗教的主导地位。由其导致的世俗知识中的裂痕,使得欧洲对许多世纪以前之时代的回顾比任何其他地方都要明显,特别是在科学和艺术所需要的一定程度的世俗化得到鼓励的情况下。然而,这一特征不应当使得我们忽略别处出现的类似文艺复兴的特征——我们一般不会将复生早先文化这种观念联系到别的时期地点。有一段时期,繁荣是同临近的穆斯林地区一同发生的,而穆斯林为欧洲的历次复兴做出了巨大贡献。我们也已经看到,类似的过程也可以在欧亚大陆其他部分的文字文化中找到,它们在经济上与欧洲大概处于同一水平。

在西方使用“文艺复兴”或“复兴”这些术语涉及这样一种欧洲历史的观念:欧洲历史是从古代发展而来的,或多或少保持了连续的过程,在之前曾遭遇一段低谷期,一种历史的低潮,在此期间这一文化失去了自己自然的发展进程,但它在(向“资本主义”的)过渡之后恢复了过来,再一次回到预期的轨道当中,同时获得额外的智慧和新的活力。这种观点带来的后果——如何强调都不过分,即这种解读怎样强有力地嵌入了对资本主义化的“文艺复兴”的使用中——是非常严重的。首先,一个后果是它确保了欧洲人对于古典成就的垄断。我们之前已经看到,当欧洲还有复兴古代知识的需要时(在中世纪,这些知识大部分已经消失或潜藏),它们某种程度上还在欧洲大陆以外的阿拉伯翻译中存在着。但欧洲宣称它拥有希腊和罗马古典的遗产,从这种角度来说,欧洲是在中世纪时为妥善保存的目的把这些遗产借给了其他文明。这种信念有时得到了彻底的支持,有时则为我们使用的术语所暗示。但就希腊古典而言,在所有这些情况中,它都忽略了一个简单的事实,即这些古典遗产在我们所知的北欧几乎不存在——它基本上存在于地中海世界,一直扩展到近东和波斯。但此外,为了成为希腊古典之胜利的后裔和复兴古典的候选人,欧洲历史学创造了一个古代世界,作为自己主导的和独一的祖先。

雅典学院

如果我们关注可比较性的话,那就涉及两个命名法的问题。首先,对那些明确地进行比较的西方学者而言,哪些其他的运动被他们以复兴的名义而提起?其次,哪些其他的运动被当地的学者以这种方式所描述?第三,哪些其他的运动可以被我们看作是复兴,并且可能拥有某些我们在本书第一章中所提到的特征,包括回顾过去和文化重生,或者简单地说,存在一场文化繁荣?在霍奇森对伊斯兰世界所做的卓越研究当中,他并没有用一种比较的方式使用文艺复兴或复兴这些术语,他写到15世纪时“波斯文学的一场活跃的繁荣”,还写到宋代时中国文化“巨大的突破”,以及哈里发时代伊斯兰的“伟大繁荣”,这场繁荣“从它的创造性上,或者基本制度的新颖性上,并没有超过”欧洲文艺复兴。这里我们关注的是复兴的社会学定义。

在有记录的历史中,文化重生的出现比欧洲文艺复兴要早许多。柴尔德写到发生在埃及、美索不达米亚和印度的文字社会中的黑暗时代,这些时期发生在繁荣之后,当时“很少有建筑和铭文留存下来”。其结果是出现了轮流交替。在前两个地域,文化活动重新出现,“从某些祖传的野蛮(在技术意义上)束缚中解放出来,并且得以深化,更全面地使社会中的新阶层受益”。换言之,黑暗时代之后是一场文化的繁荣。就我所知,没有证据证明当时人们有意地回顾过去,尽管某种文化创始之神话传说经常提到某些可能影响未来事件的过往的“黄金时代”。但因为这些都是青铜时代的文化,拥有书写传统,这样的回顾总是可能的,从而过去历史可以被呼召来恢复当下的活力。苏美尔存在一个更加特定的黑暗时代,之前美索不达米亚的国王们统一了苏美尔和阿卡德城市,出现了一段繁荣期;黑暗时代的来临是因为他们遭受过建立巴比伦的“半野蛮的亚摩利人”的攻击。很快,统治者汉谟拉比巩固了这个新王国,并颁布了一套成文法典,带来了更优良的运输方式(使用更轻巧的轮子);一个复杂的文化在明显的倒退之后再次蓬勃发展起来。但黑暗时代为复兴提供了希望,正如柴尔德在第二次世界大战中所写的那样(甚至在面对纳粹时),它“不是一个无底的、所有文化传统都被吞没的裂缝”。

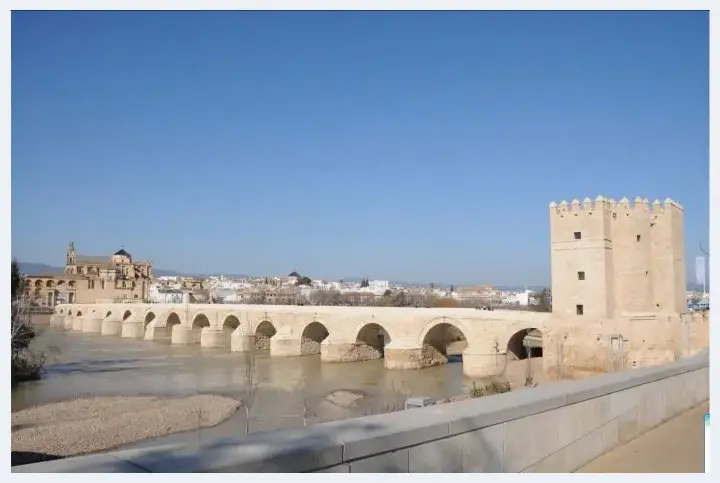

更晚近时,我们在欧亚大陆的文字社会中看到了其他的复兴或繁荣。我们并没有仔细审视日本和波斯的历史, 二者都是欧亚大陆上的文字社会——尽管由于引入这个词语,我们已经提到这两个文明——但在中国、印度和伊斯兰世界,类似的繁荣时期确实存在,甚至文艺复兴这个术语也被使用过。例如,这个词曾被用于描述19世纪伊斯兰世界以“那赫达”的名义所发生的运动,但在当时,与回归过去相比,它更多地意味着在拿破仑入侵埃及以及这一事件产生了重要文化后果之后的文化活动的重生。这一活动明确地追随西方的现代化。在伊斯兰世界也有一场持续的对过去的回顾,不只是对《古兰经》(因为它是一个有此圣书的文字宗教所涉及的),同样在阿拔斯王朝也有对希腊、印度和其他文献之翻译的回顾;因为在征服近东的过程中,伊斯兰世界已经占据了靠近地中海的土地,而在那里书面的希腊和波斯知识是当时人所关注的。随后在伊斯兰教之下,与强调宗教问题的时期相交替,产生了很多世俗知识主导的环境,在其中循着回溯亚里士多德和柏拉图的传统进行研究更容易。这些时期在文化繁荣、更新和人类活动扩展的意义上被描述为复兴。此类时期间或出现,比如10世纪的科尔多瓦。但这些时期是暂时的,且受制于宗教主导阶段的回归。只有随着世俗知识在与神学(或其他)信仰不同的大学、学校和学院里得以制度化之后,人类才在这些知识上取得了更加长久和稳步的积累。否则这个世界的知识就会被超自然导向的关于宇宙性质的观点带来的干扰所阻碍。这个部分世俗化的过程并没有随着大学的建立而立即发生,因为最初这些大学深受培养教士这类需求的影响。我现在所在的剑桥大学(及其圣约翰学院)早期的图书馆是很小的(特别是与中国和伊斯兰的图书馆相比),而且其馆藏图书大部分都是宗教书籍,而非世俗文学或一般知识。《贝奥武甫》和乔叟在这里是缺席的。

科尔多瓦

在印度教的印度,我们可以再次看到被不同的作者以文艺复兴来命名的文化活动高涨的时期。这种情况发生在孔雀王朝(前360—前185)和笈多王朝(320—540)时期,并且它们展现了并非源于回顾历史的文化繁荣。依据萨帕的说法,在朱罗王朝和莫卧尔王朝时期也是如此。当知识获取的过程更多的是保存既有的(神圣)著作,而不是新的原创信息的创造时,对吠陀文献的回顾就经常发生。这也是掌握在教会之中的亚伯拉罕宗教下许多学校的问题,因为它们设立的目的在于教人们阅读或理解圣经,学会旧的而不是新的知识。傅瑞和奥佐夫注意到18世纪法国乡村教育基本上是指向既有的宗教知识的重复。今天以色列的犹太宗教学校也是这样;因此,促进“现代化”的因素不只是学校的数量,同样也应包括这些学校所传授或积累的知识的本质和性质。在中世纪的欧洲,当代的伊斯兰和现今的犹太宗教学校,后者的比例并不高;在日程表上的不是创新,而是保守。

如果审视欧亚大陆上的其他主要社会,就像我们之前试图去做的那样,某种程度上会发现这些社会都回顾早先的著作,在中国是对儒家的作品,在印度是对吠陀作品,而在伊斯兰,回顾的不是希腊,就是《古兰经》中穆罕默德自己的言语。这种参考的对象是成书的经卷,通常是宗教性的,但在其中某些间断的时间,回顾的对象是更加世俗的知识。这种回顾的背景一般是经济的腾飞,总体上城镇居民和商人从中受益,但从长远来看,乡村参与其中也是不可避免的。并且这些活动可以导致不同形式的文化的繁荣,西方学者也经常用文艺复兴这个名字称呼这种繁荣。

像我们已经看到的那样,有时这种回顾是指向神圣(或半神圣)文献,比如在伊斯兰教的例子中。这个过程并无新文化活动的迸发,相反导致了停滞。这发生在中世纪的基督教,从较早时期开始主导印度文化并建立了一系列著名大学的佛教也基本上是这样。这些大学基本上是在教授佛经。在另一个相当不同的层面上,重生这个观念是佛教所固有的,但它与在轮回转世意义上的个人更新观念和形而上学意义上的表明了思想与图画之恢复的“复兴”联系在一起。一个个体在以完美的人的形象出现之前,会连续地经历不同的肉身,上述观念即与此相关。但我们在这里讨论的是文化而非个人的重生。在佛教中,存在一些对非宗教文献的阅读,并且数学和天文学虽然没有在大学,但在宫廷中发展起来,数学是为税收的实用目的,而后者则是为编制历法。在医学方面,概念化的水平和治疗的能力都得到了发展,因为医学是所有人都需要的知识,在某种程度上独立于任何一个特定的宗教。正如我已经指出的,在印度历史中存在一些阶段,其中像孔雀和笈多王朝等,以开明君主的宫廷为中心,这为科学和文化成就开辟了道路。在阿拔斯王朝哈里发马蒙(813—833年在位)统治下的巴格达也是如此,当时的成就是基于古典知识的复兴。在印度的例子中,并没有类似的回溯参考(尽管希腊人再次部分地参与了犍陀罗的活动),但的确存在一场突破式的进步。然而,随着后来印度人对穆斯林和英国政权的反对,确实出现了对早先印度社会的回顾和对他们独立统治传统的兴趣。在更晚近的时代,独立国家建立之后紧接着出现了知识、艺术,现在又有了经济活动的新生。这包括对吠陀文献的回顾,它并没有发挥多大实践性的指导作用,对印度人来说所起的主要是象征性的影响。

在中国对儒家著作的回顾则不是这样,特别是在唐代(618—907)末期和宋代(960—1279)。儒家,或新儒家,为政权运转的行为提供了指导性文献,也提供了非超自然的、与佛教相对立的世界观。在唐代早期,佛教曾对知识生活发挥着非常重要的作用,虽然在某种程度上它从未像欧洲的基督教会和近东的伊斯兰教那样阻碍世俗知识发展。宋代被人称为是文艺复兴的时期,而且它的确表现出了这样的特征。它不只为政治目的而回顾儒家时代——这些著作是科举考试系统的重要部分,同时艺术、科学与技术也在繁荣发展。后来回溯儒家延续着,但并没有以相同的方式再次出现一场宏大的进步。

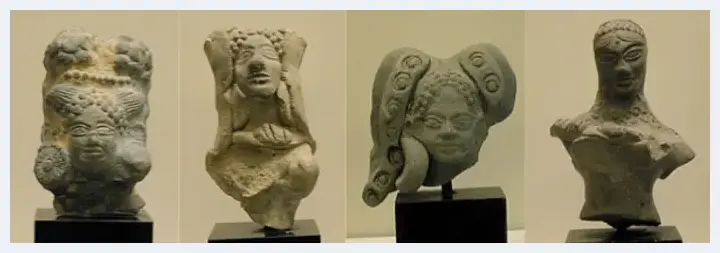

孔雀王朝的雕像

我并没有以试图解释所有这些回顾历史和跨越式发展的阶段作为开始;辨识“其他文化”中所有相关因素会是一项宏大的工作,因为其原因是复杂而繁多的。但无论如何,某些想法还是产生了。很明显,一个重要因素是财富的创造,它不只导致了交易,还带来了巨额的奢侈消费,而这影响了对科学和艺术的追求,更不用说生产和交易的增长。像丽萨·贾丁所强调的那样,在意大利文艺复兴和与东方贸易的开辟中,这一经济因素的意义十分重大。之后又有了统治者和他们宫廷的支持(包括教士的宫廷),比如,在孔雀和笈多王朝的印度,在欧洲的加洛林文艺复兴,以及在伊拉克阿拔斯王朝的“革命”中,这些地方同时都是贸易的中心。对这些财富和休闲的享受可能基本上限于社会的上层,对下层的影响几乎没有,白益王朝的文艺复兴看起来就是这样,甚至文艺复兴时期的欧洲也是,尽管盛会和演出的对象群体更加广泛。这也产生了政治维度上的影响。政权的变化自身可以引起突破发展,例如在法国和英国革命中。

因此我想要和复兴联系起来的有两个概括的方面,首先,让人有能力回顾过去的识字能力;第二,贸易和经济的繁荣,它们提供了回顾过去所需的闲暇时间。大部分我所提到的这些阶段中,存在着通讯手段的扩展,例如在书写、印刷、纸张或类似进步的最初发展。另外,还存在特定的自由度将知识人从固有的宗教议题中解脱出来,投入到——至少在某些领域——更灵活的世俗知识当中。并且,还存在一定程度的商业的成功,建立了与外在世界的联系,增加了足够的财富以维持追求艺术和科学活动所必需的“闲暇”。文艺复兴最初是富人的,但也会向下渗透。这些就是所有复兴背后共同的因素。

我之前把这样的“重生”与文字联系起来。但很显然,与书本不同,物体可以不借助书写的帮助而被后来的人所复制,比如陶瓷器、金属物品和建筑。一个人几乎可以发现罗马建筑的复兴(比如在罗马风格建筑中),它产生于罗马建筑物的持续存在。毫无疑问,这样的一场更新发生了,可能是刻意地采取了古董主义的形式。但这一过程在书写被发明之前,不太可能获得普遍的重要性。在任何情况下,它只会构成一个文化复兴之很小的部分,是汤因比所关注的那种部分的重生。

所有这类复兴中,最重要的特征之一是信息流动的增加,特别是文字书写方面。并不是所有回顾历史的案例中都存在这一情况,因为关于超自然内容的著作更多地发挥着保守的影响。但也存在着世俗知识的积累。对于所有的对历史的回顾而言,识字能力和书面文字的重要性的问题是最基本的。但同样重要的并不只是简单的书面文字的存在,还包括文字流通的程度,特别是当我们处在由少数人占据读写的能力到大多数人都拥有这种能力的更“民主”的社会这一过渡期时。信息流通的增加可能部分地依赖印刷,比如在意大利或孟加拉文艺复兴中,中国的唐宋时期也是如此,但这也随着所使用的材料而不同,例如,在1世纪的中国和8世纪的伊斯兰世界以及之后欧洲所发生的向纸张的转向。这种由植物或废料,而不是之前在欧洲所使用的昂贵的羊皮或纸莎草,所制成的更便宜的材料意味着书籍可以被提供给更广泛的人群。另一个重要的因素当然是书写的内容,特别是其所使用的语言。在许多并不讲阿拉伯语的地区,伊斯兰世界的识字率由于必须使用这种语言来书写而受到阻碍。中世纪时的欧洲也是如此,高等的读写能力关注的是对拉丁文而不是各种方言的学习。这种对另一种语言的偏好很显然与宗教联系在一起(比如伊斯兰教与阿拉伯语的联系),它要求将圣书或礼拜仪式所使用的语言置于特殊地位。这在欧洲造成的结果是直到文艺复兴早期,读写能力依然主要掌握在神职人员手中。在英格兰,13世纪之前,一小拨拥有读写能力的精英分散在大量的不识字的人口当中。人们日常使用的语言并非总付诸书面,而掌握读写技能涉及学习一种精英的、通常是已经死亡了的语言。在文字世界中,精英语言逐渐让位于方言,后者一直是普通会话所通用的,但对于人文主义者和许多文艺复兴学者来说,拉丁文依然是“博学之士”的语言(极少有女性掌握它)。甚至在今天,剑桥大学(直到1947年还不向女性颁发学位)在授予荣誉学位的推荐书和背诵学院祝祷词的时候依然使用拉丁文,不是作为口语,而是作为书面语使用。之前在拉丁文和方言之间存在着间隙,前者是书面语言,后者是口语,但现在这种情况基本上已经不复存在。古典阿拉伯文对于穆斯林,希伯来语对于多数犹太人(在获得重建的以色列国除外)也是如此;在更早的时期,对于“博学之士”,经文的或书面的语言优越于口语。文艺复兴改变了这一切;的确,书面语的方言化早在但丁用意大利文、乔叟用英文写作时(很久之前还有盎格鲁–撒克逊诗人)就已经开始了。但在中国,这个问题从未存在过,因为汉语文字不是表音的,可以用不变的形式表示任一种语言,包括正在变化中的;在书面语中则不存在类似的古典和方言之划分。

此处的论点是:读写能力的性质本身,用书写的方式保存不可见的会话,或者更确切地说,“变化了的会话”的发展,意味着总是可以有回顾,不论是发生在艺术领域——回顾荷马或莎士比亚;在科学领域,回顾亚里士多德或达尔文;或者是在宗教领域,回顾圣书。因为文字已经成了一种有形的物体。在科学方面,我们回顾过去的部分原因是为了在早先工作的基础上继续发展,但在艺术方面是为了赞美和表现已经取得的成就。在宗教情景中,文字被认为是神圣的,我们经常向前回顾甚至更长的历史时期,不是为了构建新的内容,而是为了保守,以及为日常生活寻求指引。但尽管这种回顾可能导致宗教改革,它本质上还是一个专注于恢复永恒的上帝之言的过程。当然,文字社会频繁地回顾过去,目的是为了按照事物的本相或者它们应有的样式来保存这些事物。这种保守主义在宗教领域中尤其典型,甚至例如西欧的宗教改革就牵涉回到《圣经》的真正宗教信仰;再一次地,宗教改革是一个历史上独特的事件,但在社会学的意义上则不是。犹太教、伊斯兰教和佛教也经历过这种回到经典文本的改革。

![北野:如何收藏中国当代艺术[图文] 北野:如何收藏中国当代艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m43toqog3f3.webp)

![贾平凹写书法鼓劲:我有使命不敢怠[图文] 贾平凹写书法鼓劲:我有使命不敢怠[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1iu4nfhkkdi.webp)

![除了金缕玉衣 汉代玉器还有什么[图文] 除了金缕玉衣 汉代玉器还有什么[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yw5xk3t2liz.webp)

![乡村美术馆 还在路上[图文] 乡村美术馆 还在路上[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q0hhl5d4ep5.webp)

![林曦明山水画精品欣赏[图文] 林曦明山水画精品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f3motpdh40o.webp)

![孟云飞读《论语》第一篇《学而》第二章[图文] 孟云飞读《论语》第一篇《学而》第二章[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2kvi55jh1ym.webp)

![纳山水灵性 荡天地气概[图文] 纳山水灵性 荡天地气概[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rmsr44k3ddm.webp)

![浅聊朝鲜刀剑的变迁[图文] 浅聊朝鲜刀剑的变迁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a5mxsxjkg5u.webp)

![从兵马俑看中国雕塑艺术[图文] 从兵马俑看中国雕塑艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/44pnru0otyh.webp)

![2023年度书画先锋人物——书画家李国臻[图文] 2023年度书画先锋人物——书画家李国臻[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xbe2d2zuv5i.webp)

![在《红梅喜鹊图》中品读文人画的铮铮傲骨[图文] 在《红梅喜鹊图》中品读文人画的铮铮傲骨[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gsuf3pjcusa.webp)

![翰墨经典 艺术大家——颜泉、颜旋作品欣赏[图文] 翰墨经典 艺术大家——颜泉、颜旋作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pw3mtdnwbge.webp)

![水墨艺术在当代的多元发展[图文] 水墨艺术在当代的多元发展[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pkhiyp0pu21.webp)

![中国艺术品市场的发展已经进入了一个瓶颈期吗[图文] 中国艺术品市场的发展已经进入了一个瓶颈期吗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rjfehtj305z.webp)

![我国第一枚生肖邮票“金猴”破版[图文] 我国第一枚生肖邮票“金猴”破版[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pjjygvpevxc.webp)

![一个自由艺术家 吉尔格楞[图文] 一个自由艺术家 吉尔格楞[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hivr1c0zecb.webp)

![荣宝斋上海拍品赏析:林风眠《双鹭》[图文] 荣宝斋上海拍品赏析:林风眠《双鹭》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iywmjiqziov.webp)

![齐鹏:生活与色彩的真相[图文] 齐鹏:生活与色彩的真相[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pk15syjszdp.webp)

![吴冠中《双燕》与孤独的文艺青年[图文] 吴冠中《双燕》与孤独的文艺青年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/palrhbdkqzl.webp)

![仙鹤是一品鸟古时常入画[图文] 仙鹤是一品鸟古时常入画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/afa0wbz0vcj.webp)

![陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文] 陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nxmokwpvj2l.webp)