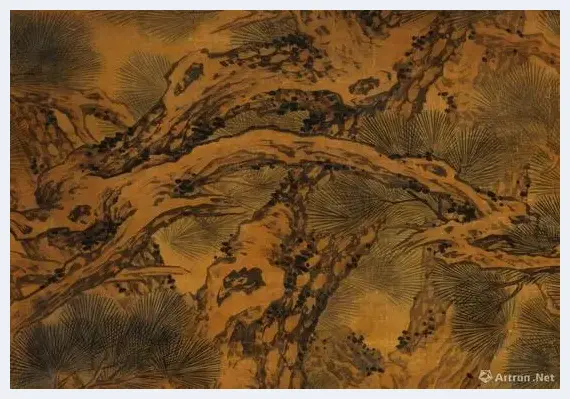

郎世宁、 金廷标 《火鸡图》 1759-1760年 设色绢本 194x217cm

郎世宁、 金廷标 《火鸡图》 1759-1760年 设色绢本 194x217cm

“这幅落款金廷标的《火鸡图》,实则是和郎世宁合作完成的。”在故宫博物院常年研究清代宫廷绘画的聂崇正对于这幅即将拍卖的无郎世宁落款的画作,如此认定。

当然这样的鉴定意见来自于聂崇正过眼无数的清代宫廷绘画,其中既有本土宫廷画家,亦有外来的西方画家,这种个体经验以及背后的知识储备是你我无法比拟的。

今天,我们先从一个“非专业研究者”的藏家视角去看这幅《火鸡图》的初步认定。

他就是《火鸡图》现藏家。

在保利拍卖副总经理李雪松的转述中,我们或许可以一听这个“异类”藏家看似幸运实则眼光很好的故事,从中得知他是如何认定这幅《火鸡图》。

画作左下角“臣金廷标恭画”

画作左下角“臣金廷标恭画”

“我们现在都知道的是1930年代之后,《火鸡图》再也没有出现过悄无声息了,直到2013年的时候,在美国距离纽约有一点距离的一个非常小的城市的一家拍卖行,突然就拍卖了这张画,并且是那场拍卖的封面拍品,但估计不是懂中国画的人经营的拍卖行,没有看到“臣金廷标恭画”这几个小字,可能也是因为在外国人的家里挂了很长时间,灰尘很多,所以当时上拍的时候是以“佚名”定的,当时这个藏家看到的时候是根据于敏中的题字来看的,画面看起来也挺漂亮,肯定是宫廷绘画,大概准备了几十万美元去买这件《火鸡图》,结果的拍卖结果是加佣金11万美元,按当时汇率折合人民币90万左右,这很出乎他的意料。”李雪松所讲述的这个故事中的主人公,就是以他常年在博物馆看展览的第一眼印象来判定的,虽然当时拍卖行甚至还把这张画定为19世纪。

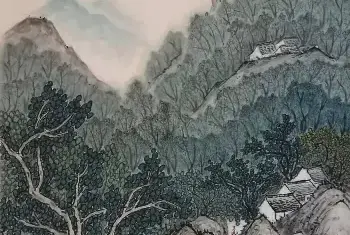

《火鸡图》中金廷标所作的山景局部

《火鸡图》中金廷标所作的山景局部

当然,不可能在2013年的时候只有他一个人见过这幅《火鸡图》。

国内有一个眼力还不错玩古画的人,可以说是久经沙场的老将也看到了,但是他“认为”这张画是假的,当时是一个刚入门的不太成熟的行家发给他照片,请他来判断的,但是这个刚入门的行家有着自己的小九九,怕别人看到全图之后就去买,所以干脆拍了几张不相干的局部给这个老将看,老将一眼就感觉像是宫廷绘画风格,就追问这张画的尺寸,但是新手撒谎说是高100公分,宽60公分,这里必须要清楚的是,老将认为这张宫廷风格的贴落画的尺寸肯定不对,不应该那么小,所以就“认定”这张画是不看真的。

(备注:中国古代书画从装裱形式来看,大致可以分为立轴、手卷、册页、扇面、镜片等,不同的装裱形式服务于不同的功用,在清宫传世的书画文物中,装裱方式与镜片接近,只是画心经过托裱,画面尺幅大小悬殊,可上贴于墙壁又可下落收藏,俗称”贴落“或”贴落画“)

也就是这样,成全了《火鸡图》的现藏家,当他把画运到家里之后,大概好好的拿放大镜看了一遍才发现底下有一个“金廷标”的落款,这是认定的第一步,确定真的是宫廷绘画。

之后经古代书画鉴定专家张子宁的基本认定之后,推荐给了聂崇正,才有了今天这“斩钉截铁”的认定。

那如果说现藏家是靠第一眼判定这是宫廷绘画,聂崇正和张子宁的鉴定依据是什么?

在开始抽丝剥茧的过程之前,先来看看这幅《火鸡图》的基本情况。

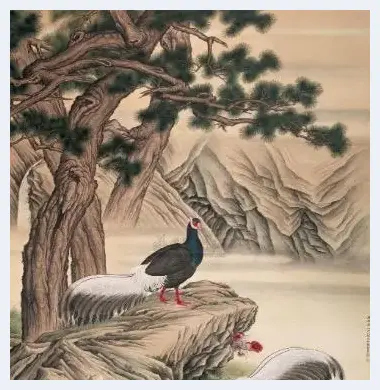

郎世宁、金廷标《火鸡图》中的锦鸡之一

郎世宁、金廷标《火鸡图》中的锦鸡之一

郎世宁、金廷标《火鸡图》中的锦鸡之二

郎世宁、金廷标《火鸡图》中的锦鸡之二

《火鸡图》为设色绢本,高194公分,宽217公分,尺幅巨大,原作看起来略微是一个正方形,画种正中是两个形态各异的火鸡,也称之为锦鸡,一只侧面呈现站立在一块突出的巨石上,一只是在画面的右下角,向左扭动着头部,两只火鸡被画在一片山石中,画面的正下方还有几株花卉和灵芝。

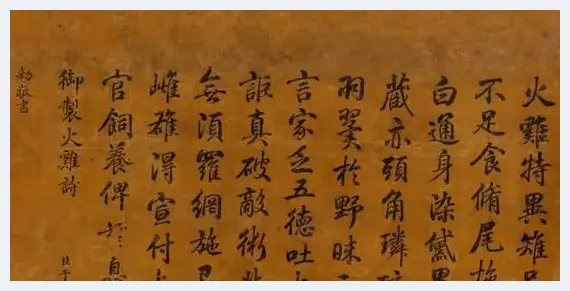

画面上一目了然的题跋是出自于敏中之手,于敏中是乾隆朝汉臣首揆执政最久的,担任四库全书正总裁。

《火鸡图》右上角于敏中的题诗

“火鸡特異雉,足观不足食。修尾拖绅白,通身染黛黒。昂藏亦头角,璘?亦羽翼。於野昧三嗅,言家乏五德。 吐火幻讵真,破敌术非直。无须罗网施,已见雌雄得。宣付上林官,饲养俾孳息。御製火鸡诗”。

臣于敏中奉勅 敬书。

钤印:臣敏中印、报国文章

在画面最不起眼的左下方,正是落款金廷标——臣金廷标恭画。

除此之外,还钤有一方“廷标”白文印。

这就是今天我们看到《火鸡图》原作中的所有信息,画面中没有任何有关于郎世宁的款或是印,也没有署年款。

“我第一眼看到这幅画的时候,是根据我平常接触到的清朝宫廷绘画的一些经验,感觉这幅画很重要,所以我首先去查阅了清内务府造办处的档案,其中就提到了这幅画,同时提到的还有郎世宁。”聂崇正说到。

搞笑的是,因为内务府造办处的档案多是一些文化水平比较低的太监负责记录的,所以前后出现了“霍鸡”“和鸡”的字样,但是可以肯定的是乾隆帝曾经有六道圣旨中提到了郎世宁和《火鸡图》。

聂崇正著有《郎世宁的绘画艺术》一书

聂崇正著有《郎世宁的绘画艺术》一书

以下是来自于聂崇正的相关研究文章:

乾隆二十四年:九月二十五日传旨:着郎世宁画《和鸡》大画一幅。钦此。

乾隆二十四年:十月二十日接得库掌德魁押贴一件,内开本月九日太监胡世杰传旨:画舫斋着郎世宁照《霍鸡》白绢画《青羊》一幅,补景着方琮画。钦此。

乾隆二十五年:六月初三日接得员外郎安泰、金辉押贴一件,内开五月二十五日太监胡世杰传旨:郎世宁画得《霍鸡》、《青羊》大画二张,着金廷标用白绢照尺寸画二张钦此。

乾隆二十五年:十月二十三日胡世杰交《万国来朝》画一张,郎世宁画《青羊》、《霍鸡》画二张,传旨:着交如意馆各托纸一层,其《青羊》、《霍鸡》画裱挂轴。钦此。

乾隆二十五年:十一月二十日郎中白世秀、员外郎金辉来说太监胡世秀传旨:将郎世宁所画《青羊》、《霍鸡》,着造办处急(即)刻取来在画舫斋原处贴去。钦此。

乾隆二十五年:十一月二十二日接得员外郎安泰押贴一件,内开本月二十日太监胡世杰传旨:郎世宁所画《青羊》、《霍鸡》先取来,在画舫斋原处贴,俟金廷标《青羊》、《霍鸡》画得时,将郎世宁所画《青羊》、《霍鸡》换下裱挂轴。钦此。

其中处处提到“郎世宁画《火鸡》”,需要注意的是应该只是画两只锦鸡,就像是照相写实一样,可能没有现在看到的山石和花卉等,画完之后挂在画舫斋。

在乾隆的旨意中,要求金廷标用白绢按照郎世宁《火鸡图》来画,等画完之后,把郎世宁先画的《火鸡图》画裱挂轴,等到金廷标在白绢上完成另外一幅《火鸡图》之后,托纸,再换下郎世宁先前奉旨画的那幅《火鸡图》。

也就是说,《火鸡图》应该是一式两份,其中我们今天看到的是金廷标后画的那张,而乾隆皇帝明确让郎世宁先画的那张目前应该是下落不明。

问题就来了,为什么后来的这张《火鸡图》只有金廷标一人的落款?

对此,聂崇正也有自己的研究,他认为这在清宫绘画中并不是个案,这是和乾隆皇帝的旨意有关,画完之后皇帝会有旨意让某某落款,即便是合作,那这种情况下,其他人就不会再有落款了。

其实这段之后也有疑问就在于,为什么肯定此幅《火鸡图》就是内务府造办处中记录的那件《火鸡图》?

其实说到这个问题,在古代书画鉴定乃至近现代书画鉴定中都有出现,常常说某件作品的出版和著录情况,但是如何去肯定这两者是一回事儿?

《火鸡图》在1930年代时期的出版物资料

《火鸡图》在1930年代时期的出版物资料

《火鸡图》在1930年代的收藏家郭葆昌

《火鸡图》在1930年代的收藏家郭葆昌

也正如开文所言,书画鉴定第一眼是靠鉴定者的丰富经验,先天带有主观成分,其次是文献著录,利用前人的记载或者是研究成果,进行比较研究,细究起来,作品的纸张材质、收藏玺印、题跋款识、著录等。

当下按照著录中的古代书画而出现的伪作,最低级的当属是印刷品,但凡有经验的行家都会避免这个坑;第二种是新仿,当代人画之后再做旧,但也是最容易露出马脚,尤其是在细节部分的处理上,就像是启功见到别人仿自己作品写的字后一笑后说到,他写的比较好。

第三种就是老仿,尤其是民国老仿的一些古代书画,手头功夫不差,同时差不多也是历经百年的时间,所谓的老气和气韵也还在,这就需要行家和藏家们擦亮眼睛潜心研究了。

回到这幅《火鸡图》中,其实也有“后人仿作”出现,但是这个“后人仿作”是可以作为证明真迹的作证而存在的。

郎世宁《乾隆皇帝大阅图》轴(北京故宫博物院藏)

郎世宁《乾隆皇帝大阅图》轴(北京故宫博物院藏)

其实说到乾隆皇帝的审美还真的是一个讨论的热点,当下最热的综艺节目《国家宝藏》中青年演员王凯现场演绎的乾隆皇帝下令唐英烧造“各种釉彩大瓶”的情景,其中还特别提到了乾隆皇帝的“农家乐审美观”,虽为当下调侃乾隆的一个玩笑,但是这种下令中西画家合璧创作作品的画风还真的是令人不解,比如这幅金廷标和郎世宁合作的《火鸡图》就是典型的混搭风格。

也正是这种混搭风,尤其是郎世宁独特的西洋画法,使得鉴定专家能够一眼看出这不仅仅是金廷标一人所作,这背后抽丝剥茧的鉴定过程,更是一门学问,再借助于出版和著录,才最终有了结论,不然怕是要被烂在肚子里了。

马晋临摹的《火鸡图》(锦鸡)不再是学金廷标的典型手法,而是学郎世宁

马晋临摹的《火鸡图》(锦鸡)不再是学金廷标的典型手法,而是学郎世宁

“这幅《火鸡图》最早可知的收藏家是乱世收藏大家郭葆昌,他曾任袁世凯的“陶务总监督”一职。《火鸡图》最早的出版是在1929年上海有正书局刊行的《中国名画集》中;第二次是在1931年《湖社月刊》中,都是按照金廷标的作品来定义的,当时中国画学研究会的创始人之一金城从郭葆昌那里把这张《火鸡图》借来给湖社的学生们去临摹,其中比较有机缘的是,马晋在当时是以擅长模仿郎世宁而闻名天下,见到这幅画,马晋就把这张画临下来了,十分巧合的是,在2005年北京保利首拍的时候,这张马晋临摹的《火鸡图》(《锦鸡》 )是以319万元成交了,从马晋这张临摹的作品中,可以很明显的看到其中的树木,马晋已经不是学金廷标的典型手法,而是用郎世宁的手法去表现。”

李雪松认为,早在1930年代马晋见到这幅《火鸡图》的时候,马晋就认定了这是郎世宁和金廷标合作的作品。

当然,也可以从技术的手段去比对,虽然另外一张明确为郎世宁所画的《火鸡图》下落不明,使得当下的落款金廷标的《火鸡图》成为孤本,但是以也可以和郎世宁其他存世的近似禽类的画作进行绘画技术的比对。

台北故宫博物院藏的郎世宁《花荫双鹤图》

台北故宫博物院藏的郎世宁《花荫双鹤图》

故宫博物院藏的郎世宁《锦春图》

故宫博物院藏的郎世宁《锦春图》

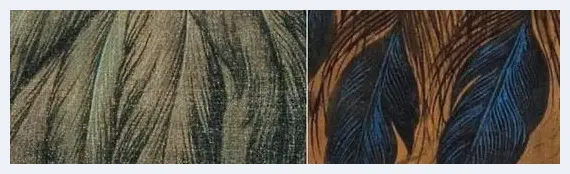

左为《火鸡图》右为《花荫双鹤图》

左为《火鸡图》右为《花荫双鹤图》

左为《火鸡图》右为《锦春图》

左为《火鸡图》右为《锦春图》

左为《火鸡图》右为《花荫双鹤图》

左为《火鸡图》右为《花荫双鹤图》

“比如说在《火鸡图》中锦鸡尾部羽毛是特异的,同时我们也发现在台北故宫博物院藏的郎世宁《花荫双鹤图》中鹤尾部的羽毛形状几乎是一模一样的;同样的这两幅作品中,对于羽毛的线条处理也是完全吻合的;另外从用色的比对上,我们也发现故宫博物院藏的郎世宁《锦春图》的复杂蓝色,是用多种颜色调配出来的,这和《火鸡图》中锦鸡脖子下方的颜色也是一致的。”李雪松解释到,在对于这件《火鸡图》的鉴定中他们也使用了技术比对的手段进行辅助。

这样问题就迎刃而解,首先《火鸡图》是在乾隆二十五年(1760年10月)完成,这在清内务府造办处有着详细的记载过程。

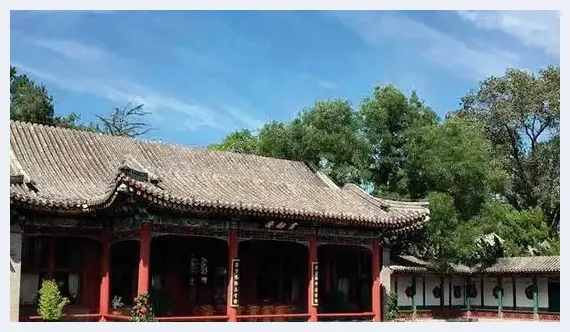

圆明园画舫斋

圆明园画舫斋

后一直悬挂于圆明园的画舫斋,直到八国联军占据京城,聂崇正说到画舫斋是德国军队的管辖处,极有可能这《火鸡图》是被德国人抢走,后来也有可能是从德国人那里流向民间和市场中。

其中的故事已经无从知晓,但是170年后,马晋在见到这幅《火鸡图》后,按照郎世宁的绘画手法临摹了一张《锦鸡图》,也是今天我们考证《火鸡图》是否是郎世宁创作的“著录之一”。

![艺术家让作品漂浮在地球上空 引思考:宇宙属于谁[图文] 艺术家让作品漂浮在地球上空 引思考:宇宙属于谁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/43y2n1pmqm2.webp)

![刚健秀挺 神韵雅逸——品读著名书法家朱非老师楷书艺术[图文] 刚健秀挺 神韵雅逸——品读著名书法家朱非老师楷书艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1f1mri4woa2.webp)

![黄宾虹:论中国艺术之将来[图文] 黄宾虹:论中国艺术之将来[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mzfphsenqpe.webp)

![无为和有为——张国樟美育专栏[图文] 无为和有为——张国樟美育专栏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hgv5ujk1xgt.webp)

![资本大运动下的十年拍卖市场[图文] 资本大运动下的十年拍卖市场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/avkizwqvl5m.webp)

![草里藏珍珠,海中无朝露——聂沁丹评唐宁[图文] 草里藏珍珠,海中无朝露——聂沁丹评唐宁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ax0sedg5nsg.webp)

![2020年特别推荐艺术先锋人物:冯琦[图文] 2020年特别推荐艺术先锋人物:冯琦[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mvfdmfxc05x.webp)

![疫情后再“读”美术馆[图文] 疫情后再“读”美术馆[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r0faviifkt4.webp)

![九月花神 意在菊:王默菊花小品欣赏[图文] 九月花神 意在菊:王默菊花小品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/daetp3srvwg.webp)

![元青花瓷创作与文艺息息相关[图文] 元青花瓷创作与文艺息息相关[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xytz3opf0o5.webp)

![70周年纪念钞暴涨100% 专家:理性对待市场升温[图文] 70周年纪念钞暴涨100% 专家:理性对待市场升温[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4i3raqj3b0p.webp)

![博物馆该不该用艺术品的替身[图文] 博物馆该不该用艺术品的替身[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cuwkg2kxdwa.webp)

![美神宫主薛林兴倾情央视美女主播[图文] 美神宫主薛林兴倾情央视美女主播[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q2jxhqoeeec.webp)

![夜场拍卖:艺术品市场的反转者[图文] 夜场拍卖:艺术品市场的反转者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qsqtz5nmgvp.webp)

![心游在生活的沃土上:骆晓萌的人物画[图文] 心游在生活的沃土上:骆晓萌的人物画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1g1iw4ob31m.webp)

![亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文] 亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/usclrrfxcpd.webp)

![如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文] 如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/404yciipfmm.webp)

![在森美术馆读盐田千春[图文] 在森美术馆读盐田千春[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/meyxlprg5hl.webp)

![冯 远 “国博百年·中国雕塑百年作品展”述评[图文] 冯 远 “国博百年·中国雕塑百年作品展”述评[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r0snlujumjv.webp)

![达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文] 达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c3g1qlfyd2n.webp)

![丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文] 丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5r23mjylez2.webp)