郭海平一直在探讨精神病人与艺术的关系。他对精神病人的世界充满好奇,对他们创造的艺术赞叹不已。他确信,他们是真正的艺术家。为此,他努力地创造条件让病人画画。他深入到精神病院,同病人相处,同他们一起创作,让他们的作品展出,说话,受到注目。这是他这十来年的主要工作——在某种意义上,这甚至也是他的创作,他的作品,一件持续的值得他倾注全力的作品,一件被他称着是“互助”的艺术项目。为此,他毫不犹豫地放弃一切。我相信,他的工作,他的生活,他的作品(连同他自己的创作)已经溶于一炉,不能分开。

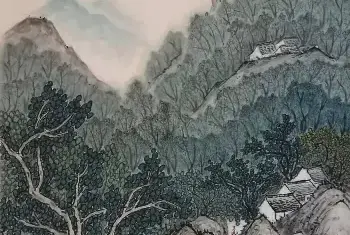

郭海平-欲望手指6号-布上油画颜料-2000

郭海平-欲望手指6号-布上油画颜料-2000

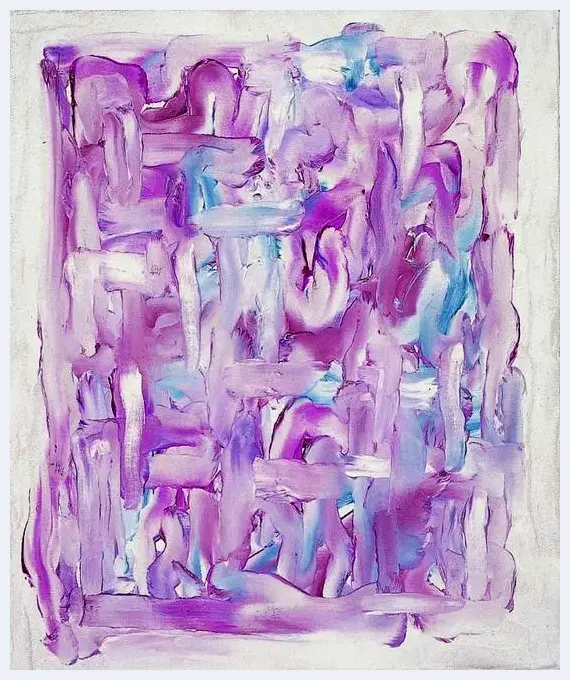

我们先看他自己的作品。他的“欲望手指”是用手指来绘画,手指在画布上游动和挤压,反复、穿插、重叠、纠缠,仿佛总是在寻觅,在探索,这是一股骚动的犹豫,它是有关心理的绘画。在此,手不是一种单纯的运动,而是心理的运动。手在这里不是一种手艺——对许多人而言,绘画就是手艺,手可以创造出各种美妙的图像。但是,郭海平的手,完全不是手艺,手不是创造性和制作性的,不是技巧,不是中介,不是工具。手直接是一种心理的轨迹,而不是心的反应和再现,相反,手就是内心,手就是激情本身,它是一种强烈的精神运动,一种难以平静难以停顿的心理活动。

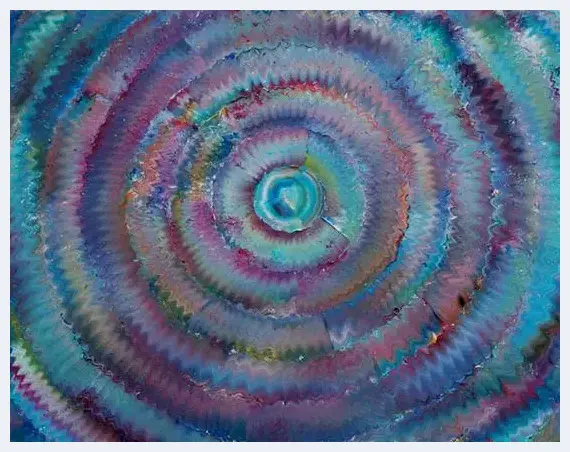

郭海平对画笔,对各种手和画布之间的中介感到厌烦,它嫌它们太慢了,太拖沓了,太多梗阻了,他渴望单纯之手的直接运动——在这点上,郭海平的绘画同超现实主义有相近之处。但是,超现实主义虽然是无意识在运动,但是,这种无意识是中性的,是完全自动的,是剔除精神生活的,它是自发的,也正是这种自发决定了它的自由,它的无序,它对形状和规则的拒绝。超现实主义将梦和自由结合在一起,它是对混乱梦境的模仿。但是,郭海平的自动绘画,恰好不是自由的,它来自无意识,来自精神,但是,这些精神有其内容,有其形状,有其可见性——而超现实正是要消除可见性和规则,它强调的是完全的偶然。而郭海平的作品则是对某种状态的展示——它来自无意识,但这种无意识并非像超现实主义那样自由的肆意流动,相反,郭海平的手指像蛇一般的游离和躲闪,他在不断的重复,强制性的重复,是不能控制的重复,甚至是有规律的重复——这些绘画作品,线条总是有规律可循,每条线似乎毫无章法,但是,作为一个整体,每条线似乎存在着共鸣,它们在一个画布上一起游动,一起旋转,一起对话,重复的对话。这是线的舞蹈,充满忧伤的舞蹈。它的忧郁的征兆。郭海平另外的作品《旋》也是圆圈的重复。一圈一圈由小到大的有规律的重复,仿佛一个无限的洞穴,在旋转的过程中,不断地改变色彩,让人眩晕,让人有一种巨大的不安感,令人恐惧。如果说,“欲望手指”是关于忧郁的绘画,“旋”则是关于恐惧的绘画。绘画通过有规律的重复,差异性的重复,强制性的重复,画出了忧郁和恐惧的形状——它们是以可见性的形式出现的。

郭海平-旋26号-布上油画-2009

郭海平-旋26号-布上油画-2009

这是关于心理的绘画。它有强度,而重复则强化了心理的强度。绘画是郭海平展示自己的方式(当然还有其他自由艺术的表现形式)。郭海平将自己看做是病人。实际上,他也将所有的人看做是病人。相对于精神病人而言,我们这些所谓的正常人不过是另外一种形式的病人。正如自己的作品可以被视作是自己的内心的表现一样,郭海平对精神病人的作品的兴趣,就是试图通过这些作品了解精神病人本身。郭海平始终不断地思考艺术和疾病到底有什么样的联系。他对医学干预疾病的方式,总是持有保留的意见。医学也许从来不会真正理解精神病人,要理解他们,艺术或许是更恰当的方式。精神病人的感知方式是否有特殊之处,是否有一种精神病人特有的艺术风格,是否有一种精神分裂的艺术形式?他在他的书中对此有大量的精彩分析。艺术一旦脱离了理性的范畴,或许会是一片全新的人们尚未完全知晓的空间。同样,一旦从艺术进入精神病人的世界,这个世界同样会成为医生从未真正进入的地带。

正是对这些问题的强烈好奇心,郭海平将自己放置在精神病院中。一方面,他试图去了解精神病人的生活,去参与和了解他们的绘画,另一方面,他也把这作为自己的一种生活方式,他喜欢这里的生活。他不是医生,但是,他在这里工作。精神病院里面要么是医生,要么是病人,但是,郭海平将自己置放在这个空间中来,他既不是医生,也不是病人。但是,他像医生一样帮助病人,了解病人,接触病人,他甚至试图通过艺术去治愈病人。在这方面,他起着医生的功能。但是,另一方面,他喜欢这里的病人,他愿意像他们一样工作,甚至在某种意义上,他赞美他们,他说他跟他们在一起,他感到平静,感到远离了世俗的喧嚣,病人给了他慰藉,让他有一种“自在”感。

郭海平同所有的人不一样,他赋予了病人的存在感以强烈的肯定形式。他认为,精神病人回到了自己的内心,保持了精神的独立和自由,精神病人甚至是人类的远古的自然状态。这甚至不同于福柯的看法,福柯是让精神病人说出自己沉睡的真理,让人们确定疾病的知识是如何形成的,而郭海平在某种意义上对这种疾病本身持肯定态度。病人的作品尤其吸引他——是的,许多病人的作品极其动人,令人难以置信,它们足以表明,理性并非艺术创造的全部源泉,非理性或许同样重要——这在无数的艺术实验中得到了体现。但是,这是否需要艺术家发疯才能获得如此的灵感?是否只有疯癫附体才能有如此伟大的杰作?是否只有在疯癫的状态下人们才能有伟大的创造?这是尼采和福柯都感兴趣的问题,只不过尼采把这种状态引向了酒神,而不是疯癫,尼采强调醉和艺术的亲缘关系。福柯也提到了这类问题,但是,他认为,一旦疯癫,艺术就中断了。有作品的地方,就没有疯癫。他相信,“在疯狂和作品之间,并没有协调、更为持续的交流,亦无语言上的沟通;它们之间的对抗,比起往昔,只有更加险恶;它们之间的争论,现在已变得毫不留情;这是一场生死游戏。”但是,正是艺术家的疯癫,才使得他之前的作品变成了一场质疑:对世界的质疑,让世界为它负责,为疯癫者负责,为艺术负责。艺术,正是借助艺术家的疯癫,让世界自觉有罪。而郭海平的关注点是从另一个角度出发的。他似乎相信,只有疯癫才能创造艺术。而只有艺术才能安顿疯癫。艺术和疯癫之间存在着亲缘关系,艺术是疯癫托付之所在。疯癫者需要被保护,他们是人类的返祖和源头。而艺术是这种保护的最恰当方式。也就是说,艺术才是精神病人最恰当的语言,精神病人应该置身于艺术的庇护之下,他们需要以艺术的方式讲话,需要以艺术的方式存在。如果说,福柯认为,疯癫的开端,正是艺术的终结。郭海平则相信,疯癫的开端,才是艺术的开端。对福柯而言,疯癫让艺术的意义重生,对郭海平而言,艺术让疯癫的意义重生。

![王南溟:也谈莫言莫乱写书法[图文] 王南溟:也谈莫言莫乱写书法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/54czjltjocy.webp)

![贝聿铭:我认为最好的公共项目就是博物馆[图文] 贝聿铭:我认为最好的公共项目就是博物馆[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nk0se5ini1w.webp)

![翰墨丹青:画家刘奇伟教授的艺术赏析[图文] 翰墨丹青:画家刘奇伟教授的艺术赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gpl4sle1rv0.webp)

![中国未来收藏体系会发生怎样变化[图文] 中国未来收藏体系会发生怎样变化[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/i1d4zprbfpu.webp)

![著名画家魏占峰艺术之路[图文] 著名画家魏占峰艺术之路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/w0gbk0rd5af.webp)

![关于唐代“昭陵六骏”浮雕[图文] 关于唐代“昭陵六骏”浮雕[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kvijxlmjnme.webp)

![书画同人丨尹一鸿戏剧画作品赏析:画人画骨中国魂[图文] 书画同人丨尹一鸿戏剧画作品赏析:画人画骨中国魂[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3uwwfik533q.webp)

![林若熹:艺术家需要理性与感性共融[图文] 林若熹:艺术家需要理性与感性共融[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/p3fnpv32nnd.webp)

![宋画山水小品中的梁楷风貌[图文] 宋画山水小品中的梁楷风貌[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kmtwkpxvhk4.webp)

![明代《清明上河图》的价格是如何确定的[图文] 明代《清明上河图》的价格是如何确定的[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1254m5oauzr.webp)

![迈克尔·莱杰:论波洛克的绘画[图文] 迈克尔·莱杰:论波洛克的绘画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0y5drrrfjpl.webp)

![新媒体艺术探索传统收藏之路[图文] 新媒体艺术探索传统收藏之路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5xjkyjli5xk.webp)

![洪磊:我看阎洲照片中的梦境与不安[图文] 洪磊:我看阎洲照片中的梦境与不安[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yskrycya1tt.webp)

![天地玄黄,金墨无界——吴林文在古今中西之间构建永恒[图文] 天地玄黄,金墨无界——吴林文在古今中西之间构建永恒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y2ke5f3uag5.webp)

![中国美术馆大展展示主流审美品味和价值观念[图文] 中国美术馆大展展示主流审美品味和价值观念[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2yozo4nnos2.webp)

![吴冠中《双燕》与孤独的文艺青年[图文] 吴冠中《双燕》与孤独的文艺青年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/palrhbdkqzl.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvuzx5jpyxq.webp)

![重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文] 重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eroioj5u0f0.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:程十发《迎春图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:程十发《迎春图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1wgwed0cp01.webp)

![海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文] 海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cpaafkvdmfg.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)