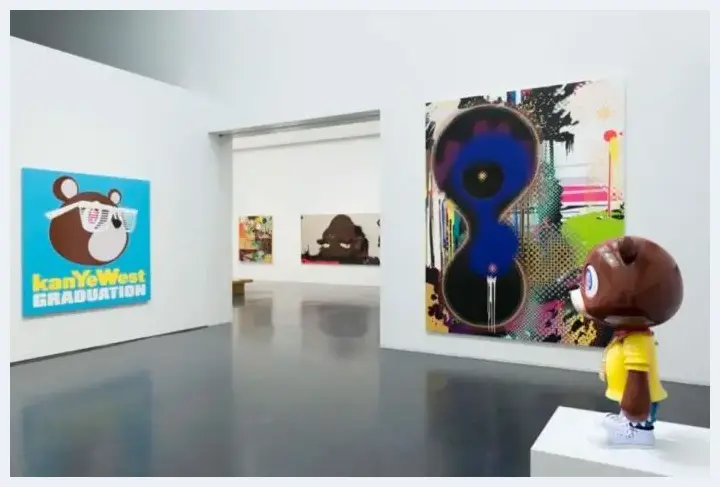

Installation view of "Takashi

Murakami: The Octopus Eats its

Own Leg"at MCA Chicago, 2017.

© MCA Chicago.

Photo byNathan Keay.

Courtesy ofthe Museum of

ContemporaryArt Chicago.

在新冠肺炎疫情之前,商业化的限量艺术品——“collectible editions”,或曰衍生品——曾是艺术市场上的一股重要力量。KAWS、奈良美智等艺术家的限量版作品,标价通常在几百元到上千美元不等,而出现在艺博会或拍卖行的独版的画作或雕塑,则价格达到6位数或7位数(美元)。在隔离措施之下,艺术界的活动几乎被完全转移到线上,疫情将全球经济拉入衰退——藏家对更高端的艺术品持币观望,但这对于衍生品而言影响较小。一夜之间,那些长期以来两条腿走路——既制作面向高端市场的艺术作品、同时也注重限量衍生品的艺术家们,在突如其来的向下拐点中,显得更加从容。

在这些艺术家中,有的会因商业成功而受到批评质疑,另一些则更加被广泛的群体接受:从艺术藏家中的中流砥柱,到手捧《Hypebeast》作为文化圣经的年轻藏家。后一类艺术家中,以收藏级衍生品而知名的包括 KAWS、奈良美智、Banksy、村上隆、Mr. 以及丹尼尔·阿尔轩(Daniel Arsham)等。由于这类艺术家的存在,他们的作品同时受到衍生品收藏和高端艺术两个市场的欢迎,因此二者的界限也不是泾渭分明的。

KAWS,Companion

(Karimoku),2011.

Courtesy of Phillips.

Banksy,Everytime I Make Love

toYou I Think of Someone Else,

2002. Courtesy of Phillips.

香港富艺斯助理专家兼日间拍卖主管苏琬婷(Danielle So)表示,在正常情况下,KAWS 或村上隆等艺术家的限量版作品和更高价格的唯一性作品往往是两个平行市场,限量衍生品往往可以衡量艺术家公众接受度。

拍卖数额似乎反应了这一情况。去年四月,一件 KAWS 的绘画在香港苏富比以1470万美元的价格成交,打破 KAWS 个人拍卖纪录,并一定程度上预示了市场将迎来新一代的主导力量。尽管 KAWS 的限量衍生品并没有这么惊人的售价,但随后的富艺斯拍卖结果表明,几乎所有近期上拍的 KAWS 限量作品都超过了原有的高估价。这表明,即便独版和量产版的作品会出现在不同的拍卖专场,但有关 KAWS 艺术的一切,都显现出商业价值。

KAWS,The KAWS Album, 2005.

Courtesy of Sotheby's.

虽说量产作品和独版作品是两个相互换档的市场,但泛泛说来,更复杂的问题在于,两类作品的潜在买家间是否存在重叠。对于更传统的、专注于纯艺术的藏家而言,他们对量产作品的兴趣可能是出于对某位艺术家的格外偏爱——譬如一位收藏了大量村上隆绘画作品的买家或许也会购买村上隆的小件雕塑,但不会购买其他艺术家的这类作品。

收藏级限量衍生品的买家多数来自于新生代阶层。这一阶层更年轻化,玩转各种科技,是一个“颇为小众,但相当专注”的艺术受众群体;相比于传统的艺术观众,他们有完全不同的收藏方法论。

Yoshitomo Nara,The Little

Pilgrims (Night Walking), 1999.

Courtesy of Phillips.

苏琬婷指出:“他们一部分的兴趣在于限量作品的尺寸,集齐完整的系列,以及几小时内就售罄的季度发售作品。”她指的主要是受到密切关注的新手办、限量版雕塑和版画。苏琬婷将这种收藏热情归因于诸多艺术家们所打造的个人品牌,这种品牌效果通过高辨识度的人物形象以及卡通化、涂鸦化的审美而建立起来。

芝加哥现代美术馆(MCA)首席策展人 Michael Darling 也表达了类似看法。在2017年 MCA 举办的村上隆回顾展上,大量访客涌入购买展览相关的限量作品,Darling 认为这与粉丝文化非常相似,但也超越了粉丝文化。

Installation view of "Takashi

Murakami: The Octopus Eats its

Own Leg"at MCA Chicago, 2017.

© MCA Chicago.

Photo byNathan Keay.

Courtesy ofthe Museum of

ContemporaryArt Chicago.

“许多的艺术品不说价值百万,也要好几十万美元。”——Darling 指的是这类艺术家们独版作品。“如果这些作品没有被挂在美术馆墙上,那么就只有千分之一的人有机会拥有这些作品、生活在这些作品中。因此,限量衍生品的意义在于使艺术品民主化,能让更多的人去亲近欣赏村上隆,或在生活中拥有村上隆的作品。”

贝浩登画廊合伙人兼执行策展人佩吉·勒伯夫(Peggy Leboeuf)表示,正是出于民主化的理念,几乎所有贝浩登签约艺术家的限量签名版画等商品,都会在画廊商店中销售。在 KAWS、村上隆、阿尔轩等艺术家的生涯推广中,贝浩登扮演了众所周知的角色。

Installation view of "Takashi

Murakami: The Octopus Eats its

Own Leg"at MCA Chicago, 2017.

© MCA Chicago.

Photo byNathan Keay.

Courtesy ofthe Museum of

ContemporaryArt Chicago.

“随着艺术家的名气越来越大,衍生品的作用也就越来越重要,它能保证艺术家的工作是面向所有人开放的。”勒伯夫说道,“通过这种方式,丹尼尔·阿尔轩或村上隆等艺术家能够拥有更广泛的受众,同时艺术家们的工作也获得更高的赞誉、其原创作品变得更有名气。”

在衍生品市场上,这种可获得性或许是最有冲击力的一个方面——对于量产作品的兴趣可以成为一个起始台阶,通往更广阔的艺术收藏世界。尽管衍生品或许无法直接强烈影响到该艺术家唯一性作品在画廊或拍卖会的定价,但是,衍生品的买家总有“毕业”的一天,到那时他便会购买更高价格的绘画和雕塑作品。

Tseng Kwong Chi,Haring Pop

Shop Window New York,1986,

Eric Firestone Gallery.

Keith Haring,Pop Shop

Poster (NYC),ca. 1986,

Artificial Gallery.

打通市场的上下两极——一端是新兴的青年买家,追求可负担得起的衍生收藏品,另一端是功成名就、年龄较大的买家,他们购买可彰显身价的作品——艺术家们得以打破门类和代际限制,确保自己的艺术创作获得可维持的收益。就在不久前,阿尔轩为优衣库上线了一系列的宝可梦 T 恤。而在另一头,阿尔轩也见证了他在2018年制作的一件超级玛丽雕塑(石膏材质,荧光粉)以超过最高估计的价格——4万英镑在苏富比线上拍卖会上成交。

这成为阿尔轩个人拍卖史上第三高的数字,但距离他在二级市场上的前两个记录还差得远。这两个记录都产生于去年11月:致敬安迪·沃霍尔的《Eroded Brillo Box》15万美元的价格在苏富比纽约日拍会上成交,这一数字为原最高估价的两倍;另一件作品是“蚀化”了的《Vogue》杂志,在以230万港元的价格在香港富艺斯成交,为原最高估价的9倍。对于尚无法承担这种开销的初阶玩家来说,也可以购买优衣库的“水晶皮卡丘”(Crystal Pikachu)T 恤衫,只要14.90美元,或在贝浩登商店购买 Field Observation Kit 限量版文具,售价85英镑。

Daniel Arsham,

QuartzErodedVogue

Magazine101,2019.

Courtesy ofPhillips.

Short-sleeve graphic t-shirt

fromtheDaniel Arsham x

PokémonUTCollection at UNIQLO.

©2020Pokémon. TM, ®Nintendo. ©

DanielArsham Courtesy of Nanzuka.

“已经2020年了!”勒伯夫表示,“通常来讲,有收藏传统的家庭中,年轻成员偏好集齐限量系列,这会让他们围绕艺术家与父母产生新的讨论。这是在家庭代际间延续艺术热情的好方法。”

Daniel Arsham, installationview of

"Paris, 3020" atPerrotin, Paris, 2020.

Photo by Claire

Dorn.Courtesyof

theartist and Perrotin.

“衍生品价格友好,可以成为进入新门类的入场券。”苏琬婷这样评价量产作品的市场,“我们可以看到衍生品的购买者将发展为成熟的藏家,购买更高价格的作品,因为他们对拍卖有了更多的经验。”

从这个角度来讲,制作量产作品也算一种投资——它吸引新的受众,对他们进行有关艺术市场内部运行规则的教育,并最终培养起他们对更大光谱的艺术和艺术家的鉴赏能力。

![艺术品的定价[图文] 艺术品的定价[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d5uvwg0gyag.webp)

![画坛新面孔•乐颜[图文] 画坛新面孔•乐颜[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/p4meqgjxayn.webp)

![岭南国画百家之区广安作品赏[图文] 岭南国画百家之区广安作品赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/av0qdrkenqd.webp)

![莱斯名家推崇 —— 画家张正忠[图文] 莱斯名家推崇 —— 画家张正忠[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gzt1duhloiv.webp)

![艺术家们的商业价值 该从何谈起?[图文] 艺术家们的商业价值 该从何谈起?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uwupi5ftr4t.webp)

![迈克尔·莱杰:论波洛克的绘画[图文] 迈克尔·莱杰:论波洛克的绘画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0y5drrrfjpl.webp)

![古玩商不与外行人交易的门道[图文] 古玩商不与外行人交易的门道[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y4ofpyy4jvo.webp)

![张逸天:恣意纵横最从容[图文] 张逸天:恣意纵横最从容[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/drkoo1oo1ji.webp)

![浅谈中国古代时辰香计时器具[图文] 浅谈中国古代时辰香计时器具[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pgvkurpnlkg.webp)

![揭秘古玩城乱象:90元斗彩杯如何造假变宝[图文] 揭秘古玩城乱象:90元斗彩杯如何造假变宝[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nl4na1k0s2r.webp)

![广州美术走到了更应关注现实的路口[图文] 广州美术走到了更应关注现实的路口[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5so5j1oo5jg.webp)

![中国影像市场蕴藏巨大发展潜力[图文] 中国影像市场蕴藏巨大发展潜力[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vg2nzeangwo.webp)

![刘应雄新“潇湘八景”中国画赏析[图文] 刘应雄新“潇湘八景”中国画赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qpy14lrg5ry.webp)

![美育纳入考试 与社会艺培机构无关[图文] 美育纳入考试 与社会艺培机构无关[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q4olp1b2itc.webp)

![达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文] 达利欲念之作 《加拉丽娜》袒胸露乳[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c3g1qlfyd2n.webp)

![重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文] 重在意境的民国田鹤仙粉彩梅花图瓷板画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eroioj5u0f0.webp)

![艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文] 艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pdsc4oh10or.webp)

![走向世界的苍松画家禹化兴[图文] 走向世界的苍松画家禹化兴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1b0jxnkzfzy.webp)

![女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文] 女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jypjcva5ec0.webp)

![百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文] 百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5p0eynaqim.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrbjqpjha5x.webp)