一、象须有意,否则失去生命力

在中国画的历史长河中,工笔花鸟画早在宋元时期,曾以它特有的富丽华贵、闲雅野逸等多种色彩风貌,辉耀众芳,呈彩画坛之上。然而随着意笔花鸟画的兴起,它日渐黯淡失色。虽有林良、吕纪、陈洪绶、恽寿平诸名家力挽狂澜,却终因多数工笔花鸟画家迷醉于精细不苟的工整刻画,热衷于面面俱到的繁琐哲学,一味地因袭古人,循守旧法,以为工笔花鸟画在形象上越具体、越细致、越真实才越好,完全忽视了作者本人“意”的表现,使作品缺乏情趣、生命力,以至于工笔花鸟在日益兴盛的意笔花鸟画面前终不能挽回衰颓之势。

的确,意笔花鸟画往往是水墨淋漓,用笔纵横挥洒、生动,富有气韵,而工笔花鸟画严谨、细致的描绘,极容易产生呆板的现象,难以达到写意的效果,加上传统的工笔花鸟画,无论在立意、设色、布局、线条、技法等方面,都成为一个完整体系而存在,具有极强的程式性,使“意”的自由表达受到很大的限制和约束。如宋人的名作《出水芙蓉图》,作者通过对生活的细致观察,从众多的荷花中精炼出这一优美动人的芙蓉仙子的形象。为了表达出含有露水浸润的感觉,连花瓣脉络都细致描绘出来,画面上展现了夏日盛开荷花亭亭玉立的形象和娇柔挺健的性格。作品将理想和感情色彩融化在实景之中,含而不露;意匠手法紧密与形象合为一体,不见斧痕;这主要是通过形象自身诱发观者联想。这可谓代表南宋时代院体花鸟画的一种风格。后人画工笔荷花,几乎都是遵循这种手法。由此可见,过去所形成的构成技巧、构成方式具有很强的延续性和极强的程式性。这种程式被创造出来,是和当时画家所表达的“意”保持紧密联系的。然而,当后人通过这种程式来绘画时,形式虽然会具有一定的“意”的表现力,但这种表现力已同作者心灵联系微弱,也可能毫无联系。这类作者在获得技巧的同时便获得了表现力,其间心灵可以不经受任何锤炼。这当然不完全是坏事,不少成熟的画家也不知在自己的意识之外凭借这一点得到过多少好处。更何况在一种如此悠久的画种中,历史所沉积在形式上丰富的“意”,也多少要以这种方式进入后代画家的创作中。但是,对程式的依赖,毕竟使每一个作者的心灵失去了受到充分锻炼的机会。程式在作者为心灵和形式构成之间插入一道屏障,它往往隔断了作者心灵与形式构成的联系。因此,若作者没有把握着形象而深入地体现物象的精神气质,则会在层层的渲染这种重复技术性与技艺性的制作中,因花去大量时间而磨掉对物象的新鲜感受,加上有的脱不开如实的固有色堆砌和传统的习惯布局,有的把长期临摹前人作品作为学习的唯一途径,就会使很多作品画面上惊人地相似,那种十分精到而艺术上索然寡味的画面便一点也不能动人。确实是“没有比热衷于仿古更加糟糕的了,它怂恿许多艺术家去重复已经使用过的艺术形式,或者用与现代风俗习惯毫无联系的形式”。究其要害是作者心中空空如也,不能以一种感觉过的、思考过的、按个人的方式使其达到完美的自然奉还给自然。于是也就只能满足于谨细地摄取对象本身的外貌,而缺乏画意。

明清以来,模仿的风气笼罩画坛,缺乏新意,缺乏新的灵感,缺乏新的创作动机,导致工笔花鸟画很多都失去艺术生命。恽寿平在当时工笔花鸟画风日趋卑弱萎靡,画面千篇一律的逆境中一洗前习,别开生面,发展了没骨法,而能成为清代影响很大的画家,这和他追求高逸的艺术理想境界,认为“意” 与“形”的统一是作者精神世界的外化和艺术体现,大自然的奇妙景色,须作者“澄怀观道”以求,对物写生虽“不必似之,然当师其意”,是分不开的。他创造的“意”,往往是具体景物与内心感受的统一,是真情真景的交融。他不用奇特怪异、过分夸张以至扭曲的形象去抒写激愤不平的情感,使人激动不安,引起思索和感奋;而是以写实为主,加上适度的夸张和装饰,因此笔下的形象都有鲜明的个性,使人觉得有一种亲切感,并在品味中得到启发和陶冶。

二、从生活中获“意”

“意”主要是人的一种心理活动,是指画中形象能发人遐想、引人深思、动人情怀的弦外之音,是超出画面以外的,能使人心驰神往,泛起感情上的涟漪,并力求让人的视觉和灵魂一齐振动,从中得到美感享受或精神上的满足。但是“意”不是虚无缥缈,玄之又玄的,更不可能是凭空而来的。“意”的获得需要作者面对大自然、面对新世界,因为变幻无穷的大自然有悦人心目的景物,日新月异的物质世界有无穷无尽的题材。大自然是生命的源泉、美的源泉:滋荣万物,生生不已,运行不息;能够使人倾心动情,抒发出来成为动人的意象。常言道:“读万卷书,行万里路。”这不仅是为开阔眼界、增长知识,同时也意味着不断获得新鲜的艺术感受。新鲜的感受,在美术创作上至关重要。明清以来,工笔花鸟画中能流芳于世的名篇佳作寥寥无几,说明了生活的贫乏是任何高超的技艺和精妙的构思无法弥补的。而作者个人的生活毕竟有限,所以必须深入生活,投身大自然怀抱,设法时时去开拓源头活水,以来自生活的独特感受为基础,经过创造性的精神劳动,物化为可感的艺术作品。

当然,到大自然中直接吸收新鲜空气,并非仅仅为了认识对象的外貌,更不是为了像画标本一样模拟一草一木。看北宋画家李迪的《鸡雏图》,观者从幼毛蓬松、活泼可爱、呼之欲出的鸡雏身上,油然感到作者酷爱新生命之情。就是因为画家追求的绝不是自然的复制品,绘画的花鸟更不是自然科学的研究对象,所以在接受大自然的熏陶时,还要悟出自然美的属性与人的心灵相和谐的那种关系,表现出作者从大自然中所体验到的人生的某种理想、境界,这样才能使作品的意味隽永。

在生活的探讨中,还必须用现代人的眼光去发现美。正像一件无论如何也不能直接想起的事却在一次触景生情中忽然展示一样,作者在生活中寻找和发现的就是这种唤醒内心沉睡之灵的因素,画面所表现的最深最高的层次,也就是人们内心最深与最高的层次。通过敏锐细致的观察,挖掘别人容易忽略的特征,构成不落陈套的意象。观察的过程,是事物在时空中无数瞬间相更替的过程。一个瞬间逝去了,一个新的瞬间接踵而来,对于运动着的事物本身来说,每个瞬间都是必不可少的, 但对于画家来说,却并非每个瞬间都有价值。画家无法像电影那样去描写事物发展的全过程,而只能筛选其中的某些现象, 把真正感动自己的东西重新组合,固定在画面上,使人们通过这一顷刻现象,而收到“一叶落知天下秋”的效果,从而获得认识上的启迪和欣赏上的满足,将观者的想象引向画外。可见精于摄取生活中的瞬间是“意象”创造的关键。正如苏东坡关于绘画构思时必须捕捉生活中的瞬间感受的名言:“故画竹必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,稍纵则逝矣”,“情景一逝后难摹”。

自然界景物的美是分散的,夕阳芳草、蝶舞蜂飞、鱼跃鸟翔都不难碰到。这些寻常的景物如果能画出自己的真情实感,必然是一幅幅令人百看不厌的作品。而那些奇花异果、怪癖之景物形象初看新鲜,若无内蕴,亦会无甚回味。因此,就要求作者善于创造性地再现自然的美。同在水中生长的莲花与蝌蚪,虽是邻居,却互不通情,有才能的画家充分发挥想象力:画了鲜红的莲花倩影映在水中,引起一群蝌蚪竞相围观,好像蝌蚪懂得观赏莲花。显然这是画家把自然景物的美集中起来,并将自己的情趣倾注在形象中,启示读者去联想。这样在很平凡的地方找出发人深省的题材,说明了画家内心的丰富和思索的深入。由此可见,花鸟画并非纯客观地再现自然,而是以主观精神倾注于其中,即所谓情思与对象的“神遇而迹化”。

三、托物寓意情境交融

作为自然景物的花鸟本身,本无所谓“神”的,其实是画家借花鸟而寓意抒情,《宣和画谱》作了这样的论述:“故花之于牡丹芍药,禽之于鸾凤孔雀,必使之富贵;而松竹梅菊,鸥鹭雁鹜,必见之幽闲。至于鹤之轩昂,鹰隼之击搏,杨柳梧桐之扶疏风流,乔松古柏之岁寒磊落……有以兴起人之意者”。虽然花鸟画不是直接画人,但它的意境还是表现人,流露的是人的本质力量和美感情操。在画家眼里,梅能呈现出各种不同的形态:“秀丽如美人,孤冷如老衲,屈强如诤臣,离奇如侠,清逸如仙,寒瘦枯寂,坚贞古傲不求闻达之匹士”,画牛马以象征任重道远之意:“天行健,故为马”、“地任重而顺,故为牛”;虎豹鹿獐则“取其原野荒寒,跳跃奔突之状”,“以寄笔间豪迈之气”;画竹以“拂云而高寒,傲雪而玉立,与夫招风吟月之状,虽执热使人亟挟纩也”。与其说这些自然景物具有不同的品质,毋宁说是作者把人的精神融化在它们身上。这些气质神韵其实只属于审美主体的人,而并非属于作为审美对象的物。它体现出作者对自己所处的世界的特有感情,这也就是所谓:“托物言志”、“缘物寄情”的涵义。传为宋徽宗的《芙蓉锦鸡图》所以被称为名作,正是由于他成功地表现了雍容华贵的审美情感。其实雍容华贵并非芙蓉、锦鸡的自然属性,而是作者性灵的外化。可见成功的艺术作品都离不开以象达意。工而有“意”谓之技巧,工而无“意” 谓之匠气。正是“意”的高低而不是笔墨形式的巧拙决定了古今万千中国画家的作品的审美价值。宋梁楷的《秋柳双鸦图》更是情境交融的杰作,画面用笔简练,意境深䆳,画的是深秋之夜,月色朦胧,柳枝轻垂,双鸦绕树,追逐哀鸣,给人以渺茫莫测、动荡不安之感,而作者悲秋之情更是跃然纸上。

纵观工笔花鸟画的兴衰史,可见“意”是使艺术作品富于个性和创造性的潜在推动力量。必须吸收宋元工笔花鸟画的“精髓”——精细不苟的审物精神和借物抒情的诗意表现。又要不满足于事物的外在模拟,对自然现实以“意”来融变,对“象外”的情思、韵致要努力追求紧紧把握。不过分强调用所谓传统的形式来表现当代人的感受,不勉强把现代人的感受塞进古人的笔墨形式。要尽量摒弃因袭的形式语言,有创造性地用新的富有个性的艺术语言去表达作者本人的“意”,把作者的意念寓于形象之中,使客观对象的自然美升华为艺术美。这样,才能使工笔花鸟画重新勃发生机,达到展拓人们审美观念的目的。

晚唐以来,花鸟画赓续不断,从容精进,以曼妙绮丽之美尽展中华文化的优雅情致。回望历史,花鸟画坛巨擘辈出,遐迹或工或意,法度谨严,技艺精湛。其堂堂之成,如高山峨峨,若大河汤汤,叹为观止。

百年近世,西风漫卷,画坛格局陡变。时人蔽惑于波谲云诡的欧美潮流,或亦惧怯内功历练的艰辛,以致多借端革旧维新,规避国画进取的常规正途,纷觅旁门外道左奔右突。一番折腾,萍踪浪迹,炫巧斗妍,志力虽费,于国画自身功夫却所得聊聊,遑论增益贡献……当代花鸟画艺术家所思所忧,莫不如此。

![艺术品市场为何假画泛滥[图文] 艺术品市场为何假画泛滥[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lik4qic4sx4.webp)

![不忘初心 中国梦——著名画家杨进禄作品欣赏[图文] 不忘初心 中国梦——著名画家杨进禄作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0oxwj4wzhp0.webp)

![“刻图化民”,看陕地明清石刻线画中的信仰世界[图文] “刻图化民”,看陕地明清石刻线画中的信仰世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3z2pgfa5zhj.webp)

![感受深厚底蕴——人民艺术家刘重阳作品欣赏[图文] 感受深厚底蕴——人民艺术家刘重阳作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qyafxl3qgjk.webp)

![动感之美——张国樟美育专栏第四十七期[图文] 动感之美——张国樟美育专栏第四十七期[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fr2vvtlhgww.webp)

![艺术家是否有责任挑战展示他们作品的机构[图文] 艺术家是否有责任挑战展示他们作品的机构[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yrs2q5sgfn2.webp)

![早期地方粮票升值潜力大[图文] 早期地方粮票升值潜力大[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kdduktq1hyr.webp)

![从《银锁》谈起——谈李乃蔚绘画艺术[图文] 从《银锁》谈起——谈李乃蔚绘画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/outsepuv1mc.webp)

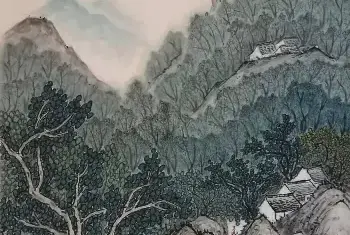

![著名画家王本杰山水:意境深远 卧以游之[图文] 著名画家王本杰山水:意境深远 卧以游之[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l5ajktf1rgz.webp)

![名人名家——走进著名山水画大师徐勤军的艺术世界[图文] 名人名家——走进著名山水画大师徐勤军的艺术世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iql32f3utdu.webp)

![欣赏儒将刘子贤将军书法作品[图文] 欣赏儒将刘子贤将军书法作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c1s2vrsyx5w.webp)

![特别推荐艺术先锋人物——画家王铭海[图文] 特别推荐艺术先锋人物——画家王铭海[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bc2d45gnjrm.webp)

![传艺术之大美——著名书法家颉林[图文] 传艺术之大美——著名书法家颉林[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rrg1hc5udyp.webp)

![丹心笔润通达处 豪情泼洒翰墨香 ——著名书法家、艺术评论家孟云飞教授侧影[图文] 丹心笔润通达处 豪情泼洒翰墨香 ——著名书法家、艺术评论家孟云飞教授侧影[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rdugnlnuqjr.webp)

![2020年艺术品市场上半年财报[图文] 2020年艺术品市场上半年财报[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fb2ay5d0htp.webp)

![2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文] 2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5yt302hx30s.webp)

![透过自画像窥探著名画家内心世界[图文] 透过自画像窥探著名画家内心世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pfanq25naga.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:徐悲鸿《双骏图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvuzx5jpyxq.webp)

![陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文] 陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gmnliuebg3w.webp)

![率意放纵的米芾《蜀素帖》[图文] 率意放纵的米芾《蜀素帖》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aiyqejlm0ad.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)