粟特人是活跃在古代丝绸之路上的商业民族,他们随着商业活动的频繁而进入西域,成为促进古代西域社会文化发展的一支重要力量。本文应用考古发掘资料、出土文献史料以及典型文物图案等,探讨了粟特人在西域的商业及社会活动、文化风尚、宗教信仰等层面的一些问题,论证了粟特人对西域社会文化发展做出的贡献。

粟特人属于印欧系统的古代民族,操印欧语系伊朗语族中的东伊朗语,使用阿拉美文字的一种变体——粟特文。我国古文献把粟特人称作昭武九姓,九姓胡、杂种胡、粟特胡等。关于昭武九姓的由来,《隋书》记载:昭武九姓本是月氏人,旧居祁连山北昭武城(今甘肃临泽)因被匈奴所破,西逾葱岭,支庶各分为王,有康、安、曹、石、米、史、何、穆等九姓,他们都认为自己的本宗是昭武,故称昭武九姓。另有观点认为,粟特人的故乡在中亚阿姆河与锡尔河之间的泽拉夫善河流域,地域范围主要在现今的乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦的部分地区。这一地区在历史上曾先后归属于古波斯的阿契美尼德王朝,希腊的亚历山大帝国,塞琉古王朝,康居国,大月氏部,贵霜帝国,嚈哒国等。但这种政治上的非统一状况,并没有使粟特人的文化灭绝,相反,他们在特殊的地域和文明环境中,形成了非凡的应变才智,不但保存了它们独立的王统世袭,还成为中古时代控制陆上丝绸之路的一支独特的商业民族。

正是粟特人的商业习性,使他们在公元4-8世纪这一段历史时期,经商的范围遍及中亚及东亚、北亚各地。为了保障商队的安全并为经商活动提供便利,他们在丝绸之路的交通要冲之地设立了驼队棚舍和

一些自我保护性的组织,随着时间的推移,初期临时性的过客变成了留居的侨民,而驼队棚舍的所在地也就相应地成了粟特侨民的聚落。本文所涉主题——文物所见粟特人的社会生活与文化风尚,即以考古材料为基础,并以狭义的西域——现今新疆地区为观察点,来梳理粟特人在西域在西域的社会生活。

出土古文献及墓葬遗物所反映西域粟特人的商业与社会活动

为了进行商业贸易,粟特人自公元4世纪起不断组建规模不等的商团进入西域,有的商人随着经商事业的发展,便定居在西域各地,形成粟特聚落。这种情景在吐鲁番出土的汉文古籍中得到了反映。例如粟特人到汉族集聚区后,往往都取自己国家的国名为自己的姓氏,再把名字音译为汉文,如吐鲁番阿斯塔那31号墓中出土的一件残名籍上,保留了45个人的姓名,其中有来自康国的康婆颉骑知、康莫天等。来自曹国的曹莫门陁、曹莫毗等27人、曹还有何国的何□遮等。穆国的木钵息。

这件名籍由于头尾都残缺了,不清楚其性质,所以不能判定他们是定居者还是胡商。但根据其组成人员中曹姓居多,人数庞大,而且曹阿致畔陀还有两名奴婢的情况推断。这些人可能是一个来自曹

国的大商团,有奴婢跟随的曹阿致畔陀也许是商团的主人。

关于粟特人来西域进行商业贸易的情景,我们通过吐鲁番出土文书,可得知一些情况。吐鲁番阿斯塔那第514号墓中,曾出土过一份《内藏奏得称价钱账》文书。这份文书记载了麴氏高昌时期高昌城官市在进行交易时,二三十名商人与买主进行交易的日期、买卖的商品名称,交易商品的数量,买卖双方上交给官市管理人员的“称价钱”(交易税)等内容。从交易者的姓名看,买卖双方绝大多数是曹、何、康、安姓的粟特胡商,交易的商品有产自高昌或来自中国内地的丝绸和药材。可能来自印度的郁金银等等大规模组织商团来西域经商,一方面反映出中亚粟特胡人擅长经商的民族特性;另一方面还可看出,他们在西域从事的商业贸易,是遵从当地的贸易管理制度,给当地地方管理机构上缴税利的。无疑,粟特胡的东来,促进了西域商业贸易的繁荣和经济发展。

粟特人的商业买卖中,还有一种特殊的商品——胡奴婢。即买卖在战争中俘获敌方的人口,或者由重罪主犯家人沦落的官奴婢,无力偿还债务者本人或家人也可能沦为奴婢。在吐鲁番地区善鄯县吐峪沟乡洋海1号墓,出土了一件《阚氏高昌永康十二年(公元477年)闰月十四日张祖买奴券》提供了准确的买卖胡奴婢的信息,文书呈长方形,长36.5厘米,宽20.8厘米。录文:

永康十二年润(月)十四日,张祖从康阿丑买胡奴益富一人,年三十,交与贾行絰百叁拾柒匹,贾即毕,奴即付,奴若有人仍名,仰丑了理,祖不能知。二主和合,共成券义之后,各不得反悔,悔者罚行絰贰百柒拾肆匹,入不悔者。民有私要、要行(二主),沽各半。请宋忠书信,时见祖疆,迦奴、何养、苏高昌、唐胡。

从文书中可以看出墓主人张祖从一个叫康阿丑的人那里买到这个胡奴,根据名字来看,康阿丑应当是一个出身中亚康国的粟特人,被买的胡奴名益富,这个名字很显然是为了便于买卖而取的汉式名字。他本人应该是来自中亚粟特地区来的奴隶。同墓还出土有武士泥俑,身材魁梧,深目高鼻,满面胡须,很明显是粟特胡人的特征形象。

1969年出土于吐鲁番阿斯塔那135号墓中的粟特文《买奴契约》,也记叙了高昌延寿十六年即(公元639年)石国人沙门在高昌市场上从康国之子六获手中买得奴婢的过程,保人有米国、康国、小石国、何国之子,书写者为高昌籍胡人。

从契约文书中,可区分出旅居者和定居者,定居者皆持本地户籍,为高昌居民;旅居者称自己为某国之子,至少已有两代来高昌,且中亚奴婢可以自由买卖。从麹氏高昌国(499-640年)时期,粟特所属昭武九姓迁来逐渐增多,在高昌文书中,姓氏都是用汉字音写,如:曹阿匹……全非汉人名字。

胡奴婢买卖在西域的实施,是中亚奴婢市场有可供交换的胡奴婢这一特殊商品造成的结果。从文书记载的情况看,西域的汉族人从粟特胡人那里购买胡奴婢,说明当时汉、胡之间的语言交流和生活文化认同都不存在大的障碍。

粟特人在吐鲁番地区定居的情况,根据考古发掘资料也可以探得一二。2004年,新疆考古工作者在发掘巴达木古代墓葬时,发现了三个台地,其中一、二号台地是聚族而葬的两座茔院,以开挖地沟为四界,意为真正意义上的阴宅。从出土的文献资料来看,1号台地为白姓家族龟兹人的茔院,2号台为康姓家族的康国人。从2号台地出土的保存较好的干尸来看,人体特征为长颅、脸形为上宽下窄,高鼻、深目、黄发,他们是居住在高昌国的胡商或“商胡”,或是从事宗教政界为官的胡人。墓地出土有墓志六方,记载了康氏家族成员的状况,其中《延昌十四年(574)康虏奴及妻竺氏墓表》一方,《延寿七年(630)康浮面墓志》。从铭文可知,康浮图在高昌国(460-640年)末年,曾任左亲侍左右,可以知道这个康氏家族胡人聚落在高昌地区生活并具有一定的社会地位。从《北凉玄始十年(421年)五月四日马雒赁舍券》考察,定居高昌地区的粟特人康口子、黄头、受恩母子三人,名字已完全汉化。他们有自己的房舍,因家境富裕,把房舍出租给了马雒,这与粟特人善于经商、放高利贷的禀性很符合。定居吐鲁番地区的粟特人至迟在中国的六朝时已经在使用粟特文,在吐鲁番出土了公元5世纪用粟特文字母拼写汉语“代人”与古突厥语木牌。北凉诅渠蒙逊墓中用木牌(Tair-m/代人),时间为玄始十一年(422年)。同时出土柔然高昌王永昌十七年(480年)木牌。

由于定居在当地,粟特人逐渐涉足本地区的政治管理。这一点,通过考古发掘也可探知。例如,2004年对吐鲁番的交河古城沟西墓地进行抢救性清理发掘,这是一康氏家族墓地,共有36座,墓中出土有波斯银币、仰俯式莲花纹陶罐(明显受汉佛教文化的影响),墓葬形制为斜坡墓道洞式墓,这是当地隋唐时期普遍流行的一种葬俗。出土墓砖五方,其最早纪年是麹氏高昌国延昌三十三年(593年),最晚是唐龙朔二年(662年),这五方墓志处于同一个家族的茔院,根据墓志铭文中出现的康□钵等特有的姓氏以及“胡兵将领”的官名可知,这5方墓志的主人并非生活在这片土地上的汉族人,而均系胡人,即源自中亚昭武的粟特人。另外,从墓志中出现“帐下左右”、“高将”、“内将”等铭文说明,这些粟特人在当地的政府中担任一定的军政官职。姜伯勤先生根据吐鲁番阿斯塔那古墓群出土的《高昌丑岁(617年)兵额文书》判断,在义和时期(614-619年)吐鲁番交河城在军事方面,“曾委与粟特人”。这一观点得到进一步证实。

如果说在十六国时期胡人在西域地区仅仅是做为奴仆、传教和经商的话,那么到了北凉时期,生活在西域地区的胡人便已经走向了政界的高官阶层,可以断定中亚地区的粟特人应在4世纪末五世纪初已经进入吐鲁番盆地,五世纪中叶粟特人便成为了吐鲁番区域内数量最多的外来少数民族之一,他们不仅在这里定居、经商,还从事军政界的管理。康氏家族墓的出现,进一步显示出胡人在西域的地位和作用。至于公元7-8世纪中亚地区的昭武九姓成群结队大量东迁,这些胡人中的相当一部分移居西域地区,据《沙洲伊州志》残卷记载,蒲昌海地区的石城镇、新城、蒲桃城、萨毗城等,是“康国大首领康艳典”于“贞观(627-649年)中”率领东迁的粟特胡人,在原鄯镇废址上重建的;伊州地区(今哈密)的七城亦居住有以石万年为首领的石国移民。唐高宗时期,在播仙镇(今新疆且末)居住着以何伏帝延为城主的昭武九姓聚落,可以说在唐代,西州、蒲昌海、伊州、播仙镇、敦煌、甘州、凉州、长安、洛阳、盐州、云州、范阳、营州的柳城等地以及漠北回鹘汗国境内都分布有许多昭武九姓的聚落。这些东迁的九姓胡人除聚居在一处者外,更有一部分与汉族和回鹘人杂居,并有许多胡人与当地的汉人或回鹘人通婚,有关这方面的情况,前人已有详述,在此不论。

中亚粟特胡人在丝绸之路沿线建立居民点并逐渐定居,与当地居民和谐相处,参与当地的社会管理,说明自汉代丝绸之路开拓以来,中国内地与西域的商业贸易已经成为一种稳定的经济构成,使中亚的粟特胡人感到从事联络中国内地到中亚、西亚乃至更远区域的商业贸易,是一种长期获利的事业;再者,汉唐王朝的强大、西域社会的稳定及规范的商业环境,使他们能够安心从事贸易活动。这些都是粟特人融入西域,并逐渐成为西域定居居民的大的社会环境和背景。

东迁入西域粟特人之文化风尚

粟特人作为中亚城邦诸国的居民,曾经历过与多种文明交互融汇的文化历程。到了5-8世纪,粟特本土的经济处于全盛时期,文化视野也更加广阔。中国编年史中,曾有一段记载,说在撒马尔罕与布哈拉之间,有一座惊人的粟特建筑,在这一建筑的北墙上,“用彩色绘着中央王国(中国)的皇帝,在东墙上,是突厥大汗和印度王,在西墙上,是波斯王和拂菻(罗马)王”。着名的俄国历史学家巴尔托利德院士针对此指出:“在同一建筑中同时有罗马、波斯、中亚、中国和印度的统治者的形象,这样的城市,恐怕任何别的国家都没有。”

粟特人古老的文化根系,与欧亚草原的游牧民族,尤其是月氏人有着密不可分的联系。而欧亚古代游牧民族崇尚金银之习沿袭不断。在中亚粟特人故地,雕刻各种艺术图案的金银器物被考古人员发现甚多。粟特人东迁西域后,也把他们的这种文化风尚带入各集聚点。1990年在新疆焉耆七个星乡老城村出土了6件银器,其中有一个碗上的铭文被识别为粟特文,意为“这件器物属于得悉神……达尔玛特神,银重30斯塔特”。另一只银盘,内壁及盘底錾刻着七只鸟形。盘底中央,一鸟单腿伫立,头颈下垂,鸟喙衔住抬起的另一条腿,造型立意独特;环绕着中央的这只鸟,其他六只鸟或昂首奔走,或低头觅食,整体画面自然优雅。

粟特银碗上精美的金属錾刻工艺和自然优雅的图像表现风格,透露出粟特人高尚的艺术修养。焉耆粟特银碗上的鸵鸟纹,透露出粟特本土文化与其周边文化的交融及其在丝路文化交流中所发挥的独特作用。

粟特人对土陶烧制工艺和雕塑艺术,也表现出高超的才能。英国当代世界着名的伊朗学家玛丽·博伊斯,在其所着的《伊朗索罗亚斯德教村落》中的一段记载,对我们认识吐鲁番地区考古发掘所得的许多泥塑文物,有很大的启发。书中说,伊朗的索罗亚斯德教信徒,在“年末举行的第六次也是最后一次节日,则有特殊的用途,除了庆祝无处不在的火的制造外,还庆祝万物的创造;其特别表现为用不同的原料制造万物的模型。……男孩子洗完脸和手,从村外的河岸上取回优质黏土,和上‘净’水,揉成均匀的大块。第二天当土块变硬时,全家人一起捏成自由站立的人物。牛、驴、绵羊等家畜的模型也深受欢迎,还常捏成驮着大物品袋和骑士的骆驼”。我们知道,粟特人作为古代印伊人的一支,也曾信仰过索罗亚斯德教(拜火教,在中国称作祆教),庆祝万物创造的文化风尚,可能也在其东迁后带到了西域。尤其是吐鲁番地区。新疆文物考古工作者于1959-1975年对吐鲁番阿斯塔那——哈拉和卓古墓群进行了13次大规模的抢救性发掘,出土了大量的精美文物和珍贵的文献资料。其中包括不同类型的木雕胡俑和泥塑胡俑。目前,新疆博物馆藏品中有:头戴翻沿尖状帽,深目高鼻,络腮胡,身穿翻襟长袍,脚穿长统靴的彩绘驼夫胡人木俑;有木身彩绘高髻泥头男俑、木骨彩绘双髻泥头女胡俑;木身戴圆帽彩绘泥头男胡俑;胡人首兽身镇墓兽和从事百戏杂耍男表演胡俑等。对这些俑的认识,过去学术界多是从艺术创作和欣赏的角度观察和评介的。其艺术创造主体是谁?艺术创造立意为何这些问题探讨尚欠缺。如果结合上面所提调查材料,我们推断,粟特胡人进入西域,可能将其庆祝万物创造文化传统带入,影响了西域艺术创造之风气。

粟特胡人在语言文字的传播和创造中,也发挥了巨大的作用,这首先表现在粟特人对突厥语文创造中的贡献。中世纪的粟特语,在丝绸之路上是作为国际语言流通的。位于西域北部的突厥汗国起初就是以粟特文作为自己书面文字的,后来突厥文的创造,也借鉴了粟特文中的阿拉美字母成分。在与中国内地的贸易交往中,粟特人也发挥了超越商业范围的许多文化媒介作用。在中国唐朝时期的西州地区(也就是今天新疆的吐鲁番地区)有许多从事语言文字翻译的译语人就是粟特人。他们还利用语言上的优势,充当外交使节,来往于诸国之间,比如,定居在中国酒泉的粟特人安诺盘托就奉西魏太祖之命首次出使西突厥。中国唐朝最有名的皇帝李世民在和突厥颉利可汗的使臣密谈时,只有一个名叫安元寿的亲信(他是粟特人的后裔)担任侍卫兼翻译。

上述事实表明,粟特胡人虽然是一个商业民族,在西域所从事的多是商业贸易活动。但由于其整体文化素质比较高,在丝绸之路沿线各地甚至中原政府与各少数民族政权的交往中,他们中的精英充当了文化沟通使者甚至文化创造、传播者的角色。

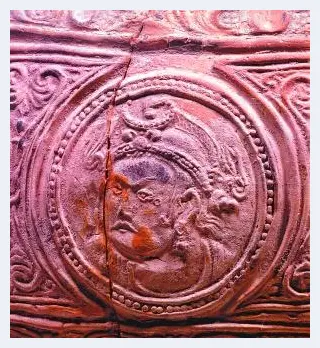

国内外学术界的考古发现和研究成果,对我们认识粟特胡人文化传播的状况也有帮助。《俄罗斯考古》1993年1期有篇题为“出土于科硕伊-克尔衮古城遗址的公元七世纪末到八世纪初的粟特香炉”的文章,文中介绍在中天山阿特-巴西山谷中央西部,有一个着名的科硕伊-克尔衮古城遗址。在这个古城遗址的东北角,发现了一个陶质的粟特香炉。香炉口沿下的肩部,均匀地分布着大小不等的插香孔洞。该香炉的腹部,有一圈浅浮雕装饰图案,以连珠纹组成基本结构框架,连珠圈内塑造着一个长着大胡子的粟特人侧面形象。考察工作确定阿特巴西古城的时代在7世纪末到8世纪。

这件粟特香炉的发现,为我们认识新疆境内的几件类同器物提供了依据。疏附县乌帕尔乡出土的“人头像残陶片”,上的大胡子侧面人像,风格与上述中天山发现的粟特香炉上的人像非常相像,其人像装饰在连珠圈内,连珠圈之间用忍冬纹填充,圈下方有葡萄叶纹装饰的情景也十分类同。发现于和田地区的三耳人物罐,也是在连珠圈框架中塑造人物形象,但这个罐子是塑造了不同的三个人物形象,其中一个,与上述两例上的人物造型相近,头上也戴着月牙冠。连珠圈之间,也填充着忍冬纹。这些材料进一步证实,在西域的和田、疏勒等地,也有粟特人的聚居区。这与学术界认为至少在七八世纪时,今新疆境内塔里木盆地周围的于阗、且末、若羌、龟兹、焉耆等地,都普遍有粟特人存在的事实相吻合。

东迁入西域粟特人的宗教信仰

粟特人在其生活的各个历史阶段,曾经接受过来自西亚的索罗亚斯德教,摩尼教等。东迁入西域的粟特人,在宗教信仰方面有什么特点呢?学术界对此展开了一些讨论,有学者对中国古文献记载中的“高昌国俗事天神”;“焉耆国俗事天神”;疏勒国“俗事天神”等现象进行了研究,提出“高昌之天神,即主要由粟特等胡人供奉的祆神”。1977年,吐鲁番文书整理小组和新疆维吾尔自治区博物馆合撰《吐鲁番晋——唐墓葬出土文书概述》提出吐鲁番文书中的“丁谷天”、“胡天”,指的都是祆教祠。王素在《高昌火祆教论稿》中,对这些吐鲁番新出土的材料做了通盘的解说,把属于麴氏高昌国时代的文书中的“丁谷天”、“胡天”、“诸天”、“天”,都解释为祆神或其祭祀场所。他还指出《高昌永平二年(550)十二月三十日祀部班示》中的“萨薄”,即高昌国专门管理和监督火祆教的官员。对这些研究成果,虽然也有学者提出不同的意见,但笔者认为,高昌等地数量众多的粟特移民群体的存在,不可能不将其宗教信仰带入移居地。至于其所举行的宗教仪式活动的形式等,可能会受周边文化环境的影响有所变化。比如高昌地区发现的五胡十六国时期流行的“木代人”现象,与中原汉族早在原始时期就已产生,汉代流行很广的方术有关,也称“人形方术”,它可以替人死亡,可以代死者受各种惩罚。但吐鲁番地区75TAM90号墓出土九枚“代人”木牌,正面是汉文,背面以粟特字母拼写的古代突厥语kisi,经专家翻译大意为“人、仆人或妻子”。这种现象是否表明移居吐鲁番地区的粟特人,在宗教信仰的某些形式上,也有所变化。

摩尼教也是粟特人曾经信仰的宗教。摩尼教早在3世纪末叶传播到中亚地区,在粟特本土有许多人信奉了摩尼教。据东西方学者对敦煌出土的摩尼残经《摩尼光佛教法仪略》的研究,该经内容里有许多源自中亚的语言,其中就包括粟特语。而西域高昌是摩尼教传播的一个重要地区。虽然吐鲁番的摩尼教信仰,与回鹘人的迁来有关。但回鹘人在漠北信仰摩尼教,是受了粟特人的影响。在吐鲁番出土的《牟羽可汗入教记》(残本)较为详细地记载了漠北回纥接受并尊崇摩尼教为国教的经过。在这个过程中,活跃在回纥汉国的粟特人起了很大的作用。所以,当公元779年,顿莫贺发动政变,杀死牟羽可汗自立,便“屠其支党及九姓胡几二千人”。九姓胡指的是粟特人。而粟特人如前所述,早已皈依摩尼教。虽然如此,但是摩尼教仍然在回鹘兴盛起来,回鹘在840年国破西迁后还遵奉摩尼教达三四百年之久。这足以说明,摩尼教在回鹘的兴盛并不只是统治者个人的作用,而是由回鹘当时的社会环境决定的。这种社会环境,当然与本文第一部分所述,吐鲁番地区有大量的粟特居民有关。吐鲁番地区发现的粟特文文献中,有佛教、摩尼教、景教写经,这从另一个方面证明了西域粟特人宗教信仰情况的复杂性。1981年,吐鲁番文物工作者在对伯孜克里克千佛洞内坍塌的土沙进行清理时,发现了保存完好的三件粟特文书和五件回鹘文书,其中一件粟特文书经日本学者对其内容的释读和研究,是摩尼教东方教区的负责人写给本教区教主的信,信中有这样的话语:“又给于生命的王夷数,进而由各个时代的佛陀们,还有天使们、守护灵们,使全教会具备新的光荣和幸运……”在这段文字中,我们除了能体会到摩尼教的某些精神内涵外,还注意到佛陀、天使的名称也出现在摩尼教徒的用语中。而这封信是用粟特文写成的,有可能写信者就是粟特人。通过这些细节,我们推测高昌地区的粟特人,在宗教信仰方面也逐渐产生着融合的趋势。

本文第二部分中所提到的中天山科硕伊-克尔衮古城遗址出土的公元7世纪末到8世纪初的粟特香炉,以及新疆和田、疏附县出土的类同器物上的浅浮雕图画,也能反映出西域粟特人在宗教信仰上出现融合趋势的一些问题。首先,中天山科硕伊-克尔衮古城遗址出土的粟特香炉,其上的图案与疏附县出土的类同器物上的图案十分相近,除了连珠圈纹、圈内的大胡子人像头戴月亮宝冠、各连珠圈纹间隙中的忍冬纹外,还有环绕器物一圈的龙纹图像。而和田出土的同类器物,则有一种变化:即龙纹图像不见了,连珠圈内的人物虽然戴着月亮宝冠,但没有了大胡须,而且增加了女性人像,女性人像有佛教艺术中常见的头光。有人曾撰文解释说是印度的恒河女神。其对比材料是新疆壁画中的菩萨像。笔者认为,其实这是和田粟特人宗教信仰由祆教转化为佛教的一个端倪。

综上所述,粟特人因丝绸之路的开拓和畅通,在其沿线建立集聚点,逐渐发展到定居,参与当地社会管理事务。在西域各地的社会经济发展、文化艺术创作、宗教信仰的交流和沟通等方面,都发挥了特殊的作用,为西域多元文化的发展,做出了不可磨灭的贡献。

![金代铜镜具有粗犷细腻的物质[图文] 金代铜镜具有粗犷细腻的物质[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wqanjigks1x.webp)

![浅谈文房收藏新亮点:古墨 [图文] 浅谈文房收藏新亮点:古墨 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kdfpugv3kxv.webp)

![中国艺术名家王建国摄影作品登上美、法、德、荷兰四国邮票并发行[图文] 中国艺术名家王建国摄影作品登上美、法、德、荷兰四国邮票并发行[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d21bcmcswwf.webp)

![香蕉上的艺术[图文] 香蕉上的艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oty0yqt3kii.webp)

![品茶·品味·品人生[图文] 品茶·品味·品人生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iolstdic0r2.webp)

![鉴藏:弓和弩哪个发明更早[图文] 鉴藏:弓和弩哪个发明更早[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e0heq31nkjb.webp)

![掌心上的童话[图文] 掌心上的童话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/erfgvgq0urc.webp)

![丝路记忆:胡旋舞墓上的西域舞蹈[图文] 丝路记忆:胡旋舞墓上的西域舞蹈[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/veg4iecghn4.webp)

![做旧老蜜蜡与老蜜蜡的鉴别特征浅析[图文] 做旧老蜜蜡与老蜜蜡的鉴别特征浅析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4zzn0n3hxl3.webp)

![世界三大博物馆:美国·大都会博物馆[图文] 世界三大博物馆:美国·大都会博物馆[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uz1wdjtikro.webp)

![新疆和田达玛沟托普鲁克墩1号佛寺图像研究[图文] 新疆和田达玛沟托普鲁克墩1号佛寺图像研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qpycuova21g.webp)

![顾玉旺世界邮票广受欢迎并在“世界邮票上的中国文化盛典”中获殊荣[图文] 顾玉旺世界邮票广受欢迎并在“世界邮票上的中国文化盛典”中获殊荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x1fgkmmysk4.webp)

![大报恩寺犍陀罗像被当年退货买家指高仿[图文] 大报恩寺犍陀罗像被当年退货买家指高仿[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3zb1sul1354.webp)

![国外设计师绘制的王家卫经典电影艺术海报欣赏[图文] 国外设计师绘制的王家卫经典电影艺术海报欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/by0j0ctahsx.webp)

![难得一见的分形艺术佳品欣赏[图文] 难得一见的分形艺术佳品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mu4asvo5sag.webp)

![小创意 大智慧[图文] 小创意 大智慧[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5d0rfw0gdmv.webp)

![今夜的灯光让你如此美丽[图文] 今夜的灯光让你如此美丽[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/upp55waxklh.webp)

![森林中的艺术家:Lisa Jordan的精灵们[图文] 森林中的艺术家:Lisa Jordan的精灵们[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y0fylpm4eo0.webp)

![设计点亮生活:水泥墩子的秘密[图文] 设计点亮生活:水泥墩子的秘密[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4tni2253yyu.webp)

![细腻逼真的人体彩绘作品欣赏[图文] 细腻逼真的人体彩绘作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s2uubi2zbku.webp)

![百年经典中国红 一抹愉悦秀色[图文] 百年经典中国红 一抹愉悦秀色[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xs50yxuch33.webp)

![宋大观年制篆字铭文款钧窑海棠式洗[图文] 宋大观年制篆字铭文款钧窑海棠式洗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jg1wscazidd.webp)

![让人看了就想收藏的绝美陶器作品 [图文] 让人看了就想收藏的绝美陶器作品 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3srjtm0wtav.webp)