何谓“花鸟画”?就是“以动植物为主要描绘对象的中国画传统画科。又可细分为花卉、翎毛、蔬果、草虫、畜兽、鳞介等支科”(《中国大百科全书·美术卷》)。显然,花鸟画所表现的题材范围极广。根据王伯敏先生《从画花画鸟到花鸟画的形成》一文可知,这个包罗甚广的画科经历了原始社会到魏晋南北朝的画花与鸟时期、唐代的形成时期、两宋的繁荣昌盛时期、元代的变革时期以及明清的纵深发展时期。它肇始于原始社会时期的绘画。

岩画里的动物形象

从距今约二百万年至距今约一万年前的旧石器时代是人类历史发展的第一个时期。这个时期,远古人类就已在华夏大地上繁衍生息。在今天所发掘出的旧石器时代遗址中,我们可以找到原始绘画萌芽的历史痕迹。其中,我们所能见到的最早的走兽形象则出现于距今约三万五千年到约一万年前旧石器时代晚期的岩画中,它们就是内蒙古阴山岩画里的鹿和鸵鸟。

鹿是旧石器时代原始先民比较喜欢表现的动物。内蒙古乌拉特中旗韩乌兰山峰第12地点第21组岩画中有一幅“五鹿图”。此图纵0.45米,横0.73米,表现了五只飞奔跳跃的鹿。画面中心位置是一只背部插有木棒的大马鹿,大马鹿左上方有三只大角鹿在逃窜,前方也有一只鹿在狂奔。大角鹿为古哺乳动物,出现于更新世早期(距今约一百万年),灭绝于更新世晚期(距今约一万多年)。观赏画面,我们不得不叹服一万多年前的佚名“画家”竟有如此高超的技艺和那样巧妙的立意。“五鹿图”中群鹿惊恐万状的神态使得观赏者不由自主地想象没有出现在画面中的那位追捕野兽的原始猎人。

在内蒙古磴口县格尔敖包沟第1地点第13组岩画中,也有一幅绘有大角鹿的作品。此图纵1.28米,横0.6米。图中有一只大角鹿,以及与它相伴的七只姿态各异、栩栩如生的鸵鸟。在旧石器时代,鸵鸟是中国境内原始先民重要的狩猎对象之一。中国北方几乎所有的旧石器时代遗址均有鸵鸟化石出现,其形象出现在岩画中亦属自然。鸵鸟在新石器时代从中国境内消失后,它的形象便再也没有出现于原始绘画之中。

新石器时代岩画是原始绘画的重要组成部分。就其艺术风格和表现内容而言,可以明显分为南、北两个系统:北方岩画大都采用刻制手法,反映游牧生活;南方岩画大都采用涂绘方式,反映原始农耕生活。南、北岩画中均有动物形象,且在画面中占有极其重要的地位。譬如内蒙古岩画中,出现概率较大的动物有马、牛、羊、鹿、野驴、骆驼、狼、狗、虎、豹、野猪、龟、蛇、鹰、雁等。有的甚至可以分辨出具体品种,如羊有黄羊、岩羊、羚羊、盘羊、大山羊等,令人叹为观止。动物同样是其他地区岩画的主要题材。新疆阿尔泰山岩画90%以上的画面有动物形象,可辨认出的有洞角类、鹿科、犬科、猫科、骆驼、马科、野猪、象、鹰等九类。甘肃省嘉峪关市西北黑山四道鼓心沟岩画的动物形象中,则是野牛最多。

新石器时代岩画的创作方法有磨刻法、划刻法和敲凿法。前两种只用轮廓线勾勒动物形象;而敲凿法则是先勾勒出动物轮廓线,再细细敲凿,成为阴镌画面。敲凿出的动物形象往往简洁明了,没有细部刻画,但是神态极其生动,显示出原始“画家”高超的造型能力和娴熟的构图技巧。甘肃黑山岩画中有一幅“猛虎捕食图”,就以图案的形式生动再现了原始“艺术家”在狩猎时所见到的景象:老虎侧身而立,体形较大,十分强壮,位于岩画中央;群鹿体小而瘦弱,四散逃跑。此图用最单纯的形式展现出远古人类的天真纯朴以及他们略带幼稚的想象,没有严密的逻辑关系,没有严谨的构图要求,但反映了真实、自然、鲜活的生命,令人怦然心动。图案类花鸟、草虫、走兽不仅存在于岩画之中,亦散见于其他美术形式里,如三千多年前的“四鸟绕日”金饰。出土于四川成都金沙遗址的“四鸟绕日”金饰,画面中间是放射出十二道金光的太阳,四周有四只神鸟环绕着太阳飞行。那四只鸟舒展着翅膀,高昂着头,在天空中自由翱翔,坚定有力且略显夸张的鸟爪给人以深刻的印象。数千年之前的古人将他们对时间和生命的感受镌刻在一张圆形金箔上,体现了古人丰富的想象力和非凡的艺术创造力。

原始绘画中的“白描”花鸟作品

随着原始农耕和原始畜牧业的出现,依赖自然的采集渔猎经济演进为改造自然的生产经济,人类进入了新石器时代。中国在距今约一万年前进入新石器时代,持续至约四千年前。这个时期,中华大地上的华夏先民创造了璀璨的新石器文化,诞生了真正意义上的绘画作品,原始绘画也进入其发展史上的黄金时期。原始绘画的表现形式是多样的,有陶画、岩画、壁画、地画、石画、木画以及其他物体上的雕刻艺术,而花鸟、鱼虫、走兽形象主要集中在岩画和陶画之中。新石器时代岩画以阴山岩画为代表。而在阴山岩画中,野牛和麋鹿形象最为普遍。作为新石器时代新出现的绘画形式,陶画也常常将花鸟、鱼虫、走兽作为表现对象。西安半坡遗址出土的彩陶纹样中,鱼形、鹿形、禽类以及植物的形象已极其常见,而且十分生动。尤其是叶子与花朵,有迎风招展之姿。更令人叫绝的是浙江余姚河姆渡遗址出土的骨刻鸟纹,把鸟羽的细毛也表现了出来。

在花鸟画的创作实践中,线描是锻炼造型能力的基本手段,也是具有独立艺术价值的一种表现形式,又称白描。在线描作品中,画家用长短粗细不一、疏密刚柔不同的线条表现花鸟、鱼虫、走兽的形神。在原始绘画中,我们可以找到大量有关花鸟、鱼虫、走兽的“白描”作品。

余姚河姆渡遗址出土的陶钵上的线刻图形可谓是新石器时代绘画中的“白描”精品。这些图形形象朴拙可爱,线条细致劲挺,形神兼备,具有极高的艺术价值。其中的猪纹陶钵上的两个猪纹是这类作品的代表。陶钵长21.2厘米,宽17.2厘米,高11.6厘米。钵体较大的两壁上各刻有形象相同的猪纹,有长长的嘴、圆睁的眼、直竖的双耳、下垂的尾巴、行走的四肢。这似乎是一只正在发怒的猪。猪纹形象逼真,口、鼻、耳、蹄及尾巴轮廓分明,连背上的鬃毛也根根直竖,颇具精神,给人的整体感觉是神态可爱、动态明显。值得注意的是,猪身中部饰有重圈纹,前后饰有双叶纹。这是岩画中所没有的表现手法,它体现了河姆渡先民对生活的美好愿望和别样的艺术审美思维。这幅猪纹钵上的“白描”作品线条流畅,波折自然,十分古朴。这种纯粹以线刻进行艺术创作的方法喻示了花鸟画线描技术的萌芽。

另一件黑陶敛口钵残片上所刻的“稻猪图”是又一幅令人拍案叫绝的原始“白描”作品。一束稻穗下部呈现捆扎状,由中部而上呈对称之姿。左右各有七穗,颗粒饱满,微微倾垂,似有微风吹拂;中间则是挺直的芒,精神百倍。长线流畅有力,极具韵律之美,和表示稻谷的点画形成鲜明的反差。猪纹虽然只残存后部,但造型准确,似乎可见猪之可掬憨态。对称构图大概是河姆渡先民比较喜欢和擅长的构图形式,这种形式也出现在河姆渡遗址出土的一件菱形的大陶块上。陶块上精心刻画了一株五叶植物,四片叶子两两左右对称,叶尖外倾,微露根部,一片叶子居中直立。五叶植物置于方形物体之上,有学者解释为盆景,也有学者理解为首领羽冠。

作为河姆渡文化标志的“双鸟朝阳图”也是“白描”佳作。其亦为对称构图。此图刻写在宽16.6厘米的象牙质蝶形器上,现存残高为5.9厘米,器身左右各有三个小孔,图案中间是由五个由小渐大的同心圆组成的重圈纹,外缘呈火焰状,象征着炽烈蓬勃、光芒四射的太阳。太阳两侧各有一只与其相连的鸟,昂首相对而望,引吭啼鸣,神态毕现,非常生动。由于使用了类似毛笔的绘画工具,陶体彩绘中以鸟禽、鱼蛙为题材的作品别具特色。譬如河南陕县庙底沟遗址出土彩陶上的蛙纹和鸟纹,极具写实性。那蛙(实际上是蟾蜍)体形肥大,神态生动。那鸟形态多样,有展翅的,有欢叫的。而具有毛笔某种特性的绘画工具的使用,让画面中的线条展现出行云流水般的酣畅。个别线条甚至有隶书书写中“蚕头燕尾”的韵味。

鱼是陶器彩绘作品中出镜率较高的生物之一。大凡早期文明都起源于大江、大河之旁。河流不仅给两岸的原始居民提供了丰富的食物和水源,也赋予了这些河边人家更多的灵气。也正因为如此,原始居民喜欢河流,逐水而居,也喜欢鱼。相关文物,临潼姜寨出土有人面鱼纹盆、五鱼纹盆,半坡出土了人面鱼纹彩陶盆,仰韶文化晚期的陶器上则有鲵鱼的形象。陕西省西安市半坡村出土的人面鱼纹彩陶盆属于七千年前新石器时代的仰韶文化遗物,高16.5厘米、口径39.8厘米。器物内壁绘有对称的人面纹和鱼纹各一组。两组人面嘴里各衔两条小鱼,两侧耳部也各有两条小鱼,加之在两组人面之间同向追逐的两条大鱼,全图有十条鱼,且表现形式各不相同:大鱼头部和身子均呈三角形,眼睛呈圆形,以网状斜方格为鳞;人面双耳处鱼眼睛只用点表示,身上没有了鱼鳞,代之以图案装饰;而人面嘴部所含之鱼更加简单,作者只用寥寥数笔就把鱼的形神勾画出来了。陕西临潼姜寨出土的一件彩陶盆内壁上绘有双鱼蟾蜍纹。作者以极其敏锐的观察力紧紧抓住了小鱼和蟾蜍的形体特点。那蟾蜍以俯视角度描绘出来,体态肥美,黑疣夸张。蟾蜍头部和身子用粗线条勾出轮廓,用两点表示眼睛,再用大小不一的点表现蟾蜍疙疙瘩瘩的背部,形态生动,特征鲜明,充分体现了原始“艺术家”的艺术表现能力。

原始花鸟画

原始绘画艺术中最具有绘画特质的是新石器时代陶画中的写实画。和图案画相比,其数量较少,且主要存在于仰韶文化和马家窑文化的遗存中,其中花鸟题材的作品只占很少的部分。与岩画相比,写实类陶画在题材上明显增加了鸟类、鱼类以及蛙虫,花卉也被更多地关注;表现技法由于类似于毛笔的绘画工具的使用而达到新的高度,实现了质的飞跃。许多花鸟题材的写实类陶画具备了后世花鸟画的某些基本技法(譬如没骨、勾线、填色等),是后世花鸟画的雏形,堪称原始花鸟画。其中,“两犬相争图”和“鹳鱼石斧图”最值得称道。

“两犬相争图”绘于在甘肃秦安大地湾366号仰韶文化晚期灰坑出土的一件小口壶上,其写实程度令人叫绝。画面上,两只为了争夺一条小鱼而怒目相向、呲牙咧嘴的狗占据了中心位置,形象之生动、刻画之准确冠于同时期陶器彩绘作品,因而此图可谓原始绘画中写实作品的代表作。

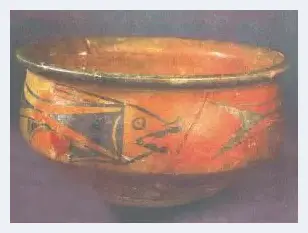

河南省临汝县阎村仰韶文化遗址于1978年出土了一只彩陶缸。由于它的腹部绘有鹳鸟、鱼和石斧,故而被称为“鹳鱼石斧彩陶缸”。这幅绘于彩陶缸腹部一侧的“鹳鱼石斧图”纵37厘米、横44厘米,有的中国绘画史研究者称之为中国最早的花鸟画。它由红、棕两色画成。左边绘有鹳鸟一只,占三分之二画面。只见它面朝右侧,曲颈直立,六趾抓地,两目圆睁,口衔大鱼一条,姿态雄健,气势非凡。那鱼背鳍下垂,身体僵直,濒临死亡。右边绘石斧一把,斧头捆绑在加工过的斧柄上。斧柄是一根木棒,把手处绘有“X”符号。全图色彩醒目,意韵古朴,笔法凝重,线条刚柔相济。更让人叫绝的是,五千多年前的华夏先人已经开始根据不同的表现对象采用不同的表现手法,以充分显示对象的神情和神态。鹳鸟体态肥硕,通体没有勾线,显然是花鸟画没骨表现技法之原始状态。只有眼眶处用墨线勾画,并用重墨点睛,以此彰显鹳鸟的精气神。而鱼和石斧、斧柄则全用粗犷的黑线勾勒轮廓线再填上白彩而成——这正是花鸟画勾勒填彩法的基本形态。一幅画面如此简单的彩陶画竟反映了花鸟画中勾勒填彩法和没骨法这两种基本表现技法的原始形态,的确不愧为花鸟画的原始版本。

“鹳鱼石斧图”显然不是作者对某一自然现象的直接反映,必是有着“写意”的含义,寄寓着作者的某种思想和主张。把衔鱼的鹳鸟和石斧同置一图,从自然景观的角度考量是缺乏现实依据和逻辑的。如果把鹳鸟作为具有原始宗教信仰的某个氏族的图腾,把鱼解释为另一氏族的图腾,那么作品的意义就明朗了——显然,彩陶画作者是要记录鹳氏族消灭鱼氏族的重大历史事件。如果把鱼作为繁殖能力最强的生物看待,那么作者是想表示鹳氏族的人丁兴旺。把作为权力象征的石斧放在这里,是为了强化“写意”的内涵。也有学者提出不同观点,认为所绘之鸟不是鹳鸟,而是已经被驯化为捕鱼工具的鸬鹚。作者将叼着鱼的鸬鹚和从事农业生产的工具——石斧绘于陶体之上,是想以此展示生产工具和生产生活的密切关系。

虽然原始绘画中花鸟题材的写实类陶画作品中有后世花鸟画几种主要创作方法的痕迹,但它毕竟不能等同于后世花鸟画作品,两者有着巨大的差别。当然,这是从表现技法和形式而言。如果从绘画的本质意义上讲,两者又是那么接近。中国的花鸟画之所以不同于西方的静物画,其本质是中国花鸟画中贯穿着中华传统文化中“物我同在”“天人合一”思想。在中国人的意识中,花鸟与人一样是有性情的,表现花鸟就是表现人,就是表现人的思想、感情和品质。花鸟画作为中国特有的画科,其所表现的花鸟形象不单纯是自然界中的某种存在,同时也是“人情”和“人理”的载体。原始绘画中的花鸟、鱼虫、走兽形象也有着同样的艺术使命和人文价值。原始绘画中的花鸟题材作品和后世花鸟画一样,都是通过花鸟形象来表达人的观念、情感和品质,两者的确有着本质上的血缘传承意义。从这个意义上说,原始绘画中的花鸟、鱼虫、走兽可谓后世花鸟画之滥觞。

![Richard Shilling美丽的地景艺术作品[图文] Richard Shilling美丽的地景艺术作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zyk3qzn54mf.webp)

![顺治年铜钱背后的延字代表制造地点[图文] 顺治年铜钱背后的延字代表制造地点[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xpszyr0twp1.webp)

![砚台收藏的诀窍 [图文] 砚台收藏的诀窍 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/upioc2fdyvk.webp)

![盛世佛光:陕西历史博物馆馆藏佛教造像[图文] 盛世佛光:陕西历史博物馆馆藏佛教造像[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rrb0elobypx.webp)

![明代官印讲究多 均有时间机构和编号[图文] 明代官印讲究多 均有时间机构和编号[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ugqgjslauwb.webp)

![故宫珍藏的这些国宝你知道吗[图文] 故宫珍藏的这些国宝你知道吗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/youfha0ip5o.webp)

![藏家把玩宋代铜质象棋子[图文] 藏家把玩宋代铜质象棋子[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1uxvyfix3ov.webp)

![绿松石还分软引籽和硬引籽 你知道吗[图文] 绿松石还分软引籽和硬引籽 你知道吗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nxtbwiv0b34.webp)

![超唯美的水彩风景插画欣赏[图文] 超唯美的水彩风景插画欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/34ci0owt2za.webp)

![完美的建筑艺术:城中御花园 探访香港超级豪宅[图文] 完美的建筑艺术:城中御花园 探访香港超级豪宅[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fe5n54ghn3u.webp)

![死了都要爱:那些深中恋物癖之毒的皇帝们[图文] 死了都要爱:那些深中恋物癖之毒的皇帝们[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cn223fylkuc.webp)

![流失海外的清代《圆明园四十景图》 2[图文] 流失海外的清代《圆明园四十景图》 2[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tliui2qbi51.webp)

![佛像收藏投资潜龙在渊[图文] 佛像收藏投资潜龙在渊[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hphlfn44tja.webp)

![陕西历史博物馆馆藏佛教造像:长安古韵 盛世佛光[图文] 陕西历史博物馆馆藏佛教造像:长安古韵 盛世佛光[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/syfe0fw4gez.webp)

![无比震撼的街头3D绘画艺术[图文] 无比震撼的街头3D绘画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/p0qn30jrr4n.webp)

![瓷器款字如何辨伪[图文] 瓷器款字如何辨伪[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pccauimpgcu.webp)

![老上海的万种风情[图文] 老上海的万种风情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/funx1gahvr0.webp)

![令人惊讶的咖啡杯绘画[图文] 令人惊讶的咖啡杯绘画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4z0k3npequ3.webp)

![美国鸟类剪纸:Rural Pearl作品欣赏[图文] 美国鸟类剪纸:Rural Pearl作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ylnsbjh3nfy.webp)

![堪称艺术品的怪诞鞋子,你敢穿吗?[图文] 堪称艺术品的怪诞鞋子,你敢穿吗?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/t3aruqgqoe2.webp)

![纸艺大师Peter Callesen作品欣赏[图文] 纸艺大师Peter Callesen作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jtb1y1iodzo.webp)

![北朝褐绿釉印花扁瓶体现东西融合[图文] 北朝褐绿釉印花扁瓶体现东西融合[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wido0uivew4.webp)

![设计点亮生活:水泥墩子的秘密[图文] 设计点亮生活:水泥墩子的秘密[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4tni2253yyu.webp)

![创意无极限:艺术藤编汽车[图文] 创意无极限:艺术藤编汽车[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aen2cqkwtar.webp)