读图时代,这样的通信无疑提供了一种阅读的雅趣:上世纪二三十年代,周作人与俞平伯之间的书信往来也十分频繁。为了便于保存,避免散失,1929年春,俞平伯将1924年8月至1928年11月周作人写给他的书信60封,装裱成册,,上面贴着“春在堂藏苦雨翁书札”签条。配上周作人那洒脱隽逸的毛笔小楷、彩色信笺和信末多样的印章,简直就是一部精美的艺术品。

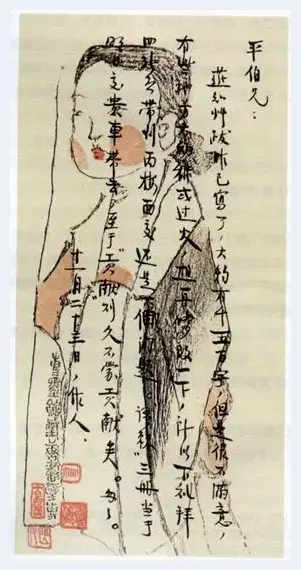

1928年11月23日周作人写给俞平伯的手札

经过上海译文出版社的多方联络,征得周作人、俞平伯两家亲属的同意,由我担任了《周作人俞平伯往来通信集》(以下简称《通信集》)的整理、校订和注释的工作。我对这项工作早有兴趣,原以为有能力把它完成好。但是,在实际工作中,才感觉到自己知识的欠缺。

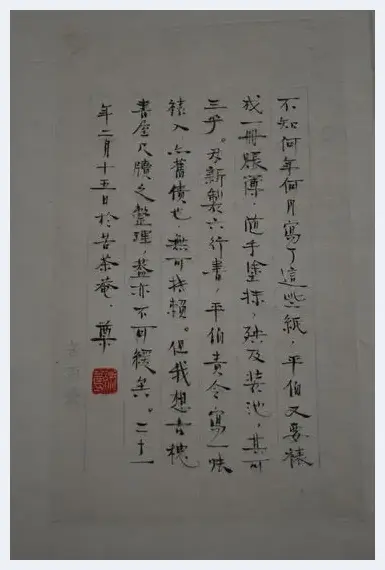

周作人为《春在堂藏苦雨翁书札》第三册所作跋语手迹

一、书信的来源

《通信集》是20世纪两位文化名人的交往实录。收入书信391封,其中周作人的书信是210封,时间由1922年3月27日至1935年12月20日。俞平伯的书信是181封,时间由1921年3月1日至1964年8月16日。虽然幸存下来的书信只是他们全部通信中的很少一部分,但是,亦足以反映出那个时代的社会形态、文化背景、教育状况、学者之间的交往以及他们的学术观点和文化追求,反映了他们以及他们周围人们的一个生活侧面。对于我们今天从事现代文学研究、熟悉和了解那个时代的文化生活,都具有很好的参考价值。

周作人的书信主要来源于俞平伯收藏的三大卷册《苦雨翁书札》,此外便是已被收入上海青光书局1933年7月版《周作人书信》、且为《苦雨翁书札》以外的零散书信等。俞平伯的书信主要来源于周作人数十年的收藏。说到这里,不能不感谢鲁迅博物馆在“文革”运动期间的全力相助,使周作人所保存的史料免于劫难;更要感谢周作人的亲属周丰一、张菼芳夫妇,是他们在上世纪90年代,应俞平伯亲属的要求,从周作人众多存信中,精心挑选出俞平伯的这些书信,为现在编选《通信集》提供了便利。

早在上世纪30年代初期,周作人在为自己编选第一本书信集时,就曾说过:“寄出的信每年不在少数,但是怎么找得回来,有谁保留这种旧信等人去找呢?幸而友人中有二三好事者还收藏着好些,便去借来选抄。”今天,当我们编选《通信集》的时候,才深深地感觉到数十年来懂得精心收藏、保存这些旧书信并能够提供给我们来选用的这些“好事者”,是多么有远见卓识,又是何等的可亲可敬!

那么,俞平伯是怎样历经磨难保存下了《苦雨翁书札》的?他与周作人又是怎样相识的呢?1917年9月,周作人被聘为北京大学文科教授兼国史编纂处编纂时,正是俞平伯在北京大学国文系读书期间,俞平伯自此结识并师从于周作人。至1967年周作人病逝止,俞平伯与他或密或疏地交往了近50年。他们是师生,更是朋友。在学术上他们有很多共同语言,而在抗战期间,他们又各自选择了截然不同的生活道路。

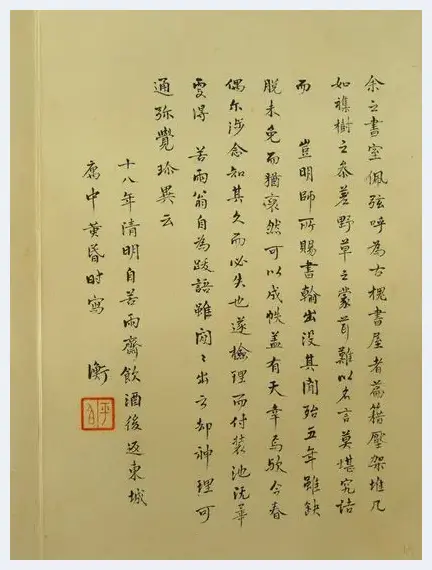

二三十年代是俞平伯与周作人交往比较密切的时期。那时,他们之间的书信往来也十分频繁。为了便于保存,避免散失,1929年春,俞平伯将1924年8月至1928年11月周作人写给他的书信60封,装裱成册,使之成为既可观赏,又可收藏的珍品。整个装帧十分考究,首尾均有薄木板夹护,上面贴着俞平伯自题的“春在堂藏苦雨翁书札”签条。配上周作人那洒脱隽逸的毛笔小楷、彩色信笺和信末多样的印章,简直就是一部精美的艺术品。1930年末,俞平伯又将1928年11月至1930年9月周作人写给他的书信64封,装裱成第二册《苦雨翁书札》。1932年春,俞平伯的第三册《苦雨翁书札》也装裱完成。

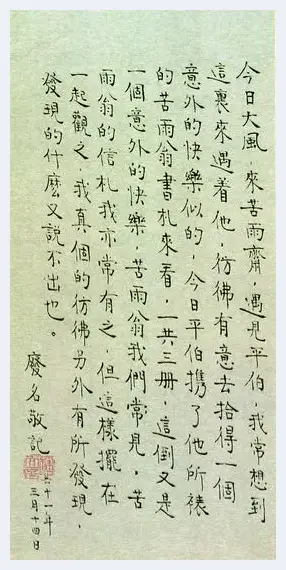

1932年3月14日,俞平伯携带着三册《苦雨翁书札》,应邀到苦雨斋小聚。他想让朋友们与他分享收藏和拥有《苦雨翁书札》的欣喜。于是,观赏俞平伯装裱成册的《苦雨翁书札》,便成了这次师生聚会的一个话题。废名观看后,深有感悟,当即题写跋语道:“今日大风,来苦雨斋,遇见平伯,我常想到这里来遇着他,仿佛有意去拾得一个意外的快乐似的,今日平伯携了他所裱的《苦雨翁书札》来看,一共三册,这倒又是一个意外的快乐,苦雨翁我们常见,苦雨翁的信札我亦常有之,但这样摆在一起观之,我真个的仿佛另外有所发现,发现的什么又说不出也。”

短短的几年之间,俞平伯再三装裱《苦雨翁书札》并请周作人题跋的举动,让周作人感动,他也想如法炮制,着手整理装裱《古槐书屋尺牍》。周作人这一礼尚往来的方法还真灵验,俞平伯立即感到大事不妙,马上阻止此事的实施。周作人只好答应缓行。从此,俞平伯虽然照样收藏周作人的来信,但是,却再也不敢提装裱的事了。然而,正是那些不曾装裱的书信,在解放前的战乱和建国后的历次政治运动中,也就必然地散失了。

1966年的“文革”运动期间,俞平伯被打成“资产阶级反动学术权威”进了“牛棚”,挨了批斗,被抄了家,“扫四旧”的大火把他的藏书、文稿几乎焚毁殆尽,厚厚的纸灰飘散在他的旧宅——老君堂寓所的院子里。这对于俞平伯来说损失惨重,无法弥补。然而,《苦雨翁书札》三卷册却能幸免于难,这就要感谢俞平伯的先见之明了。是他及早将《苦雨翁书札》卷子交给儿子带到天津的家中保存,才使它躲过了那场浩劫。

二、书信写作年份的判断

周作人、俞平伯往来通信的绝大部分信末未署写作年份,也有年、月或日期全无的信件,这给全书的编排带来了麻烦。好在俞平伯收藏的三册《苦雨翁书札》都标明了写作的时间范围,所以,不会出现太大的误差。而俞平伯的书信都是散篇,在没有信封的情况下,判断写作年份的任务就尤为艰巨,出错的可能性也比较大。本书判断写作年份的主要依据是:

(一)根据书信发表或出版的时间判断,如1922年3月27日和31日师生之间的通信,均在1922年4月15日《诗》月刊第1卷第4期发表过,加之俞平伯的回信中就署明“一九二二年三月三十一日”,所以,这些书信的写作时间应该是准确无误的。

(二)根据书信中谈及的作品的写作及发表时间、文集编辑及出版的时间以及参加社会活动的时间等进行判断。例如1926年12月7日俞平伯致周作人的信,信末只署明“七日早”,它的年份、月份都需要判断。所幸信中谈到了“《梦忆》序于《语丝》108期上未见登出,不知原稿刻存何处”。查《语丝》第108期是1926年12月4日出版的,而周作人的《〈陶庵梦忆〉序》则发表在1926年12月18日《语丝》周刊第110期,由此,便比较顺利地判断出此信写于1926年12月7日。

(三)根据能够看到的明信片上邮戳的时间和往来通信内容的相互衔接进行判断。如1925年5月4日,俞平伯在致周作人的明信片中,谈到了王季重的《文饭小品》,给予了较高的评价。他说:“看了数篇,殊喜其文笔峭拔,如在峡云栈雨间数千里无一息平夷也。此书颇似原刻本,甚以未全为惜也。”又说:“行文非绝无毛病,然中绝无一俗笔;此明人风姿卓越处。《雁宕山记》起首数语,语妙天下。非此不足把持游雁宕之完整印象。读此冥然有会矣。”而在周作人1926年5月5日的回信中,与俞平伯所谈的问题衔接得十分紧密。他说:“来片敬悉。王季重文殊有趣,唯尚有徐文长所说的以古字奇字替代俗字的地方,不及张宗子的自然。张宗子的《琅嬛文集》中记泰山及普陀之游的两篇文章似比《文饭小品》各篇为佳,……我常常说现今的散文小品并非五四以后的新出产品,实在是‘古已有之’,不过现今重新发达起来罢了。……”因为此信收入了1933年版《周作人书信》中,写信的年份即是作者当年自己标注的。而俞平伯明信片上的邮戳却清晰地显示着1925年5月4日,由此可知,周作人当年编辑书信集时,就已经把写信的年份搞错了。可以肯定地说,此信实际写于1925年,而且,由此还得知,周作人对于我国散文小品的这些重要见解(后来就形成了他的《中国新文学的源流》),最初是在与俞平伯讨论王季重、徐文长、张宗子的文章长短时谈起的。这无疑是新文学史中不可忽略的一环。

(四)根据比较可靠的记载进行判断。如1925年6月30日记载“某君匆匆进医院,匆匆出医院”的信,它的写作年份就是依据《钱玄同日记》判定的。

(五)也有一批俞平伯致周作人书信的写作时间是张菼芳先生整理书信时,根据信封邮戳标注的。老人家的认真和细心,不仅值得感谢,而且值得我们学习。

虽然我们为判断书信的写作年份付出了许多精力,但是,仍然不能保证没有差错。敬请方家、读者批评指正。

俞平伯为《春在堂藏苦鱼翁书札》第一册所作跋语手迹(俞昌实摄)

三、书信手迹的辨认

在书信整理过程中,手迹的辨认还是很有难度的。罗文华先生曾经谈道:“我做了二十多年编辑,接触过很多老先生的文稿、书信手迹,深知辨识字迹实是一门特殊而深厚的功夫。做好这项工作,既要广泛了解和掌握书法的各种体态,……又要熟悉每位老先生的书写风格和用字习惯,包括仅仅局限于其个人应用的风格和习惯。近来,天津社会科学院文学研究所研究员孙玉蓉先生正应邀编注《周作人俞平伯往来通信集》,我们曾共同就书信中的一些字词进行过反复辨识和查考,尽管如此,有的仍然难下结论。”(见2009年9月11日《文汇读书周报》)我们希望把该书的校订、注释工作做得好一点,尽量不出差错,少留遗憾,不辜负周、俞两家亲属的信任,不辜负上海译文出版社的厚望,也希望能够得到读者的大体认可。但是限于水平,外加细心不够,书出版后,还是发现了个别的失误,如书中第38页第3行的“读奉来书”,实际是“续奉来书”……此外,在有些书信的排版格式上也还有不妥之处,只能留待以后重印时改正了。

废名在《春在堂藏苦雨翁书札》第三册上写的观后跋

四、关于书信的注释问题

对于全书的注释,我们主要侧重于人物和作品。因为书信中涉及的同时代文化名人比较多,这些前辈距离我们已经比较遥远,今天的读者阅读起来可能会感到陌生。所以,书中对于人物和作品的介绍就占了比较多的篇幅。此外,对于书信中谈及的个别历史事件,也尽量作了简介。

对于书信的注释工作虽然是二度创作,但是,任务的艰巨让我们不敢有一点懈怠。为了注释的准确、无误,在条件允许的情况下,我们查阅了比较多的文献参考书籍,也借助了互联网络搜索引擎提供的便利,但是,由于周、俞往来通信绝大部分写于上世纪二三十年代,有些需要注释的问题,就属于查阅文献书籍和互联网络也解决不了的,必须查找原始资料,方可解决。

当然,能够查找到原始史料是幸运的。由于历史的原因,也有一些史料已经无从查考。如1930年,周、俞曾应沈启无邀请,到天津河北省立女子师范学院讲演。他们的讲演稿曾被刊发在该校1931年的刊物上。但是,该校1931年的相关刊物,天津图书馆均无馆藏,所以,此问题至今未能得到解决。

五、书信中对学问的切磋

《通信集》的内容丰富多彩,谈办刊、谈组稿、谈时事、谈趣事、臧否人物、评论作品、切磋学问,几乎是无所不谈,仔细读来十分有趣。尤其是对学问的切磋,对某一问题的关注,师生之间的默契和做学问的互补,实在值得我们学习与借鉴。如1927年,俞平伯曾作了一篇考证文章《〈长恨歌〉及〈长恨歌传〉的传疑》,发表在1929年《小说月报》第20卷第2期。文章认为杨贵妃并未死于马嵬坡。后来,周作人听到了杨贵妃在日本的一些传说,觉得与俞平伯的观点有吻合处,于是予以函告(见1930年7月30日周致俞信),随信还附寄了四张照片。俞平伯看了手札和照片后,兴趣大增,但是并不满足,还想继续深究。他在8月1日的回信中说:“传说虽异证据,亦足为鄙说张目,闻之欣然。不知能否由日本友人处复得较详尽之记叙乎?照片阅之,大有‘山在虚无缥缈间’之感。”于是,周作人在8月6日回信,续谈杨贵妃的传说。

经过几次书信研讨后,周作人同意将此传说发表,唯希望俞平伯“能为之加上一顶帽或一双靴,斯更善耳”。俞平伯没有辜负老师的嘱托,于1930年9月5日,写成了《从王渔洋讲到杨贵妃的墓》一文。他从自己用王渔洋韵填的《蝶恋花》词,其中讲到杨贵妃“钿盒香囊何处冢”谈起,并生发开去,将周作人的两封来信全文引入,详加说明。他还十分谨慎地谈出了自己的揣测:“这种传说在日本既流布广远,附会甚多,虽未必可信,却决非没有考虑一下之价值。附会果然是附会,但若连一点因由也没有,那么就是附会也不容易发生的。当时白老头子会不会听了这种谣言,才去写《长恨歌》。所谓海上蓬莱,就隐隐约约指了日本?或者是《长恨歌》既传诵海外,有日本的俞平伯之流猜出《长恨歌》的夹缝文章而后造出该项流言来?这两个假定都有点可能。无论你采用何种,对于鄙说的估价总不无小补。”至此,周、俞二人讨论关于杨贵妃的传说就暂告一段落了。

有趣的是事隔30余年后,周作人从日文杂志里看到了一则消息,说近时日本电视上有一个少女出现,说是杨贵妃的子孙,还展览古代文件作为佐证。想到俞平伯研究《长恨歌》、考证杨贵妃的往事,他立即将此新闻函告俞平伯。俞平伯在1963年11月17日的回信中,说:“昔年曾妄谈《长恨歌》,固当悔其少作,然东土既有杨妃墓,又有其后裔一再流传,亦可异也,岂所谓事出有因者乎。”俞平伯的回信竟然引发了周作人的写作灵感,他的随笔《杨贵妃的子孙》就发表在同年12月21日香港《新晚报》上。文中不仅回忆了俞平伯考证杨贵妃的往事,而且直接引用了俞平伯最新回信中的那段精彩论述。这是一段多么有趣的治学故事!周、俞师生二人由《长恨歌》研究引出的话题,竟然延续了30余年。由此可见他们之间的默契和对学问的不懈追求。

六、书信中的语言特色

在《通信集》中,语言的生动、风趣、幽默是十分突出的。周作人在描述钱玄同的特点时,曾说:“玄同善于谈天,也喜欢谈天,……一直谈上几个钟头,不复知疲倦。其谈话庄谐杂出,用自造新典故,说转弯话,或开小玩笑,说者听者皆不禁发笑,但生疏的人往往不能索解。”(见《钱玄同的复古与反复古》)其实语言庄谐杂出,喜欢用自造的新典故,说转弯话,这也是周作人的语言特点。书信中的趣语、戏语、幽默语随处可见,妙趣横生。如1928年5月16日,周作人使用俞平伯所赠笺纸,给俞平伯写信,因此,他在信末风趣地说:“‘即以其人之’纸,还致‘其人之身’。”又如1928年12月29日,他邀请俞平伯于1929年元旦到苦雨斋宴饮,请柬写得短而幽默:“敝屠苏于元旦上午准十时在敝斋准饮,请准(或先时更佳)时光临,但乞勿怪僧(?)多粥(?)薄耳。”再如周作人很早就想写一篇讲猫的文章,几次谈及,却一直没有动笔。1933年2月25日,他在写给俞平伯的信中说:“近来亦颇有志于写小文,乃有暇而无闲,终未能就,即一年前所说的猫亦尚任其在屋上乱叫,不克捉到纸上来也。”语言的鲜活、生动由此可见一斑。

当然,在风趣、幽默之余,书信中“不能索解”和“费解”之处也还是有的。因为这是他们之间的私人通信,本不拟公开发表的,所以,有些话是只有他们自己明了的,这也是完全可以理解的。在此我们只好忽略不记。

《通信集》的出版不仅具有重要的史料价值,而且具有欣赏价值。那便是书中的59幅全彩印插图,图片处理得非常精致,不仅可以欣赏到数十年前的文人墨迹、考究的各式彩笺,就是信末印章的字迹也多是清晰可见的。在这读图时代,这确实为读者提供了阅读的雅趣。■

![路桥一收藏家收藏了2000多份从民国至今的婚书[图文] 路桥一收藏家收藏了2000多份从民国至今的婚书[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tybow50xuem.webp)

![构思奇巧的西晋越窑青瓷胡人骑兽烛台[图文] 构思奇巧的西晋越窑青瓷胡人骑兽烛台[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ftsul2fmcob.webp)

![兵马俑戴蝙蝠侠头套 台媒称相当有艺术价值[图文] 兵马俑戴蝙蝠侠头套 台媒称相当有艺术价值[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/14qlalffzo5.webp)

![英国艺术家在封闭房间中冥想7天 仅靠饮水支持生存[图文] 英国艺术家在封闭房间中冥想7天 仅靠饮水支持生存[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/12u34vaox3a.webp)

![达芬奇名画《最后的晚餐》中两门徒或是自画像[图文] 达芬奇名画《最后的晚餐》中两门徒或是自画像[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/avivdujg0p0.webp)

![华盛顿的美术馆[图文] 华盛顿的美术馆[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b5ceuyy4llh.webp)

![伪造民国单据称名下有9983亿美元:诈骗100万[图文] 伪造民国单据称名下有9983亿美元:诈骗100万[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hpouzgbtzaj.webp)

![看名画与那些改编成的电影[图文] 看名画与那些改编成的电影[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jyalwrxahtk.webp)

![康熙心爱之物:九龙公道杯[图文] 康熙心爱之物:九龙公道杯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/znxnquldeim.webp)

![“另类”石涛[图文] “另类”石涛[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3klsp1w41br.webp)

![揭秘:著名画家梵高为何突然自杀[图文] 揭秘:著名画家梵高为何突然自杀[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/midkgvc0ae3.webp)

![武汉4名大学生拔路人头发 称是动保行为艺术[图文] 武汉4名大学生拔路人头发 称是动保行为艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aw1sxt2k0ay.webp)

![在台北故宫博物院中一探“古人雅集”[图文] 在台北故宫博物院中一探“古人雅集”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ei2szuo3dde.webp)

![圣索菲亚博物馆之后 又一博物馆将改为宗教建筑[图文] 圣索菲亚博物馆之后 又一博物馆将改为宗教建筑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pczsw1qhtuo.webp)

![退休老人16年改造 公寓楼梯变凡尔赛宫充满名画[图文] 退休老人16年改造 公寓楼梯变凡尔赛宫充满名画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tkjkutaqqxu.webp)

![北京书画家砍女医生18刀被诉故意杀人获刑15年[图文] 北京书画家砍女医生18刀被诉故意杀人获刑15年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0jmt0p23rxt.webp)

![民国文人书法背后的故事[图文] 民国文人书法背后的故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xqhdxe3zjmz.webp)

![古老纸片上暗示耶稣可能结过婚[图文] 古老纸片上暗示耶稣可能结过婚[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/w1i1r2uvtwe.webp)

![张大千向叶浅予学画[图文] 张大千向叶浅予学画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cefp4o5jrhq.webp)

![西班牙男子二十年建成一座古城堡[图文] 西班牙男子二十年建成一座古城堡[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xtozlyqp4iy.webp)

![徐悲鸿与他的两位妻子和情人[图文] 徐悲鸿与他的两位妻子和情人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fnnqci0kuaz.webp)

![国画大师画作挂厕所 子女索赔100万被驳回[图文] 国画大师画作挂厕所 子女索赔100万被驳回[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/152rywpd2qg.webp)

![《只画鱼儿不画水》购藏及转让记[图文] 《只画鱼儿不画水》购藏及转让记[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cdz3hddjsyp.webp)

![收藏业红火:旧书摊里出财富[图文] 收藏业红火:旧书摊里出财富[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4sihov2alsm.webp)

![北漂农民工卖菜写家史 被评价为三代人的贫穷史[图文] 北漂农民工卖菜写家史 被评价为三代人的贫穷史[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/o0uvaikwhq2.webp)