班簋

作为北京地区的大型综合性博物馆,首都博物馆于1953年开始筹备,1981年10月正式对外开放。当时的馆址位于北京市东城区国子监街孔庙内。为了容纳更多的藏品,以及服务更多的参观游客。1999年,作为北京市“十五”期间重点文化建设工程,首都博物馆新馆建设项目的立项申请,于1999年得到北京市政府批准,2001年12月正式奠基兴建。位于长安街西延线上的首都博物馆新馆于2006年5月18日正式开馆,独特的建筑风格使其成为首都北京的一座新地标。

当然,做为一座拥有最先进设施的现代化综合性博物馆,首都博物馆最吸引人的要算是其具有北京特色的丰富文物,这里的展览陈列以首都博物馆历年收藏和北京地区的出土文物为基本素材,吸收北京历史、文物、考古及相关学科的最新研究成果,成为一本了解北京历史文化的立体教科书。国宝故事

废品堆里淘出的“镇馆之宝”

班簋高22.5厘米、口径25.7厘米,圆腹,腹部有四个半环形兽首耳,并连接着四个内卷象鼻形足,通体有精美的兽面纹饰。最难得的是器内有198个铭文。从文字中可以得知,它的主人是3000多年前周穆王时的贵族。铭文记录了他受周王册封和他父亲随周王平定东国之乱的功迹,铭文的最后一句是“子子孙多世其永宝”,以让他们家族的子子孙孙记住祖先这段光辉的历史。

簋,最初是我国商周时期贵族盛食品的工具,后来演变成重要的青铜礼器。王公贵族们每逢重大庆典,都要铸鼎、簋等礼器来铭记。我国自古就讲究礼仪,天子在大型祭祀和宴乐中杀猪宰牛,用九鼎八簋盛主菜主食献给祖先、鬼神,可以说,班簋自一诞生,就身世高贵。

《宣示表》

根据记载,班簋在北宋时期就已出土面世,并一直被收藏在各朝代的宫中。在乾隆年间,已是皇宫的“重器”,得到乾隆皇帝的喜爱。

可惜的是,班簋在清皇宫中的尊贵生活并没有延续很长时间。1900年八国联军侵入北京,慈禧太后逃向西安,宫中的宝物成为侵略者的囊中之物。班簋应是此时被抢出皇宫,后又或贩卖,或遗弃在北京。在此后的七十年间,班簋一直“大隐”于北京的“尘世”中,可能是它的主人也知道这是宫中的重宝而“秘不示人”。直到“十年浩劫”,才使班簋的命运又一次发生重大转变。

“十年浩劫”期间,红卫兵小将四处“破四旧”,许多古代书画被烧,瓷器被砸,铜器、古籍被送到废品站、造纸厂、炼铜厂。为了抢救和保护古代文物,由北京市的文物工作者组成的“文物清理拣选小组”,当时在废品堆中每天“寻宝”“拣宝”。据1981年的统计,从1971年至1981年在废品站拣选到的珍贵青铜文物就达59件,其中包括班簋。

1972年夏季的一天,文物清理拣选小组的呼玉衡、华以武师徒二人又来到北京有色金属供应站,从金属废品中拣选文物。由于呼师傅年岁已高,就让华以武一人,先进废铜堆中扒拉、翻腾。快到中午时,华以武猛然间看到了一个裹泥带锈的青铜器碎片,他赶紧抱出来让师傅“掌眼”。呼师傅经过仔细查看再凭借多年经验,已初步认定它们应该是古代的重要青铜器。师徒二人又仔细寻找到其它一些相似的碎片,并立刻把它们包好,带回到清理拣选小组办公处。当时,我国另一位著名的青铜鉴定家程长新也在这个小组内。经过程先生的仔细鉴定、考证,初步认定它是一件有铭文的西周时期的青铜器。后来,程长新与呼玉衡返回废品收购站,将废品堆“过了一遍筛子”,又找到了几块碎片,经过仔细对接、辨认铭文,他们终于确定,这件宝物就是清宫的旧藏“班簋”。

洒蓝釉钵

为了重现班簋的风采,它又一次被请进皇宫。1973年夏季,班簋被送到故宫博物院文物修复厂,厂长蔡瑞芬将任务交给了经验丰富的赵振茂先生。赵先生经过整形、翻模补配、修补、对接纹饰、跳焊焊接、钢錾雕刻、做旧等多道程序才将班簋复原。尊贵、典雅的班簋修复后最终入藏到首都博物馆。

洒蓝釉钵:“有些年头的鸡食盆”

20世纪70年代的一天,一位老者手捧一件“大碗”来到位于后门桥附近的北京市文物商店地安门收购部,想要卖掉它换些钱。收购部的曹书田先生拿过此碗仔细观看后,感觉此器物比较奇特,大碗的釉色浓淡均匀,胎体厚重,外观略显粗糙,却也因此反而显得愈加古朴深沉。拿在手上感觉手头较重,大概是经常使用的缘故,碗内釉面有磨伤现象,且有污垢痕迹,已经不容易擦去。收购部的工作人员在和老者的交谈中得知,这个大碗在他家已经放了多年,曾经有过很多用途,做过放盐的容器,还做过一段时间喂鸡的食盆,他只知道这个十分结实的大碗有一定的年头。

在明朝制瓷业的历史上,有一种颜色釉瓷器,虽亦系出名门,为宫廷御用窑厂烧造,却一直不像它的其他“伙伴”那样受到追捧,它就是洒蓝釉瓷器。这件看上去并不起眼的大碗,恰恰就是极为罕见的宣德洒蓝釉瓷器。

人们对于洒蓝釉瓷器认知度不高,不是因为其不够珍贵,恰恰是因为它的存世量太过稀少,难得一见,才使得人们对它的认知有限。

洒蓝釉瓷器属名贵窑器,于宣德时期为景德镇所创烧,之后不久停烧。到了清代康熙时期,才又恢复生产。因其在浅蓝底上有水迹般的深蓝色斑点,犹如洒落的蓝色水滴一般,故称“洒蓝”。洒蓝釉制品的烧制工艺较为特殊,首先上白色釉,在烧成的白釉上用竹管蘸蓝釉汁水,吹于器表,于是形成了薄厚不均、深浅不同的斑点,所余白釉底如同飘落的雪花,也因此,洒蓝釉又被称为“雪花蓝”。

传世宣德期间的洒蓝釉制品极为少见,已知全世界现存有三件,除了藏于首都博物馆的这件之外,其中一件藏于天津艺术博物馆,另外一件原收藏于侨居瑞士的仇焱之老先生手中。1980年11月25日,在苏富比拍卖行于香港举行的拍卖会上,以370万港币被香港赵氏所得。

首都博物馆藏的这件洒蓝釉,高11.4厘米,口径25.3厘米,敞口,腹下渐收,矮圈足内有“大明宣德年制”青花双圈楷书款。造型规整,釉色美观,胎体厚重。此碗又叫“骰盔子”,据传是宫廷中用来掷骰子博大小时所用的工具。

如今,这件珍贵的洒蓝釉珍瓷究就静静地陈列在首都博物馆中,当我们在欣赏这件稀世珍品的时候,除了赞叹它独特的风貌,更应该庆幸在经历如此多的沧桑之后,这件凝聚着前人智慧的精品可以重新出现在世人面前。

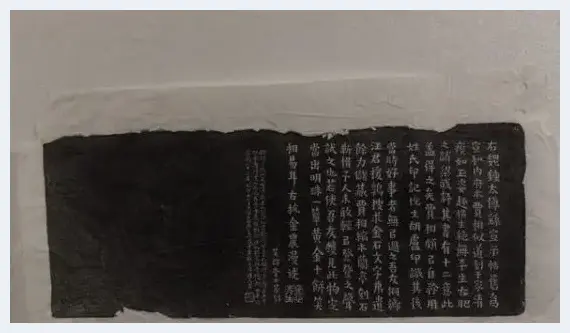

命途多舛的《宣示表》

说起中国书法,绕不开钟繇、王羲之两位书圣。首都博物馆所藏贾似道刻本原石《宣示表》就和“楷圣”钟繇、“书圣”王羲之有解不开的渊源。钟繇是中国最伟大的书法家之一,他身处魏晋时期汉字由隶书改为楷书的转型时期,奠定了汉字楷书的体式规范,被后人尊称为“楷圣”。钟繇的书法墨迹,以《宣示表》最受推崇。

《宣示表》,无款,小楷,共十八行,298个字,是钟繇写给魏文帝曹丕的一个奏文,内容是劝曹丕接受孙权的归附请求。中国邮政于2007年11月5日发行《中国古代书法—楷书》特种邮票,其中一张就是《宣示表》。

但是,我们今天所见到的《宣示表》的各种刻帖,都不是钟繇所书原迹。相传东晋丞相王导生前非常喜爱钟繇书法,战乱时,王导仓惶过江,抛下了所有的金银细软,东渡时还不忘将《宣示表》缝藏在衣服里随身携带。来到江南后,王导将它送给了王羲之。后来,王羲之又将《宣示表》送还给了王修(王敬仁)。晋穆帝升平元年,年仅二十四岁的王修不幸去世,悲伤的母亲知道儿子生前非常珍爱手中的这些墨宝,她要让儿子生前的最爱在他死后也能陪伴其左右,于是将它们放进王修的棺中陪葬,其中就有钟繇的《宣示表》。《宣示表》真迹就此在人间消失,也令后人再也无缘一睹其真实风采。

目前,大家欣赏到的钟繇《宣示表》,均是王羲之的临摹本。王羲之临本在北宋时期藏于内府,南宋末年归藏贾似道。贾氏十分珍爱此表,命门客廖莹中、名工王用和摹刻上石,并在刻石正面镌有贾似道印记和悦生葫芦印章,刻石精妙绝伦。贾似道刻《宣示表》是单刻帖。它不但是单刻《宣示表》中声名最为显赫的刻本,也是目前仅存的宋代《宣示表》单刻帖刻石。

贾似道,字师宪,号悦生、秋壑,天台人,官至南宋右丞相。德祐元年(1275年)贾似道遭罢官、贬逐,被杀于漳州。贾似道死后,王羲之临写的《宣示表》不知下落,但宋代刻帖原石却被深埋于杭州贾氏旧宅的地下,得以保存。明代晚期,有人从杭州贾氏旧宅的地下,将这方珍贵的宋代刻帖原石挖出。《宣示表》原石出土后,清代画家金农在背面刻写了题跋。并评价道:“清瘦如玉,姿趣横生,绝无平生古肥之诮”。有意思的是,金农在题跋中,说好友汪援鹑如果知道此石,定以“明珠一箪,黄金十饼”交换。之后,果然,汪援鹑以半顷湖田换到此石。从清代自民国,它曾先后辗转于多人之手。桐华馆主人金德舆、赵魏、张廷济均收藏过此石。清代金石家张廷济在背面刻写了题记。民国初,此石归镇江陈渭泉收藏。

《宣示表》较之钟繇其他作品,无论在笔法或结体上,都更显出一种较为成熟的楷书体态和气息,点画遒劲而显朴茂,字体宽博而多扁方,充分表现了魏晋时代正走向成熟的楷书的艺术特征,可说是楷书艺术的鼻祖。此石虽刻于南宋,但是贾似道很快衰败,久埋土中,清初才见天日。出土后得到收藏家珍爱,实属难得的珍品。2009年,北京市政府拨两千余万巨资购买,入藏首都博物馆。

![NGC专家访上海造币厂 揭秘熊猫币高品质原因[图文] NGC专家访上海造币厂 揭秘熊猫币高品质原因[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cwh0rcdiecv.webp)

![神奇的动物都在这里集合了![图文] 神奇的动物都在这里集合了![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1wbci2r5vqm.webp)

![科幻世界中的建筑[图文] 科幻世界中的建筑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vjfmel1ncmc.webp)

![安静与祥和[图文] 安静与祥和[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4pn3q4vrlwn.webp)

![收藏艺术品并不简单等于生意[图文] 收藏艺术品并不简单等于生意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aw1mb2exn4c.webp)

![收藏家张太无收藏故事:曾用一船银元换一部书[图文] 收藏家张太无收藏故事:曾用一船银元换一部书[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/24nbibduh0o.webp)

![马来西亚华人听力障碍不损才华:绘出彩色世界[图文] 马来西亚华人听力障碍不损才华:绘出彩色世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xyhjoqdggu4.webp)

![泉州:中国“最年轻”的世界遗产[图文] 泉州:中国“最年轻”的世界遗产[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s2wxcstd2o0.webp)

![李赞集荣获“2020年度最具收藏价值艺术家”荣誉称号[图文] 李赞集荣获“2020年度最具收藏价值艺术家”荣誉称号[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e5ir0e2b0zl.webp)

![16世纪老扑克起拍价40万 由马粪纸制成[图文] 16世纪老扑克起拍价40万 由马粪纸制成[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/51j33fg3zu0.webp)

![纪念伟大的收藏家:萨马兰奇诞辰100周年[图文] 纪念伟大的收藏家:萨马兰奇诞辰100周年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qn3hrn5whfs.webp)

![刘贺遗骸仅剩牙齿 百块金饼傍身[图文] 刘贺遗骸仅剩牙齿 百块金饼傍身[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fxwupkq120q.webp)

![中国创造钻石之王 ALLOVE被殿堂级钻石博物馆珍藏[图文] 中国创造钻石之王 ALLOVE被殿堂级钻石博物馆珍藏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nhuohlm53hd.webp)

![立春喜贴《春牛图》[图文] 立春喜贴《春牛图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s0yugw5tyx1.webp)

![考古成果证明契丹人痴迷围棋[图文] 考古成果证明契丹人痴迷围棋[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nznxdtzggdp.webp)

![法国人收藏清末美女照[图文] 法国人收藏清末美女照[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5epnhkxaa0v.webp)

![一部奔驰换一面铜镜[图文] 一部奔驰换一面铜镜[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cg1jomrnyd4.webp)

![美一女子攒16400件高跟鞋造型饰品[图文] 美一女子攒16400件高跟鞋造型饰品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1yfvujfsfe5.webp)

![赵薇微博发油画作品 画内女子温婉恬静[图文] 赵薇微博发油画作品 画内女子温婉恬静[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bostx2c3f3x.webp)

![美国信不信由你博物馆展示世界奇妙事物[图文] 美国信不信由你博物馆展示世界奇妙事物[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lrom253acqy.webp)

![茶叶也能当颜料 莫斯科艺术家创意惊人[图文] 茶叶也能当颜料 莫斯科艺术家创意惊人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lrk0bajb1d2.webp)

![两幅黄庭坚:真假美猴王[图文] 两幅黄庭坚:真假美猴王[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pbjyvnm4zgl.webp)

![徐悲鸿与他的两位妻子和情人[图文] 徐悲鸿与他的两位妻子和情人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fnnqci0kuaz.webp)

![《蒂凡尼早餐》房间卖585万美元[图文] 《蒂凡尼早餐》房间卖585万美元[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/01j00po1w43.webp)