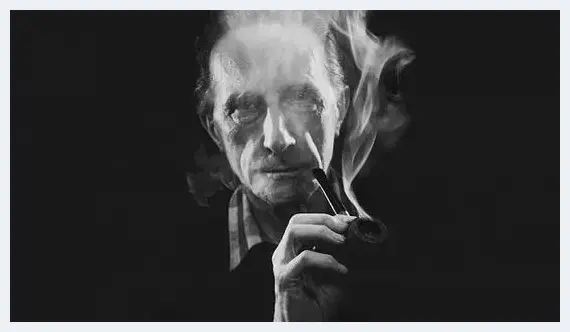

马歇尔-杜尚(Marcel Duchamp,1887.7.26-1968.10.2)

马歇尔-杜尚(Marcel Duchamp,1887.7.26-1968.10.2)

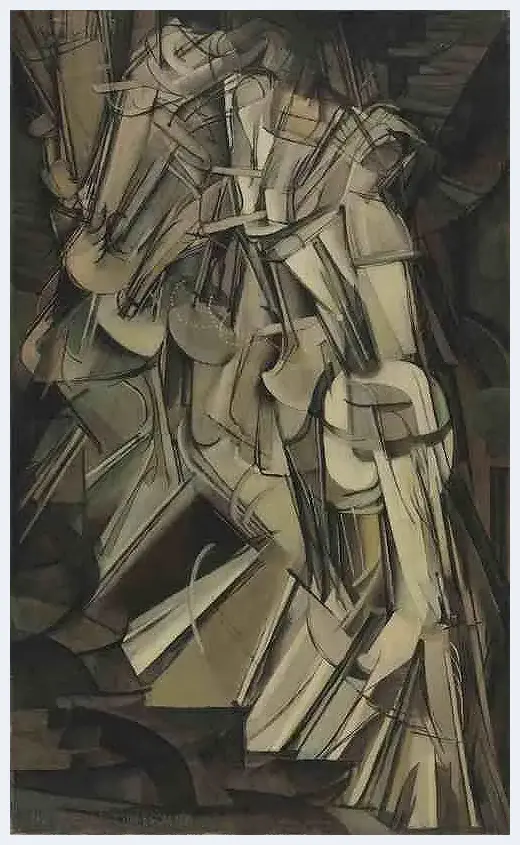

马歇尔-杜尚大约是定义了20世纪艺术的先驱者之一。《下楼梯的裸女》是染指立体主义和未来主义的实验,《LHOOQ》是对于达芬奇《蒙娜丽莎》的挪用和戏谑,臭名昭著的《泉》——那件被他签上名字送去展览的小便池——更是当代艺术的经典形象之一,自那以后,“现成品”成为后世艺术家极为热衷的创作方式。

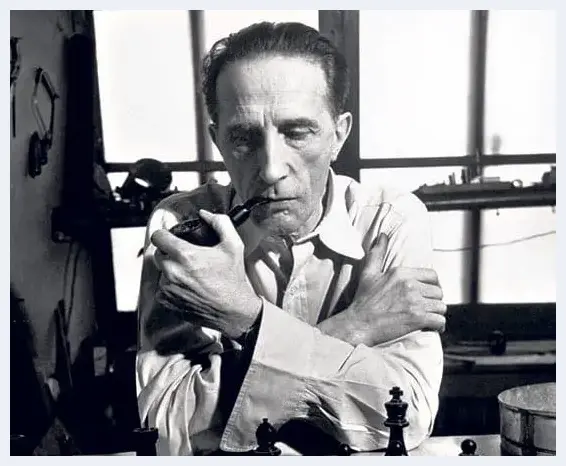

事实上,杜尚很早就开始逐渐远离艺术界。他过着深居简出的生活,很少出门,很少见人,既不去看画展,也不去美术馆。在他人生后半阶段,杜尚热衷于下国际象棋,而在私底下,他可能花费十年或者几十年时间创作一件作品。即便如此,他依然对周边的艺术圈有着巨大的影响力。彼时,他所生活的纽约逐渐成为世界艺术的中心,约翰-凯奇等激浪派艺术家均从杜尚身上受益良多,安迪-沃霍尔等波普艺术家同样将其视为艺术的领袖与符号般的人物。

杜尚于1968年10月2日去世,到今年恰逢50周年。界面文化经出版社授权,节选了《杜尚访谈录》的部分篇章。这些对谈发生在他去世前两年,杜尚罕见地敞开心扉,同卡巴纳聊及他的艺术和生活,回顾他的作品和经历。在这里呈现的,是一个完整、自由而独特的人。

马歇尔-杜尚:我很幸运,基本上没有为了糊口去工作

文 | [法] 皮埃尔-卡巴纳 译 | 王瑞芸

卡巴纳:杜尚先生,现在是1966年,再过几个月您就80岁了。在1915年,半个世纪前,您去了美国。回顾您的一生,什么让您最满意?

杜尚:首先,我很幸运,因为我基本上没有为了糊口去工作。我认为从实用的角度看,为了糊口而工作是挺傻的。我希望有那么一天我们可以不必为糊口而生。感谢我的运气,使我不必“下海”挣钱。我从某个时候起认识到,一个人的生活不必负担太重和做太多的事,不必要有妻子、孩子、房子、汽车。幸运的是我认识到这一点的时候相当早,这使我得以长时间地过着单身生活。这样,我的生活比之于娶妻生子的普通人的生活轻松多了。从根本上说,这是我生活的主要原则。所以我觉得自己很幸福,我没生过什么大病,没有抑郁症,没有神经衰弱。还有,我没有感到非要做出点什么来不可的压力,绘画对于我不是要拿出产品,或要表现自己的压力。我从来都没有感到过类似这样的要求:早上画素描,中午或是晚上画草图,等等。我不能告诉你更多了,我是生而无憾的。

卡巴纳:那么,什么是您最大的遗憾呢?

杜尚:我没有任何遗憾,真的没有。我什么都没有失去,在我的晚年甚至比我的早年还要走运。

卡巴纳:布勒东说过您是二十世纪最有才智的人。对您而言,什么是才智?

杜尚:这正是我该来问你的!“才智”这个词是人发明出来的最有弹性的词。有逻辑学的或者是笛卡尔式的才智。但我想,布勒东的说法另有一种意思,他从超现实主义的角度拟想出了一种更为自由的形式。对他而言才智是这样一种能力,它能够穿透普通人不能理解或难以理解的东西。这就像是在探索某一个词的意义,这个词会具有远较字典上给出的更丰富的意义。布勒东和我是同一类型的人——我们有相同的视域,这就是为什么我认为我懂得他对才智的看法:放大、拉长、延展、膨胀。。。。。。随你怎么理解。

卡巴纳:这么说来,您就是根据您的才智去放大、膨胀和探索了创造的限度。

杜尚:也许吧。但是我羞于用“创造”这个词,这个词的原意,社会性的意义是挺好的,但是,从根本上说我不相信艺术家的创造功能,他和其他任何人是一样的人。他的工作是要做某种事情,那么商人也是做某种事情,你明白吗?另一方面,“艺术”这个词让我感到有趣。就我所知它是从梵文来的,它的意思是“做”。现在,每个人都在做些什么事,而那些在画布和画框之内做东西的人就被称为艺术家。起先他们都是被称为工匠的,我更中意这个称呼。无论在世俗的、军事的或艺术的生活里,我们都是工匠。当鲁本斯,或者是其他什么人,需要蓝颜料,他就得告诉行会要多少克的蓝颜料,他们得讨论这件事,然后才知道他可以有50克或60克或者更多的蓝颜料。这就是在旧的契约方式中工匠的所为。“艺术家”这个词是在画家变得比较个体化之后被发明出来的,最早出现在君主制社会,在当代社会,他成了一个绅士。他不再为人做东西了,而是人们在他的产品中去挑选东西。艺术家的报复就是,他很少像以前他在等级制度的社会里必须做的那样让步了。

卡巴纳:布勒东不光说您是二十世纪最有才智的人,他还说——让我在这里引他的话——您“对多数人而言,是最扰乱人心的人”。

杜尚:我想,他的意思是指不肯跟随这个时代的流行风格就会让许多人感到不安。而这些人总把异己的事当成自己的对立面、一个敌手,但实际上这个敌手并不存在。这种敌手只对布勒东和超现实主义者存在,因为他们指望人除去已经做过的事之外还能做些别的。

卡巴纳:您有没有认为您已经使许多人感到不安了?

杜尚:不,在这一点上不会的,因为我不是一个抛头露面的人。我仅有的很少的露面机会也只是在布勒东的圈子里,以及在一些对我的作品有兴趣的人中间。在“公开”这个词的准确意义上说,我从来没有公开的活动。因为我从来没有把《大玻璃》(注:《大玻璃》是杜尚从1915年到1923年花了八年工夫画在一块大玻璃上的一张试验性的作品,其中形象是抽象的,手段是很机器化的。这张作品正式的名字是《新娘,甚至被光棍们剥光了衣服》。)拿出去展览,它一直都放在仓库里。

杜尚和《大玻璃》

杜尚和《大玻璃》

卡巴纳:那么,是您的精神位置而不是您的作品扰乱了人心……

杜尚:这儿,我还得说,我没有什么位置,我有那么一点儿像斯坦[注:斯坦(Gertrude Stein,1874-1946),美国现代派女作家,长年住在法国,和毕加索等现代艺术家过从甚密,十分理解和支持现代艺术。]在某个圈子里,她被认为是一个很有趣的作家,写了些与众不同的东西……

卡巴纳:我声明我可从来没有想到拿您和斯坦去比……

杜尚:这是比较那个时期的人的一种方式。对于这一点,我的意思是,在每个时期都有一些人,他们是不“出山”的。没有人会为这个受到干扰。我是“出”还是“隐”,实际上都一样。只是到了现在,四十年后了,我们才发现四十年前发生过一些事,这些事可能会干扰一些人——但是,人们在那个时候对这些事情根本没在意。

卡巴纳:在我们进入更详细的交谈之前,我们先来说说您生活中重要的事,即这样一个事实:在从事了差不多二十五年的绘画之后,您毅然放弃了,您可不可以解释一下这个决裂?

杜尚:这是由几件事情导致的。首先,和艺术家混在一起,我指和艺术家住在一处,一起交谈,使我不大开心。然后,1912年有一件意外的事,给了我一个所谓的“契机”。当我把《下楼的裸女》(注:《下楼的裸女》是杜尚在1912年创作的一张用分解的形体表现运动感的画。这张画1912年被巴黎的立体主义画展拒绝,但1913年在美国的军械库画展中引起轰动,使杜尚成为美国人眼里的欧洲重要现代艺术家。)送到独立沙龙去的时候,他们在开幕前退给了我。在这样一个当时最为先进的团体,某些人会有一种近似害怕的疑虑!像格莱兹[注:格莱兹(Albert Gleizes,1881-1953),法国画家。1910年左右是走红的立体主义画家。],从任何方面看,他都是极有才智的人,却发现这张裸体画不在他们所划定的范围内。那时立体主义不过才流行了两三年,他们已经有了清楚明确的界线了,已经可以预计该做什么了,这是一种多么天真的愚蠢。这件事使得我冷静下来。我对于这些曾被认为是自由艺术家们的行为的反应是,我离开他们去找了个工作,成了巴黎一家图书馆的管理员。我这样做是为了让自己离开这种环境,离开这种心态。让自己保持清醒,也为了挣钱养活自己。我当时25岁,我一直被教导说人要自食其力,我相信这一点。后来战争爆发了,一切事情都脱离了轨道,我就去了美国。

杜尚,下楼梯的裸女,1912,收藏于费城艺术博物馆

杜尚,下楼梯的裸女,1912,收藏于费城艺术博物馆

我在《大玻璃》上花了八年时间,同时也做一些别的作品,那时我已经放弃了画架和油画,我对这些东西觉得讨厌,不是因为已经有了太多的画或架上绘画,而是因为在我眼里,这并不是一种必要的表达我自己的方式。《大玻璃》是透明的,这个优点救了我。当你画一张画,即使是抽象画,总有一种要把它填满的需要。我想,为什么呢?我经常向自己问许多为什么,从这样的提问里产生怀疑,怀疑一切。我的怀疑是那样的多,以至于到了1923年我对自己说:“不错,这个方式很好。”其实,我并没有在一个预计的时候放弃所有的事。我从美国回到法国,把没有完成的《大玻璃》搁下了。当我再回到美国时又已经经历了好多事。在1927年我结了一次婚,我的生活变得可观起来。在这件东西上我已经花了八年时间,那完全是出于愿意,是自觉地根据精确的计划做的,但除了这些之外,我并不需要它成为内心生活的一种表达——这也许就是为什么我花了这么长时间在上面。可惜,渐渐地我失去了制作它的热情,它不再使我有兴趣,不能再使我在意。所以我不想再做了,就停了,但并不是突然决定的,我甚至想都没想,我就这么着了。

卡巴纳:这好像是一种对传统手段逐渐推进的拒绝。

杜尚:是这样。

卡巴纳:我还有一些事要问,当然,这不是什么新话题了,您对棋的热情……

杜尚:这不是什么正事,不过是有这回事。

卡巴纳:而且我还注意到,当您不画画的时候,您对棋的热情相当高。

杜尚:这是真的。

杜尚在下棋

杜尚在下棋

卡巴纳:所以我想知道,在这种时候,在实际的空间移动棋子的动作是否激起了形象性的创造,当然,我知道,您不喜欢这个词——创造。在您眼里,这种创造和您在绘画上真正的创造具有同样的价值,进一步说,是建立了一个空间中新的可塑的功能。

杜尚:在某种意义上来说,是的,下棋是一种视觉的和变化多端的游戏。如果在字面的严格意义上来说,它不是属于几何的,那么,它是属于机械的,因为它有移动。它是描绘,它是一种机器的现实。这些棋子本身不好看,好看的是下棋这种形式,不过,什么是好看——如果好看这个词可以用的话——好看就是移动。不错,在方式上它就是机器,比方说,一件考德尔的作品就是机械的。在下棋中,在移动的范畴中存在着一些很美丽的东西,但是在视觉的范畴中却没有。那是对移动或者说对动作的想象,下棋,就是这个移动产生了美,这种美完全存在于人的头脑中。

卡巴纳:简而言之,相对于在画布上有目的的形式游戏,在棋里玩的是无目的的形式游戏。

杜尚:是的,完全对。虽然下棋也不是完全的无目的,其中有选择……

卡巴纳:但是没有有意的打算吧?

杜尚:没有,其中没有任何社会化的打算,这是下棋的最重要之处。

卡巴纳:下棋是不是一种理想的艺术之作呢?

杜尚:可以是。同时,棋手中的境况比艺术家中的境况要令人好接受得多。棋手们是一群迷迷瞪瞪的人,两眼一抹黑,戴着眼罩,在某些方面有些像疯子,这实际上也是艺术家们应该具有的。但是通常艺术家们不这样。这可能就是为什么下棋更让我有兴趣。我深深地被下棋吸引有四十年到四十五年之久,后来,我的热情一点点地消失了。

![中国动车组首次登上马来西亚国家邮票[图文] 中国动车组首次登上马来西亚国家邮票[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lotmk5f2iap.webp)

![古代的带钩与现代的皮带有啥不一样?[图文] 古代的带钩与现代的皮带有啥不一样?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kpcizzmfjsj.webp)

![博物馆里的玉龟会“流汗”?3年多没人能解释为什么[图文] 博物馆里的玉龟会“流汗”?3年多没人能解释为什么[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ere2f34fnvv.webp)

![明朝古董眼镜长啥样 原来古代眼镜这么潮[图文] 明朝古董眼镜长啥样 原来古代眼镜这么潮[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fc33adkhnpj.webp)

![儿子忆钱学森:一把芭蕉扇3个补丁 一块表用多年[图文] 儿子忆钱学森:一把芭蕉扇3个补丁 一块表用多年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hcbjddhwvps.webp)

![为什么要让游戏包装成为艺术品?[图文] 为什么要让游戏包装成为艺术品?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bz5hqrfwqrn.webp)

![民国巨幅组画《北伐史画》下落:被日寇野蛮毁坏[图文] 民国巨幅组画《北伐史画》下落:被日寇野蛮毁坏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aislkgl12to.webp)

![乌克兰国宝级速绘艺术家丹尼斯:创新才是精髓[图文] 乌克兰国宝级速绘艺术家丹尼斯:创新才是精髓[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1vhh2u4z1t0.webp)

![让你怀疑自己智商的天价艺术品[图文] 让你怀疑自己智商的天价艺术品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/egblnes4pc3.webp)

![是不是一辈子买不起艺术品?[图文] 是不是一辈子买不起艺术品?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lkmffpwxzyd.webp)

![追逐着灾难的艺术家们[图文] 追逐着灾难的艺术家们[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lsumqtwxbde.webp)

![民间艺术家6年贴出62米布贴画 将申吉尼斯纪录[图文] 民间艺术家6年贴出62米布贴画 将申吉尼斯纪录[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/psnhfjlvaw0.webp)

![王金昌、马骏生获乌克兰国家博物馆荣誉证书[图文] 王金昌、马骏生获乌克兰国家博物馆荣誉证书[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pkoewsyqb02.webp)

![万余文物 揭开两千年前侯国面纱[图文] 万余文物 揭开两千年前侯国面纱[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cnizvycpck1.webp)

![著名毛体书法家姜林先生获聘中国行为法学会廉政书画院副院长[图文] 著名毛体书法家姜林先生获聘中国行为法学会廉政书画院副院长[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4sojyqhbblu.webp)

![台女研究生以裸体行为艺术吁正视古迹保存[图文] 台女研究生以裸体行为艺术吁正视古迹保存[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lyafnklwidd.webp)

![湖北行为艺术家巴黎悬空 所拍照片爆红网络[图文] 湖北行为艺术家巴黎悬空 所拍照片爆红网络[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/myd0z3mahuq.webp)

![建筑东方之门被网友批为低腰裤[图文] 建筑东方之门被网友批为低腰裤[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5uigca15cvz.webp)

![80后女画师原创漫画展萌倒观众[图文] 80后女画师原创漫画展萌倒观众[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ygof1wrj5s1.webp)

![Lady Gaga被比作美国的毕加索[图文] Lady Gaga被比作美国的毕加索[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l35x205ox5r.webp)

![用100万颗咖啡豆完成的画作[图文] 用100万颗咖啡豆完成的画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fvas1s30pvp.webp)

![宋徽宗:一位投错了胎的艺术大师[图文] 宋徽宗:一位投错了胎的艺术大师[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ekkfiqlld1j.webp)

![美院装裱师开博物馆 书画剩余材料历经几百年[图文] 美院装裱师开博物馆 书画剩余材料历经几百年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1oyzrhadlmq.webp)

![广西一下岗工人自创稻杆画 将“稻草变金条”[图文] 广西一下岗工人自创稻杆画 将“稻草变金条”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qzuf40qavxl.webp)

![两幅黄庭坚:真假美猴王[图文] 两幅黄庭坚:真假美猴王[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pbjyvnm4zgl.webp)