林纾(1852~1924)

林纾(1852~1924)

“小庭深。有苍苔老树,风物似山林。侵户清寒,捎池急雨,时听飞过啼禽。扫荒径、残梅似雪,甚过了、人日更多阴。压酒人家,试灯天气,相次登临。……”手中这把成扇,画的正是宋人王碧山这阙《一萼红》词意。扇上山水画意悠然静远,春夏间林木葱茏,山气日佳,有二三子沐熏风而吟咏,虽然城郭一带,桅杆几许,但仿佛身处山林远离俗尘,何况还有苍山如屏,意象开阔。

本扇画者林纾,得中国正统画派的薪传,所作清新婉约,舒缓而富有情趣。本扇品相极佳,画成于癸亥十月(1923年),距今已有95年,梅菉竹的大骨,打开扇子仍嘎嘎作响,一字一画“纸白版新”,想来昔日主人只为了收藏玩赏,甚少打开。

另面书法是晚清四大词家之一的朱孝臧强村先生录自己所作的《蓦山溪》词长调一阙,落墨重迟而标格苍劲,单独拿出也是一幅难得的学者书佳作。本扇的上款人拙盦,正是清代末科探花商衍鎏,难怪出手不凡,请到的两位都是一时学林艺坛名士。朱孝臧被推为一代词宗,林纾的文名当日不在其下,盖画因人重,当初为了馆藏搜求一件林纾的画作而购入的此扇,没想到还有了一举三得之妙。

林纾《山水》朱孝臧《行书》50x20cm 1923年 桑浦美术馆藏

林纾《山水》朱孝臧《行书》50x20cm 1923年 桑浦美术馆藏

近代两位著名的翻译大家很巧都是闽人。严复翻译注重介绍西方民主和科学,林纾则全力翻译西方小说,在开启民智、开放眼界、影响学林方面两人其实不相伯仲。要知道就吾国文人传统,对小说一类向来视之为“小道”, 所以许多有盛名的文人墨客绝不肯动手去写小说,写小说的也往往寄托假名,这种情况直到晚近才稍有所改观。但是林纾作为一个桐城派后劲的“古文家”,抛却“正统” 动手去译欧洲的小说,且称他们的小说家为可以与太史公比肩,仍可谓石破天惊的举动。自他之后才开始了翻译国外文学作品的风气,民国以后译作小说者众多,可以说大都是受林先生的感化与影响。

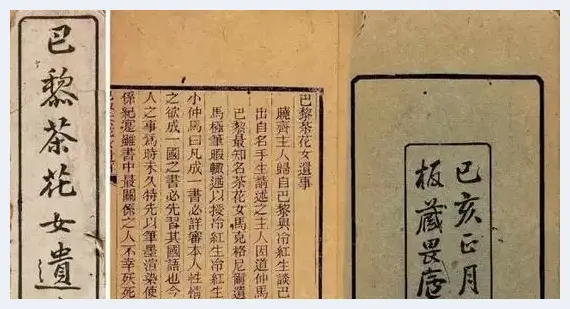

林纾翻译小说始于光绪二十三年(1897年),与精通法文的王寿昌合译法国小仲马《巴黎茶花女遗事》,这是中国介绍西洋小说的第一部,为国人见所未见,一时风行全国,接着他受商务印书馆的邀请专译欧美小说,先后共译作品高达百八十余种。

林纾不懂西文,所翻译的作品,都是经别人口述,由他笔录成文。他每天工作四小时,每小时能翻译一千五百字。找一个人作参照的话,胡适那时自己作文一个小时可写八九百字,译书一个小时写四百多字。可林氏是以古文的笔调翻译西洋小说,还要兼顾信达雅,如果像胡适之那般用浅近的白话文,成品字数估计还要翻上一倍。其实林纾从事翻译西方小说是半路出家,也与商务印书馆鼓励有关。林译小说多半由商务出版,当时稿酬一般千字二三元,而林纾译作有千字十元的稿酬,那时十元可购买上等白粳米一百六十斤,所以林氏的积极性也极高。林纾文名大炽后,登门求书画者也日多。家里特辟一间房间专事翻译,一间房间专事作画,老友陈衍戏称为“造币厂”,由此可见林琴南当日受欢迎的程度了。

林纾《金焦帆影图》张海若《朱砂瓦当》55x21cm 1924年 桑浦美术馆藏

林纾《金焦帆影图》张海若《朱砂瓦当》55x21cm 1924年 桑浦美术馆藏

林氏绘画早有师承,绝非半路出家,只是因为他的林译小说太成功,以致后人往往误会绘画是其业余所好。他23岁时拜福建诏安派名家陈文台为师,受闽派艺术影响,初以花鸟画创作为主,兼学山水、人物,深得诏安画派的精髓。中年移居京师,广泛学习各派山水画法,笔墨俱工,晚年技艺臻于至善。当步入了晚年时期的林纾,在新旧文化之争中,被贴上了保守的标签,非议与责难铺天盖地的席卷而来。为了远离纷争,他潜心钻研书画,不恒译书,以寻求心上的安宁之地。他自作卖画诗一首聊以自嘲:往日西湖补柳翁,不因人熟不书空。老来卖画长安市,笑骂由他耳半聋。

林氏主张画重气韵,“余谓气韵在文学家为不易到之境地,而画家入手,苟无气韵,即流伧荒。……故善于画者,随极写村庄儿女之态,而皆有一种离尘拨俗之致,即气韵清高也。文家入手讲意境,而画家入手必讲气韵。”馆藏另一把成扇是林纾甲子年所绘《金焦帆影图》,写镇江金山、焦山景色,构图舒朗,得江天寥廓、烟波浩渺之势。本画作于甲子(1924年)四月,当年十月林纾即归道山,该作可谓人书俱老,气格清高,绝无俗韵。好事者在一纪(丙子,1936年)之后,在另面配以金石家张海若的朱砂拓战国古泉以及汉高祖兰池宫瓦当并作考释,允称雅意相得。该扇装池同样考究,紫檀木大骨,上刻龚定庵诗,宝瓶头,玳瑁装饰,端正大气。

译作之外,林纾荟萃数十年中挥翰之心得而成画论《春觉斋论画》,包括了鉴赏、游历、师法、创新、流派、技法、经验、评论等诸多内容,论述精辟,所传达的文艺思想、审美理念和文人情怀与其文论一脉相承。他认为应该把画中六法的顺序改为:以经营位置为第一,用笔次之,傅彩又次之,传模应不在画内,而气韵则画成后得之,极有自己的艺术创作见地。书中兼有对曾鲸、郭巩、许友介、马典卿、谢馆樵、陈文台、汪志周等十余位闽籍名家画作、技法之论述,为后学研究闽籍绘画提供了重要参考。

![老夫妻勾画老北京 创作北京胡同系列钢笔画[图文] 老夫妻勾画老北京 创作北京胡同系列钢笔画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ctpkguda04f.webp)

![戴安娜王妃逝世20周年 威廉哈利两王子将竖立雕像[图文] 戴安娜王妃逝世20周年 威廉哈利两王子将竖立雕像[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sbyx41epfiu.webp)

![汉画中的犬 那份遗失了2000多年的美[图文] 汉画中的犬 那份遗失了2000多年的美[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2xtwbesa1mp.webp)

![文化产业赋能乡村振兴发展大会暨皇城相府集团成立二十周年活动隆重举行[图文] 文化产业赋能乡村振兴发展大会暨皇城相府集团成立二十周年活动隆重举行[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/skrmucpuhr3.webp)

![和平区惠民“艺术大餐”把精彩送进铁西[图文] 和平区惠民“艺术大餐”把精彩送进铁西[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/i5iv4gyij4r.webp)

![男子收藏错版百元人民币水印倒置[图文] 男子收藏错版百元人民币水印倒置[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qbmotpnaoea.webp)

![“考古+旅游”如何发展?[图文] “考古+旅游”如何发展?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/34bqqb4aojw.webp)

![地上的考古为何要动用无人机航拍[图文] 地上的考古为何要动用无人机航拍[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gay4x02nm5m.webp)

![周杰伦版画高价拍出引热议[图文] 周杰伦版画高价拍出引热议[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l1gaujc1ufa.webp)

![苏格兰国家画廊群将其巨大的馆藏数码化[图文] 苏格兰国家画廊群将其巨大的馆藏数码化[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/n3v3d0mu2h4.webp)

![元代大维德瓶掠影[图文] 元代大维德瓶掠影[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uranolhxknu.webp)

![达芬奇500年中的人性与神性[图文] 达芬奇500年中的人性与神性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hoo2vewfjns.webp)

![博物馆陶俑撞脸乒乓球奥运冠军马龙[图文] 博物馆陶俑撞脸乒乓球奥运冠军马龙[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fh2ux0tyvh3.webp)

![慈禧太后钦点的瓷器[图文] 慈禧太后钦点的瓷器[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/t24koayu0jf.webp)

![希腊艺术家欧元上绘涂鸦 反映希腊经济政治问题[图文] 希腊艺术家欧元上绘涂鸦 反映希腊经济政治问题[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xp5sfwctllg.webp)

![震旦博物馆:陆家嘴上班族新去处[图文] 震旦博物馆:陆家嘴上班族新去处[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/czbrg1z03cf.webp)

![徐悲鸿与齐白石的情谊[图文] 徐悲鸿与齐白石的情谊[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/c0lcnbtw0x0.webp)

![民国文人书法背后的故事[图文] 民国文人书法背后的故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xqhdxe3zjmz.webp)

![北京书画家砍女医生18刀被诉故意杀人获刑15年[图文] 北京书画家砍女医生18刀被诉故意杀人获刑15年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0jmt0p23rxt.webp)

![牧羊犬嘴刁奶瓶给羊喂奶[图文] 牧羊犬嘴刁奶瓶给羊喂奶[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l2i5snsgsa0.webp)

![收藏小物件的快乐[图文] 收藏小物件的快乐[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e2oypxayrqu.webp)

![两幅黄庭坚:真假美猴王[图文] 两幅黄庭坚:真假美猴王[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pbjyvnm4zgl.webp)

![吴作人画五卅惨案迈向画坛 差点被学校开除[图文] 吴作人画五卅惨案迈向画坛 差点被学校开除[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/msslk4czppl.webp)