沉默的文物背后,隐藏着一个怎样的“中国”,承载着何种历史文化记忆?

三件冷僻的古图纸。它们或为地图,或为测绘图,分处不同时代、地域,却都不仅仅是单纯的景观记录,而是包蕴着远远超出地理的寄托,让人们从中能够窥见某个特定历史时期中国的视野。

世界上最早有比例的这份铜版建筑图,竟然还留下了可与图版对照的遗迹

先民很早就意识到“图”的重要性。而现存的“设计图”,数量恐怕要比“测绘图”少得多。因为每次规划、每次设计只会产生一次“设计图”,却能不断地产生“测绘图”。

这也就是为什么,如果能找到一幅古代的“设计图”,其意义将会无比重大——可以说,时代越早,就越是“不可能的任务”。如果这幅“设计图”,不仅保存到今天,而且十分精密、科学,附有详尽的文字说明,以至于能被我们释读;甚至,如果这图规划的工程,竟还有遗迹保存,可供与图版对照,那更是奇迹中的奇迹了。1977年,在河北平山县一个小山村中,就出土了这么一幅前所未见的“设计图”。这就是现藏于河北博物院的“错金银兆域图铜版”。

这件铜版是中山王陵区的建筑规划图。它长近1米,宽近半米,厚近1厘米,最初从墓葬椁室中找到时,因大火焚烧和巨石压砸而扭曲变形。随着对它的清理和复原,人们发现这是一张工程设计图。图向与现地图相反,上面为南,下面为北。图版的中心部位,用金片嵌出五个享堂建筑的轮廓线,中心为王堂,两侧为哀后堂、王后堂和两个夫人堂。它是迄今发现的世界上最早的有比例的铜版建筑图,也是我国已经发现的最早的建筑平面规划图,为研究我国古代陵园建筑和建筑图学提供了珍贵而准确的资料。

铜版中央标有一段诏书,大意是:国王命令“赒”去修建“逃窆”,要按照既定的规模去施丁;如果发现了问题,要及时处理。诏书还威胁道:违背命令者,不仅会被处死,还会牵连子孙。这里的“逃窆”二字,学者们解作“兆域”或“兆窆”,指的是这位王的陵园。图上除了文字标记以外,还有许多轮廓线,用金银镶嵌而成。

图版所出土的陵墓,编号为M1,是平山已发掘的战国墓中最大的一座。此墓位于一座城址的两侧。发掘表明,此城可能是战国时期中山国的最后一座都城“灵寿城”。M1中出土的铭文铜器表明,其墓主人,应该就是中山国王。这幅图版,就与许多随身饰品一道,安放在的椁室内。

中山国是春秋时期由北方少数民族白狄建立的。该国夹居燕、赵、齐之间,面积不大,兵力却很强盛,虽然两次遭到灭国,但又两次复兴。从前我们对中山国的了解有限,随着这组墓葬的发掘,特别是在M1中出土了多件长篇铭文青铜器之后,我们对它的认识深入了许多。可以推断,的埋葬大约是在公元前4世纪末,这也是中山国复国后较强盛的时期,所以,能组织起人力,为陵园作详细的规划设计。

兆域图的绘制,如今看来可能平平无奇,但放在当时是了不得的手笔。首先,它是“平面图”;换言之,这是幅真正的正投影图,图中不存在“近大远小”,图面的长宽,只取决于真实尺寸。这已是很高级的抽象了。其次,该图虽然完全是用“轮廓线”组织起来的,但是,不同的线却具有不同的线型,例如,用粗银线表示墙体,用细银线表示封土边界,用宽金线表示享堂的范围,这样,给人以一目了然的“深度错觉”。这种做法,可以说是相当“早熟”的——在后代的许多工程图、建筑图中,我们反而很难看到“分线型”的做法。倒是在现代工程制图中,沿用了兆域图的手法,成为定式。

当我们将图文相对照时,能发现许多契合之处。比如,文字描述王堂、后堂边长为二百尺,间距为一百尺,而在图中,边长正好是间距之倍。其实封土内各项尺寸比例,都能与文字吻合。可见,此图是按比例尺缩绘的,而且,制图者已掌握了可靠的作图技术。那么,这个比例是多少呢?幸运的是,因为“王堂”(即M1)得以留存,而战国尺也有出土的实物,核算的结果是,这个比例非常可能是1∶500。

遗憾的是,图版中描绘的兆域最后未能全部完工。去世后不久,赵武灵王讨伐中山,的子嗣逃亡齐国,两年后就客死在了那里。之后不多久,中山国就消失在了历史中。因此只有的“王堂”以及先于而死的“后堂”最终建成,然而,这些墓上享堂建筑也没能屹立很久。Ml的椁室也遭遇过不止一次的盗扰,遗物大都被毁。但是,这块错金银兆域图铜版,却奇迹般地躲过盗掘和大火,幸存到了今天。如今,在它历经火烤而有些弯曲变形的表面上,依旧镌刻着那场中山王的兆域之梦。

南宋《平江图》碑:寄托长治久安愿望的这份石刻地图,再现近千年前苏州城水陆双棋盘式面貌

苏州碑刻博物馆有块特殊的南宋刻石《平江图》。碑高2.84米,宽1.45米,碑额有阳刻双龙环抱的阴刻“平江图”三字,勾画南宋平江府城(今苏州)城墙内外情形的阴刻地图构成碑心。对照图中建筑与方志记录,该碑成碑时间应在绍定三年(1230年),碑左下侧勒有刻工姓名:吕梃、张允成和张允迪。

《平江图》清晰地再现了平江城“大城套子城”的双重城垣结构,被两重城墙保卫的子城内坐落着平江府城的政治中心,子城城墙内部的建筑物包括平江军府署、设厅、小堂、宅堂、教场等,其中主要建筑沿南北向轴线排布,是典型的衙署布局。子城与大城城墙之间的城市空间被棋盘状的交通网络联系为一体。长安、北京等许多古代大城市的道路形态都以方正严整闻名,但平江城的这个棋盘网络又与这些北方城市的路网系统有所不同,是由交错的街道和河道构成的水陆双棋盘式格局,在路网的节点有各式形态的桥梁连接河道两岸的街道。

在《平江图》内遍布的立面图像中,我们能看到形似牌坊的坊表图示,这65座坊表便是南宋平江城城市空间的索引。

中国古代城市研究中,中外学者着眼于唐宋城市作出丰富的论述,西方学者归纳这一时期的城市变化为“中世纪城市革命”,坊市之变是其关注的核心问题之一。传统研究基于唐宋两代市场管理制度变化认为开放的市场和世俗的城市生活在宋代得以实现,并以“坊墙的倒塌”这一现象推论出“坊制崩溃”。

《平江图》中的平江城正是漫长的城市变革中的一个切面:坊表作为道路方位的标识物仍然竖立;参照同时期的《吴郡志》可知商业在城市的多个区域分布,甚至形成行业集中区域;新的基层单位“厢”(宋代州府城市普遍实行以厢统坊)已经设置,在地名上留下痕迹(如“北一厢”)。在新的城市空间结构中,新的市民正要开始他们的城市生活——今天我们的许多文化遗产即将从此间诞生。

我们常默认一幅地图是地景在平面上的投影,看一幅地图有如从空中俯瞰。然而在《平江图》中,平面的城垣结构和路网之间不乏立面的图像表现:我们能看见城墙的砖缝、女墙的形状、府衙寺观的屋檐和立柱、高耸的重檐宝塔,甚至花木与山峦。这种同时展现来自多种视角的景象的表现方式令人联想到透视法则并不甚严密的中国美术传统,而中国的地图传统确与绘画传统脱不开关系。

传统上,中国的地图中石刻地图并不多见,而石刻城市地图更少见。南宋的吕梃、张允成和张允迪受谁的指示刻出了《平江图》?

北宋朝廷因金兵入侵南渡,最终行在临安,宋金形成南北对峙的格局。建炎四年(1130年),金兵攻占平江府城,“吴中坊市悉夷为平地”(徐大焯《烬余录》)。绍兴四年(1134年),宋室正在漫长的南渡途中,在建康、绍兴等城之后,平江成为高宗新的驻跸之地,直到绍兴七年(1137年),平江复为府治,而朝廷改都临安。

虽一度成为首都级别的天子驻地,平江城在损毁后的大规模整治却要等到绍定年间。郡守李寿朋在绍定二年(1229年)主持平江城的土木兴修,并新作“壮观视昔有加”的六十五坊和“规制视旧有加”的盘门等。《平江图》所刻正是这次整治的成果。

不得不偏安一隅的南宋人留下了不少的石刻地图作品,有《平江图》《静江府城图》这样的城市地图,也有各种版本的《华夷图》《禹迹图》,甚至历代《地理图》。失土的焦虑和天下一统的愿望令南宋亟需代代巩固天下观念的教化道具,同时也需要关于地方政绩和政权力量的政治展示。“禹贡学”、测绘方法的进展是地图绘制的理论与技术铺垫,各地府学则成为有效的施教场所。巫鸿在关于“纪念碑性”的论述中指出石头与“永恒”相连,石刻是不朽的“提醒物”与“纪念碑”。

地图从来就不是单纯的地景记录,它们由人绘制、为人服务。今人能从街巷和山川间探查古代生活的印记,也可诠索当时人常有的超出地理的寄托。

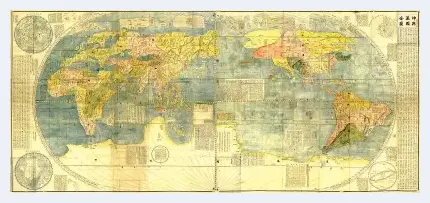

明末《坤舆万国全图》:利玛窦为中国“高定”的这份世界地图,堪称中西对话的源头

在明末较为系统传入的西学中,意大利耶稣会士利玛窦所译绘的世界地图特别引人注目。就其传播与影响来说,留存至今的利玛窦世界地图,首推《坤舆万国全图》系列。

在古人的眼中,世界是怎样的?“中国”是什么?“中国”又与“世界”怎样互动呢?

宇宙观,在中国人的心目中基本上是“天圆地方”或“天圆地平”的概念。中国古代对世界的认知则一直是中国中心论。

中国传统的“天下中国观”第一次受到挑战,是明代西学的传人。

16世纪,欧洲的海外扩张和陆上扩张第一个最明显的结果是,人类的眼界前所未有地扩大了。地理知识不再局限于一个地区、一块大陆或半球。整个地球的形状首次被了解和绘入地图。

欧洲的这些新鲜出炉的地理知识很快被传教士们带往了东方。利玛窦来到北京后,于1602年秋编绘出《坤舆万国全图》。作为汉文世界中第一次世界面貌的展示,利玛窦的世界地图是明末清初中国士人瞭望世界的第一个窗口。它给明末中国士人带来了闻所未闻的大量新的知识信息、新的绘制地图方法和地理学新词汇。

近代意义上的西方“地圆说”和地球经纬图首先是由利玛窦引入中国的。

为了让中国人更清晰地了解地圆观念,利玛窦担心椭圆投影不足以说明地球的事实,于是在世界地图上特地加绘了两个南北半球图,并画了南北二回归线,南北二极圈线。相应地把气候分为一个热带、两个温带、两个寒带。

利玛窦在《坤舆万国全图》中用中文介绍当时已探知的地球上的大陆。虽然当时他所说的“五大州”与今天的“五大洲”略有区别,但他毕竟最早把“五大洲”与“万国”概念介绍到中国,使明末士人第一次看到了一个全新的世界整体面貌。

“五洲”“万国”共存于同一个地球上,这不仅仅是地理观念的革新,同时也是对“天下中国观”的一个巨大的冲击。16世纪欧洲人绘制的世界地图,都把穿过幸福岛的零度经线置于地图的中央。利玛窦在将西文世界地图处理成中文本时,首先考虑到了中国读者的接受度。他稍更地图绘法,置中国于世界地图之中。

欧洲有在地图上绘制动物图像的传统。明宫廷彩绘本《坤舆万国全图》上所见的23头海陆动物是采用16世纪欧洲流行的以淡彩形式绘制的记录绘画。我们在《坤舆万国全图》中看不到普通驯养的牛、马、羊、猫、狗之类的常见动物,陆地动物有犀牛、白象、狮子、鸵鸟、鳄鱼和有翼兽等8头,而绘在各大洋里的各种体姿的海洋动物,同样也非国人所常见的鲶鱼和鳜鱼等类。出现在此本中的15头鲸、鲨鱼、海狮、海马、飞鱼等,都是传统中国民俗生活中“年年有余”的吉祥《鱼乐图》中全然没有的形象。

欧洲有在地图上绘制动物图像的传统。明宫廷彩绘本《坤舆万国全图》上所见的23头海陆动物是采用16世纪欧洲流行的以淡彩形式绘制的记录绘画。我们在《坤舆万国全图》中看不到普通驯养的牛、马、羊、猫、狗之类的常见动物,陆地动物有犀牛、白象、狮子、鸵鸟、鳄鱼和有翼兽等8头,而绘在各大洋里的各种体姿的海洋动物,同样也非国人所常见的鲶鱼和鳜鱼等类。出现在此本中的15头鲸、鲨鱼、海狮、海马、飞鱼等,都是传统中国民俗生活中“年年有余”的吉祥《鱼乐图》中全然没有的形象。

地图绘制也是一种文化建构,是诠释文化的一种方式,而跨文化的世界地图的绘制过程则更多地包含着多种文本与文化脉络之间的复杂对话。绘制者不仅需要与其源文本所属的文化对话,也需要与其身处的文化环境进行对话。

《坤舆万国全图》参考和利用了大量中外地图和中外文献,从而使这一由欧洲学者首次绘制的汉文世界地图在中国和中国周边地区的地理知识表达的准确性和丰富性方面,远远超过了同时代欧洲人绘制的世界地图,成为熔铸中西知识系统的首幅较完整的世界地图。并且,该地图以易于为中国读者所接受的方式,实现了与中国传统知识进行对话的效果。法国学者魏明德认为利玛窦世界地图的刻印堪称“中国内部的‘哥白尼革命’”,并将之视为“中西对话的源头”。

利玛窦之高明,就在于他不仅通过《坤舆万国全图》给中国人介绍一种新的宇宙观和世界观,而且还企图通过材料的选取与诠释,以一种隐晦和曲折的方式表达他对中西文化的看法。平等的对话包含着对自居中心论的否定和对多元文化的认同。

![“陶娃”胡榕娜的“陶苑三结艺”[图文] “陶娃”胡榕娜的“陶苑三结艺”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/crupicz3tsw.webp)

![美国画家为邓肯制作趣味漫画[图文] 美国画家为邓肯制作趣味漫画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l1poal3sqbs.webp)

![农民画中的年味[图文] 农民画中的年味[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qhe1fel3alo.webp)

![这个国家 从来不缺艺术与历史[图文] 这个国家 从来不缺艺术与历史[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cdns0qzb0hp.webp)

![古代名媛是如何做到脚底生香的 从画中找证据[图文] 古代名媛是如何做到脚底生香的 从画中找证据[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f4vq3jwabpi.webp)

![艺术家休洛克将为大都会博物馆外立面“镀金”[图文] 艺术家休洛克将为大都会博物馆外立面“镀金”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/z5sfy5jp30r.webp)

![雪藏132年 高迪处女作“文森之家”宣布解禁[图文] 雪藏132年 高迪处女作“文森之家”宣布解禁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s2ctncg5s4k.webp)

![巴黎中国文化中心举办“法中装饰艺术”讲座[图文] 巴黎中国文化中心举办“法中装饰艺术”讲座[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ksobuixhepu.webp)

![74岁图画书大师岩村和朗:我画的小老鼠永远长不大[图文] 74岁图画书大师岩村和朗:我画的小老鼠永远长不大[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nxwtjypm4cy.webp)

![东京奥运火炬设计者独特的自然观[图文] 东京奥运火炬设计者独特的自然观[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vi31yfioeeg.webp)

![纵丰利先生获得江西省非遗代表性传承人和江西省陶瓷艺术大师双殊荣[图文] 纵丰利先生获得江西省非遗代表性传承人和江西省陶瓷艺术大师双殊荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a5qbagwbcny.webp)

![《以马忤斯的晚餐》:卡拉瓦乔的不同刹那[图文] 《以马忤斯的晚餐》:卡拉瓦乔的不同刹那[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1rjkqbto2bu.webp)

![文玩圈中“最豪”的三种手串:你有吗[图文] 文玩圈中“最豪”的三种手串:你有吗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xakxo3wyg5e.webp)

![为弘扬民族文化而潜心收藏的大家——吴应骑教授[图文] 为弘扬民族文化而潜心收藏的大家——吴应骑教授[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dgcwmssgzko.webp)

![伦勃朗名作被盗十多年[图文] 伦勃朗名作被盗十多年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xb305ag3czf.webp)

![道士邱处机与玉器行业[图文] 道士邱处机与玉器行业[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ueunz5pbfy2.webp)

![爱因斯坦8万份文件将向世人公开 含24份情书[图文] 爱因斯坦8万份文件将向世人公开 含24份情书[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/d0q4bni4fmy.webp)

![4000年前陶器什么样[图文] 4000年前陶器什么样[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvmo0nhzbct.webp)

![台女研究生以裸体行为艺术吁正视古迹保存[图文] 台女研究生以裸体行为艺术吁正视古迹保存[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lyafnklwidd.webp)

![康熙60大寿臣子送青花万寿纹尊 每个寿字都不同[图文] 康熙60大寿臣子送青花万寿纹尊 每个寿字都不同[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zecsuykwdz5.webp)

![国画大师画作挂厕所 子女索赔100万被驳回[图文] 国画大师画作挂厕所 子女索赔100万被驳回[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/152rywpd2qg.webp)

![女艺术家一天内和2女5男结了7次婚[图文] 女艺术家一天内和2女5男结了7次婚[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gek3jqckq5f.webp)

![《只画鱼儿不画水》购藏及转让记[图文] 《只画鱼儿不画水》购藏及转让记[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cdz3hddjsyp.webp)

![俄罗斯5岁女童挥笔一幅画要价90万[图文] 俄罗斯5岁女童挥笔一幅画要价90万[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/azcafwj3lcj.webp)

![毕加索的裸女画在欧洲机场引起风波[图文] 毕加索的裸女画在欧洲机场引起风波[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5vu5hcrduyx.webp)