| 中文名 | 赵士雷湘乡小景卷 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 赵士雷湘乡小景卷 |

| 时代 | |

| 门类 | 绘画 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(新00147117) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

赵士雷湘乡小景卷❖图片

赵士雷湘乡小景卷❖简介

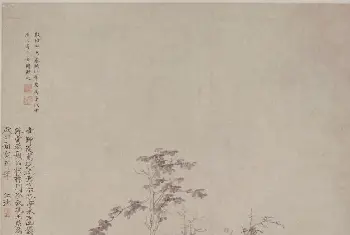

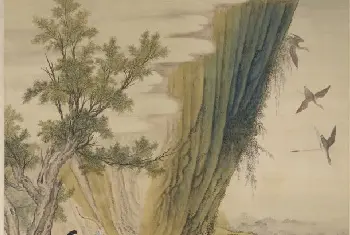

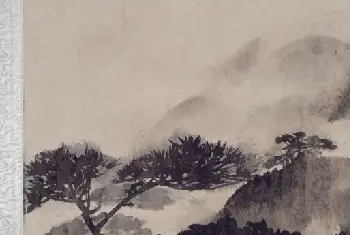

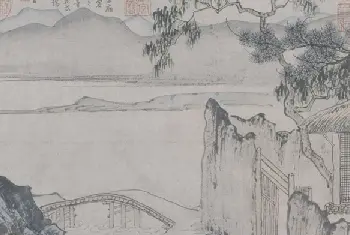

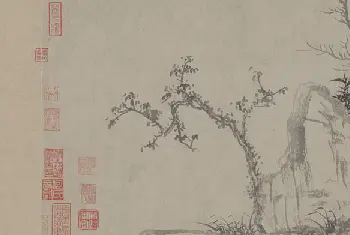

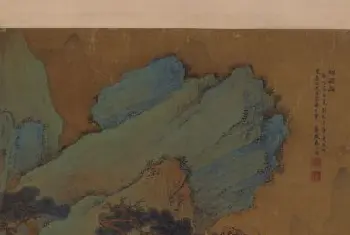

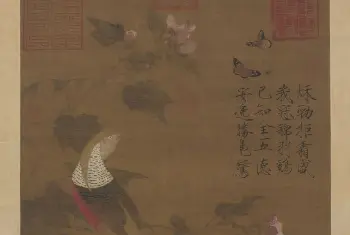

《湘乡小景》卷,宋,赵士雷绘,绢本,设色,纵43.2厘米,横233.5厘米。

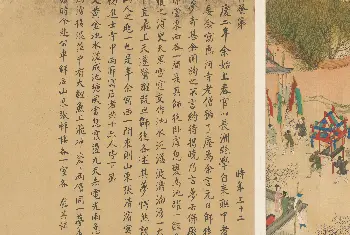

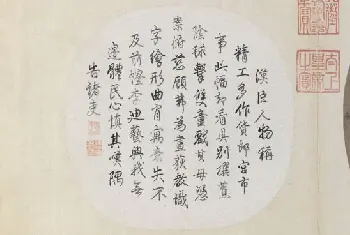

前隔水黄绫上有宋徽宗赵佶 瘦金体书“□室士雷湘乡”等字题签。本幅上有清乾隆皇帝御题诗一首,尾纸有明顾从德、项子京、谢淞洲跋。钤项子京“子京珍秘”、“子京父印”、“项元汴氏审定真迹”等印,并钤有清乾隆帝“三希堂精鉴玺”、“乾隆御览之宝”、“古希天子”及嘉庆皇帝“嘉庆御览之宝”、宣统皇帝“宣统御览之宝”诸玺。

此图为开阔的平远式构图,远景汀渚曲折,垂柳弄阴,一派仲夏景象;中景为辽阔的水面,有白鹭、野凫、鸳鸯等水禽嬉戏波间,富有情趣;近景绘高大的苍松,枝繁叶茂,一派生机。图中树木用宋人普遍运用的夹叶法表现,茂密的树叶为笔法工整的双勾填色,枝叶相互叠加,既富有层次感又不失之于琐碎。此图所绘一湖两岸的小景致虽然缺少李唐、范宽高远式取景的壮美,然亦不乏田园诗的意境。

宋内府 《宣和画谱》、明汪珂玉《珊瑚网》、清阮元 《石渠随笔》、吴升《大观录》等著录。

此图流传有绪,初为宋徽宗赵佶收于内府,明代流入民间藏家之手,并且相互买卖,据图上题跋可知,顾从德于“嘉靖辛丑冬以五十金得之于黄茂夫氏”,项元汴“用原价购于上海顾氏”。清康熙朝时被献入清宫,著录于王原祁主编的《佩文斋书画谱》。雍正末年,皇室将其赐给在宫中负责鉴别内府所藏名画法书的谢淞洲,谢为此题“上距嘉靖辛丑一百九十五年吴门谢淞洲得之”。但不久,它又被乾隆帝收归清内府。宣统年间(1909-1911年),溥仪将它偷运出宫,被伪满洲国军人王学安掠得。王迫于战乱,将其收入铁筒埋于地下,后又转与好友王思民。中华人民共和国成立后,归国家文物局所有,文物局将它拔交故宫博物院。此时,它已因霉烂过甚有近三分之二残破不全,经故宫博物院的专家重新揭裱、补绢、补色,得以重放异彩。

相关知识科普

赵士雷

赵士雷(生卒年不详),字公震。宋宗室,曾任襄州观察使等职。善作湖塘小景,清雅可爱,有诗人思致,为时人推重。为宋内府《宣和画谱》著录的作品有51件。

前隔水

前隔水是本幅前面一段有装饰性的绫裱。

隔水

或称“隔界”,是为了使“天头”、“引首”与“画心”不致紧接在一起而相隔的镶条,亦增加了美观之效果。

赵佶

赵佶(1082—1135年),即宋徽宗,北宋皇帝、书画家。在位时广收历代文物、书画,极一时之盛,亲自主持翰林图画院,编辑《宣和书谱》、《宣和画谱》。能书善画,自创书法“瘦金体”。

瘦金体

北宋皇帝徽宗赵佶所创的一种楷书字体,学唐代褚遂良、薛曜、薛稷而自具新意,成一家之法。明·陶宗仪《书史会要》记载:“徽宗行草正书,笔势劲逸,初学薛稷,变其法度,自号瘦金书。”其书结体疏朗端正,下笔尖而重,行笔细而劲,撇捺出笔锋而利,横竖收笔顿而钩,整体遒丽瘦硬,只剩筋骨,故称“瘦筋(金)体”。今之仿宋体,亦是从此中脱出。代表作品有《楷书千字文卷》(上海博物馆藏)。

尾纸

又名“拖尾”,是书画手卷的一部分,位于后隔水之后。用镶料纸接成,主要用以加大手卷的轴心圆周,以适于在手中把玩并起到保护画心的作用,同时可供鉴赏者题写跋语。

顾从德

顾从德(约1525—?年),字汝修,明松江府(今上海)人。著名收藏家。

项子京

即项元汴(1524—1590年),明嘉兴(今浙江省嘉兴)人,字子京,号墨林山人,别号香岩居士、鸳鸯湖长、退密斋主人,收藏家、画家。富藏书画等古名物,在明代私家收藏中堪称巨擘。精鉴赏。常见主要印记有“项元汴印”、“子京”、“檇李项氏世家珍玩”、“神品”等。

谢淞洲

谢淞洲(生卒年不详),字沧湄,号林村,长洲(今江苏苏州)人。工书画,精鉴赏,曾被清雍正皇帝召至京城,命其鉴定内府所藏书画,颇受重用。

项元汴

项元汴(1524—1590年),嘉兴(今浙江省嘉兴)人,字子京,号墨林山人,别号香岩居士、鸳鸯湖长、退密斋主人惠泉山樵、漆园傲吏等,收藏家、画家。家资富饶,广收法书名画,贮于天籁阁中,其法书、名画以及鼎彝玉石,储藏之丰,甲于海内,精鉴赏,有“项元汴印”、“子京”、“檇李项氏世家珍玩”、“神品”等鉴藏印数十方。工绘画,兼擅书法。著有《墨林山人诗集》《蕉窗九录》等。

三希堂

位于紫禁城西六宫之一养心殿内西暖阁,原为乾隆皇帝的书房,名温室。因内府收藏王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》,乾隆皇帝视为稀世之宝,贮藏于此,并撰《三希堂记》,阐释“三希“之深意,遂易名为三希堂。至今仍保持原貌。

三希

清乾隆内府曾收藏晋王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》三件晋人书迹,高宗弘历视之为稀世珍宝,贮藏于养心殿西暖阁“温室”,颜曰“三希堂”。

平远

山水画技法名,“三远”之一。出自北宋郭熙《林泉高致》之说:“山有三远:自山下而仰山巅,谓之高远,自山前而窥山后,谓之深远,自近山而望远山,谓之平远。”

双勾

此处指中国古代复制法帖的技法。由于没有印刷术,为使名家法帖得以流布,乃按作品的原样,勾勒出轮廓,再按照原作墨色浓淡与笔划轻重填墨,以使观者得到近似真迹的作品,也称双钩廓填法。许多法书名迹因此得以保存并流传后世。此法盛于唐代,宋代亦多见用。

李唐

李唐(约1049—1130年),字晞古,河阳三城(今河南省孟县)人。约在北宋宣和年间入宫廷宣和画院供职;金兵陷汴梁(今河南开封)后,南渡流落临安(今浙江省杭州),以近八十的高龄入绍兴画院。其山水宗法荆浩、关仝、范宽,又加以变化。布局多取近景,突出主峰或崖岸,山石作小斧劈皴,墨色与勾皴往往一次完成。用笔劲健,积墨深厚,画风沉郁雄壮。晚岁遂自成一家,开启南宋山水画一代新风,与刘松年、马远、夏圭共创南宋“院体”,画史并称为“南宋四家”。传世作品有《万壑松风图》轴、《采薇图》卷等。

范宽

范宽(生卒年不详),生于五代末,宋仁宗天圣年间(1023-1032年)尚在,华原(今陕西省耀县)人。范宽原名中正,字中立,因其习性温缓,世人谓之“宽”,遂以范宽名世。善绘山水,在师法荆浩、李成笔墨的基础上,饱览所居之地终南、华山等处烟霞云壑,形成构图饱满、落笔苍健的艺术风貌。宋人将他与同时代的关仝、李成并列,誉为“三家鼎峙,百代标程”。代表作有《谿山行旅图》、《雪山萧寺图》等。

内府

职官名,见《周礼·天官》,执掌贡赋货藏,以供邦国之用。后泛指皇家府库或宫廷。

《宣和画谱》

北宋徽宗宣和年间(1119 —1125年)由官方主持编撰的宫廷所藏绘画作品的著录著作。宋朝自建国初期即重视开展古书画搜访工作。徽宗时,内府收藏日趋丰富,于是将宫廷所藏的历代著名画家的作品目录编撰成《宣和画谱》20卷,以备查考,成书于宣和庚子(1120年)。书中共收魏晋至北宋画家231人,作品总计6396件,并按画科分为道释、人物、宫室、番族、龙鱼、山水、畜兽、花鸟、墨竹、蔬果10门。每门画科前均有短文一篇,叙述该画科的起源、发展、代表人物等,然后按时代先后排列画家小传及其作品。《宣和画谱》虽属于著录性质之书,但从其对每门画科的叙论和每位画家的评传来看已大大超出了著录的范围而具有绘画史论的性质。因此,可以说此书不但是宋代宫廷所藏绘画品目的记录著作,而且还是一部传记体的绘画通史。书中的艺术观点及对画家的评论与宋代画院品第标准是一致的。对于作品的要求,提倡“以不仿前人,而物之情态形色俱若自然,笔韵高简为工”,更强调立意和格调。但书中对绘画发展的综合概括论述较为薄弱,只记录作品的题目而不加说明,则过于简略。加之鉴别去取有时难免欠精,致使真伪相杂。该书对于研究北宋及其以前的绘画发展和作品流传仍有着一定的史料价值。

《珊瑚网》

四十八卷,明代汪珂玉撰,成书于崇祯十六年(1643年)。全书分“法书题跋”与“名画题跋”两部分。内容涉及汪氏自藏、目见和抄集的书画题识、题跋以及收藏者的收藏目录等内容,是明代重要的书画著录书之一。

阮元

阮元(1764—1849年),江苏仪征人,字伯元,号芸台。乾隆五十四年(1789年)进士,官至体仁阁大学士。善书,精研金石,参与编纂《石渠宝笈·续编》《钦定全唐文》等书。有《研经室集》《积古斋钟鼎款识》《两浙金石志》《汉延熹西岳华山碑考》四卷等多种著述。

《石渠随笔》

八卷,清代阮元撰。阮元,字伯元,号芸台,江苏仪征人。清乾隆朝进士,官至体仁阁大学士,加太子太保、太傅。工诗文,精鉴赏,学通百家。曾奉乾隆皇帝敕命与王杰、董诰、金士松等人编纂《石渠宝笈》续编,将所见书画的题跋、真赝之别等随手记下,著成此书。

《大观录》

二十卷,清代吴升编著。吴升,字子敏,吴县(今属江苏)人。自幼雅好古物,尤精于鉴赏书画。此书前九卷著录法书,自三国魏起至明代止,记有每件作品的书写字数、行数及本文;第十卷为《元明贤诗翰姓氏》,录有元、明时期最著名的法书家小传;第十一卷至二十卷著录自东晋至明代的名画,详尽地描述画面,记录款识、题跋,并加以客观的评论。书前有宋荦及翁方纲序。

王原祁

王原祁(1642—1715年),字茂京,号麓台、石狮道人,江苏太仓人,王时敏之孙。清康熙九年(1670年)进士。因画艺,被召供奉内廷,深受皇室青睐,地位显赫,任《佩文斋书画谱》纂修官和《万寿盛典》总裁,官至户部侍郎,故称“王司农”。他擅画山水,其绘画艺术承绪家学,自幼得到祖父王时敏的刻意指导,一生倾注于笔墨施运的营求中,自称笔端有“金刚杵”, 画风中年秀润,晚年苍浑。与王时敏、王鉴、王翚合称清初“四王”。王原祁作为“四王”中最年轻的一位画家,秉承家学,追摹古法,在不懈创作的同时,以同样方法再授弟子,对山水画的发展及“娄东派”的形成起到重要作用。其对绘画的影响一直延续到清中、后期“小四王”(王昱、王愫、王宸、王玫)、“后四王”(王三锡、王廷之、王廷国、王鸣韶)。“四王”的绘画创作继承明末董其昌的绘画理论和实践,力图集古人之大成,被确立为正统画派。追随王原祁的画家众多,形成“娄东派”,几乎独占了当时的画坛。著有《雨窗漫笔》、《扫花庵题跋》等。