| 中文名 | 当阳峪窑白釉剔花缠枝菊纹缸 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 当阳峪窑白釉剔花缠枝菊纹缸 |

| 时代 | |

| 门类 | 陶瓷 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(新00117505) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

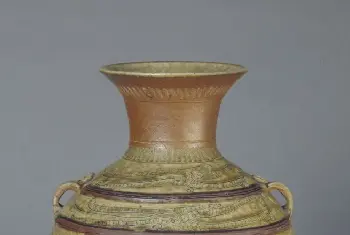

当阳峪窑白釉剔花缠枝菊纹缸❖图片

当阳峪窑剔花缸

当阳峪窑剔花缸底部

当阳峪窑白釉剔花缠枝菊纹缸❖简介

当阳峪窑白釉剔花 缠枝菊纹缸,宋,高34.5厘米,口径16厘米,足径12.6厘米。

剔花装饰,自口至腹下部共5层纹饰,依次为花叶纹、回纹、缠枝牡丹、回纹、花叶纹。 此罐色彩鲜明,对比强烈,纹饰繁缛生动。

剔花瓷器的做法是先在灰褐色胎上施一层洁白的化妆土,划出纹样,再将花纹以外的地子上的白色化妆土剔掉,露出灰褐色胎,形成深色地子衬托白色花纹的装饰效果。宋、金时期,我国北方山西、河北、河南、内蒙、宁夏的一些瓷窑,为了解决当地制瓷原料不够纯净给瓷器生产带来的弊端,另辟装饰蹊径,利用化妆土或黑釉的遮盖能力,大量采用白釉或黑釉剔花装饰,形成新的装饰风格,其中以河南当阳峪窑的产品最受人称道。

相关知识科普

当阳峪窑

宋代北方民间瓷窑之一。受磁州窑影响,烧瓷品种丰富,以剔花产品最为精美。

剔花

剔花是瓷器的一种传统装饰技法,可分为留地剔花与留花剔地两种,花纹突起,露出胎色,具有浅浮雕般效果。宋元代南北各地瓷窑都有运用,其中以磁州窑与吉州窑剔花产品最具代表性。

化妆土

化妆土,即把较细的陶土或瓷土,用水调和成泥浆,涂在陶胎或瓷胎上,在器物表面留着的一层薄薄的色浆。化妆土又称陶衣。

回纹

家具上常用的纹饰之一,由陶器和青铜器上的雷纹衍化而来,寓意吉利深长,苏州民间称之为“富贵不断头”。在家具上,回纹主要作为边饰,用于边框、牙条、足端或束腰等处。家具上大量采用回纹见于清代。

缠枝

中国传统装饰花纹之一。所绘花朵系以植物的枝干或蔓藤作骨架,枝叶相互缠绕,构成四方连续或二方连续的图案,统一中寓变化。有缠枝莲、缠枝菊、缠枝牡丹和缠枝宝相花等多种纹样。

花瓷

唐人对黑色釉地上饰以天蓝或月白等色花斑的瓷器的称谓。唐代工匠为了改变黑釉瓷器的单调色彩,创造性地在黑色的铁质底釉上施加以铜、锰、钛、磷酸钙等为原料的釉料,经高温烧制,釉料相互融合、浸润,变化出黑蓝、天蓝、褐色、月白等彩色斑纹,深受人们的喜爱。其产地主要有河南鲁山、郏县、内乡、禹县及山西交城等地,产品以腰鼓最为著名。 20世纪60年代,以陈万里、冯先铭为代表的古陶瓷研究者,先后在河南省的鲁山、郏县、内乡、禹县及山西交城等地发现唐代烧制花瓷的窑址。其制品大体可分为两类:一类为黑色或黑褐色釉饰以月白或灰白彩斑,多产于河南鲁山段店及禹县下白峪和山西交城;一类为黑色、褐色或钧蓝釉色饰以天蓝色彩斑,出产于河南郏县黄道窑和内乡二处。这些窑址出土的标本为我们廓清了唐代花瓷的生产状况。

地子

所谓地子是指青铜器长期埋藏地下,受多种腐蚀因素影响,在器物表面生成的一层不同色泽的致密的腐蚀光膜,是鉴别古代青铜器的重要标志之一。常见地子有黑漆古、绿漆古、鸡骨白、反铜地、水银浸地等。