| 中文名 | 王珣行书伯远帖 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 王珣行书伯远帖 |

| 时代 | |

| 门类 | 书法 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(新00145155) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

王珣行书伯远帖❖图片

王珣行书伯远帖❖简介

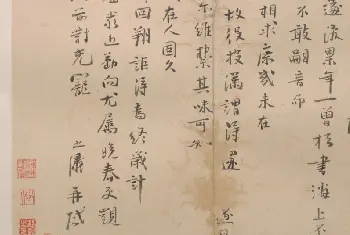

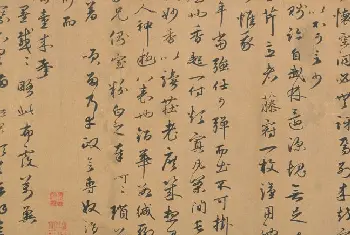

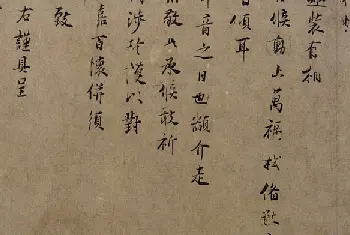

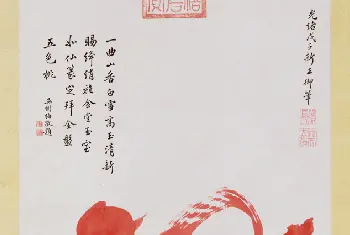

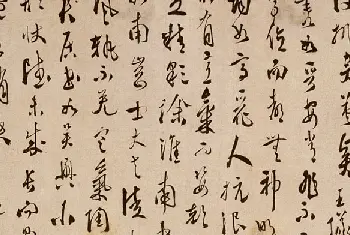

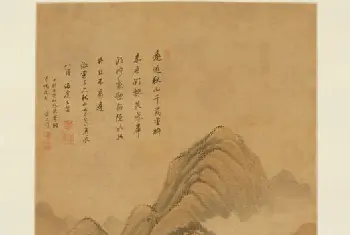

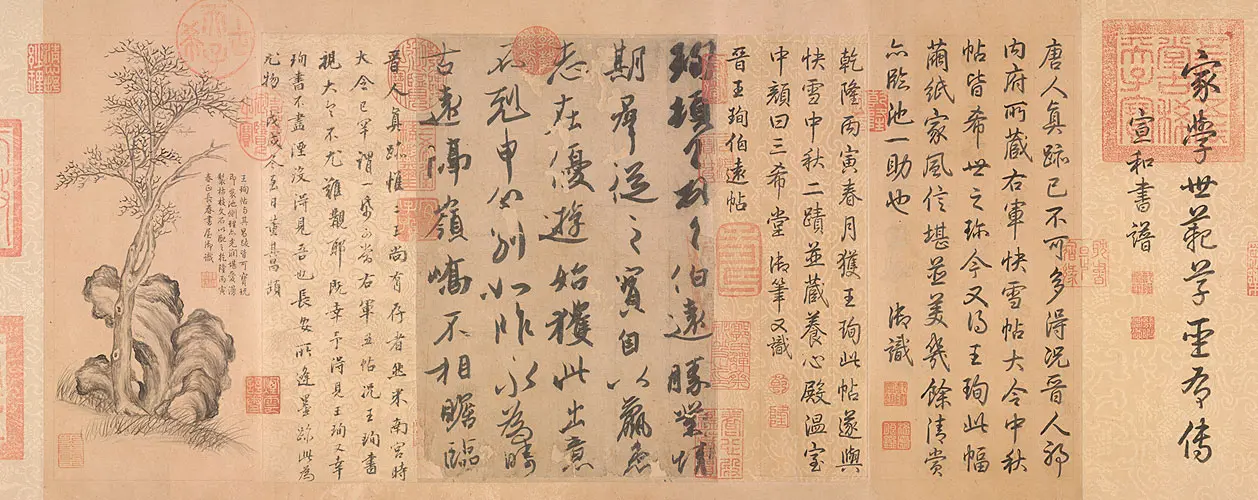

《伯远帖》,晋,书,纸本,行书,5行共47字,纵25.1厘米,横17.2厘米。

《伯远帖》是晋王珣(350—401年)写的一封信。原文:“珣頓首頓首,伯遠勝業情期群從之寶。自以羸患, 志在優遊。始獲此出意不剋申。分別如昨永爲疇古。遠隔嶺嶠,不相瞻臨。”

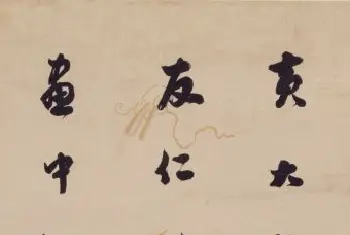

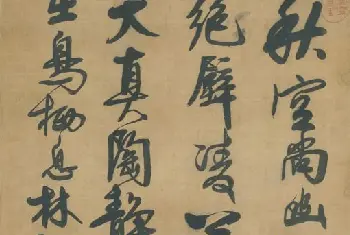

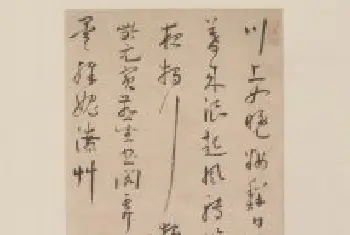

卷前有乾隆御书:“江左風華”四大字,上有“乾隆御笔”一玺。并御题:“唐人真迹已不可多得,況晉人耶!內府所藏右軍快雪帖、大令中秋帖,皆希世之珍。今又得王珣此幅,繭紙家风,信堪並美!幾余清赏,亦臨池一助也。御識。”钤“乾隆”、“涵虛朗鑒”二玺。

御书:“家學世範,草聖有傳。宣和書譜”12字。下有:“乾隆宸翰”、“幾暇臨池”、“耽書是宿缘”三玺。

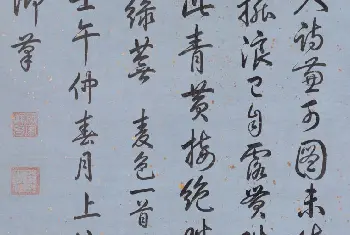

又御识:“乾隆丙寅春月,獲王珣此帖,遂與快雪中秋二迹並藏養心殿溫室中,顔曰三希堂,御筆。又識”,钤“乾”、“隆”二玺。

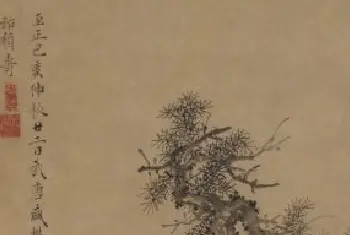

上有明跋,后有乾隆御笔绘枯枝文石,并识:“王珣帖與其昌跋皆可寶玩,即裝池側理亦光潤堪愛,漫制枯枝文石以配之。乾隆丙寅春正,長春書屋御識”,钤“几暇怡情”一玺。后有“墨云”一玺。

卷尾敕绘图,邦达有记,又有书“三希堂歌”。

卷后有董其昌、题记。

本幅前后有古半印二,不可识。清代所钤宝玺有:“石渠寶笈”、“乾隆鑒賞”、“乾隆御覽之寶”、“三希堂精鑒璽”、“宜子孫”、“養心殿鑒藏寶”诸玺。

收传印记上钤有“郭氏觶齋秘笈之印”。

此帖与《平复帖》为现今仅存的两件晋代名人法书。

作为“书圣”,垂范百代。但他的书作只以临本、摹本和刻本的形式流传,没有一件真迹传世。王氏家族世代擅书,名家辈出,然其作品命运亦大抵相同。唯羲之族侄王珣有此短笺留在人间,实在是不幸中的大幸。我们可以从中窥见“二王”行草书使转用笔的精微之处,这是刻帖和双勾填墨摹本所无法传达的。

王珣本人有书名,此帖风神俊朗,潇洒流利,在王氏家族书风的基础上自具面目,在中国书法史上具有崇高的地位。

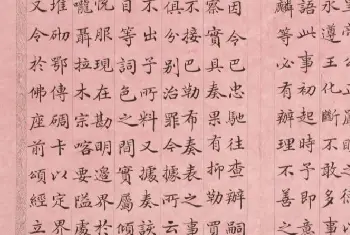

王珣《伯远帖》自乾隆十一年(1746年)进入内府,经乾隆品题,与王羲之《》、《中秋帖》并藏在西暖阁内的尽间,乾隆御书匾额“三希堂”。 乾隆十二年又精选内府所藏魏晋唐宋元明书家134家真迹,包括三希在内,,命名。在的北海建“阅古楼”,把上述刻石嵌在楼内墙上,拓本流传以示临池之模范。三希原件仍藏在养心殿三希堂。

1911年以后至1924年溥仪出宫以前,《伯远帖》、《中秋帖》曾藏在所居的,溥仪出宫之时,敬懿皇贵妃将此帖带出宫,后。1951 年总理指示将《伯远帖》、《中秋帖》从香港购回,交故宫博物院收藏。

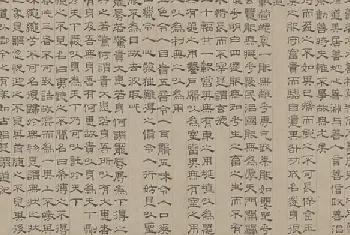

、、《书画记》、、、、、《·初编》、《古书画过眼要录》等书著录。

相关知识科普

王珣

王珣(350—401年),《晋书》本传载:“王珣,字元琳,小字法护,王导之孙,王洽之长子也。王珣早年追随桓温,为其重用,封东亭侯,转大司马参军。后累官辅国将军、吴国内使,尚书仆射。隆安初(397年)(晋安帝司马德宗)迁尚书令,赠车骑将军,开府,谥献穆。”王珣富于才学,雅好典籍,以词翰著称,深受晋孝武帝司马曜重用。长于书法,《宣和书谱》载:“珣三世以能书称,家范世学。珣之草圣亦有传焉。”宣和内府藏王珣书二件,《伯远帖》为其中之一。

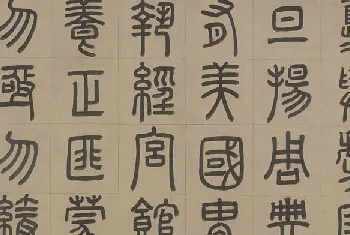

引首

中国书画手卷的专业术语。指在本幅前面所留的空白纸方,一般用以题写书画名称或高度概括的品评,多为四字,与画心之间有隔水分开。因开卷时首先见其,故称“引首”,最早在明初出现。

宸翰

帝王的文章或手书。

前隔水

前隔水是本幅前面一段有装饰性的绫裱。

三希堂

位于紫禁城西六宫之一养心殿内西暖阁,原为乾隆皇帝的书房,名温室。因内府收藏王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》,乾隆皇帝视为稀世之宝,贮藏于此,并撰《三希堂记》,阐释“三希“之深意,遂易名为三希堂。至今仍保持原貌。

三希

清乾隆内府曾收藏晋王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》三件晋人书迹,高宗弘历视之为稀世珍宝,贮藏于养心殿西暖阁“温室”,颜曰“三希堂”。

后隔水

后隔水是本幅后面一段绫裱,与前隔水相对称,是书画手卷装裱形式的一部分。

董其昌

董其昌(1555—1636年),字玄宰,号思白,又号香光居士,华亭(今上海松江)人。明万历十六年(1588年)进士,官至礼部尚书,卒谥文敏。精于书画鉴赏,富收藏。在书画理论方面主张“南北宗”,对晚明以后的画坛影响深远。工书法,自谓于率易中得之,其董派书风对当时及清初书坛有极大影响。其书画创作讲求追摹古人,但并不泥古,在笔墨的运用上追求先熟后生的效果,拙中带秀,体现出文人创作中平淡天真的个性,并以其为代表,形成著名山水画派“松江派”。著有《画禅室随笔》、《容台集》、《画旨》等。

董邦达

董邦达(1699—1769年或1774年),字孚存,一字非闻,号东山,浙江富阳人。清雍正十一年(1733年)进士。乾隆二年(1733年)授编修,官至礼部尚书。善书画,书法擅长篆隶,颇得古法。山水宗法元人,善用枯笔。有评者谓其可与五代董源、明代董其昌并驾。他长年服务于宫廷,为乾隆时期著名的词臣书画家,参与《石渠宝笈》、《秘殿珠林》、《西清古鉴》等内府图书的编纂。卒谥文恪。

沈德潜

沈德潜(1673—1769年),字确士,号归愚,长洲(今江苏苏州)人。工诗,古体法汉魏,近体诗宗盛唐,创诗学之格调说,在当时与王士祯、赵执信、袁枚并峙于诗坛。清乾隆初年举鸿博未遇,乾隆四年(1739年)得中进士,时年已67岁。乾隆皇帝曾亲召他讨论历代诗词源流,称其为老名士,命值上书房,擢礼部侍郎,后以年老力衰,准其告老还乡,并仍食原俸。乾隆皇帝赐诗极多,并称他与钱陈群为东南二老。卒赠太子太师,谥“文悫”。著有《五朝诗别裁》、《古诗源》、《竹啸轩诗钞》、《归愚诗文钞》、《西湖志纂》等书。

王肯堂

王肯堂(1549-1613年),字宇泰,号损庵,江苏金坛人。万历己丑进士,官至福建参政等职。曾上抗倭疏议,不被采纳,遂引疾回乡,从事医学研究,是明代著名医学家,著有《证治准绳》等医学专著多种。擅书法,深入晋人堂奥。富藏古法帖,辑有《郁冈斋帖》十卷。

漫漶

指碑上文字遭受风吹雨淋或人为破坏之后变得模糊,不可辨识。

石渠

西汉高祖四年(前200年),萧何在未央宫正殿北(今西安市未央区柯家寨村西)建造国家藏书机构,以收藏入关所得秦之律令、图籍。其下砌石为渠以导水,因称“石渠阁”。宣帝甘露三年(前51年),诏太子太傅萧望之,诸儒韦玄成、施雠、梁丘临、戴圣、刘向等,于阁内讲五经异同,增立博士。至成帝时藏秘书于此。此后,“石渠”便成为皇家收藏图书典籍之所的专称。

陆机

陆机(261—303年),字士衡,吴郡(今苏州)人。三国东吴丞相陆逊之孙,大司马陆抗之子。吴亡后,与弟陆云入洛阳,参与司马氏政权。受成都王司马颖重用,为平原内史、后将军、河北大都督。讨司马乂 ,兵败,为司马颖所杀。陆机少有异才,文章冠世,以《文赋》最知名。善章草,为文名所掩。

王羲之

王羲之(303—361年),东晋书法家,字逸少,琅琊临沂(今山东临沂)人,居会稽山阴(今浙江绍兴)。出身名门,官至右军将军、会稽内史,故又称“王右军”。他早年以卫夫人(铄)为师,草书学张芝,正书则取法钟繇,又博览秦汉篆隶碑刻名迹,自出机杼,创出妍美流变的书体,取代了以往古拙质朴的书风,自成一家。评者谓其草书浓纤折衷,真书势巧形密,行书遒媚劲健,千变万化,而体势自然。对我国书法艺术的发展具有继往开来的巨大贡献,对日本书法界也有深刻影响.有“书圣”之誉。所书《兰亭序》尤脍炙人口,被称为天下第一行书。传世唐代摹本有《兰亭序》《快雪时晴帖》《丧乱帖》《寒切帖》《平安何如奉橘》三帖、《上虞帖》等,刻本有《乐毅论》《十七帖》以及唐僧怀仁集王书的《圣教序》等。

双勾

此处指中国古代复制法帖的技法。由于没有印刷术,为使名家法帖得以流布,乃按作品的原样,勾勒出轮廓,再按照原作墨色浓淡与笔划轻重填墨,以使观者得到近似真迹的作品,也称双钩廓填法。许多法书名迹因此得以保存并流传后世。此法盛于唐代,宋代亦多见用。

快雪时晴帖

传为东晋王羲之书,唐摹本,是一通问候友人的信札,4行28字,楷行草相间,笔法圆劲流畅,笔意贯通,相互引带,具有羲之新体所特有的流利妍媚的艺术美感。此帖与王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》先后为清内府收藏,乾隆皇帝视若稀世之宝,共贮养心殿西暖阁,称之为“三希堂“。1911年以后至1924年溥仪出宫以前,“快雪时晴帖”仍在养心殿。当溥仪出宫时(1924年)因仓促起身未携带随身衣物,次日命宝熙到养心殿取衣物,出神武门时经警官白桂亮检查,在衣服中包着一个手卷,白桂亮当即予以扣留,这就是“快雪时晴帖”。

1925年故宫博物院成立,“快雪时晴帖”是重要的陈列品之一,并且影印出版。在日本侵略者侵占东北后,故宫博物院的古物南迁,第一批装运的箱中就有“快雪时晴帖”。后来辗转运到贵州安顺。日本投降后回到南京。现藏台北故宫博物院。

王献之

王献之(344—386年),字子敬,小名官奴,琅玡临沂(今属山东省)人,生于会稽山阴(今浙江绍兴),王羲之第七子。累迁建威将军、吴兴太守,官至中书令,人称“王大令”。书精诸体,尤以行草擅名。雄深雅健,自成一家,对后世影响深远,与其父王羲之并称“二王”。《晋书》卷八十八有传。传世书迹有《鸭头丸帖》《中秋帖》《玉版十三行》等。

养心殿

暖阁

暖阁即以槅扇门、隔断板、天花板等在殿堂内建的小屋。

摹勒上石

古代书碑的方法之一。将要刻的文字写在纸上,用半透明纸蒙在原作背面,用笔蘸取,朱红颜料依字形勾出笔道轮廓,然后双勾好的摹纸复于碑石或木板上,用纸数层放在摹纸之上,以石均匀砑磨,使朱红笔道印在石上,然后施刻。摹勒上石之后书家的墨迹仍然可以保留下来。

《三希堂法帖》

清乾隆皇帝将东晋王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》三件珍贵书迹贮藏于养心殿西暖阁,颜曰“三希堂”。乾隆十二年(1747年),乾隆皇帝敕命吏部尚书梁诗正、户部尚书蒋溥等人,将内府所藏历代法书名迹刻石,共三十二卷,称“三希堂法帖”,该帖摹刻精良,卷帙浩繁,堪称清内府所刻丛帖中的翘楚。刻石现藏北海阅古楼。

西苑

紫禁城西侧的皇家园林,明清皆称西苑。东至紫禁城、景山以外,北、西、南三面皆抵皇城。面积约为紫禁城的6倍,是在金、元两代皇家园林的基础上经营而成。中心地带为南、中、北三海的广阔水域,水面相连通,四周建有大量园林建筑。其中保持较完整的有南海瀛台建筑群(清晚期幽禁光绪帝之处);北岸流水音、流杯亭、丰泽园、静谷等处;以及北海团城、琼岛、太液池东岸和北岸建筑群。现北海辟为公园对外开放,中南海为中央政府办公区。

敬懿皇贵妃

同治皇帝妃,赫舍里氏,(1856-1932),满洲正蓝旗,知府崇龄之女。同治十一年入宫册封为瑜嫔,后又晋为瑜妃。光绪二十六年(1894年)正月,慈禧皇太后以是年六旬大庆,命晋封为瑜贵妃。宣统帝继位,尊称为皇考敬懿皇贵妃。

寿康宫

太后宫之一。位于故宫内廷外西路,始建于清雍正十三年(1735年),乾隆元年(1736年)建成。为皇太后居慈宁宫之寝宫,太妃、太嫔们亦随居于此。

流散在外

溥仪出宫之时,敬懿皇贵妃将伯远帖带出宫,后因没有钱用,经由她娘家侄孙卖给古玩商,辗转卖给郭世五。在《伯远帖》本幅上钤有“郭氏觯斋秘笈”,就是郭世五的收藏印。郭世五藏此二帖始终保密无人知,死后此二帖归他儿子郭昭俊所有。抗战胜利后,郭昭俊把他父亲郭世五的觯斋藏瓷全部捐献故宫博物院,因此郭昭俊得到中央银行北平分行襄理的职务。 1949 年他随银行撤退到广州,在广州被疏散,到了香港。他在香港向教会借一笔款,以二帖作抵押品。 1950 年因做生意赔本,而借款已到期限,他找到徐伯郊商量办法。徐伯郊立刻给故宫博物院马衡院长写信,马衡院长向周恩来总理报告此事的源委,周总理派王冶秋和马衡到广州与徐伯郊商定备款赎回。

周恩来

周恩来(1898—1976年),字翔宇,浙江绍兴人,生于江苏淮安。1917年天津南开学校毕业后,留学日本。1919年回国参加五四运动,1920年去法国勤工俭学,1921年加入中国共产党。1924年回国,国共合作期间曾任黄埔军校政治部主任,参与领导东征。1927年3月领导上海工人第三次武装起义,8月领导南昌起义。长征以后,成为中共中央主要军事领导人之一。西安事变发生后,领导抗日民族统一战线工作。抗战胜利后,主持国共两党和平谈判,1947年后参与人民解放战争的领导工作。中华人民共和国成立后,一直担任政府总理,并曾兼任外交部长,中共中央军委副主席,全国政协主席,中央政治局常委和书记处书记等职,在指导社会主义时期统一战线工作、知识分子工作、科学文化工作和处理国际关系等方面发挥了重大作用。“文化大革命”开始后,为维护党和国家的正常工作,减少“文革”造成的损失,保护党内外干部,作了持续不懈、艰苦卓绝的努力。1976年1月病逝于北京。

《宣和书谱》

北宋徽宗宣和年间(1119—1125年)徽宗皇帝赵佶命文臣编纂的内府所藏历代法书著录书。20卷,著录宣和时御府所收藏的法书墨迹。其书首列诸帝王书1 卷,以下依次为篆书隶书1 卷、正书4 卷、行书6 卷、草书7 卷、分书1 卷,并附诏制诰命于后。著录历代书家197 人,作品1344 件。每种书体前都有叙论,叙述各种书体的渊源、发展情况;次为书法家小传,记载作者生平,遗文轶事,次及评论其书法的特点、优劣;最后列御府所藏的作品目录。此书体例精善,评论书法亦精审详尽,有很多资料依靠此书得以保存。

《画禅室随笔》

明代书画大家董其昌著。共四卷,卷一包括论用笔、评法书、跋自书、评旧帖;卷二包括画诀、画源、题自画、评旧画;卷三和卷四为作者记事、评诗文等杂言随笔。本书论画以南北宗论为中心,提倡文人画,崇尚文人绘画的韵致。其画论对清代“四王”画派具有重要的影响。

《平生壮观》

清代鉴赏家顾复编纂。顾复,字来侯,自号方泾上农,明末遗民。《平生壮观》著录作者所见书画,全书十卷,其中法书五卷,绘画五卷。以时代顺序简录,各件略加评论,辨其真伪,但有误记印记多处。成书于清康熙三十一年(1692年),前有徐乾学序及自序。

《墨缘汇观》

中国书画著录书。清安岐编著。正编四卷,法书、名画各二卷;续编二卷,法书、名画各一卷。正编法书著录始自三国魏钟繇《荐季直表》、西晋陆机《平复帖》,止于明代董其昌;名画著录始自晋顾恺之《女史箴图》、隋展子虔《游春图》,止于明代董其昌。记载作品内容、纸绢,摘录题识、印章。所录宋代以前之画颇多考订。间有论及画家之笔墨或画法特色,可资鉴别真赝。续录一卷名画始自晋顾恺之书《洛神赋》并图卷,而迄明陆治《种菊图》止,凡121种,亦多名品。续编仅载标题,略记大概。两编所收书画大都为著者自藏,间有求售而未购之物。是书鉴裁精审而有卓见,颇资参考。

《式古堂书画汇考》

六十卷,清卞永誉编著。分《书考》、《画考》,著录其目见之清代以前的法书、名画。是书淬取著录书画诸体之长处,又分门别类,先纲后目,先总后分,先本文而后题跋,先本卷而后征引他书,辨其源流,别其真赝,考究详明。又用大小字体、眉注圈识分别正文与外录,条理井然,眉目清楚。自魏晋以来而迄清康熙时所传世之书画于此大备。书画之前有《书评》、《书旨》及《论画》,辑录诸家画论。此书著录宏富,尽管间有谬误,仍不失为一部考据精备之作。

石渠宝笈

清乾隆、嘉庆间宫廷书画著录书,共有三编,初编成书于乾隆十年(1745年),共四十四卷;续编成书于乾隆五十八年(1793年),共四十卷;三编成书于嘉庆二十一年(1816年),共二十八函,一百二十册。书中收录了清朝宫廷所藏五帝御笔、历朝书画、本朝书画以及少量的碑帖和织绣作品近万件。