1、自画像:与自我对话

潘玉良是中国绘画史上鲜有的历经磨难终成大器的女画家,她一生四千余幅作品显示了她对绘画事业的孜孜以求、对人生目标的倔强探求和对祖国家乡的眷恋不舍。她传奇的人生经历一直引起人们对她的无穷猜测和想象,其艺术生命的顽强、人生境遇的坎坷、绘画成就的案然,更使人为之感慨动容。

▲ 潘玉良自画像

自画像是潘玉良人物画作品中比较常见的一类。自画像这种题材在西画中比较多见。纵观西方油画史,早在文艺复兴时期,自画像就作为一种独立的肖像画样式出现,达·芬奇、丢勒等绘画大师用自画像表达艺术家社会地位的提高和自我意识的增强;在充满了怀疑精神的启蒙时代,画家们把自画像变成一种思考和探寻自身的方式,回应着笛卡尔的“我思故我在”伦勃朗上百幅的自画像就可比作他人生的自传;十九世纪西方现代艺术的洪潮中,艺术家们把自画像作为抒发内心情感、表达人生信念和艺术理想的舞台,凡高用他独特的逗点式笔触和强烈色彩张扬着艺术家的创作激情和生命热力。

20世纪初,在西方油画涌入中国的时候,在用西方油画的写实精神改造中国画的理想中,李铁夫、冯钢百、陈抱一、潘玉良、方君璧等中国现代早期油画家们均画过自画像,他们在油画中释放真实的自我。在这些画家中,潘玉良的自画像是很有代表性的,并且具有很强的个人风格。她的自画像构图饱满、笔墨粗犷,画面中的画家本人多着传统的中国旗袍,挽中式发髻,表情沉着,面容倔强,宠辱不惊。作品展现出画家不同时期的生活状态,也袒露着她的心路历程。她对绘画事业的执着、对祖国亲人的眷念、对人世沧桑的坦然都在自画像中一览无遗。

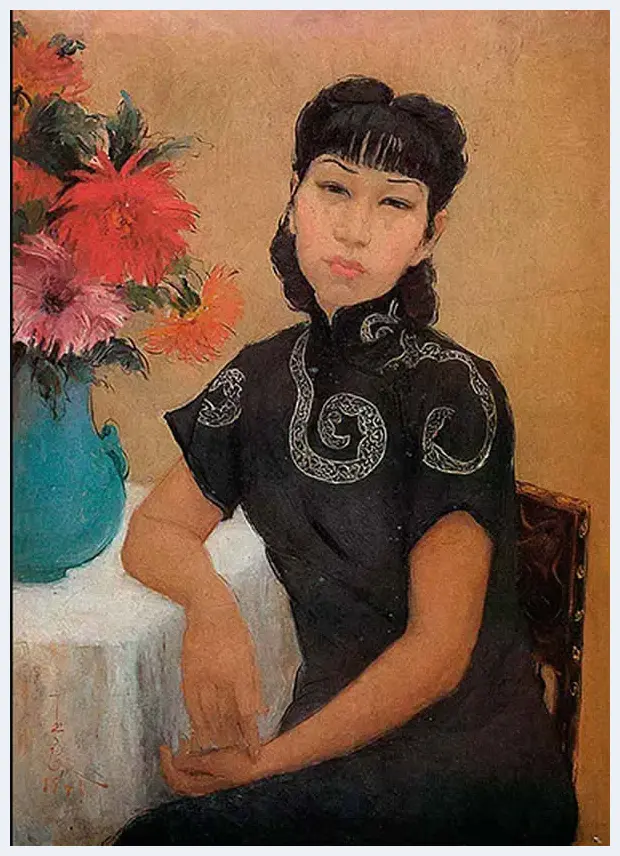

▲ 潘玉良 《自画像》 90cm×64cm 布面油画 1940年

1940年的自画像被公认为是潘玉良最美丽的自画像。此时正值二次世界大战爆发,巴黎沦陷,潘玉良栖居郊外,在苦闷孤寂中作画,画中充满了对祖国亲人的牵挂。整个画面营造着中国式的古典气氛,又笼罩着淡淡的哀愁和感伤。画家身着黑色绣花旗袍,端坐于桌旁,眼神迷惘忧郁,表情深沉安静。右边的桌上摆放着天蓝色的陶瓷耳瓶,瓶中鲜红色的菊花给画面增添了欣欣向荣的生命力,仿佛寄托着画家对祖国亲人的美好祝愿。

1949年的潘玉良自画像在香港佳士得2005年秋拍中成交价为964万港元。画中的潘夫人身着传统的中国对襟长衫,敞衣露乳,倚桌而坐,左手支额,右手抱膝,眼神迷离,两颊泛红,面露微笑。似乎刚刚酣畅饮酒,已经醉意淋漓。许是和两三挚友小酌,抑或是自斟自饮。桌上堆着东倒西歪的酒瓶、酒杯和满是烟蒂的烟灰缸。人物的表情自然放松,姿态神情刻画得极为传神。画面色调明快热烈,大块面的橙黄色背景与人物身着的绿衫蓝裤形成鲜明的对比,给人以强烈的视觉冲击。这张自画像一反前期自画像的典雅宁静,颇具后印象派画家凡·高的风格,笔触奔放,用鲜艳的色彩表达画家的内心感受。这是画家在巴黎生活场景的真实写照:画家在酣饮微醉之时,挣脱世俗的束缚,脾貌世人的流言,将真实的自我坦荡荡地暴露于世人面前。画家迷离的双眸似乎在感慨人世的苍凉,落寞的微笑仿佛正述说着只身在异国创作的孤寂,沉思的神态流露出几分凄苦和惆怅,表达了画家浓厚的思乡情怀。

正如女画家佛里达曾经说过的那样:”我画自画像,因为我经常是孤独的,因为我是自己最了解的人。”自画像是艺术家与人生对话、与艺术对话的最好作品,也是画家灵魂的解码器。

2、女人体: 讴歌更妙的女人体

潘玉良一生中描绘最多的当数女性身体了,她对女性身体的写实描绘曾经一度引起画坛的关注,在当时的社会环境中也遭致了很多流言蜚语。从她初学的习作到晚年画风成熟的作品,都充满了对女性身体曲线的情慷。她笔下的女性身体,油画女体系列-背卧女人体、女人与猫、执扇女人体、窗前女人体,水墨女体系列-照镜女、梳妆女、束发女等,都淋漓尽致地展现了女性身体的柔美姿态。

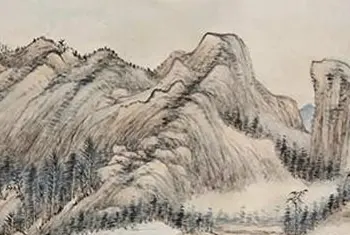

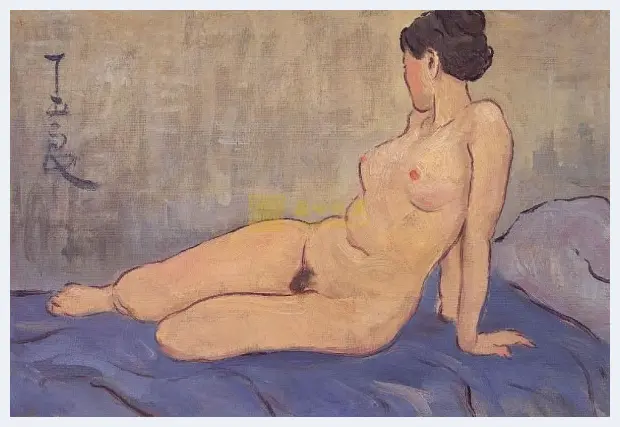

▲ 潘玉良《女人体》

1946年的油画《窗前女人体》是潘玉良融会了后印象派、野兽派等西方现代流派风格的作品,与1944年相同题材的作品相比,用色更为奔放热情,色调艳丽、对比鲜明。1946年的作品中女性右手抚头,斜倚在靠垫上,好像刚刚睡着,而1944年作品中的女性躺卧在床上已酣然入梦。两幅女人体的姿态都刻画得十分细腻,凸显着女性身体的曲线张力。值得注意的是,1946年的这幅油画,在画面左侧的窗台上还画了一个女性的身体塑像,塑像的姿势和躺卧着的女人体的姿势恰好相反,前者是闭合式的,后者是开放式的。我们且不去猜测为什么画家在这里要画上这个身体闭合的女性雕像,单从画面的构图上看,这一张一合、一明一暗的两个女性身体的对比不仅为画面增添了几分趣味性,也反映出画家对女人体的刻画水平已达出神人化之境。

1960年的国画作品《坐着披花巾女人体》为一半据坐的年轻裸女,左手抚头,右手扶地,披着一条花巾,头低垂着,微微侧向右边,面部略含羞色。人物的五官是用概括简练的几笔轻轻带过,着重描绘女性身体的形态和动作,极为传神地表现出少女的羞涩和纯真。

潘玉良的女人体绘画以西方科学的实体造型为基础,又加入了中国画的线描神韵,人物体态丰满匀称、动作生动活泼、神态委婉感人,充满了无限的生命活力。

3、生活小品

潘玉良的人物画中还有一部分是对生活场景的描绘,有情节性的,也有抒情性的,如《母爱》《捉迷藏》《沐浴》《双人舞》等,这些画面体现了潘玉良对生活的细腻感受和丰富的情感。

▲ 潘玉良《母爱》

在《母爱》中,母亲拥着趴在她身上的两个调皮的孩子,幸福而喜庆,一个孩子吮吸着母亲的乳房,另一个孩子也努力地想爬到母亲身上。作品人物的形体描绘似乎不够准确,也不大符合科学的透视关系,但是整个画面造型生动、光色柔和,画面构图组成一个闭合的圆形,稳定而饱满,且富于张力,让人不由地想起母亲怀抱的安全和温暖。《沐浴》画面中的母亲温柔地抱着坐在腿上的女儿,正准备给她洗澡。母亲一只脚踏在盆里试着水温,爱怜的目光却落在女儿身上,对女儿的宠爱可见一斑。粉色花朵图案的墙纸营造出温馨的室内环境,典雅而舒适。另外一幅作品《捉迷藏》描绘孩子们玩游戏的场面,画面生动流畅、富于情趣。中间的孩子被蒙上双眼,身体下探,脑袋微侧,凝神听着身边的动静,猜测小伙伴们躲在哪里。一个孩子小心翼翼地躲到他身后不敢作声,另一个孩子却调皮得很,故意跑到他前面,手放在嘴边示意其他孩子不要作声,露出神气的表情。儿童的动作、神情、姿态表现得极为出色,构图、视角都具有很强的艺术表现力。

这些作品大多是潘玉良后期的水墨画作品,用柔和的线条勾勒人物的姿态和动作,用彩墨晕染着色,线条流畅活泼,色调温暖透明,水墨淋漓、气韵生动。画家往往选择生动的生活细节加以适当的艺术加工,描绘的场面特别富于生活意趣,反映出潘玉良独特敏锐的观察力和丰富细腻的感情世界。值得注意的是,这些生活小品中有很多是描绘母亲和儿童的生活场景的,充分显示了她对母爱的憧憬。

4、静物花卉

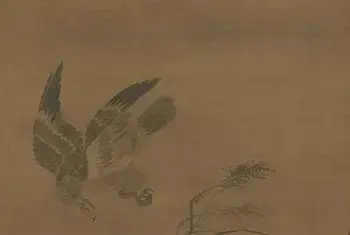

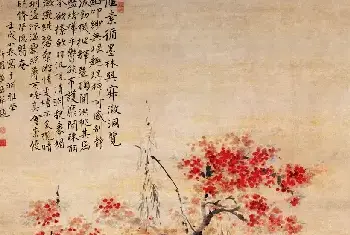

她的静物画常以花卉为题材,大体上有两个类型──布面油画与宣纸彩墨。受马谛斯与野兽派绘画的启迪,她的油画色彩饱和亮丽,宣纸上的彩墨花草则线条流线细腻、赋色清丽。其中《瓶花》一画巧妙融合东西绘画的特质。潘玉良的水墨与林风眠一样,皆受油画经验的启发,色彩丰富。花朵和叶瓣注重以墨色的迭加而显现花卉浓郁的生命力,再以寥寥墨笔勾勒出花瓣的边线;并用水墨画中似高古游丝描的线条勾勒出瓷器纹饰,精密却不断线,粗细的精准拿捏更使瓶身多了分灵动,替器身造型增添东方气质。《瓶花》的背景中,墨色和线条密度由画中心向外推延,由淡至深、从疏到密,产生空间的深度。潘玉良长短不一、交叉短促的笔触,产生了色墨交织的效果,建构空间的穿透感。

▲ 潘玉良《瓶花》

1950年代欧洲艺术坛以及美国战后艺术泛起抽象空间表现等艺术理论,例如:抽象艺术女画家艾莲娜-维埃拉-席尔瓦以点、线、面、几何形状呈现空间与深度、美国抽象表现主义巨擘波洛克提出随身体动作所产生的绘画线条,而潘玉良则注入中国传统绘画元素,通过中国水墨皴法呈现空间。这种特质在潘玉良1950年代晚期所创作的一系列花卉作品中尤为显着:在同年创作的另一幅《白菊花》中,层迭交错的短促笔触,产生了色墨交织的效果,建构空间的穿透感。而在《瓶花》、《向日葵》与《黄郁金香》中,潘玉良除了使用西化的建构空间透视法,仍保留了中国画留白的概念:将花卉及作为主题于画面中心突出,在背景留白处以点描与交错的笔法,勾勒出远近的空间层次感及光影的明暗效果,更巧妙融汇东西艺术对空间,纵深和光感的表现,体现了潘玉良极具个性化艺术风格。

菊,花中四君子之一,也是潘玉良最喜爱的花。身处动乱的时代,她一生忠烈爱国,更因为一句「我要赞美我祖国的花!我要赞美我如花的祖国!」 ,将原产于亚洲的菊花,视为思乡情绪的出口。潘玉良恰到好处的没骨技法,让淡紫粉红相辉映的花朵周遭生成微微光晕,使傲霜高洁的菊显得柔润。她创作《瓶花》时已64岁,在法国生活迈入第26年,人生夕阳逐渐西下,即使性格依然刚烈、朝思暮想的不过是再次踏上故乡的土地,抱抱儿孙。画菊如画自己的根,画面中一朵低着头的深色菊花从瓶口向下延伸,人与花的精神在无声中融合,令人想起宋末元初画家郑思肖的《墨兰图》,均衡优雅的兰在纸本上挺立,底下却无土无根,画家藉由失根的兰表达失去故朝的悲怆。有根归不得的伤感,怎又会比无根之痛来得轻? 潘玉良曾说:「一个中国人学西画不与中国传统相结合,不去创造自己的独特风格,那不是有志于艺术事业的人,更不是有出息的艺术家。」她一生努力创作六十余载,借用西方美学雕琢自己的根,而她对艺术的坚持、对国家的强烈情感被转化成细水,在《瓶花》秀丽的画面中,汩汩流动着。

书画作品:潘玉良油画作品《瓶花》【晚年精品】