1938年广州沦陷后,关山月创作了许多抗战主题的作品。这些作品无疑是他追随其师高剑父“为国难写真”创作理念的体现,细读作品,我们还能看到30岁左右的关山月如何在创作中将国家危亡的题材与自身艺术特点结合,扬长避短,打磨自己的艺术风格。

关山月 三灶岛外所见

创作于1939年的《三灶岛外所见》以一种照相式的观看记录战争的残酷:右上角敌机掠过,画面主体是烟火中腾飞的木船碎片、东倒西歪的桅樯和落水呼号的船民,这些不稳定因素强化了画面的紧张感,突出了人物所处的悲剧氛围。用笔和设色上注重物体的明暗体积,没有过于在意传统的笔墨语言,专注于制造真实可信的凄惨场景,作者面对家国危亡“为国难写真”的立场显而易见。

关山月 寇机去后

1939年8月的《寇机去后》是关山月亲历的写照,也是“再现式”描绘:敌寇战机空袭之后的城市,昔日和平的秩序被破坏殆尽,仅有断壁残垣诉说昔日辉煌,表达对日寇行径的气愤和对和平的渴求。画家细致描绘残破屋宇,可见中国画线条的表现力。断壁残垣中隐藏“(打倒)日本帝国主义”“收复失地”的标语,强化思想内涵。

另一件1939年完成于澳门普济禅院的作品《游击队之家》:用漫画手法描绘的4个日寇,狰狞而猥琐,右边手无寸铁的紫衣女子,愤怒而恐惧,一强一弱,唤起观者强烈的紧张感和对弱者的同情。墙上悬挂的大刀和草帽是反抗者的符号,透过半个窗口隐约可见的战火,营造一种“国难”的氛围。程式化的日寇,或以仕女为母本的紫衣女子,表情和姿势都显勉强,暴露出青年关山月在人物描绘上的弱点。正如当时评论家所言:“关山月以器物、山水最长,花鸟次之,人物、走兽又次之。”

以上这些作品相对于关山月成熟期的作品而言,很难说是出色的演绎,但对于一位30岁左右的青年画家而言,能够扬长避短表现主题已经值得同行和批评家的肯定。

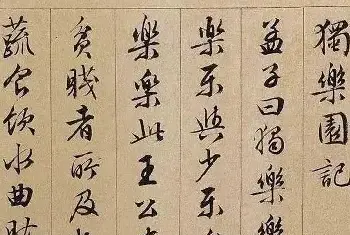

关山月 从城市撤退 局部

同样完成于1939年的《从城市撤退》可谓关山月这一时期的代表作。显而易见,它与前面作品有着完全不同的笔墨语言和审美情境。扑面而来的是一种苍茫和厚重的气质,关山月用干笔擦写、湿笔晕染,以达到传统山水画长卷的“气质”和“意境”:画面的主角是那些背负行李、举家仓皇离开城镇并逃往郊外安全地带的难民,但实际上,黑烟四起的城镇、破败不堪的建筑、敌机盘桓的空域、代表未知的野外,这些“环境”的笔墨营造远比细略难辨的“人物”更能吸引观众眼球。作者巧妙地将中国传统山水画的“行旅图”置换为一幅“为国难写真”的“流民图”,传统的绘画语言结构与新的表现母题相结合,可以看到关山月对自己特点的清醒认识和熟练运用,其个人审美风格倾向已露峥嵘。

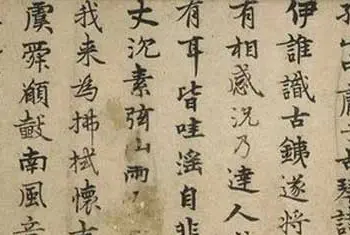

关山月 中山难民

在1940年的《中山难民》中,我们可以感受类似《从城市撤退》的空间意象,却有一种现场观看的速写感:远景中隐现的城市,中景中倒塌的房屋,前景中衣衫褴褛、赤脚席地而坐、流离失所的老人和幼童,似乎是《从城市撤退》的一个剖面图。废墟的空间烘托难民的苦难困境,渺小的人物也让整个画面空间充满悲天悯人的冷寂和无助之感。

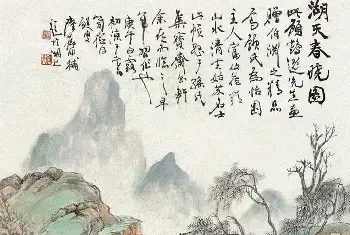

关山月 《侵略者的下场》 1940年 122.8 cm×94.6 cm 关山月美术馆藏

另一件完成于1940年的《侵略者的下场》描绘的是日寇覆灭的场景:前景是枯折的树干、交错的铁蒺藜,中景是深厚的积雪、倾轧的轮车,远景是象征死亡的乌鸦和泛着血色的天空——带刺钢丝网上悬着的钢盔和“红膏药”旗以一种暗示的手法成为画面的中心。关山月的出色之处在于策略性地把一些具备象征意义的图像元素——也是他擅长的元素——比如雪景、枯枝、天空,安排在一个方形平面里。对他而言,处理一顶帽子、枯折的树干比处理一个士兵、敌人更有经验。画面的视觉结构是去经验化和反叙事的,因此,激活了作品的开放性,多变而成熟的手法使关山月比之前任何时候都更像一位独立思考的画家。