中国山水画可以为翡翠设计提供哪些可能性?这也是我们和翡翠设计的一个长期课题,对于此课题我们的实验才刚刚起步,哪一个又不是呢?相较于无际的文明,历史长河中一去不返的哪一个人,迈出的哪一步,不是最初的尝试?谁不是在短短数十年蹒跚学步中徐徐老去,恍若才咿呀学语便倏然世。

人类灿烂的文明,从来不是人类自觉的目的,而仅是结果。谁能以区区数十载生命作如此大的人类自觉? 微观各人一生,不过落落秋莹之火,都是雪夜命舟之流。“阁中帝子今何在,槛外长江空自流”“人面不知何处去, 桃花依旧笑春风” 在无垠的时空面前,人没有什么可以把握,而自然山水的恒存既是反衬,也是陪伴,这种无言的反衬和陪伴,时常透露出悠渺的信息。

中国山水诗人十分懂得守限,对于“非常道”之物,从不直陈其事,只是反复提示你悠渺的存在。山水画则以更悠渺的笔触来重构山水,乐其乐便宣泄其中,忧其忧亦投诸纸上。士大夫们在纸上与山水款款通情了近千年,用功已到了不近人情的地步,造诣早已高深得超凡入圣神秘莫测。

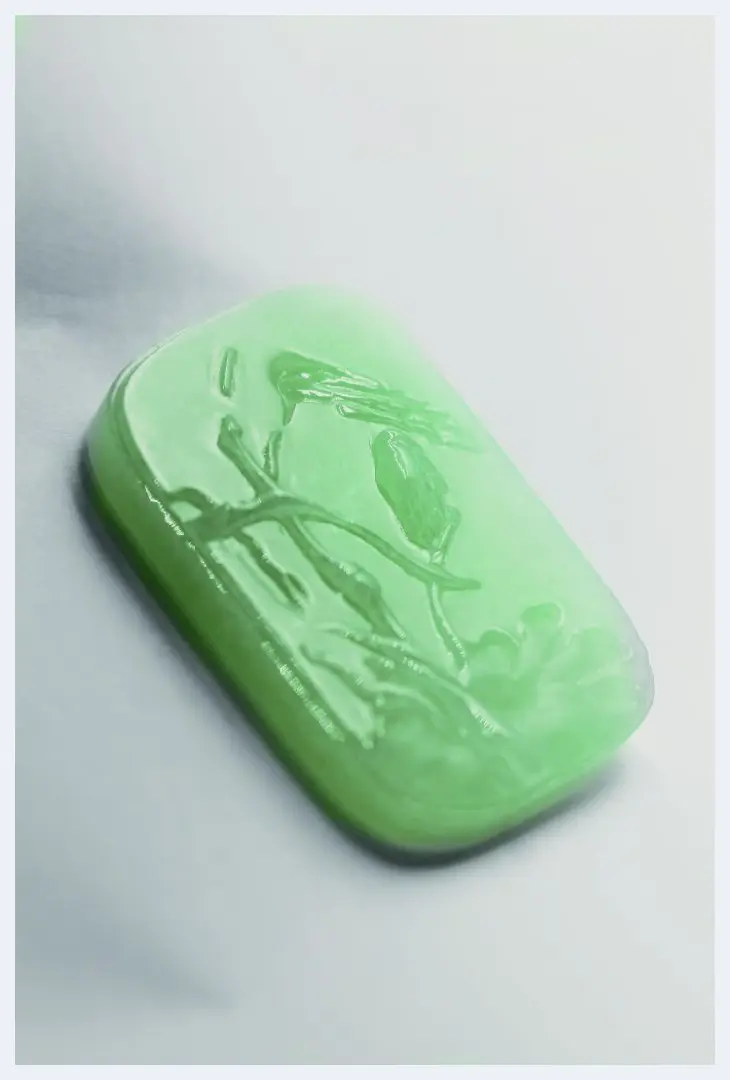

而山水雕塑则因古人的偏见,以为是操刀弄斧不入殿堂的匠活,直到清代才偶有出现,并且一直到如今,却少有宗师或宗师级作品。如今品类繁多的艺术形式早已证明,但凡用心用智用情用才,任何形式都可以产生成功的艺术作品,包括翡翠山水雕塑及制品。

梭罗在《瓦尔登湖》里宣称“每个人都是自己王国的国王,与这个国王相比,沙皇帝国也不过是一个卑微的小国。犹如冰天雪地中的一块小雪团。”文明社会中的每个人,或多或少,在其心里都有一个不可僭越的自然存在,一个不受现代世界摆布,不彻底服从于现实世界的自然王国。人不能只有政治、社会和经济构成,还必须有精神存在的栖息之所,作为平衡和矫正。恰恰就这一点,我们丰厚的文化,特别是中古以降的山水文化的发育,构造了我们独特的文明DNA。

外师造化,中得心源,分殊出两个相互不同的世界。邦有道则仕,无道则可卷而怀之,宋代李唐南渡,画了一幅《采薇图》,讲伯夷、叔齐的故事,本质而言所强调的是归隐的系统,去跟正统的政治原则作平衡。士人 与国家之间微妙的并立格局,使得归隐山林,“乘桴游于海”, 成为中国士人特有的情怀。

山水本质上是反社会的,山水不是社会,是社会的反面,与现代的城市和乡镇相对,这个私密的自然王国,使 中国人的体验不止于乐陶陶的大团圆,而有了更高的攀登,使人在无限宇宙和广袤大自然面前的卑微,可以相当于基督徒的面向上帝。“青山依旧在,几度夕阳红”,自“诗 三百”开始,中国的山水与中国的人一起同褒贬共荣辱,甘苦与共地经历了多少盛世、多少凶年、多少钧天齐乐的庆典、多少薄海同悲的殇礼之后的休戚相关。悲尽兴来,唯有自然清明而殷勤,亘古地眷顾着人,幸亏有这山山水水春花秋月等闲度地在那里抚恤纾解。

离乱年代,颓墙断 壁间桃花盛开,雨后刑场上蒲公英点点,瓦砾堆边松菌竹笋依然总有两三行人为之驻足,为之思量。而且,每次浩劫初歇,家家户户忙于栽花种草,休沐盘桓于青山绿 水间——可见当时的纷争都是荒诞的,而桃花、蒲公英、竹笋、青山绿水的主见是对的。

只需稍微留意一下我们的生活环境,其实处处为山水画所包围,无论居家、办公、酒店、公共场所、私人会所,莫不如此。山水画就如同西方的十 字架一般无处不在,使人不下筵堂便可坐拥林泉。时时于山水中体悟天地之永恒,人生之短暂,宇宙 只无垠,世事之有限。“人生代代无穷已,江月年 年只相似,不知江月待何人,但见长江送流水”。大多数文人墨客却出奇一致地寄情于山水画而不是其他。

其实山水画之精神指归乃在山水而不在画,能打动欣赏者的根本,乃在于画者对自然、宇宙之美的解读方式。 它是自然界所不具有,而是经人们长期提炼、概括、创造出来的美,从这种美解读方式中,我们瞬间与日常纠葛的 现实世界产生疏离和陌生,进而获得对自身存在的反观。 原来,在我们为之赴汤蹈火了一生却终被无视、践踏等种 种的现实生活功利社会之外,竟有一个如此澄澈的感性天 堂。无论平远烟林还是明净秋山,无论山竹茅亭还是孤村 野径,无不是画者对自身存在的温情观照。精炼的笔墨, 传递出不同的情调、思绪、感受。画者就在这几尺素绢中 清明地晕昏,自主地失控,但凡得与千秋永在的自然山水 刹那拥抱,便得共它同鉴天荒地老的寂寞与哀愁。

既然明了山水画之精神指归乃在山水不在画,那么翡翠山水雕塑,又能对自然之美做出怎样的提炼,产生怎样的作品呢?山水画通过其线的飞沉涩放,墨的枯湿浓淡,点的稠稀纵横,皴的披麻斧砍传达兴味观念。翡翠山水雕塑又能以何种技法表述其对自然的心意?我们不应该在一 篇文论中去判断这种可能性,更不应该以言辞为将来无限的创意及实践设限。只能与众君分享一些我们以为的翡翠山水创作的一些基本原则。

到了与北宋恰好相反的境地形似与写实被放到很次要的地位,极力强调主观的意兴心绪,此即“有我之境”。“余之竹聊以为 写胸中之逸气耳,岂复较其似与非”,此一派绘 画之美更在于绘画本身的线条、色彩亦即笔墨本 身。笔墨可以具有超越于表现对象的美,传递出别具一格的“气韵”“兴味”。远山一起一伏则有势,疏林或高或下则有情,自然对象山水景物完全成为发挥主观情绪的手段。几棵小树、一个茅亭、远抹平坡、半枝风竹,没有人物,没有动态, 然而在这极其简单的景色中,却以其笔墨将熟审的陌生境界层层启展,一片片铺天盖地的忏悔郁积得憋不过来了。

而扬州八怪大胆创新之风,不断为后世画家所传承。

![掌上珊瑚怜不得 却教移作上阳花[图文] 掌上珊瑚怜不得 却教移作上阳花[图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/rufj3nzgkp4.webp)

![Bug来袭不是“报错”是可爱的小甲虫[图文] Bug来袭不是“报错”是可爱的小甲虫[图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/omfjbuusj2h.webp)

![奢华的“凡尔赛”!迪奥顶级珠宝惊艳众生[图文] 奢华的“凡尔赛”!迪奥顶级珠宝惊艳众生[图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/jfn3cen3zzd.webp)

![珠宝的投资与收藏是两种截然不同的态度! [图文] 珠宝的投资与收藏是两种截然不同的态度! [图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/v0qayujul5p.webp)

![优雅成熟男士必知的十大最经典相机[图文] 优雅成熟男士必知的十大最经典相机[图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/t5pc4p1q5mv.webp)

![苍翠欲滴!清代宫廷赏玩的老翡翠[图文] 苍翠欲滴!清代宫廷赏玩的老翡翠[图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/4t5qzmzzk3f.webp)

![法国第一皇后的珠宝传奇[图文] 法国第一皇后的珠宝传奇[图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/gmql244ca30.webp)

![英王室沉迷时尚 四世同堂皆为珠宝控[图文] 英王室沉迷时尚 四世同堂皆为珠宝控[图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/sthvdlukki1.webp)

![15.81克拉艳彩紫粉红色钻石戒指领衔香港春拍[图文] 15.81克拉艳彩紫粉红色钻石戒指领衔香港春拍[图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/clj22dyhtpd.webp)

![翡翠手把件 你爱了么?[图文] 翡翠手把件 你爱了么?[图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/05r3wb2nexz.webp)

![英国凯特王妃妹妹嫁豪门 大婚戴旧耳环只为省钱?[图文] 英国凯特王妃妹妹嫁豪门 大婚戴旧耳环只为省钱?[图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/zzoxygshat1.webp)

![波尔多之梦 赵薇和她的梦陇葡萄酒庄[图文] 波尔多之梦 赵薇和她的梦陇葡萄酒庄[图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/sjs5nagm1md.webp)

![珍珠才是横扫政界时尚圈名流的唯一珠宝[图文] 珍珠才是横扫政界时尚圈名流的唯一珠宝[图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/l1hzfntgiyx.webp)

![浅聊二手珠宝的价值[图文] 浅聊二手珠宝的价值[图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/1dissnckxpi.webp)

![礼物季 EliteSigner星设汇的梦幻圣诞[图文] 礼物季 EliteSigner星设汇的梦幻圣诞[图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/cd3kdmvdvkb.webp)

![颠覆珍珠传统样貌的Alessio Boschi[图文] 颠覆珍珠传统样貌的Alessio Boschi[图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/g1kufmnok2c.webp)

![那些极简的北欧珠宝 最适合夏季佩戴[图文] 那些极简的北欧珠宝 最适合夏季佩戴[图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/tyua3kt2kcc.webp)

![这些美到窒息的翡翠珍宝恐怕你一生都没机会看见[图文] 这些美到窒息的翡翠珍宝恐怕你一生都没机会看见[图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/fmc3z3mjlmi.webp)

![艺术珠宝:诠释中国文化之美[图文] 艺术珠宝:诠释中国文化之美[图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/letfzqo5rmb.webp)

![当宝石遇上嫁纱 做个有“性格”的新娘子[图文] 当宝石遇上嫁纱 做个有“性格”的新娘子[图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/02tyvk4gvty.webp)

![为何奢侈品广受追捧[图文] 为何奢侈品广受追捧[图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/s3wwlpv2meg.webp)

![完美契合所有手指 开口戒指就是这么牛[图文] 完美契合所有手指 开口戒指就是这么牛[图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/mhdl2g5wkwi.webp)

![什么样的女人,爱什么样的珠宝![图文] 什么样的女人,爱什么样的珠宝![图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/tmx1rfofqa0.webp)

![什么样的玉髓值得收藏[图文] 什么样的玉髓值得收藏[图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/ku23hahk5xx.webp)

![如何挑选一件优雅迷人的珍珠饰品[图文] 如何挑选一件优雅迷人的珍珠饰品[图文]](http://art.meishuziliao.com/file/art_img/4m513p4gfbs.webp)