古代称带有一缺口的环形玉器为“玦”,玦,读音为jué,通“决”。指环形有缺口的玉器,常用作表示决断、决绝的象征物。玦也可以用来表示盛极必衰,月满则亏。

▲南京北阴阳营191号墓出土 玉玦

玦的意思是古时候佩戴是玉器,半环形,有缺口。

鸿门宴上范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三,以让项王早作决断。所以“玦”大概也含了“决断”的暗示吧。

玉玦产生于新石器时代早期,造型多作椭圆形和圆形断面的带缺环形体,制作朴素。早在距今约8000多年的內蒙古兴隆洼文化中就有玉玦的发现,此后,浙江余姚河姆渡文化和甘肃秦安大地湾文化、上海青浦马家浜文化和江苏吴县草鞋山文化、内蒙红山文化、浙江良渚文化、安徽含山文化等均有玉玦出土。

▲內蒙古敖汉旗兴隆洼遗址出土 玉玦

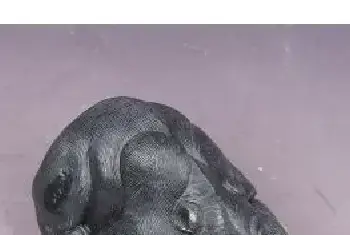

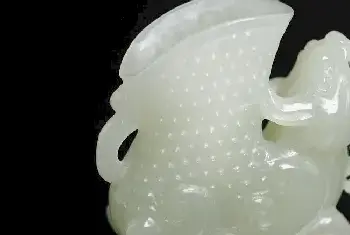

红山文化兽形玦形制较为特殊,有的玦上有细穿孔,考古发掘已经证实,兽形玦多出土于死者胸前,当是佩戴的装饰品和符节器.

▲辽宁牛河梁遗址出土 玉猪龙

商代玉器中玦形器较多,皆呈片状,尺寸一般在5至10厘米,分为两种类型:一种表面光素无纹且环较窄,另一种为龙形玦。龙形玦作卷曲龙形,龙张口露齿,背饰扉棱,龙身饰勾撤云雷纹,线条转角方硬,图案化风格强烈。

▲妇好墓出土 龙形玦

西周玉玦仍作片状,肉部明显宽于商代,中孔较小,并出现椭圆形块。玦身多为光素,部分饰弦纹、云雷纹、龙纹、凤鸟纹等,纹饰与商代相比有简化趋势。西周的龙形玦很少,且多无脊齿。

▲晋侯墓地31号墓出土 玉玦

春秋战国时期的玉玦较多,且体积较小,多呈薄片形。此期间部分玦的纹饰同西周的玉玦纹饰相近,由双阴刻的弧线、椭圆形小环及侧面兽头組成。还有一部分玉玦的纹饰与西周的纹饰完全不同,多是阴线琢出的旋形紋、蟠螭纹或 “S”形纹。

▲湖北曾侯乙墓出土 玉玦

汉代玉玦不多,风格沿袭战国,小玦不及战国时精致。此时出现了一些较大的玦,直径在10厘米以上,应是佩玉或符节器。

宋以后出现仿古玉玦,主要仿春秋、战国造型,但纹饰多不合古制,玦体比战国时厚重。明、清两代仿古玉玦,纹饰处理和雕刻刀法亦很难达到战国时自然流畅、锋利健劲的效果,往往徒具古形,缺乏古意。

玉玦用途,古今说法甚多,概括起来有五种:一作佩饰;二作信器,见玦时表示有关者与之断绝关系;三寓意佩戴者凡事决断,有君子或大丈夫气质;四刑罚的标志;犯法者待于境或一定地方,见玦则不许还;五用于射箭,使用时将玦套戴在右拇指上,以作钩弦。

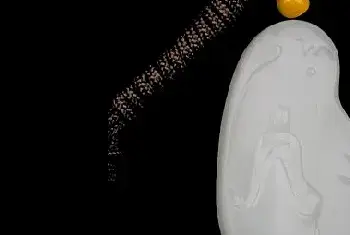

▲三门峡虢国墓地国君夫人墓出土 玉玦

▲河南博物院藏 玉玦

▲山东刘家店子1号墓出土 管状玉玦

满者为环,缺者玦。玉玦是中国古代玉器最有代表性的一类,它出土最早、数量最多、使用最为广泛,它贯穿于中华民族各个历史时期,它的发展史就是中国古代玉器文明的发展史,它集实用性、观赏性于一体,它是古人信仰、意念、灵感的化身。