对于静,今人有毫无缘由的追慕,仿佛天生一般。所居之处要宁静、所食之味要平静、所用之物要雅静、所为之事要稳静、所交之人要静气……一天天一点点悉心陶养着,渐渐地心怀气度也静起来,神情举止间也便有了一种独特如玉般的东方仪范。

静气,亦是一个特别的概念,像一种情绪,介于虚实、悲喜、古今之间,飞出蝴蝶般的梦;像一本书,自洽,却广阔;更像一种人格,在俗常中生出智慧,是那般淡淡地,却很安心,很隽永……

“日没风光静,远山清无云。”这是天地之静;“月色静中见,泉声深处闻。”这是月夜之静;“酒醒人静奈愁浓,残灯孤枕梦,轻浪五更风。”这是人之静。动与静是相对的。

从古到今,人们对动与静的认识不断深刻,对动与静的关系的了解越来越深入,动与静从来都不是分裂的,而是动中有静,静中有动。

现在有很多人喜欢打坐参禅,然而与静坐冥思比起来,更欣赏王维那样,行到水穷处,坐看云起时。看着云和水的流变,自然而然,有些感悟兴许会来。

“坐看云起时”,无意间揭示了中国审美文化的两面:它有“虚静”的一面,也有“飞动”的一面。静,似乎是永恒不变的;动,却是纷繁缭乱的。

《坛经》中提到一则故事,说当时有风吹来,幡动了,有僧人说风动,另一个则说是幡动,僧人们议论纷纷,而慧能此时却说:“不是风动,不是幡动,仁者心动。”这是禅宗的观点,在禅宗看来,一切法皆从心生,心生种种法生,心灭种种法灭,因此日常所见的风吹着幡动之景,也就成了“心动”。

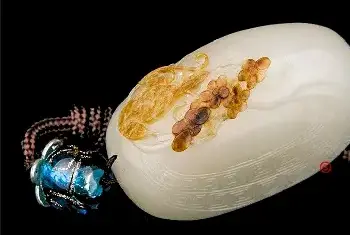

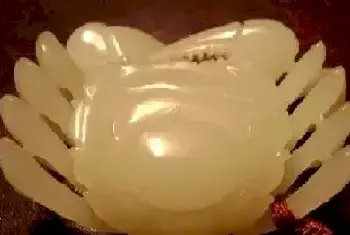

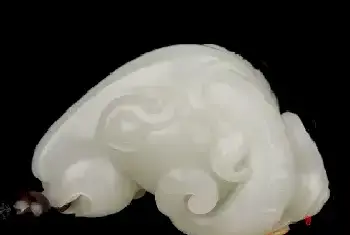

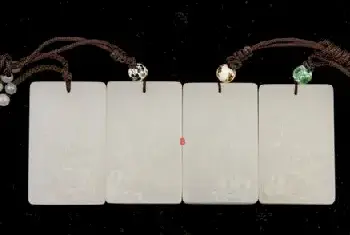

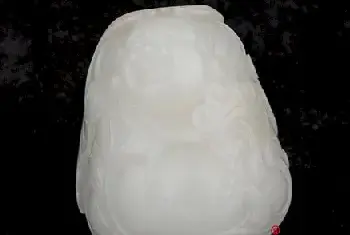

玉雕作品中画面是静止的,然而要表现的,是动的气势、活的韵味。如籽玉中舞动的飞天,不像西方的天使那样靠翅膀,只凭衣袂飘带的动势,即可体现“意欲奋六翮,排雾凌紫虚”的意境。

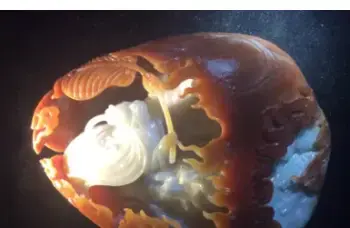

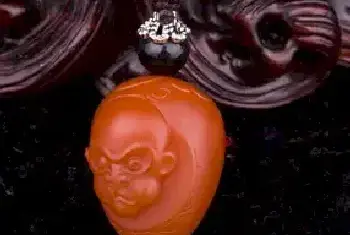

玉雕,始终以线条、块面为主,看起来最简单的技法,却以匀整、流动、回环、曲折,表达万物的体积、形态与生命;更能凭借它的节奏、刚柔、明暗,有如弦上的音、舞中的态,雕琢出心情的灵境,而探入物体的诗魂。

动静相宜、虚实相生,听上去很抽象,却漫衍在我们对每一件玉雕作品的感受中。譬如一枚籽玉中蝴蝶翻飞长时焕发的生命力,一片湖光山色所带来的回想,飞天神人在心坎上激起的跳动……引起我们情感共鸣的,不是外表和形式,而是通过它们传递的精神和韵味。

美,是从心中开出的花朵。我们一边在“静”中,保持内心的清净;一边在“动”中,创造生命的活力,获得充实。《清静经》里说:“人能常清静,天地悉皆归。”人在安静的环境之下可以获得静的境界,还需要学会在喧闹的环境中重回静的境界。玉雕,作为心景之共鸣,总是生动的、真诚的、本真的。

和田玉作品中的动静表现,可能每个藏家对它的理解都有所不同,你怎么理解呢?欢迎文末留言。

作品来自|中国玉石雕刻大师林国华玉雕工作室