虚谷《白猫》

近年来,当我们不断提出“新海派”时,需要再次连接起它的历史性,特别是对于以笔墨系统创新为核心的海上画派来说,随着史学方法的不断发展,其视角也会更加开阔。

追问“何谓海派”,我们首先聚焦的是虚谷、任伯年、吴昌硕、蒲华这“清末海派四杰”,习惯上人们又将虚谷称为“晚清画苑第一家”。相比较而言,公众显然更熟知吴昌硕,与之相关的展览不在少数,而当时吴昌硕却对虚谷有过“一拳打破去来今”的评语,一直被引为经典。

用不同的艺术史背景来看虚谷,会有不同的参照系和发现。吴昌硕的这句评语显然是基于文人画史发展到了虚谷绘画,特别是花鸟画创新上所具的重要价值。而到了当代,由于观看文人画史时,又多了西方现代绘画的比较,其解读视角和理解方式显然与吴昌硕那一代画家有所不同。比如虚谷绘画中的这种创新样式在强调“形式美”的吴冠中那里,联系到了塞尚,“他不识塞尚何许人也,如果他们在苹果上相遇,倒是棋逢对手了”。这句话显然是吴冠中把西方后印象派的塞尚作为参照而发出的感叹。当然从吴昌硕到吴冠中对虚谷的品评视角,已经提示了虚谷被置于两个不同的参照系中,不是说吴冠中把虚谷从中国文人画史中撇开,而是说他开放了对虚谷的解释系统。当然类似这样的解释也时不时会有人放到黄宾虹的绘画上,从而形成中国近现代绘画与后印象派之间的比较,尽管我们现在回顾这类论述,感觉更多是在模糊文人画与后印象派绘画中的区别,流失了对观看文人画时必须的要点。

其实,我们可以沿着塞尚对他同时代后印象派两位画家的评论来分析虚谷的作品。塞尚说凡高的作品像日本画,即凡高的作品的轮廓线太平面化,而高更的画像原始画,在“面”的处理上,也就是色彩处理上太过平面化了。这也是在说塞尚自己与凡高、高更之间的区别,甚至意味着他并不满意像凡高、高更那样的方法。其实塞尚要的不是凡高和高更的平面性线与面,而是通过轮廓线呈现出几何结构——不只是轮廓线的线的单向发展,也不只是平面的面的单向发展,而是用面与面的关系组合成几何体积。这是塞尚自己所需要的,也是基于这样的假设与创作配套使塞尚在批评史中成为“现代艺术之父”。

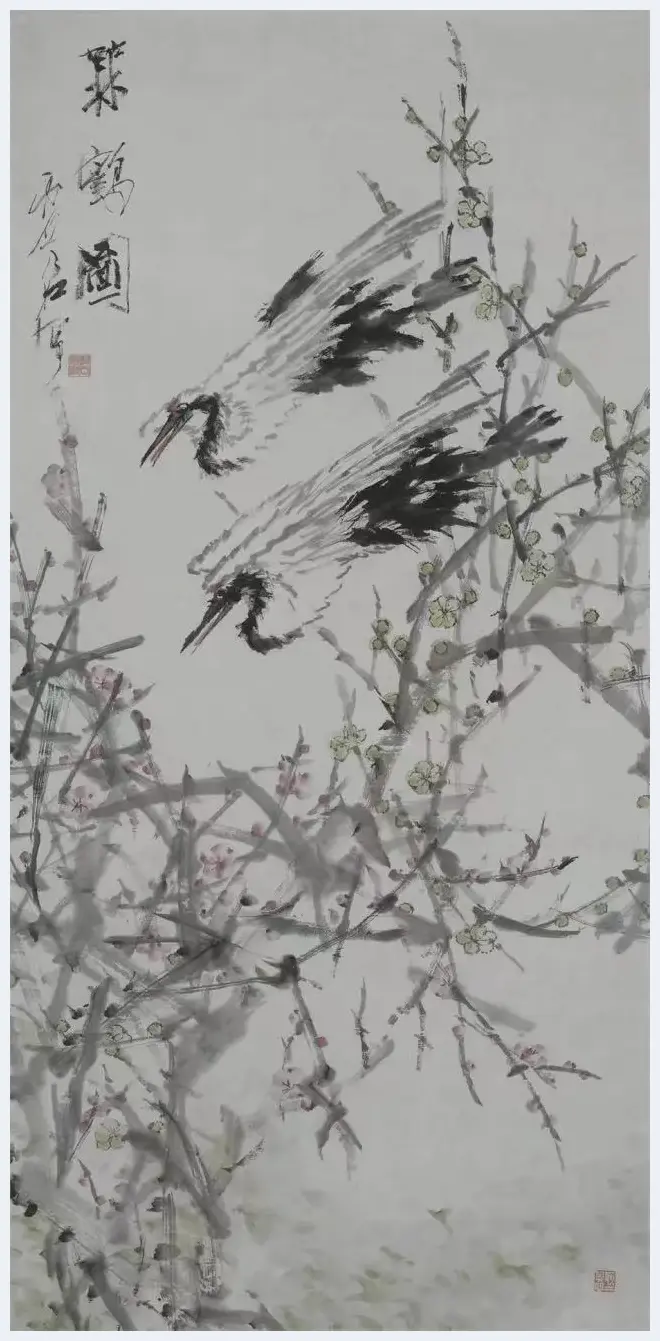

虚谷《梅鹤图》

当我们回到虚谷的画面上来看,如果一定要引入吴冠中视角的话,那我们需要重新加入上述塞尚的背景而加以比较,即虚谷绘图中的线、面与塞尚有所相似,而其背后原理是不同的。虚谷的轮廓线固然有几何性,但这个几何性线条显然是出于线中有笔的书法古拙法,而不只是服务于结构需要的几何线条。虚谷绘画的面来自传统渲染色彩的笔中墨法,即传统绘画中利用笔锋的柔软性和散锋、铺毫的各种变化、各种色彩在笔锋不同部位和各个侧面上的同时用锋,让色彩与水分合成使用后的墨色互渗所带来的面。这种技术在后来的花鸟画中越来越发展出水墨系统,但它的目的不是色彩几何体,而就是在文人画系统中的再现传统,在仅有的笔墨方式上呈现对象物,其透视造型显然不严格但还是出于透视的意图。而不是以后印象派为分界线的西方绘画史那样,从以前的严格透视到后来的彻底平面化画面。

我们也有一些论述是有关于海派绘画如何受到西方影响,比如说吴昌硕大胆使用了西洋色彩等等,但这样的影响在海派绘画上不是结构性转变,它可能会添加一些成分,但不足以获得等同性价值的论述。虚谷与塞尚之间也是一样的道理,整个海派绘画也必须从文人画本身的历史中去找到它内存的东西,只不过他们沿着写意绘画历史轨迹又转变了一次。在艺术生平事迹考的叙述中,虚谷即是新安画派的承继者。从画面中可以看出他与渐江、程邃画风的关系,与渐江画风相关的是他的方折笔法,与程邃画风相关的是干枯用墨,当然这样的笔墨随着花鸟画小品化而更给画家提供发挥个性的可能性。海派绘画是将小品推向日常化形态的时期。从“扬州八怪”的历史就能让我们看到画家身份的转化,而虚谷与“扬州八怪”之间的关系也是很实在的。自艺术市场发达起来以后,从“扬州八怪”靠卖画为生,到虚谷也将作品完全进入市场买卖中而作时,其创作方法也会发生变化,也即文人画从士大夫作画到为生活而画,卖画为生越来越变成海派绘画成员的职业。当然,和扬州一样,这个时候的上海也是绘画市场所在地,卖画作画更容易将以前全局性营造的画面改成瞬间可完成数量的易卖小品。像虚谷常往来于上海、苏州、扬州一带以卖画为生的人,一如他自己就有诗曰“闲来写出三千幅,行乞人间作饭钱”。中国历代文人有自贬传统,可怜语句的出现常常作为一种修辞,我们不必一定要照着它作史实,但这一代画家的作品要求有数量是一个事实,而且要靠不断卖作品来生活。这就使得这些画家各自转到小品形态的创作构思中,并由于小品创作而带来笔墨和构图之间的创新要求,组成我们现在所看到的海派绘画作品,乃至以后的齐白石等花鸟画都是这个系统的延续。

画风随书法,是传统文人画的特征,越发展到后面,这样的特征越明显。吴昌硕直接用石鼓文书法线条入画,绘画书法化以后导致书风决定画风,甚至于画面构图也与书法结体相吻合。而书法发展到了明清,其实已经开始两极分化。台阁体和馆阁体作为应用书法与文人书法的个性发展,特别是创新画家要求的个性发展相冲突,并形成二分态势。明清之前尽管也有这种情况,但不是很固定地如此分为两极,毕竟在历史上书法还没有如此严格出现这样的裂痕。那时的个性化书写还没有受到台阁体和馆阁体的管控,哪怕唐代楷法也是个性化书家标准,特别到了“扬州八怪”的画面上,书风个性与画风一样地明朗而各成一体。所以像虚谷本身也显然是书风决定画风,并与画风一起组成他的画面。明以后本来就特别让书风个性发展,再加上金石学发达起来,使包括笔法与结体的“古法”进入书风个性化之中,使书法更加向结体随性,出锋偏法的方向去发展。这样一来,以往的败笔反而在这样的语境中会成为“妙笔”。虚谷的干涩书写本身就如“闪笔”那样有运动感。当然文人画时不时也融入工笔造型,但虚谷所画的松鼠在他的“闪笔法”聚集下其体态动作呼之欲出,形成形虽虚但笔却实的笔墨系统。像他蔬果小品的轮廓线也取涩势,加淡色写出,题材除了常见的文人画小品外,还有市井化和林中小景,虚谷常常用横竖交叉线条构图并将枯笔发展到特别处。

虚谷《秋英图》

正如我们已经读到过的那样,虚谷的这种线条结构也很容易被人用西方几何形式主义的角度来看待。所以吴冠中说了:“酒逢知已千杯少,可惜他与我们相隔一百年”,否则的话“我要请他喝茶聊天”,并补充说如果是“张大千来,对不起,不见”等狠话。不过,我们对西方现代绘画史观看,有一个深入的过程,特别是现代绘画批评史的引入,使我们理清了好多从塞尚以来现代绘画的要点。有了这样的基础,再回过头来审视吴冠中在这些中西绘画史上只做表面相似性理解的问题,会觉得我们更需要去更正它而不是沿用旧说。西方绘画没有文人画的笔墨系统,它是线的几何关系而不是线中有笔,当然文人画也没有太多的结构主义理念,它是随笔性成就了轮廓线。虚谷的绘画重点要看的是,无论枯笔带水渗出,还是枯笔划痕而见笔锋,或者哪怕侧锋取势的金石线条质感都是从笔端显现出来的。所以如果要说绘画轮廓线的话,它是书法线条式的轮廓线,以至于观众看懂虚谷的绘画,也少不了要看懂虚谷的书法。

图片来源:中华艺术宫

![民国扬州画坛的缩影[图文] 民国扬州画坛的缩影[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e5aa0j3jma0.webp)

![隔路闻香:说说官样与民窑[图文] 隔路闻香:说说官样与民窑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bzqpk3majh4.webp)

![来自苏州国际设计周的观察和思考[图文] 来自苏州国际设计周的观察和思考[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x0btfjpqyqv.webp)

![根雕艺术收藏渐露头角 价值被认可[图文] 根雕艺术收藏渐露头角 价值被认可[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/poz1e4rbvsb.webp)

![不可小觑的“潮流艺术”市场[图文] 不可小觑的“潮流艺术”市场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rdfmk0x1lz2.webp)

![“园丁画家”刘晖[图文] “园丁画家”刘晖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dj5owoo4jpt.webp)

![扇子的生活美学意蕴[图文] 扇子的生活美学意蕴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/exemmfz0wzd.webp)

![触手可及的真善美——版画家杨忠义作品欣赏[图文] 触手可及的真善美——版画家杨忠义作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qtf4l2a5yat.webp)

![当代书法和书与画的关系:唯缺艺术[图文] 当代书法和书与画的关系:唯缺艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bf0xsffajiy.webp)

![静观中国花鸟画的发展[图文] 静观中国花鸟画的发展[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nu2nnr3ztvf.webp)

![抒写君子的风骨[图文] 抒写君子的风骨[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/arj4ddakysr.webp)

![赵晶:细释文人画[图文] 赵晶:细释文人画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/awcdjlnzs4d.webp)

![日常的“现代感”——张友宪芭蕉系列解读[图文] 日常的“现代感”——张友宪芭蕉系列解读[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ryd52o4wai4.webp)

![富人买艺术品时怎么避税[图文] 富人买艺术品时怎么避税[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oeglvi25iqd.webp)

![浅析高足杯[图文] 浅析高足杯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cbcg3cdhaur.webp)

![艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文] 艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pdsc4oh10or.webp)

![潘天寿“一棵松树”2亿多![图文] 潘天寿“一棵松树”2亿多![图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q3jj5gxzogt.webp)

![一个自由艺术家 吉尔格楞[图文] 一个自由艺术家 吉尔格楞[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hivr1c0zecb.webp)

![亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文] 亨利·摩尔:纯粹与自足,雕塑拥有自己的生命[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/usclrrfxcpd.webp)

![仙鹤是一品鸟古时常入画[图文] 仙鹤是一品鸟古时常入画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/afa0wbz0vcj.webp)

![六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文] 六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vwrm55x4hsq.webp)

![【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文] 【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dzx5sdzolt.webp)

![陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文] 陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nxmokwpvj2l.webp)