“美术的诞生:从太阳王到拿破仑——巴黎国立高等美术学院珍藏展”去年在上海博物馆开幕后一直受到关注(目前由于疫情处于闭馆状态)。此次特展展出了巴黎国立高等美术学院收藏的八十余件艺术珍品,揭示了法国艺术自路易十四至拿破仑帝国时期以来逐步迈向欧洲艺术之巅的澎湃历程。

巴黎国立高等美术学院的前身,是法国皇家绘画与雕塑学院,该学院的历史可以追溯到17世纪,是继意大利的佛罗伦萨美术学院、博洛尼亚美术学院之后,在西方世界建立的第三所美术学院,而更为重要的是,这座学院的体制与艺术理念,在成立之后的近200年中,成为了西方美术学院的所遵循的典范。

“学院”一词,长久以来与典范、经典联系在一起,如果说这些语汇 还算是具有褒扬意味的话,那么,随着20世纪现代主义运动的风起云涌,“学院”多多少少被视为保守的代名词,甚至,“学院派”一词常常被用 来谴责那些符合传统标准、恪守传统技巧、创造力匮乏的艺术作品。这种态度上的大逆转,在背后起作用的是关于艺术与艺术家地位与认识的观念变迁。学院是历史的产物,需要还原到历史的情境之中去考察它的功过是非;学院承担着行业的教育与发展的职能,因此,对于促生、制约和影响学院的社会根源,也应该进行深入的考察。

巴黎国立高等美术学院

美术学院的历史负重

17世纪的法国是专制主义的极盛时期。路易十四统治之下的强大法国,在文化艺术领域开始超越意大利,成为欧洲诸国效仿的对象,而佛罗伦萨的美术学院模式,也是在法国得到了决定性的发展。1635 年,黎塞留发起了法兰西学院(Académie Française),建立理性、秩序的系统是那个时代法国专制主义的最形象的代表。兴办学院的想法迅速波及到其他领域,秉持重商主义主张的财务重臣柯尔贝尔(Jean-Baptiste Colbert)在学院的发展道路上功不可没,他不仅着手建立各类学院,而且十分注重加强学院的社会影响。科学也好,艺术也罢,没有什么能像学院那样有效地在全国建立起统一的秩序了,即便是后来成立或者计划成立的地方学院,也在他的系统中被认定为巴黎美术学院的分院,执行一以贯之的体制与理念。

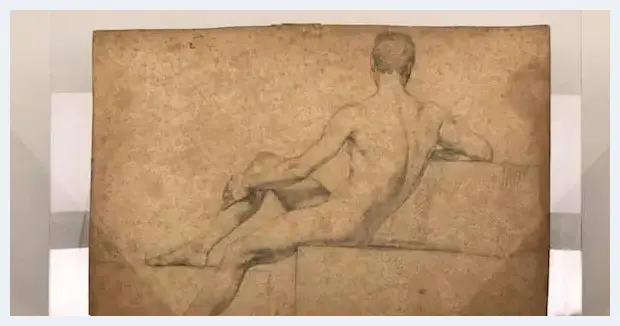

《半身躯干人体》,让-奥古斯特-多米尼克·安格尔 ,1800年,布面油画,巴黎国立高等美术学院藏

自中世纪以来,法国的艺术家们就隶属于行会组织,遵守行会的章程,然而宫廷艺术家却可以独立于行会章程的约束之外。行会与宫廷艺术家的冲突时断时续,从未停歇。宫廷艺术家们游说官员的结果,就是建立一所美术学院。然而其目的是为艺术家争取更高的社会地位和更自由的工作条件,这与柯尔贝尔的目标其实并不一致。成立美术学院的请愿书中,用以说服国王的理由是对16世纪区分“高贵艺术”与“机械性技艺”的继承,是遥想雅典学园黄金时代的理想,是假想在行会的限制之下,即便文艺复兴那些伟大的意大利艺术家,也在法国寸步难行的困境,巧妙的辞藻掩盖了现实的需求。

在这样的诉求之下,美术学院的章程和教学计划无疑带有强烈的现实属性。除了设置讲座、颁发奖金、举办展览,确定不同等级的成员各自的头衔与权责之外,对于人体写生课的垄断尤为引人注目。人体写生课是训练学生的基础课程,也是教学的工作核心,更是美术学院的专有权,不允许院外的公开的人体写生课程,甚至不允许艺术家在自己工作室里雇佣模特写生。此举造成了学院与行会之间的决裂。1661 年柯尔贝尔当选学院副护院公,实际上把持着管理学院的权力,在他的提议之下通过了一 道进一步加强学院势力的法令,命令宫廷画家都必须加入学院。由此,学院的权威在体制和法律的保证之下确立起来,打上了深深的专制主义烙印。 早先意大利艺术家为了从行会的控制下争取自由而建立学院,现在强势的学院压倒了行会,甚至在学院的统领之下,国王曾赋予宫廷艺术家的那些特许自由权利也受到了压制。这一切,都发生在路易十四的那个时代。

路易十四

美术学院艺术风格的建立与变迁

路易十四的时代是皇家美术学院的辉煌时代,学院的艺术风格也显现 出它的面貌:训练学生以一种特定的风格,即国王与宫廷风格来绘画与塑造,成为一种必然。艺术的最高标准起初是罗马,温克尔曼的时代换成了希腊,这两个古代典范的作用甚至超过了自然本身,代表了最高的审美理想与判断标准。而与此相联系的是,素描和线条成为“规正我们的标杆与罗盘”,“绘画中首要的(部分)和更为本质的东西”,而色彩只不过是“补充性的绘图术”。虽然学院的训练并非如最初的计划那样广泛而深入,除了举办转播透视法、解剖学、几何学等专门知识的讲座之外,实践的环节完全以素描为核心 ,学习的步骤也是循序渐进的,首先临摹教授的素描画稿,再画石膏像素描,最高级别才是真人写生素描。

对学院的艺术风格起到重大作用,传播学院艺术基本原则的是成功艺术家面向全体师生的演讲,演讲的目的在于向年轻的学生们宣示一种明确的艺术规则。这套规则一方面为学生提供指引,同时也是评判艺术作品的标准和依据,渗透在这一时期的艺术理论著作之中。规则的确立在一定程度上就意味着艺术作品的独特性得不到应有的重视,这也是后来学院 遭到诟病的一个原因。

学院的规则是明确的,首先就是对于题材等级的区分:静物 - 风景 - 动物 - 肖像 - 历史,依据的是题材本身的立意高下。越是日常琐碎的事物,其图像表现就越不重要,而雄浑壮阔的历史图像必然也要高于个人形象的 塑造。反而言之,在历史图像中出现的日常之物也应该具有崇高的立意,否则就是画面中的败笔。因此,图像甚或色彩都被赋予了特殊的寓意,寓意画承接着16世纪的样式主义,在学院的系统中受到推崇。

《墨丘利,赫尔斯和亚格劳洛斯》,尼古拉·普桑 ,布面油画,巴黎国立高等美术学院藏

然而艺术观念与主张的变化随着美术学院的成立接踵而来,艺术趣味上的巨大转变很快就发生了。1761 年开始,遵从古代典范的普桑派和当时的现代派鲁本斯派之间,出现了持续20年之久的论争,最终,鲁本斯派的领袖人物德·皮勒(Roger de Piles)当选为美术学院的荣誉会员,这等同于宣告了现代派的胜利。于是,之前被贬低的色彩在此时具有了与素 描同等重要的价值,情感也进入到赏鉴艺术作品的范畴之中。古典的法则即便没有被完全废弃,但学院内部理论化、体系化的著述日渐稀少,“多 变”(variéte)、“活泼”(enjouement)、“雅致”(graces)等轻松的语汇常见于对艺术作品的评价,静物画与历史、神话题材同等重要,瓦萨里以来被低估的色彩派的绘画都得到了赞赏,这也是欧洲的普遍趋势。 到了18世纪,华托、弗拉戈纳尔、夏尔丹这样的画家,也能够被学院接纳。这是艺术自由的一次胜利,也许会给人带来美术学院的权威性已经发生动摇的印象,但是从体制的角度来看,美术学院通过吸纳持不同主张的艺术家,继续在社会的行业结构中,保存力量,发挥作用。

法国大革命期间,所有学院和行会都被废止。1795 年法兰西学院成立之后,其分支机构美术学会承担其原有的皇家美术学院的社会职能,而教学部分则由新成立的巴黎美术学校来承担。19世纪初,美术学会与巴黎美术学校分离,逐渐成为代表权威的机构,在这个世纪大部分的时间里,通过把持遴选教师的权力,继续在理论和实践层面影响美术学校的教学。

安格尔(传),《素描人物画稿页》,纸本素描,上海博物馆藏

全新的美术学校,在教学方法上几乎完全保留了之前的传统,原有的竞赛择优制度也被保留。学生们在学校里接受综合性文化教育,同时也跟随导师在校外的工作室中学习技术,这与中世纪时的作坊并无不同。最初提议建立这所学校的新古典主义画家大卫,再次把素描提升到至高的地位,其艺术上的后来者安格尔也秉持同样的观念:“美术学院的确还没有准确 意义上的绘画分院,它只教授素描,但素描即是全部,完完全全的艺术。绘画的实际技法太容易了,八天之内就可以学会。”

与美术学院相对抗的新体系诞生

深层次的转折发生在19世纪下半叶。从印象派的时代开始,学院派艺术家掌握可传承的技巧与体制中的职业资源,自由艺术家则在批评家和 画商的支持之下挺进艺术界。从艺术创作的角度来看,自由艺术家们对于高度创新的持续追求让学院派的传承显得毫无创造力可言。而更重要的是,原有的艺术职业生涯的轨迹发生了转变,这就意味着权威的把持者也会出现相应的转移。这一时期出现了新的对手,即批评家和画商所代表的市场体系。学院体系自上而下地推行和传承既有的技艺与成熟的经验,在一定程度上带有官僚体制的气息。而市场体系则是一种更为开放且具有互动性的模式,当然也具有一定的风险,艺术家的创新并不总能被市场体系所接受,滞后的接受也是常见的情况,例如梵高。

《阿碦琉斯接见阿伽门农使者》 让-奥古斯特-多米尼克•安格尔,1802年,布面油画,巴黎国立高等美术学院,1802年罗马大奖

同时,自浪漫主义时代以来被大力吹捧的“天才观”,也在艺术家中造成了一种极端的情况,即无视一切外在标准,这既包括学院体系所代表的成熟的社会价值评判,也包括市场体系较为灵活的市场价值评判。于是,更为尖锐的问题产生了,艺术家到底是怎样的人?艺术家到底由谁来评判?今天,联合国将艺术家与广义上的“文化工作者”联系在一起,但艺术家们显然更希望自我定义,艺术界由互为竞争的“艺术圈子”构成,共同以精英化的姿态面对除他们之外的公众,内部同行的认可取代了技术、 美学与观念上的评判标准,学院所提供的导师、教育与文凭似乎更多地是进入圈子的中介 。在这个艺术家群体自我建构的乌托邦中,“创造”和“自由”成为关键词。这其中似乎隐藏着更为巨大的风险,当一种体制完全陷入封闭的自我选择之中时,要么陷入枯燥乏味,要么在外力稍加作用之下就会轰然倒塌,近年来资本在当代艺术市场体系之中所掀起的风暴无疑是令人警醒的。

历史上的学院曾经以对抗行会、争取艺术家的独立地位的姿态出现,当这些目标逐步实现之后,学院体制又成为艺术家要反抗和摆脱的存在,这次转折归根结底与艺术风格与艺术主张无关,也与历史上的素描与色彩之争有着本质的区别。这与学院的职能不无关系。从社会和历史的角度来看,学院不仅仅是一个教育机构,还是一个体制化的职业训练与发展系统,学院突破了行会组织的限制,确立起了艺术家的社会地位,同时通过选定 特定的风格,面向特定的市场,推动学院的学生们走向职业上的成功。在这一过程之中,成功艺术家的讲座、导师工作室制度、竞赛奖励机制,甚至对于素描一贯的重视,其本意是一致的,都是在传授艺术历史上的成功经验,以帮助学生们未来也能获得成功,同时进一步巩固学院体系。从这个角度来看,学院在艺术层面会接纳不同主张也就不足为奇了,因为这并 不能动摇学院推动职业发展的根基。

《法国古迹博物馆十五世纪展厅的内部景观》,夏尔-玛利·布东,1814年,布面油画,巴黎国立高等美术学院藏

在美术学院的发展历史中,古希腊、古罗马、文艺复兴时期的拉斐尔、17世纪的普桑,这些是艺术历史上的成功时代与成功者,梵高、波洛克、博伊斯等人则是西方艺术进入现代变革之后的成功者,他们的成功经验要不要在美术学院进行传承?显然,美术学院中并不会开设立体主义拼贴技法、波洛克滴洒技法这样的课程,即便开设此类课程,也无法让学生们通过使用这些技巧来取得职业上的建树,因为模仿他人在今天与成功艺术家的含义截然相反。那么,今天想要成为艺术家的年轻人们可以从美术学院 里得到什么? 20世纪90年代进行美术学院改革的哲学家伊夫·米肖(Yves Michaud)将技艺层面缩减到最为根本的三种形式:素描、塑型 / 模型制作、电脑绘图。在课程的设置上,多少还保留着美术学院最初的讲座 + 工作室形态,前者体现为通识性的艺术史课程和综合文化课程,后者体现为1968年5月风暴期间曾短暂中断的工作室制度。新科技的补充和综合素养的加强,反映了美术学院与时俱进、自我革新的态度与立场。

《伸展手臂举过头顶的解剖形态》 让-安托万·乌东 , 1792年,铜像,巴黎国立高等美术学院藏

今天的美术学院所面临的社会处境也许前所未有得复杂。在艺术的层面上,艺术自身的多元变幻、艺术家对于个体创造自由的坚持,需要学院 继续历史上曾经保有的开放性与包容性,从其职业训练与发展体系的社会属性出发,应和时代艺术氛围的变化。而从社会的角度来看,今天艺术家的职业发展已然无法脱离市场体系而独立存在,市场与学院早不像当初那样裹挟着艺术上的分歧而势如水火了,两个曾经对抗的体系出现了合作的可能。然而合作并非共谋。一方面学院应当一如既往地推动学生的职业发展,无论是作为艺术工作者还是作为自由艺术家,以其体制化的力量与经验来引导、启发、培育学生,让他们能够沿着与其才能相匹配的道路前行; 另一方面,学院也应与市场体系中的媚俗、娱乐、明星化与投机保持距离,在资本的力量面前,保持独立而清醒的姿态。

或许我们对于艺术家的理解,也需要粗略地区分为相互交织的三个层面:艺术家作为一种技能职业、艺术家作为一种社会身份、艺术家作为一种自由创造的精神状态。学院曾经在这三个领域都做出了重大的贡献,相信古老的学院,依然能够促生鲜活的创造,实现远大的理想。

![国泰民安·同贺祖国71华诞——著名画家张洪驯[图文] 国泰民安·同贺祖国71华诞——著名画家张洪驯[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0ug3bgjtzum.webp)

![我们如何看懂马修·巴尼?[图文] 我们如何看懂马修·巴尼?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a24aimpxhmn.webp)

![九亿“十二条屏”的齐白石激动了谁[图文] 九亿“十二条屏”的齐白石激动了谁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jtvlxgbqrkl.webp)

![党旗飘飘”迎七一:孙学平绘画艺术[图文] 党旗飘飘”迎七一:孙学平绘画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qr3hn0xvy2j.webp)

![国际艺术品市场中的“借贷狂欢”[图文] 国际艺术品市场中的“借贷狂欢”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jhm2kgldlrj.webp)

![当代著名画家金晓海作品赏析[图文] 当代著名画家金晓海作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eomiw305nbz.webp)

![《贺中秋 迎国庆》特别推荐当代艺术家——肖凡[图文] 《贺中秋 迎国庆》特别推荐当代艺术家——肖凡[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/glcb31kux1o.webp)

![简说书家林中阳[图文] 简说书家林中阳[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3yw12tz45ra.webp)

![李佩卿有鱼、有余、有娱的艺术作品[图文] 李佩卿有鱼、有余、有娱的艺术作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1rfmv3tezea.webp)

![中国著名红色画家鲍岳廷先生的艺术之路[图文] 中国著名红色画家鲍岳廷先生的艺术之路[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/p44downdbx4.webp)

![斯人已逝 风范长存——廖静文先生逝世一周年祭[图文] 斯人已逝 风范长存——廖静文先生逝世一周年祭[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5jciuhmwzry.webp)

![法国人刨制“木头手工键盘” 功能一样不落 [图文] 法国人刨制“木头手工键盘” 功能一样不落 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ewg1h211c3r.webp)

![绘画还是雕塑? 这是个问题[图文] 绘画还是雕塑? 这是个问题[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/urwxtgt5zzh.webp)

![单色釉的市场[图文] 单色釉的市场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/f2sarplfg3m.webp)

![陈忠村的绘画艺术[图文] 陈忠村的绘画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/af1ghlp32cj.webp)

![不断崛起的东南亚艺术[图文] 不断崛起的东南亚艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qvxoc0x51sn.webp)

![浅聊朝鲜刀剑的变迁[图文] 浅聊朝鲜刀剑的变迁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a5mxsxjkg5u.webp)

![海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文] 海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cpaafkvdmfg.webp)

![海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文] 海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kpzow4tmkwk.webp)

![走向世界的苍松画家禹化兴[图文] 走向世界的苍松画家禹化兴[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1b0jxnkzfzy.webp)

![用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文] 用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/23ybozkgybz.webp)