来源:外滩画报 文:艾洛(发自巴黎)

为什么萨德如此重要?

今年是萨德侯爵(Donatien Alphonse François Sade, Marquis de Sadea)逝世200周年。1814年12月2日,萨德在夏朗东(Charenton)的精神病院去世。整个十九世纪他的著作匿名印刷,如同地下流传的野火,二十世纪则是他被“封圣”的世纪,阿波利奈尔在他1909年编选的萨德文选的序言中写道:“这个在整个十九世纪什么都不算的人很可能会统治二十世纪。”一个世纪之后看来,这句话简直是一个准确的预言:阿波利奈尔、众多超现实主义者、布朗肖、波伏娃、菲利普•索莱尔(Philippe Sollers)、拉康、皮埃尔•克洛索斯基(Pierre Klossowski)、福柯、罗兰•巴特、列维纳斯,光是法国专门研究书写过萨德的思想者或作家就已为数众多,世界范围内受其影响的思想者、作家、艺术家更是数不胜数。虽然数量并不决定一切,但对萨德这位看重数量和“过度”的作者而言,数量确实也可以说明很多问题。为什么二十世纪萨德大行其道,而十九世纪则对他几乎视而不见?

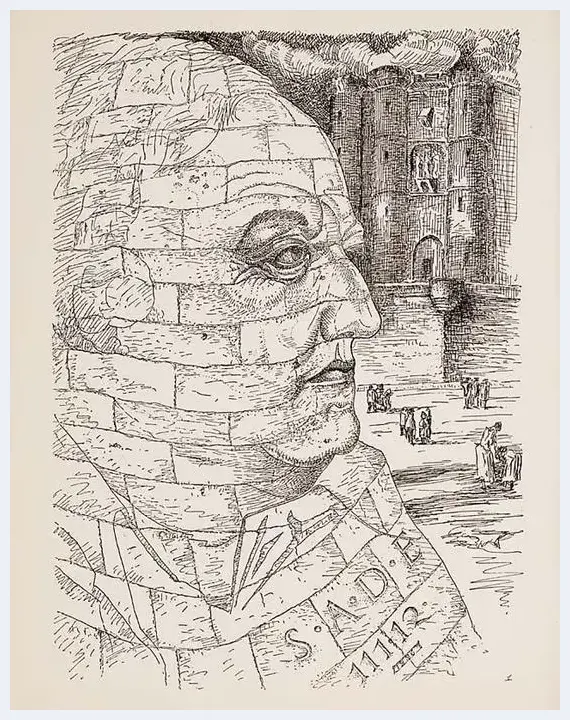

曼·雷《萨德肖像》

曼·雷《萨德肖像》

在奥赛大展策展人、萨德研究专家安妮•勒布兰看来,这个问题是一个伪问题:十九世纪的作者和艺术家也大量阅读萨德,只不过因为萨德当时还是禁忌,所以人们不敢承认这种阅读的影响。在文学领域,这在一定程度上是实情,从雨果到波德莱尔,法国作家都偷偷读过萨德,而某些作者(比如乔治•桑)的一些作品还被人批评为“萨德式的”。但在艺术领域这样的联系很难确认,如果我们在艺术家的日记或书信中找不到提及萨德之处,是否可以根据主题来判断这位艺术家和萨德联系?这是一件非常危险的工作,勒布兰勇敢地做出了她的判断和选择,这场大展当然帮助了大众再次梳理萨德的生平和风格化问题,但同时也引起了一定的争议,勒布兰是否可能又将人们带入了一种倒退的、脸谱化的、对萨德的泛泛误读之中?

从德加进入萨德的可靠性

首先我们可以以德加为例。德加1863年和1865年之间创作的《中世纪战争场景》描画了中世纪战争时对妇女的劫掠和杀戮,当然,士兵只是张弓对准绑在树上的裸体女子,场面并不那么血腥残酷。勒布兰认为这幅画可以作为整个展览的象征:在德加这幅画面前,我们切不可被其历史性的标题迷惑,这并非一幅“历史绘画”,这幅画就像戈雅的《战争灾难》系列版画一样,是在探索人类的残酷本性,而这种探索和兴趣与萨德有隐秘的地下联系。

德加《中世纪战争场景》

德加《中世纪战争场景》

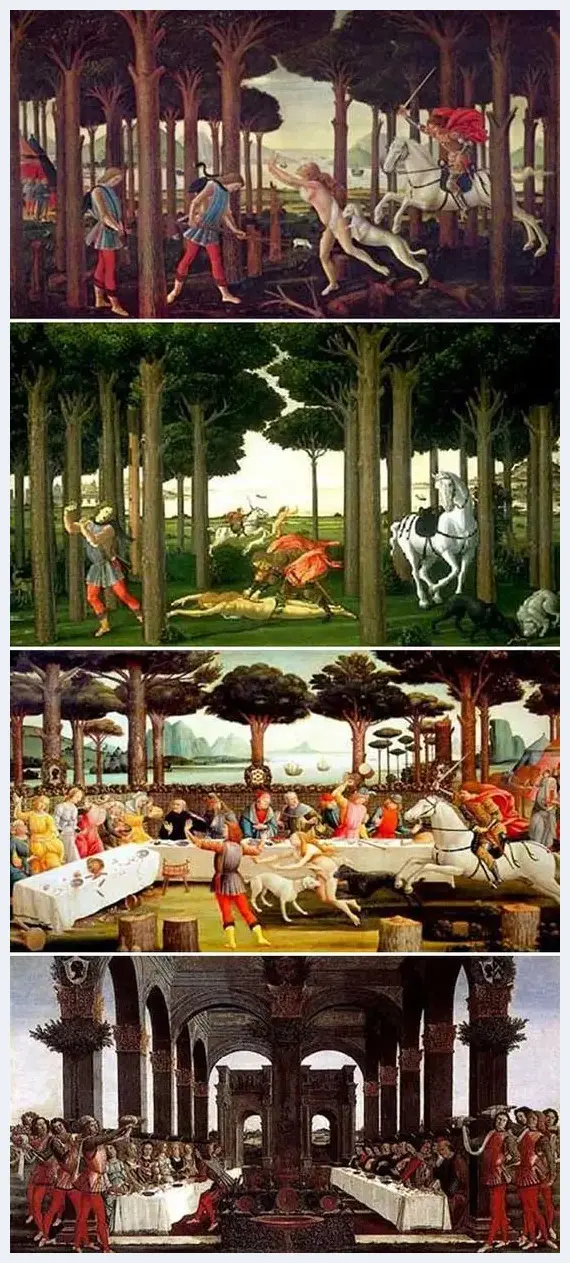

勒布兰确立的这种“德加-萨德”联系连她自己也只能用“地下”一词来限制,正如她也引用的居依•考热瓦尔(Guy Cogeval,艺术史学者,奥赛美术馆馆长)所言,德加这幅画和波提切利的《纳达乔•奥奈蒂的故事》组画关系密切。波提切利根据薄伽丘《十日谈》第五日的第八个故事创作的四幅蛋彩画中的第二幅,就是著名的冷淡女子死后被生前热切追求她未果而后自杀的情郎杀死喂狗的场景,这组画在德加游历佛罗伦萨时还保存在Pucci家族的宫殿里,尚未出售,德加受此影响创作了《中世纪战争场景》这幅作品。

当然,不论影响来自戈雅还是波提切利,从图像志的角度来说,德加的这幅绘画自有其艺术史方面的传承,不一定也完全不需要从萨德那里获取灵感。此外,战争中针对妇女的暴行和人类本身一样古老,本次展览中许多早于萨德的绘画都有更远远早于萨德的历史和神话源头,如果那些绘画只能作为证明萨德所关心问题的普遍性与古老性的例证(否则有时代错乱之嫌),德加的这幅绘画在没有确切证明的情况下也只适合用来做类似的例证用途,以此作为萨德对绘画的影响,甚至以此为整个展览的象征,实在是难以服众。但这可能也正是这次展览的象征:所有这些“图像”、“对象”与“萨德”的联系,许多都难以证明,处于一种尴尬的模糊状态。

这在展览第一部分“攻击太阳”那里最为明显,这一部分算是整个展览的导论和总章。“太阳”代表着理性和权威,勒布兰借用了萨德一本书的名字“攻击太阳”来表现萨德对理性和权威的攻击。

除了德加的这幅画,勒布兰选取了不少时代上早于萨德的作品,但原因仅仅是这些作品涉及杀戮、强暴这一类暴行,然后她在旁边配上萨德作品中的相关文字,例如对所谓罪行和审判的质疑,以及对人类残暴天性的肯定。这些作品当然可以作为萨德文字的例证,但这样的选择也并非别致,我们最终看到的当然主要是奥赛美术馆的藏品以及一些对奥赛来说比较容易借调的馆藏,这也可以谅解,但观众也许还希望看到更多萨德与艺术史的关联,而不是这种驾于阐释之上的宽泛“联系”。

解剖学对萨德的影响

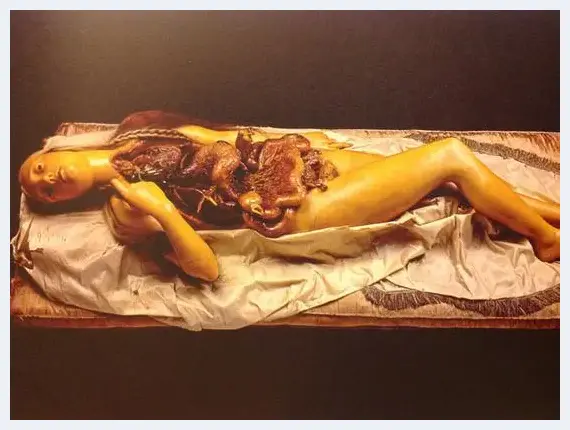

展览的第二部分“在身体的黑夜中观看”处理的是萨德与生理学、人体解剖的关系。这倒是一个非常有趣的问题,其中有些印在墙上的大号字体引文也非常抢眼,比如巴尔扎克1829年匿名出版的《婚姻的生理学》中那句惊人的话:“一个男人如果没有研究过解剖学并至少解剖过一个女人,他可不能结婚。”巴尔扎克那年30岁,和德加画《中世纪战争场景》时的岁数一样,当时全巴黎都在赞叹之余追问,这个匿名作者“一个年轻单身汉”究竟是谁?策展人在成功借用巴尔扎克的同时,还在一个小厅里摆放了许多同时代的解剖学书籍和蜡像,观众可以看到各种被解剖的女人身体。但这里我们再次感到一种割裂,文字上的联系非常有趣,但这些图像、对象和萨德的关联仍然处于教薄弱的层面。

女性解剖蜡像

女性解剖蜡像

勒布朗在展览画册中写到了萨德在其《意大利游记》中详细描述的陶土婴儿和婴儿蜡像,这是一个外科医生的藏品,萨德对此印象深刻,所以十多年后被拘禁在巴士底狱中书写《索多玛一百二十天》的时候,他把600个变态罪行的第52个献给了蜡像:“他把一个女孩带到一个塞满了高仿蜡质尸体的珍玩室:这些尸体全部都以某种方式被刺穿。他告诉女孩她可以在其中选择,然后他会按照她最喜欢的那具尸体的受伤方式杀死她。”

可在实际展览中我们不仅没有看到萨德式的蜡像,甚至连萨德看到过的那些蜡像都没有看到,其实这种猎奇式的蜡像早已不再是奇珍,但在本次展览中,观众却只能看到一些平庸的解剖对象。同时我们还感到策展人在策展方式上的保守与局限,这个题材完全可以托付给像Berlinde de Bruyckere这样以蜡质作品着称的当代艺术家,可以想象两者的结合会带来多么有趣的作品。

“万金油”戈雅真的好用吗?

展览的第三部分“人性的,太人性的,非人性的”的题目借用了尼采的名著,展品则是艺术史上各种表现“非人性”的作品。但许多作品的安排并不完全切题,比如毕加索的名画《萨宾妇女之劫》其实放在第一部分中也毫无问题,和戈雅的那些食人场景并置是否统一?这是一个问题。而戈雅的运用也让人颇为疲劳。当然,戈雅用在这里非常合适,但奥赛自从2010年以来已经有三次“黑暗残酷”系的大战,“罪与罚”、“怪异天使”和这次的萨德,“怪异天使”和“攻击太阳”这两个展览虽然一个是关于爱伦坡,一个是关于萨德,但都大量运用了戈雅的版画,这让人感到戈雅真是“万金油”,只要涉及到黑暗或残酷,都能把戈雅拉出来用一用,巴黎借调戈雅版画确实方便,但如此滥用也颇成问题,去年刚在爱伦坡展览上看了大量戈雅的观众这次又要看到不少相同的东西,然后在展览出口的书摊上也是同样的戈雅册子在出售,不禁让人产生过度雷同的感受。

波提切利《纳达乔·奥奈蒂的故事》

波提切利《纳达乔·奥奈蒂的故事》

十九世纪艺术的核心

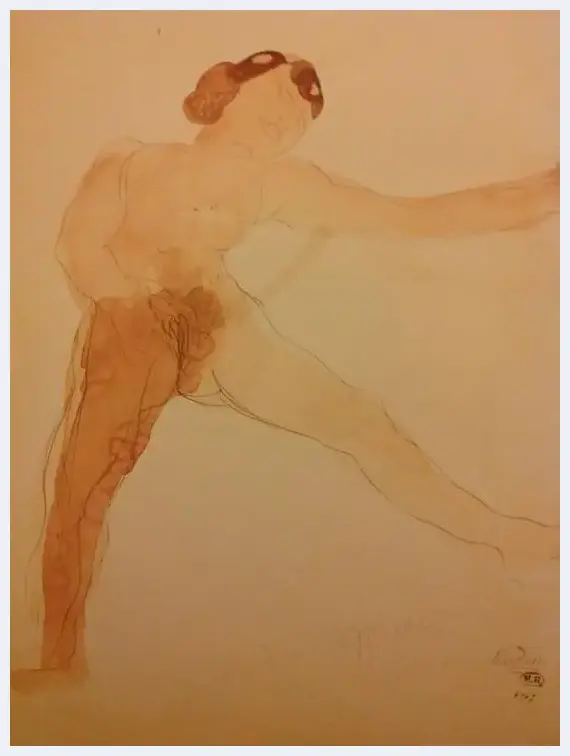

第四部分“抓住欲望的欲望”则较为完整,勒布朗把整个十九世纪看作是“色情戏剧化”的时代,从古斯塔夫•莫罗到罗丹,从萨德地下版本的“色情插画”到其他匿名色情插画再到安格尔的名画,十九世纪的艺术,无论是国家荣耀级别的艺术家还是遮遮掩掩的色情书画,都有一个共同的人性核心:性。什么是高雅的艺术?什么是低俗的色情?也许两者之间并没有明确的界限。

罗丹《酷刑花园》

罗丹《酷刑花园》

谁才是窥视狂?

第五部分“视角的颠覆”当然是个好问题,弗拉戈纳尔的《好奇的姑娘》也算是一个出彩的选择,通常处于观看乃至窥视位置的观众在靠近“窥视”这幅尺寸极小的作品时,忽然变换位置成了被窥视者,这算是整个展览中间的一剂清醒剂,让观众意识到自己的“窥视狂”地位。值得注意的是,在展览配套的电影展映中也有一场《窥视狂》,视角和位置确实是一个有意思的问题。策展人在这部分引用了萨德给他妻子的信:“我的思考方式,您说,无法被证明为是有效的。哎,那又如何!谁要是为了别人而去采纳一种思考方式,那才真是疯了呢。”

有关无神论的争论

展览的第六部分“完全无神论者”大概是图像方面最少问题的一部分,因为萨德本身对宗教有大量质疑和攻击,而修士修女的色情绘画也有非常悠久的历史,从中找出可以和萨德呼应的作品并非难事。当然,这里也潜藏着一个重大的问题,萨德与宗教信仰的关系是否像外在看来那样是一种敌对关系?

大部分人认为萨德是个无神论者,布朗肖甚至说“无神论是他的根本信念,是他的激情,是他自由的尺度。”但克洛索斯基对此提出过质疑,在1947年出版的《萨德我的同类》一书中他提出,如果萨德认为上帝不存在,那“渎神”也就不可能了,所以萨德其实是戴上“无神论的面具以反对无神论”。有的人,比如加缪,赞同他的观点,但总体来说他的观点受到了批评和反驳,后来他自己也收回了这种观点,《萨德我的同类》一书的新版中相应部分做出了修改。故而萨德与无神论的关系问题其实是个非常微妙的问题,本次展览策展人的立场非常明确:萨德仍然是刻板印象中的无神论者萨德。

文学化的问题

第七部分“欲望作为过度的原则”的展品有些令人失望,倒不如直接看一遍整个展览配套影片展映的收尾影片《感官世界》,大岛渚的这部电影比所有这些零散的展品更好地展示了“什么是欲望,什么是过度,以及为什么欲望是过度的原则”。

最后一部分“对无限的最初的物理意识”从标题上看很吸引人,策展人从萨德的遗嘱谈起了萨德死后想要从人类世界和人类意识中消失的愿望,以及他想要和自然重新合为一体的想法。在萨德身上看到这种念头固然是一件令人趣味横生的事情,但这个概念其实更适合写书,勒布兰想要如何配图可随她个人心愿,但作为一个重要的大展的收尾环节却被呈现得草率杂乱。

当然,这种种混乱也非勒布兰一人之过。办一次萨德大展最早是亨利•鲁瓦莱特(Henri Loyrette)在卢浮宫做馆长时期的计划,去年奥赛美术馆和橘园的馆长考热瓦尔重拾这个计划,找到了萨德研究专家勒布兰做策展人。但整个计划只有一年的筹划时间,这对于如此级别的大展来说简直算是丑闻,通常这样规格的大展至少需要三到五年的筹划时间。但这也不是奥赛第一次办这种“快餐”展览,这在考热瓦尔上台之后已饱受批评。

回看2010年的“罪与罚”大展的成功,策展人让•克莱尔(Jean Clair)的是著名的艺术史学家,而这次萨德大展的策展人勒布兰只是一个作家和研究者,这其中的差距我们也无法苛责,但把萨德的展览办成了一场文学性大大超过图像性的展示,这大概是文学研究者做策展人时常常会出的毛病。

此外,这次展览最大的问题在于,如果说勒布兰的“恩师”让-雅克•珀维尔(Jean-Jacques Pauvert,萨德全集的出版者,萨德研究专家)通过煌煌三大卷传记《活着的萨德》展示了一个活生生的、非符号化的萨德,勒布兰则又把萨德变成了一个符号,一种症候,萨德又成了“施虐狂”(sadisme)的代名词,成了一个所有与性和暴力相关的物品或事件都可以塞进去的万能垃圾桶,这是我们熟悉的刻板的“萨德”形象,但这不是让两个世纪以来众多天才为之倾倒的、值得我们重新发现的真正的萨德。

![后疫情时代中国艺术品拍卖市场结构变化及趋势[图文] 后疫情时代中国艺术品拍卖市场结构变化及趋势[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2nihh0bbepf.webp)

![传承经典,独具匠心——著名画家杜晓波作品欣赏[图文] 传承经典,独具匠心——著名画家杜晓波作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zyg4in25viv.webp)

![国内外实力派艺术家:黄建南作品欣赏[图文] 国内外实力派艺术家:黄建南作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xwm5b4qcxmu.webp)

![曹植与酒的不解之缘以及悲剧人生,这件陶耳杯或是见证[图文] 曹植与酒的不解之缘以及悲剧人生,这件陶耳杯或是见证[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/z0qf1cashpz.webp)

![翰墨诉衷情 ——张海玲贺建党百年作品赏析[图文] 翰墨诉衷情 ——张海玲贺建党百年作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1ixcsb2pkt3.webp)

![立竿见影——张峰雕塑有感[图文] 立竿见影——张峰雕塑有感[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4imwztl0c1m.webp)

![论画三题:书法与绘画[图文] 论画三题:书法与绘画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xaflnqachtc.webp)

![杨佴旻:当代语境下的创新[图文] 杨佴旻:当代语境下的创新[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tn5ousz2hwc.webp)

![“党旗飘飘”七一专辑:杨志恒书法艺术 [图文] “党旗飘飘”七一专辑:杨志恒书法艺术 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m51hacbhbhw.webp)

![如何投资与收藏当代艺术?[图文] 如何投资与收藏当代艺术?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j0cubz0zpax.webp)

![齐白石有趣的门条[图文] 齐白石有趣的门条[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vemqey5kbt1.webp)

![网络已可饱看高清艺术 非去美术馆不可的理由是什么[图文] 网络已可饱看高清艺术 非去美术馆不可的理由是什么[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0sg3unymorh.webp)

![翰墨丹青:走进画家汪港清的艺术世界[图文] 翰墨丹青:走进画家汪港清的艺术世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kcfap0oc4cb.webp)

![文夏:美术馆的“地推”与社群关系[图文] 文夏:美术馆的“地推”与社群关系[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3kunahyi2gt.webp)

![“党旗飘飘”七一专辑:石品人物画艺术[图文] “党旗飘飘”七一专辑:石品人物画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wu3jgsh34bx.webp)

![荣宝斋(上海)拍品赏析:何家英《春梦》[图文] 荣宝斋(上海)拍品赏析:何家英《春梦》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ycyr3hcx1jx.webp)

![著名版画家阿太作品欣赏[图文] 著名版画家阿太作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rumbb3hb4qi.webp)

![海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文] 海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cpaafkvdmfg.webp)

![女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文] 女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jypjcva5ec0.webp)

![窥探中美艺术品拍卖市场行情[图文] 窥探中美艺术品拍卖市场行情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/34vgxjl2zsw.webp)

![百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文] 百骥争辉 群像恢弘壮美 ·赵文元研究四[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/j5p0eynaqim.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文] 2024全国两会书画焦点人物——书画家刘忠[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aexb3rivyzq.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r1mmkjdegx1.webp)