王中军

作为华谊兄弟的董事长的王中军,在大致三年前开始以一种安静的方式——绘画——叙述他的内心故事。人们习惯了在电影院的大荧幕上,在华丽的大场景中,在震耳欲聋的音效里,在年末贺岁,在夜宴、手机、可可西里,在冯小刚的片头里窥得他的存在,而渐渐地,他们将遭遇一个从事架上绘画的画家王中军。

1985年,王中军从国家机关辞职,成为一个在当时没有什么社会地位的个体户,但他表示毫不在意,甚至很喜欢这种自由艺术家的生活:

在学美术的圈里我是出来的比较早的,用美术来生存能够赚到不少钱,90年代的时候我一年就能挣20-30万,私车也有两辆。干活之外我就在家里,过的很愉快。(《以爱之名:王中军作品集》)

作为个体户,王中军的业务范围十分博杂,画册、挂历、图书封面,一个人仿佛就像一个美术作坊。在那个时期,王中军从未接触过任何真正的艺术家,也没有条件和任何人交流艺术。尽管人们渐渐知道,构成中国当代艺术主要线索的艺术家此时正陆续来到北京,但王中军仍然在孤独中探索自己的生活的多样可能性。

王中军为了逃避不可预知的未来,决定跟随潮流去美国留学学习传媒。在美国,王中军在餐厅打工,半工半读完成学业,但他不是一个循规蹈矩的打工者。虽然没有任何人和他讨论艺术,他还是会坚持一些孤独的活动:光顾距离密歇根40分钟车程的底特律,进入大大小小的美术馆和古董店张望,参观各式各样的小型展览。唯一使他感到亲切的是遭遇艺术家李凯,一个以故宫为主题的艺术家,这也是他在美国第一次看到中国艺术家做的展览。李凯跑到王中军打工的餐厅吃饭,因为好奇陪他送外卖,这使王中军印象深刻。多年后,王中军也成为李凯作品的收藏者之一。

美国社会高度发达的媒介使王中军感到震惊,整洁干净的广告牌,美食杂志,画廊,美术馆,当然还有好莱坞电影。自始至终,王中军的创业计划无一不是围绕着特定的文化媒介而展开。从无到有,用中国习得的敏感性观察美国,再将美国所学到的视觉文化经验应用在中国,构造属于中国的文化媒介。就像他所豪言的:“在中国这样的市场,一定能够产生出足以和时代华纳抗衡的娱乐产业巨头。”如今,他离这个目标越来越近,并且不只是电影。

王中军常常自我揶揄是一个业余爱好者,他将绘画作为终身爱好,并在自己每一处的房产中都置有画室,这对于新媒介工作者来说,不可不谓是一项非常古典的爱好。绘画,作为机械复制时代之前的拥有灵韵的媒介,与他离开学校后所从事的媒介完全不同。绘画是孤独的、自省的、手工的,绘画的观众较电影要稀少的多,它的观看也较电影要晦涩的多。但对于王中军来说,绘画是一种心灵的寄托,是80年代文艺工作者的美术情结,是获得持久幸福感的文化游戏。

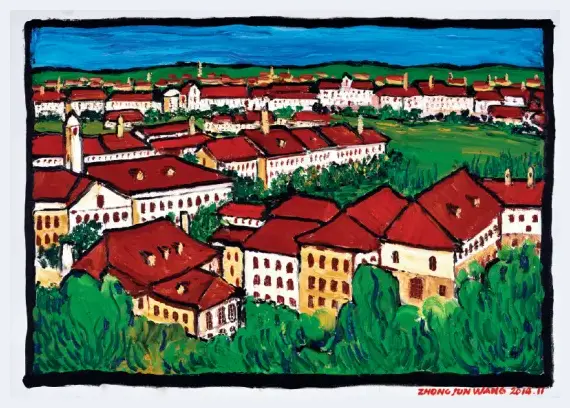

布拉格 布面油画 2014 70x100cm

因此,新媒介工作者王中军从未间断过这项安静的活动,即便他的作品仅局限在小范围内传播,但却有一种真挚的关切,也许是由于完全脱离市场考量和经济计算的缘故。他的母题也流露出沉思和静谧的气氛,例如一条田野上的路,一匹孤独的马,庭院里盛开的无人知晓的花朵,女人,或天际线上树的剪影,就像一组孤独的循环播放的诗,我们多少会被他引领到素朴派(naïf)的自由境界里。

王中军的绘画并没有着意于炫技或制造晦涩观念,而是依凭一种恒定的内心感受去处理他所呈现的题材。你会在他的画中看到现代主义大师的影子,但却都被赋予王式的广袤和恬静。例如《老家的花生地》系列,迷人的用色和构图使人回忆起塞尚笔下的圣维克多山。但在《天空》系列中,却采用米氏云山的程式,用色中还带有青绿山水的意味。《2014春天》系列则有一种向梵高致敬的意味,然而《家乡的老梨树》和《古柏》则溶解了中国水墨和弗里德里希。而他的人体系列则更为繁复的将数种不同的视野融合在内,使我们得以看到多重的影子——常玉的寂寞,马蒂斯的快乐,毕加索的任性,浮世绘的物哀,卢梭的超自然。

将如此驳杂、矛盾的程式予以安静的溶解,并使它们自然的统一起来,就像本该如此那样,王中军的入路是有趣的。这并不等同于对前人图式的修补和推进,很可能艺术家并不打算推进这些图式和观念,他所关注的不是艺术,而是媒介的力量本身。实际上,王中军早年的绘画训练是学院式的或者是写实体系的,既是当他开始购藏作品时,最初也是杨飞云——曾经是王的老师——这个路数的绘画。可是,当他拿起自己的画笔从事绘画时,他已经接受了现代主义的感染和视觉训练,以致即便走进美术馆,他也更多地去寻找能够直接抒发内心感受的艺术,而不是讲述神话或者历史故事的的写实绘画。

在实践方面,王中军利用照片来安静地绘制他之前拍摄的风景或者场景;而对于人体,他却尽可能地依据眼前真实对象的提示来表现自己的感受。的确,画面的效果让人很容易想起梵高、莫迪格尼阿尼,想起常玉,但是,这些画家的影响在王中军的绘画中变得被一个横定的特殊安宁给改编了,王中军把他描绘或者表现的对象调整为对自己的随性感受的语言,让人觉得:我在他们的旁边,可是我在用我的方式表现我的世界。

这种统摄的视野并不关注任何单一的图式,而是希望像扑克牌手那样祭出连串的组合,使孤立的弱牌焕发光彩。他常常对同一个母题创作一系列连续变化的作品,玩味其中的微妙差异是这种视野的关键所在。莫奈也采取这样的工作方式,他的目的是为了捕捉外光中连续变化的影调以及颤动的空气在视网膜中留下的效果。你若仔细看过王中军的系列创作,就会发现他拥有莫奈绘制巴黎圣母院时的那种耐心,对于一个平淡主题的不厌其烦的反复演绎。这些演绎就像导演对待电影(他的业余爱好)镜头那样一帧一帧的品味,他处理绘画的过程像极了电影。

我不是潘金莲之一 布面油画 2012 80x60cm

过去,当摄影技术刚刚兴起时,罗宾逊(Henry Peach Robinson)曾经主导过画意摄影的时尚。这种在今天看来有些古怪和陈腐的剧场式摆拍曾经被奉为圭臬,摄影完全依附于绘画程式才能进行创作(如画的摄影),因此这种新媒介被认为只不过是采用摄影器材所进行的绘画。但眼科医生爱默生打破了这种认识,并释放出摄影语言的巨大能量。用新媒介的视野和语言去激活经典图式,王中军并不是第一个,但作为业余者却具有超然物外的心理优势和持久的耐心。他将完全不同的绘画图式统摄起来,反复调整,意图贯通图式背后的多重宇宙。因此图式被打开了恢复并加强早年内心意象并激发心灵运动的可能性,它们不再是本雅明想象中此时此刻、即时即地的全真性,而是指向下一瞬间的变化中的媒介。每一个孤立的图式,就像贡布里希所谓的琴键那样,分别构成心理旋律的一个组件,而领悟这段音乐的奥秘在于注意每一个图式的微妙变化。

有意或无意间,王中军用一种宽慰的后现代方式诠释了现代主义绘画语言的可能性:在新媒介视野下的一曲心灵结构的复调。对于王中军来说,一切东西都无差等的成为他者的媒介,传递着多样化的信息,并在传递的过程中向另一种媒介转换。在这个意义上,梵高、常玉、弗里德里希、马蒂斯甚至米芾,被贯穿在第一人称视角的叙事中,在镁光灯下一一闪现,这个故事将我们带入无边界的内心世界,而有一个人兼饰了所有角色,他就是作为画家的王中军。

作为华谊兄弟的董事长的王中军,在大致三年前开始以一种安静的方式——绘画——叙述他的内心故事。人们习惯了在电影院的大荧幕上,在华丽的大场景中,在震耳欲聋的音效里,在年末贺岁,在夜宴、手机、可可西里,在冯小刚的片头里窥得他的存在,而渐渐地,他们将遭遇一个从事架上绘画的画家王中军。

1985年,王中军从国家机关辞职,成为一个在当时没有什么社会地位的个体户,但他表示毫不在意,甚至很喜欢这种自由艺术家的生活:

在学美术的圈里我是出来的比较早的,用美术来生存能够赚到不少钱,90年代的时候我一年就能挣20-30万,私车也有两辆。干活之外我就在家里,过的很愉快。(《以爱之名:王中军作品集》)

作为个体户,王中军的业务范围十分博杂,画册、挂历、图书封面,一个人仿佛就像一个美术作坊。在那个时期,王中军从未接触过任何真正的艺术家,也没有条件和任何人交流艺术。尽管人们渐渐知道,构成中国当代艺术主要线索的艺术家此时正陆续来到北京,但王中军仍然在孤独中探索自己的生活的多样可能性。

王中军为了逃避不可预知的未来,决定跟随潮流去美国留学学习传媒。在美国,王中军在餐厅打工,半工半读完成学业,但他不是一个循规蹈矩的打工者。虽然没有任何人和他讨论艺术,他还是会坚持一些孤独的活动:光顾距离密歇根40分钟车程的底特律,进入大大小小的美术馆和古董店张望,参观各式各样的小型展览。唯一使他感到亲切的是遭遇艺术家李凯,一个以故宫为主题的艺术家,这也是他在美国第一次看到中国艺术家做的展览。李凯跑到王中军打工的餐厅吃饭,因为好奇陪他送外卖,这使王中军印象深刻。多年后,王中军也成为李凯作品的收藏者之一。

美国社会高度发达的媒介使王中军感到震惊,整洁干净的广告牌,美食杂志,画廊,美术馆,当然还有好莱坞电影。自始至终,王中军的创业计划无一不是围绕着特定的文化媒介而展开。从无到有,用中国习得的敏感性观察美国,再将美国所学到的视觉文化经验应用在中国,构造属于中国的文化媒介。就像他所豪言的:“在中国这样的市场,一定能够产生出足以和时代华纳抗衡的娱乐产业巨头。”如今,他离这个目标越来越近,并且不只是电影。

王中军常常自我揶揄是一个业余爱好者,他将绘画作为终身爱好,并在自己每一处的房产中都置有画室,这对于新媒介工作者来说,不可不谓是一项非常古典的爱好。绘画,作为机械复制时代之前的拥有灵韵的媒介,与他离开学校后所从事的媒介完全不同。绘画是孤独的、自省的、手工的,绘画的观众较电影要稀少的多,它的观看也较电影要晦涩的多。但对于王中军来说,绘画是一种心灵的寄托,是80年代文艺工作者的美术情结,是获得持久幸福感的文化游戏。

因此,新媒介工作者王中军从未间断过这项安静的活动,即便他的作品仅局限在小范围内传播,但却有一种真挚的关切,也许是由于完全脱离市场考量和经济计算的缘故。他的母题也流露出沉思和静谧的气氛,例如一条田野上的路,一匹孤独的马,庭院里盛开的无人知晓的花朵,女人,或天际线上树的剪影,就像一组孤独的循环播放的诗,我们多少会被他引领到素朴派(naïf)的自由境界里。

王中军的绘画并没有着意于炫技或制造晦涩观念,而是依凭一种恒定的内心感受去处理他所呈现的题材。你会在他的画中看到现代主义大师的影子,但却都被赋予王式的广袤和恬静。例如《老家的花生地》系列,迷人的用色和构图使人回忆起塞尚笔下的圣维克多山。但在《天空》系列中,却采用米氏云山的程式,用色中还带有青绿山水的意味。《2014春天》系列则有一种向梵高致敬的意味,然而《家乡的老梨树》和《古柏》则溶解了中国水墨和弗里德里希。而他的人体系列则更为繁复的将数种不同的视野融合在内,使我们得以看到多重的影子——常玉的寂寞,马蒂斯的快乐,毕加索的任性,浮世绘的物哀,卢梭的超自然。

将如此驳杂、矛盾的程式予以安静的溶解,并使它们自然的统一起来,就像本该如此那样,王中军的入路是有趣的。这并不等同于对前人图式的修补和推进,很可能艺术家并不打算推进这些图式和观念,他所关注的不是艺术,而是媒介的力量本身。实际上,王中军早年的绘画训练是学院式的或者是写实体系的,既是当他开始购藏作品时,最初也是杨飞云——曾经是王的老师——这个路数的绘画。可是,当他拿起自己的画笔从事绘画时,他已经接受了现代主义的感染和视觉训练,以致即便走进美术馆,他也更多地去寻找能够直接抒发内心感受的艺术,而不是讲述神话或者历史故事的的写实绘画。

在实践方面,王中军利用照片来安静地绘制他之前拍摄的风景或者场景;而对于人体,他却尽可能地依据眼前真实对象的提示来表现自己的感受。的确,画面的效果让人很容易想起梵高、莫迪格尼阿尼,想起常玉,但是,这些画家的影响在王中军的绘画中变得被一个横定的特殊安宁给改编了,王中军把他描绘或者表现的对象调整为对自己的随性感受的语言,让人觉得:我在他们的旁边,可是我在用我的方式表现我的世界。

这种统摄的视野并不关注任何单一的图式,而是希望像扑克牌手那样祭出连串的组合,使孤立的弱牌焕发光彩。他常常对同一个母题创作一系列连续变化的作品,玩味其中的微妙差异是这种视野的关键所在。莫奈也采取这样的工作方式,他的目的是为了捕捉外光中连续变化的影调以及颤动的空气在视网膜中留下的效果。你若仔细看过王中军的系列创作,就会发现他拥有莫奈绘制巴黎圣母院时的那种耐心,对于一个平淡主题的不厌其烦的反复演绎。这些演绎就像导演对待电影(他的业余爱好)镜头那样一帧一帧的品味,他处理绘画的过程像极了电影。

过去,当摄影技术刚刚兴起时,罗宾逊(Henry Peach Robinson)曾经主导过画意摄影的时尚。这种在今天看来有些古怪和陈腐的剧场式摆拍曾经被奉为圭臬,摄影完全依附于绘画程式才能进行创作(如画的摄影),因此这种新媒介被认为只不过是采用摄影器材所进行的绘画。但眼科医生爱默生打破了这种认识,并释放出摄影语言的巨大能量。

用新媒介的视野和语言去激活经典图式,王中军并不是第一个,但作为业余者却具有超然物外的心理优势和持久的耐心。他将完全不同的绘画图式统摄起来,反复调整,意图贯通图式背后的多重宇宙。因此图式被打开了恢复并加强早年内心意象并激发心灵运动的可能性,它们不再是本雅明想象中此时此刻、即时即地的全真性,而是指向下一瞬间的变化中的媒介。每一个孤立的图式,就像贡布里希所谓的琴键那样,分别构成心理旋律的一个组件,而领悟这段音乐的奥秘在于注意每一个图式的微妙变化。

有意或无意间,王中军用一种宽慰的后现代方式诠释了现代主义绘画语言的可能性:在新媒介视野下的一曲心灵结构的复调。对于王中军来说,一切东西都无差等的成为他者的媒介,传递着多样化的信息,并在传递的过程中向另一种媒介转换。在这个意义上,梵高、常玉、弗里德里希、马蒂斯甚至米芾,被贯穿在第一人称视角的叙事中,在镁光灯下一一闪现,这个故事将我们带入无边界的内心世界,而有一个人兼饰了所有角色,他就是作为画家的王中军。

作者/吕澎

![余险峰的书画艺术:庭院深深深几许[图文] 余险峰的书画艺术:庭院深深深几许[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kcc1rkkg4cp.webp)

![我们要看什么才能治愈强迫症?[图文] 我们要看什么才能治愈强迫症?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/s2qyyr2wk3o.webp)

![画坛巨匠:刘怀山艺术赏析[图文] 画坛巨匠:刘怀山艺术赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fgqzqfftxhj.webp)

![瓷器杂项现量价齐升 推动市场向上攀升[图文] 瓷器杂项现量价齐升 推动市场向上攀升[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ofmtnd5y10e.webp)

![品读安格尔的《泉》:完美的女神[图文] 品读安格尔的《泉》:完美的女神[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/h0jncphibiv.webp)

![与美同行:博物馆布局新理念[图文] 与美同行:博物馆布局新理念[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/omhavmirpyl.webp)

![青年艺术家受新藏家关注:有潜力也有风险[图文] 青年艺术家受新藏家关注:有潜力也有风险[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5stah20wus1.webp)

![2022年特别推荐的著名艺术家:苑文光[图文] 2022年特别推荐的著名艺术家:苑文光[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4ljxlmsaomp.webp)

![2020年特别推荐艺术先锋人物——李宽[图文] 2020年特别推荐艺术先锋人物——李宽[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5tnra54slcp.webp)

![以工匠精神打磨中华创世神话主题画[图文] 以工匠精神打磨中华创世神话主题画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4jbrif15uyq.webp)

![炒作陨石:买的是宝贝还是贪婪[图文] 炒作陨石:买的是宝贝还是贪婪[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/30gurcj1pmc.webp)

![学习书法师碑还是师帖[图文] 学习书法师碑还是师帖[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rjvcigkdxbp.webp)

![古韵书香 ——论刘旺超作品中传统文化的传承与创新[图文] 古韵书香 ——论刘旺超作品中传统文化的传承与创新[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/on4lg1huvyd.webp)

![澄怀观道——实力派青年人物画家张劲松[图文] 澄怀观道——实力派青年人物画家张劲松[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zem5gobxiuu.webp)

![国大师高公博画作,勾起你童年的美好记忆[图文] 国大师高公博画作,勾起你童年的美好记忆[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lvzhs5il3et.webp)

![高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文] 高调的《万山红遍》与低调的李可染[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rpe31i4qaie.webp)

![崔子范:新时期写意花鸟画的里程碑[图文] 崔子范:新时期写意花鸟画的里程碑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x4mhciphhag.webp)

![「晶羚专访」张润萍和她温暖的猫[图文] 「晶羚专访」张润萍和她温暖的猫[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m0h15gzu2pj.webp)

![浅聊朝鲜刀剑的变迁[图文] 浅聊朝鲜刀剑的变迁[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a5mxsxjkg5u.webp)

![聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文] 聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bxv4mz1cft.webp)

![观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文] 观物取象--翁道胜绘画艺术创作方式研究[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iwxvd1s1cyb.webp)