《宝晋斋法帖》中的王羲之《王略帖》

陆一中

米芾(1051-1107年),初名黼,字元章,别号襄阳漫士、海岳外史、净名庵主等,世居太原,后迁徙襄阳,最终定居镇江。他是北宋开国功臣米信的后代,生于世代簪缨之家。据说米芾幼年聪颖,过目成诵,年幼时便能写一手漂亮的擘窠大字。稍长以后博闻强记,不乐科举,而喜欢好高骛远之论。米芾18岁那年(1068年),靠着母亲阎氏与宋英宗高皇后的一点旧情,荫补了一个秘书省校字郎的小官,从此开启仕途。后30余年宦游在外,多担任些无足轻重的官职。直到宋徽宗崇宁朝,才复召入京,初任太常博士,后又改任书画博士。大观二年(1107年),卒于淮阳军任上。终其一生,最高任职也不过是五品的礼部员外郎。当时礼部又名曰“南宫”,于是便有了“米南宫”的别称。

米芾一生仕途并不得意,当中有他吏术平庸、不任实务的缘故,但大概更与他举止迂狂,并且耽玩书画、荒怠公事不无干系。然而官场的困顿,却丝毫无碍他名噪公卿文士之间。平素里他佯狂玩世,好穿唐朝衣冠,又有奇怪的洁癖,有生之年“米颠”的“雅号”已经播诸众口。多才放达为他赢得“衣冠唐制度,人物晋风流”的声誉,因此游从日广,渐渐也结交了如苏轼、薛绍彭、刘泾、黄庭坚、赵大年、桐山苏氏等一大批重要藏家。这也是米芾得以遍观天下字画,成就一代赏鉴翘楚的契机。

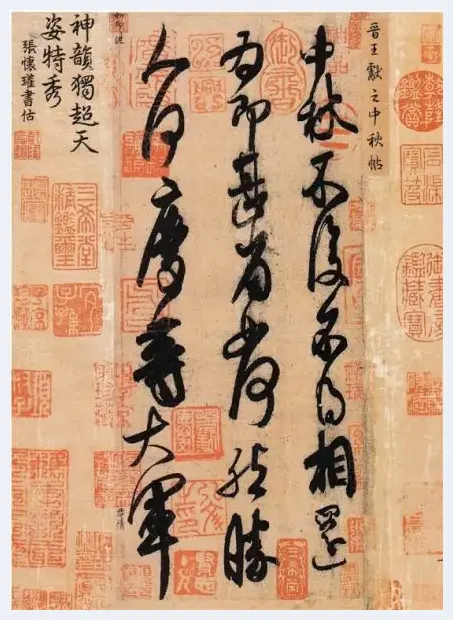

据说米芾的谲怪举止,无非为了避世远俗刻意为之,也有人揭示他异乎常人的洁癖并非得自天性,唯独视书画为安身立命之依托,似乎是至性所好,不含半分妆点的。他曾自叙:“平生嗜此(字画)老矣,此外无足为者。”《宋史》也说他“遇古器物书画,则极力求取,必得乃已。”米家本来富足豪奢,遇到法书名画挥金如土,自然不在话下。而在经济困乏的时期,他也不惜典质家当,岂忍错失一轴。然而世间的宝玩也往往有无法单纯以财、以力罗致的。此时无可奈何,他竟也把礼义廉耻暂且搁下,肆无忌惮地行起骗来。这便是画史上著名的“米老狡狯”了。譬如他曾在长沙道林寺诈借寺中所藏的唐代沈传师手书诗板,借而不还,扬帆逃遁;又如在真州(今江苏仪征)舟中,因为交换不果,趴在船舷上以投水相逼,强取了友人的王羲之《王略帖》(一说为谢安《八月五日帖》)。诸如此类的勾当痴黠兼半,都叫人啼笑皆非。尽管米芾从来绝口不提,但其“罪状”被历来的稗官野史揭发的却有不少。此外,他又贯以掉包借来的书画为能事,自摹一本归还物主,暗中扣下真迹原件,据说用这个办法骗得的藏品很多。米芾的画没有片纸存世,伪造古画的情况我们一无所知,世所共知的是他书法精绝、尤能摹古。王诜就曾将米氏的临本染成古色,加入题跋,装池成卷,观者竟也不能分辨。想必物主在浑不知觉中取走赝品的,当不在少数,当时米老的得意不难想见。如今,确凿的米造伪作还很难确定,然而却有几件存世的大名迹,疑似跟米芾脱不了关系。今藏北京故宫的王献之《中秋帖》(附图)就被怀疑是他的临本,此帖历代知名,清代还是乾隆“三希”之一,直到近代学者比对刻帖,才发现是曾经米芾收藏的献之《十二月帖》节临本;上海博物馆也收藏了一件唐代虞世南名下的《汝南公主墓志铭》,该作旧印累累,纸墨淳古,可字里行间也透出几分米家的笔意。这些千年的谜团,或许还要留待后人去分解。

传王献之《中秋帖》 北京故宫博物院藏

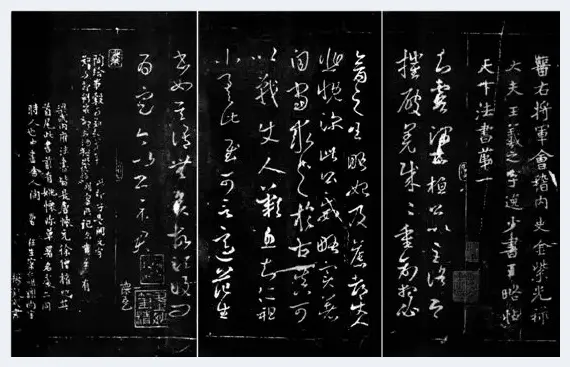

或买、或换、或骗,如此下来,米芾积聚了千轴“晋唐古帖”和尚无明确数目的古画。这份藏品的数量在当时也许不是最多,但以他的眼力,藏品的品质却能胜过天禄石渠。如今,我们仍可以从《书史》、《画史》还有明代张丑所辑《米南宫祕玩目》中了解这份藏品的大略。当中的几件晋代“铭心绝品”最为他宝爱,包括谢安《八月五日帖》、王羲之《王略帖》(附图)、王献之《十二月帖》、顾恺之画《净名天女》、戴逵的《观音》等。晋人的真迹在唐代已很罕见,能收获如此藏品,除了精鉴以外大概也须有几分天命眷顾。他也由此将书斋命名为“宝晋”,珍重之情显而易见。坐拥书府,米芾的平居生活往往是在锦囊玉轴间等闲度过。他曾自述杜门玩画景况:“每得一图,终日宝玩,如对古人,虽声色之奉,不能夺也”。长子米友仁也记录过他的日常起居,白天临习名帖,手不释笔,夜间收字画入竹箧,放在枕边,才能安睡。甚至生活窘困时,虽然“败屋僦居”,而终日仍以手玩书画为务,其中真有点宠辱不改其乐的味道。与寻常收藏家不同,米芾又深明书画裱褙与养护之法。收得名作,往往择善料手自重装,加盖藏印以区分品级。他又定下一系列观书看画的清规戒律,极为郑重严苛,甚至不惜因此忤慢了登门观画的贵戚至交。平日里虽然旷放,此时却极谨严不苟。尽管巧取豪夺,开罪了一干同时的藏家,但好歹没有辜负那些托名笔墨的往哲先贤了。

米芾身后留下的著作不少,除了一部流传不全的诗集,剩下的几乎全都关乎平生爱玩之物。《书史》、《画史》详述平生所目见的书画;《宝章待访录》是寻访墨宝的备忘录;《海岳名言》陈述书学心得;《砚史》品评曾经使用的各色砚石。翻阅米老的著作,大抵无意安排,随有而录,既没有《历代名画记》那样的严整体裁,也不见黄伯思等那般引经据典、苦搜冥讨。然而洋洋数万言的鉴定流水账,其中涉及的鉴赏门道却是无所不包,并且辞令诙谐,内饶真知。当中对笔墨、款印、避讳、材质工具等诸多因素都深加辨别,详尽程度大超前代,被后来学者奉为赏鉴准绳。大概自书画脱离了名教樊篱以来,鉴赏的学问未尝被叙说得如此淋漓尽致。他以为赏鉴家对书画须有“笃好”,鄙薄附庸风雅之徒。鉴定上主张以目鉴为主,要求饱览作品并能应目会心,洞明传统中的雅趣。反对假人耳目,人云亦云。上述的藏家素养,从米芾自己的毕生力行里,我们着实能体会它的深切著明,几乎可视为他作为玩家的自写照了。如今,民间收藏的兴盛规模恐怕远胜宋代。无论作伪与辨伪的历史如何演进,米老所授的鉴赏法门似乎终不曾过时。而当艺术收藏附着了更多的含义、愈行愈远时,他当年耽玩书画的本心或许更为耐人寻思。明白了这一点,我们或许才能获免于米老冥冥中“惭惶煞人”的讥嘲吧。

来源:美术报

![高等艺术教育 路在何方?[图文] 高等艺术教育 路在何方?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bgw33eanuqh.webp)

![值得收藏的清代古籍有哪些[图文] 值得收藏的清代古籍有哪些[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qfgqshuy1gn.webp)

![感受深厚底蕴——人民艺术家张景源书法欣赏[图文] 感受深厚底蕴——人民艺术家张景源书法欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xkajv2kf3ub.webp)

![郑瑰玺中国艺术研究院艺术培训中心 2022中国写意花鸟画创作[图文] 郑瑰玺中国艺术研究院艺术培训中心 2022中国写意花鸟画创作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fn102pjnmrn.webp)

![齐白石早年画的螃蟹什么样?[图文] 齐白石早年画的螃蟹什么样?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/veefebbhkta.webp)

![艺术品投资热背后的三大陷阱[图文] 艺术品投资热背后的三大陷阱[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jqyw1ysmp3p.webp)

![王顺舟:山水之间寄深情[图文] 王顺舟:山水之间寄深情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k22bjginyty.webp)

![翰墨丹青话养生——刘俊京《静医斋便稿》解读[图文] 翰墨丹青话养生——刘俊京《静医斋便稿》解读[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ltbn0vnhg2x.webp)

![孟云飞:挥毫泼墨绘丹心[图文] 孟云飞:挥毫泼墨绘丹心[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/plvb0uzmbb3.webp)

![艺术品收藏成全球第三大消费[图文] 艺术品收藏成全球第三大消费[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/huocs4sycmg.webp)

![画家许少翁的黄山遗梦[图文] 画家许少翁的黄山遗梦[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x2bi5byt1co.webp)

![玉不仅仅是美丽的石头[图文] 玉不仅仅是美丽的石头[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/21nef2j11fc.webp)

![王朝宾:宗法汉唐 入古出新[图文] 王朝宾:宗法汉唐 入古出新[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uqakqoqobzr.webp)

![山工艺姜倩:融非遗、当代审美于一体设计首饰,传承传统文化[图文] 山工艺姜倩:融非遗、当代审美于一体设计首饰,传承传统文化[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/crmiuukiegu.webp)

![齐鹏:生活与色彩的真相[图文] 齐鹏:生活与色彩的真相[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pk15syjszdp.webp)

![井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文] 井上豪:西域壁画中的粉本与使用方法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l1rz3acb1hn.webp)

![如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文] 如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/404yciipfmm.webp)

![彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文] 彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uzqjsv5celz.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家纪萍[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sr2zvuofasd.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrbjqpjha5x.webp)