陈永锵 龙马精神 2014年

陈永锵 龙马精神 2014年

在陈永锵看来,一个画家的成长,更重要的是他自己在艺术上的探索实践。八大山人是他最喜欢的古代画家之一,谈及“素描与中国画”话题,他说“我觉得如果当年有素描课,八大山人肯定去上”。

我很容易受到感动,感受到大家的温暖关怀

收藏周刊:您的上学经历也不是十分顺利。

陈永锵:恩格斯讲:“一个人最大的不幸是没有经历过不幸!”我的爸爸去世,很多邻居朋友去送别。我的爸爸是不幸的,但正是因为这些不幸让我认识了很多。因为不幸你会很容易感动,感受大家的温暖关怀,我更热爱社会。

我的木棉是霸气的,我的鱼是悠闲的。我没有想过出人头地,我结婚生子养家糊口自然而然。一个人悲哀痛苦的时候把悲哀转移,所以,当我心情不佳时就逛 逛。我在干农活时最喜欢车水,喜欢一个人踩,但我不枯燥,我在帽子下面塞几张纸,里面抄几首唐诗宋词,不是这样的话,我无法逃离那种苦闷。《古汉语》、 《唐诗宋词》抄了三遍,但当时不是为了出人头地,一点那样的想法也没有,只是兴趣所在。其实,无意中为研究生加考的古汉语做了准备。

有人说:“艺术也是学会真诚的一门功课”,“生活不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛。”这是我的座右铭,很重要的。我不是自恋狂,不是欣赏我自己,我对身边的很多方面都会很关心。

陈永锵 双英云岭振雄风 2016年

陈永锵 双英云岭振雄风 2016年

收藏周刊:您曾说过“活得越来越沉重”,为什么?

陈永锵:如果没有沉重感就不深沉,就会轻飘飘、浮躁。但我不是为了避免飘飘然就沉重,我曾经跟儿子讲,如果我不是家里最大的儿子,我太太不是家里最 大的姐姐,如果我不是当了官、领导,我也是画家,我有才气,可能相对来说会轻狂,相对潇洒。我曾写一副对联“两岸繁花不碍我,一川风雨且由它”。

我是潇洒不起来的人。但是理念上要潇洒。不要给自己太多的累赘,轻松面对。有人问我当了二十几年的官对我影响是正面的还是负面的,我说是正面的,这 个经历使我懂得了团队精神,做领导不能什么都自己做,要发动大家积极性,留机会给别人。我的人生如果说遗憾,可能是没有当过兵,我觉得男子汉当过兵更好。 艺术爱好没有业余不业余,只有专心不专心。

美术学院不是培养画家的地方,画家的成长更重要靠探索实践

收藏周刊:您如何看待素描与中国画的关系?

陈永锵:我很喜欢陈丹青的很多观点,我们认识,虽然不常交往。他说:“素描是中国画的包袱”。但是,我觉得不能简单地这么讲。比如钱是累赘,但是不 是不要钱?在我看来,素描是科学的,科学有什么不好呢?我学过素描,伤害我了吗?相反是帮助了我,学过素描对画面的整体构造和质感有好处,如果当年有素描 课,八大山人肯定去上,这有什么不好呢?关键在于度如何把握。

收藏周刊:您说艺术不能教,我们该如何谈传承?

陈永锵:不是不能教,是无需教,使用工具,使用颜色这些基本的办法可以教。就如教幼儿发音,但无法教他说具体的内容是同一个道理。我们是中国人,在同一个空间互相感染,群体之间很自然就有传承。

收藏周刊:如何看待美术学院的教学问题?

陈永锵:美术学院不是培养画家的地方,世界上有画家的学校,有诗人的学校吗?培养的只是相关的工作者,不是专门培养画家。一个画家的成长,学校只是培养基本功,更重要的是他自己在艺术上的探索实践。

我常说生活需要创新,但创新不是生活的目的。艺术需要创新,但创新不是艺术的目的。生命需要健康,但健康不是生命的目的,只是个途径。创新如果很刻 意就不好,如果有机会学习素描,还是有好处的,但是伤害到笔墨那是自己的问题。现在很多人都喜欢把它拿到极端去谈。有句话:“情到深处人孤独”,到极端了 就变味了。

艺术是自由的,画家要充分发挥自己的自由,充分发挥自己的创作。结果怎么样,坦然让别人评价就好,盖棺了再定论。画家要放弃一些功利思想,在灵感的呼叫下,自然地创作。

美院给了我人生中最大的欣慰和呵护

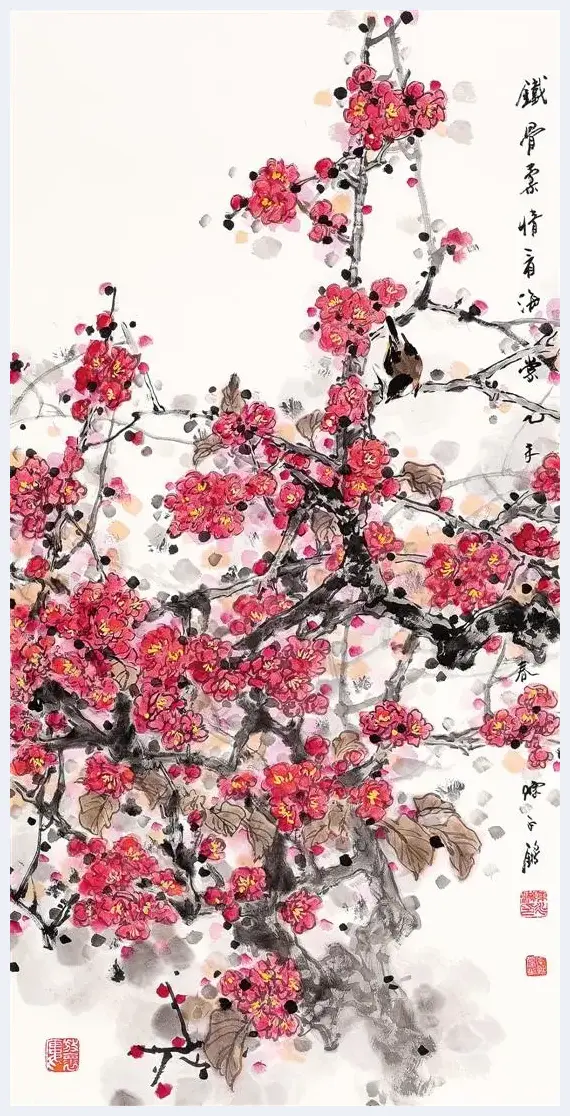

陈永锵 铁骨柔情看海棠 2015年

陈永锵 铁骨柔情看海棠 2015年

收藏周刊:您本人也是从美院求学之后得以发展的,在美院期间,给您最大的收获是什么?

陈永锵:给了我一个机会,使我在人生里面有一个自豪感,当时哪怕恩师给我一个眼神,都是对我人生的激励。我从初中毕业之后,饱受欺凌,直到三十岁考 上研究生,美院给了我人生中最大的欣慰和呵护。而且有杨之光、陈金章等老师教导,让我更加感受欣慰和呵护,还让我到北京去游学,拓宽了我的视野。在我认识 的前辈老师中,我没有对任何一位有丝毫的意见。

收藏周刊:杨之光、陈金章两位老师是您经常提及的,虽然说陈金章老师主攻山水与您目前主攻花鸟方向不同,但在人物画方面,却能看到您某些地方与杨之光的人物一脉相承,能否说说他们对您具体在哪些方面有影响?

陈永锵:他们对艺术的探索精神对我有影响。真正的老师对学生的影响应该是“随风潜入夜,润物细无声”的。真正来讲,我并未直接学过杨之光老师的作 品,我考美术学院的时候,他说“这个学生考人物也可以。”但最后还是尊重了我的选择,我选择了花鸟。但是,杨之光的个人魅力对我产生了影响,他对我非常呵 护。仔细观察,其实画红棉的造型,我就有杨之光的痕迹。很小的时候,就对杨之光老师非常崇拜。他还给我回了封信,鼓励我应该走自己的路。因此,我一直以来 碰到的都是好老师,包括梁占峰、黎觉民、廖冰兄等。

收藏周刊:您曾说“中国古代最好的艺术家”是八大山人与齐白石,他们分别对您哪方面产生了影响?

陈永锵:相比这些艺术家,辛弃疾、苏东坡等词人对我影响应该是最大的,他们那种豪迈的气质对于我影响很大。因为他们哪怕只是一句话,就已经给了我启 发,是内在的影响。而八大山人、齐白石主要是视觉上诱发我。齐白石有一件事影响我最深,因为我第一次接触国画就是几岁时,爸爸买给我了一本齐白石老公公的 画册,它激发了我的童心。齐白石最伟大的一件事是这么大年纪仍然能保持一种童真、童心。八大山人豪放,最厉害是切割黑白非常自然、不刻意,到现在我都认为 无人可及。随便画几条线切割画面,设计得非常恰当,很难挪动一笔。

所谓“有法归无法,无法归自法”。1979年时,我刚刚31岁,黄永玉看了我的作品和诗句之后,一针见血地评价过我,“阿锵,你生活算是感性的,作 为艺术家就应该如此,但我同时又觉得你理性多于感性。你感性很强大,但理性更强,本来这样的性格对于艺术家并不是好事,但你是由衷的。所以,你应该这样坚 持下去”。也因此为这样,我一直率性为之。

![印度画家喜爱羽毛作画 创作逼真动物形象[图文] 印度画家喜爱羽毛作画 创作逼真动物形象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zbcfgpx5cjr.webp)

![卫星图片发现疑似未知金字塔[图文] 卫星图片发现疑似未知金字塔[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wwyrn0s4bib.webp)

![梵高曾为画作模特负担一家六口生活费[图文] 梵高曾为画作模特负担一家六口生活费[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qd5nlh2adli.webp)

![山西发现元代彩绘砖雕壁画墓[图文] 山西发现元代彩绘砖雕壁画墓[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xjxnmkxvqnz.webp)

![英国艺术家创作人体彩绘鸟类造型图 栩栩如生[图文] 英国艺术家创作人体彩绘鸟类造型图 栩栩如生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ta203t3ratk.webp)

![山东新编“二十四孝图” 去除有争议孝子孝行[图文] 山东新编“二十四孝图” 去除有争议孝子孝行[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fvebfsue2gt.webp)

![贵州台江被指扣多年亿元藏品不还:警方称刚清理完[图文] 贵州台江被指扣多年亿元藏品不还:警方称刚清理完[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zbjwitisy5a.webp)

![俄罗斯最富有的80后艺术名媛:达莎朱可娃[图文] 俄罗斯最富有的80后艺术名媛:达莎朱可娃[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fmkklznhipc.webp)

![九州收藏网 首届藏友交流会[图文] 九州收藏网 首届藏友交流会[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qau2fr1jeh2.webp)

![第十二届“墨林杯”全国诗词大赛入围决赛名单揭晓[图文] 第十二届“墨林杯”全国诗词大赛入围决赛名单揭晓[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wtuab1jtbqz.webp)

![木兰文化的收藏故事[图文] 木兰文化的收藏故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tlwdbftwsio.webp)

![大卫·霍克尼:用iPad画画 用苍蝇复眼观看世界[图文] 大卫·霍克尼:用iPad画画 用苍蝇复眼观看世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g4i1sfjacuv.webp)

![用碧玉做烛台 这个可以有[图文] 用碧玉做烛台 这个可以有[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fptrfhgxp4q.webp)

![唐三彩漫谈[图文] 唐三彩漫谈[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/a5wwjezjyvr.webp)

![国立美国历史博物馆计划收集国会暴乱遗留物品[图文] 国立美国历史博物馆计划收集国会暴乱遗留物品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rer2x4pvnmw.webp)

![台女研究生以裸体行为艺术吁正视古迹保存[图文] 台女研究生以裸体行为艺术吁正视古迹保存[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lyafnklwidd.webp)

![老人40年收藏毛主席像章2.8万枚[图文] 老人40年收藏毛主席像章2.8万枚[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4544uc2oq00.webp)

![毕加索的绘画与情人[图文] 毕加索的绘画与情人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/plknibigls3.webp)

![张大千向叶浅予学画[图文] 张大千向叶浅予学画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cefp4o5jrhq.webp)

![贺友直用画笔描绘早年生活:交不起电费被剪线[图文] 贺友直用画笔描绘早年生活:交不起电费被剪线[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3xnrppjgmck.webp)

![艺术大师张功慤首办油画展 创作60年从不卖画[图文] 艺术大师张功慤首办油画展 创作60年从不卖画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/30wuk4cbzy3.webp)

![行为艺术家裸身钻狗笼[图文] 行为艺术家裸身钻狗笼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zizyqshf0dn.webp)

![康有为故居叫价1000万背后:因康有为贵了一倍多[图文] 康有为故居叫价1000万背后:因康有为贵了一倍多[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/15zuh5na1ty.webp)

![“舌尖”侵权名家山水画 期待成为文化界佳话[图文] “舌尖”侵权名家山水画 期待成为文化界佳话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/n3rtsv2salh.webp)

![百元大钞水印上毛主席在微笑[图文] 百元大钞水印上毛主席在微笑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x0uuqvpytvi.webp)