八大山人不同时期书画作品上署款“八大山人”的“八”字各有不同,画作上也由“八大山人画”变为“八大山人写”。八大山人晚年署款上作这种变化究竟有什么玄妙之处呢?本文为您做出解答。

目前,理论界对八大山人晚年书法艺术分期的研究,已经取得了相当可观的成果。这里先介绍与本文有关的两种代表性的观点:

第一是美籍学者王方宇先生的研究。他较新的研究成果刊载于1998年11月出版的《中国书法全集》64卷上的《八大山人书法的分册》一文。他把八大山人一生的书法艺术分为两大时期,即以康熙二十三年(1684)八大山人59岁为界,前后共分为8个阶段。分期的理由,主要是以八大山人某一时期书法风格似某家某派为划分的根据。前期分为“欧字阶段,学欧阳询”、“董字阶段,学董其昌”、“黄字阶段,学黄庭坚”三个阶段。后期则按“仍受黄庭坚书法影响”,“把篆字书法参入草法之内”,“有魏晋人书法风度”等。王先生的这种分期方法,为我们研究八大山人的书法艺术提供了许多线索,功在后学;但要深究下去却又嫌详略未妥,失之琐碎。特别是八大山人的晚年书法,被王先生列为后期的第四段、第五段,因无法找到相对应的某家某派的书法与之比附,便笼统地归之于“自成一家”阶段,这实在让人觉得有些含糊其辞。撇开考据的成果不论,王先生对八大山人书法的考评,大致上未跳出前人对八大山人书法艺术的品评框架。

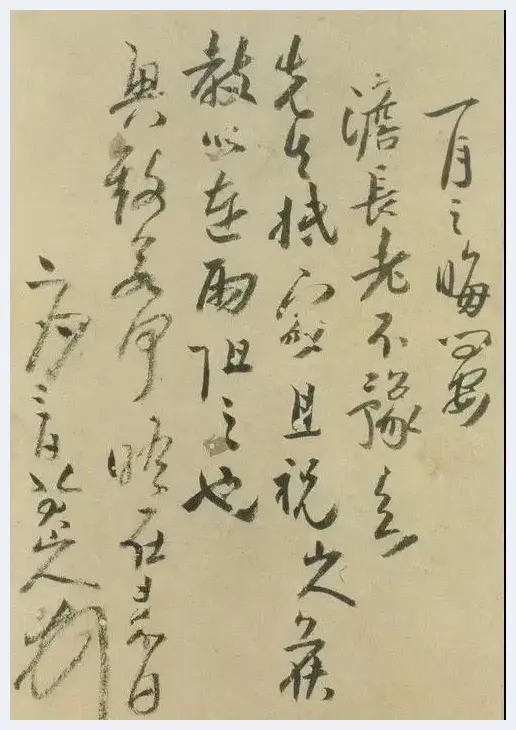

第二是目前学术界关于八大山人晚年书法分期的一般看法,即以康熙二十三年(1684)他59岁开始在书画作品上署款“八大山人”为起点到80岁去逝,是他的书画艺术的成熟期。在此期间,大家都注意到了这样一个事实:康熙三十三年(1694)69岁时,八大山人在书画作品上的名号署款由八字外撇“八”形转变为内撇“八”形;题画款的末尾由“写”取代了“画”。并着重指出,这一时期八大山人的书法主要是以“书法兼之画法”为特征的书法创作方法。并说:“书法兼之画法,就是八大山人晚年书法艺术成就的秘诀;我自用我法。”笔者以为,这种观点抓住八大山人晚年在作品上署款的关键性变化予以分期,比起王方宇先生的方法,线索简洁明了许多,但在风格把握上,又不免失之粗率。“书法兼之画法”是八大山人自己在《临李北海<麓山寺碑>题识》上的一段话,作品纪年款为“癸酉六月既望”,可知作于康熙三十二年(1694)68岁。第二年,即康熙三十三年(1695)69岁,八大山人在书法作品上的署名款形发生重要变化,由“?”形转变为“八”形,画作上也由“八大山人画”变为“八大山人写”。八大山人晚年署款上作这种变化究竟有什么意义,论者未作深究,也笼统以“我自用我法”一笔予以抹过。就这点而论,实质上是停留在王方宇先生的研究结论上未有进步。本来,王方宇先生在其另外一篇研究八大山人绘画分期的文章中已偶然涉及到这个问题,他说:“题河上花歌三十七行……款署八大山人。丁丑(1697年)为八大山人七十二岁所作,从题款的特点看八字由带弯‘八’,变为不带弯‘八’,可见他这个时期的作品已由方折笔转为圆笔……”,对王先生此说,需要指出两点:第一,八大山人在作品上署款由“?”形转变为“八”形,现在已知最早在康熙三十三年(1694)69岁。第二,书于康熙三十二年(1693)68岁《临河序》跋(图一),纯为圆笔,方折笔转为圆笔之说也不甚准确。王先生之论既已失之粗约,况且也未见有风格分期意义上的论述。倒是郭子绪先生指出“丁丑以后,直到乙酉八十岁去世,其书愈见老熟,可谓人书俱老。”丁丑即1697年八大山人72岁,距山人改“?”形款为“八”款和由“写”取代“画”后两年。但是,郭文并没有将此种改变与书风老熟联系起来,这不能不说是对八大山人晚年书法研究的一个遗憾。

二

笔者以为,对八大山人晚年(59岁~80岁)书法的分期研究,既不能拘泥于古人感性式的评论,动辄附会某家某派,造成牵强,流于琑屑;也不能笼统归之于“我自用我法”而失之简约。最好的办法还是将八大山人这一时期所有书法作品(包括题跋,画跋)予以分类比较,找出带有规律性的东西。笔者在做过这一工作后得出结论,认为八大山人晚年书法可以分为前后两个时期。

前一时期,59岁至69岁,是八大山人“以书法兼之画法”时期。“书法兼之画法”,是他自己对这一时期书法创作的注解。山人这一时期的书法创作方法是以画法作书法,署名款八字为“?”形,画意甚浓,绘画作品上并常署“八大山人画”表示以画法为主。从这一时期的存世书法作品的主要倾向来看,点画、结字、章法均倾向于“画字”。因此,笔者把这一时期的书法称之为图案化倾向时期。从书法本体的立场来看,山人这一时期的书法是游离在书法本体边缘的“画字”书法。

后一时期,69岁至80岁,是八大山人生命的最后10年。山人逐渐抛弃前一时期的“画字”书法,书风趋向于平和简静,书画创作以书法作画法,是回归书法本体的时期。这一时期的署款也由“?”形变为“八”形,图案化减弱,书法意味增加。其画款也由“八大山人画”变为“八大山人写”。由“画”到“写”,标志着八大山人晚年两个不同时期艺术思想的转变。由“画字”到“写字”也是从图案化回归上升到书法本体的拨知己反正的升华;并且,它还暗示着八大山人晚年人生观及精神、心理状态的变我们现在所见八大山人存世的作品,绝大部分都是他晚年的作品。我们从他的这些作品中抽出最具有代表性的作品放在一起予以比较,来讨论他晚年所呈现出的两种不同风格作品倾向的现象。

首先,我们来考察八大山人署名款由“?”形转变为“八”形的准确时间。作于康熙三十三年(1694)69岁《书画册页》跋尾首行“甲戌夏五月六日以至既望为遏翁先生持此”云云,款八大山人之八为“?”形。跋尾又有一行补款:“六月廿日八大山人记。”款名为“八”形。(图二)本跋在同年相距1个月的时间内,以两种不同款形署在同幅作品上,使我们可以确切地知道,就在这一年的五六月前后,八大山人名号的署款由“?”形变为了“八”形。搞清楚这一点十分重要,因为这是八大山人艺术风格由晚年的前期转为后期的标示。

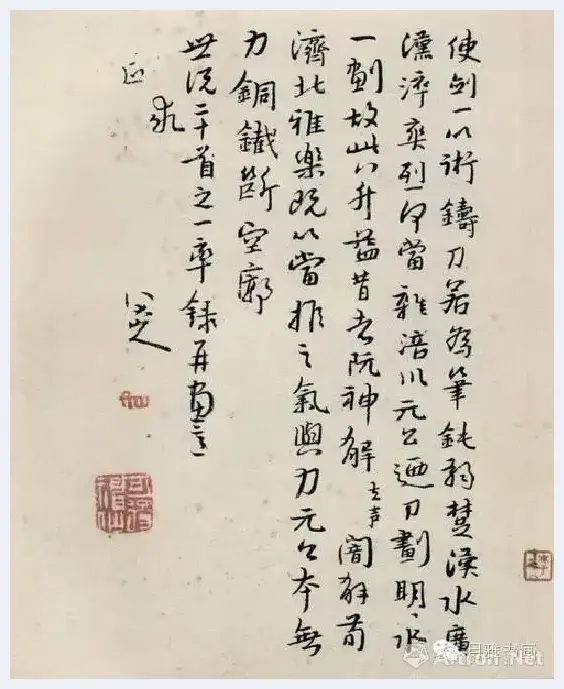

其次,我们再看他晚年两个不同时期署在一些画上的款形。这里,我们挑出两组构衅形式相仿佛的署款予以比较。第一组为二行式署款。被认为是作于65岁前后的《鹰》(图三A)和《鸬鹚》(图三B),署款“?大山人画”;《花鸟山水册》,因同装一册之一有署款庚辰纪年的,故可断为八大山人75岁时所作,款形为“八大山人写”(图四)。第二组为单行式署款,被认为是作于65岁前后的《荷》(图五A)与《荷塘翠鸟》(图五B),款形为“?大山人画”与有庚辰纪年款同装一册,作于75岁的《花鸟册》之四(图六),款形为“八大山人写”。由上述两种题款我们可以看到,晚年前期的款形,特别是二行式款形更近于图案化,画圈太多,具有精心构图设计的意识,故而可以认为这是在“画字”。而晚年后期的题款尽管形式仿佛,但故意设计的意识减弱,“画”的痕迹消失,“写”的成分占了主导。后期的署款简洁凝炼,是八大山人晚年书法成就的标示。八大山岭一生受董其昌影响。董其昌倡南北宗画论并推崇南画。董其昌所谓之南画,“不再把绘画构图当作是图绘性再现,或者是平面图案,而把它当作了书法:是以挥洒自如的往复用笔写出的硕大的抽象的文字。”(方闻《董其昌·一超直入》载《董其昌研究文集》)董其昌的好友陈继儒在《白石樵真稿》中说:“写画分南北派,南派以王右丞为宗……所谓士夫画也;北派以大李将军为宗……所谓画苑画也,大约出入营丘。”(陈传席《南北宗论的基本精神》载《董其昌研究文集》)南派以书法作画法,作画似写,这是文人画区别于画苑画的地方。陈继儒还说:“画家写水,写竹,额定民梅,写葡萄多兼书法,正是禅家一合相也。”八大山岭自认为是继承南宗一脉的。剃发为僧修的是南禅,书画研习的是南画。所见书画题跋有“画法董北苑”等仿南画作品甚多,并十分推崇南画主要人物元代倪赞。他在一轴画上题跋:“倪迂画禅,称得上品上。”董其昌以后,南派书画成为文人画主流,八大山人晚年后期署款由“画”改变为“写”,进一步表明他自己对文人书画的深刻理解和刻意追随。

我们比较一下八大山人晚年书于前后两个不同时期但内容相同的两幅作品。两幅作品均为《送李愿师盘谷序》轴。第一幅署款“?大山人”形(图七),应为山人晚年前期的作品。第二幅署款“八大山人”形(图八),应为晚年后期的作品。从字形幅式来看,两幅作品的书写时间相距不会很长。作于晚年后期的那一幅作品,刘墨认为“按署款方式,此似应作于74岁左右”,并认为是八大山人的代表性作品。笔者以为,作品时间应在74岁往前靠,----时八大山人64至65岁)后写《八大山人传》称八大山人“狂草颇怪伟”。从八大这一时期所存作品来看,称其倾向于图案的“画字”书风为“怪伟”,的确是比较贴切的概括。这一时期持续不长,69岁以后八大山人的书风逐渐倾向于端庄平和,章法变知己石铺地、参差错落为竖势排列,少夸张之态。故本节所举后期的那幅作品,正是较多地保留有前者的形态,又有后期某些特征的过渡性作品。

一个伟大的艺术家,其艺术营养是来自多方面的,反映在作品中,艺术面貌也是丰富多彩的。合刊于《中国书法全集》第64卷里有八大山人《致鹿村等十三札》(图九),署“?大山人”款形有十札;署“八大山人”款形有三札。该卷编者刘墨有评语说:“十三札同属八大山人的晚期作品,但时期却有差异,书体也多样化。其中十札款署‘?大山人’形的款,当作于山人64至69岁之间。其余三札署作“八”形的款,证明是山人80岁时作。”署“?”形款十札的书法风格近黄道周书风,字形略扁,线条圆劲但少涩感,章法介乎参差错落向竖势排列过渡之间,结字间杂有图案化之“怪伟”字出现,如“画”、“鼐”等字。署款为“八”形的三札,章法全为竖势,线条浑厚涩迟,点画出锋含蓄,结字端庄,帖学意味甚浓,无怪伟之象,书风受恶唐及董其昌影响明显,图案化现象全部消失,为晚年后期返朴归真时的代表作品。

八大山人晚年两个不同时期书风的变化还反映在他数幅临王羲之《兰亭序》里。这里我们拈出两幅予以比较。一幅署“?”形款,跋尾有“癸酉五月廿日更临一过”语,可知作于68岁,系晚年前期作品(图十)。另一幅署“八”形款未纪年,但被装于同册的有《东坡居士游庐山记》一幅,跋尾谓“庚辰之夏日漫之”,从款形及风格可推知,后一幅《临兰亭序》作于75岁,是山人晚年后期的作品(图十一)。众所周知,八大山人《临兰亭序》纯出己意,于原作相距甚远。在不同时期用自己那一时期惯用的某种风格书写同一内容的作品,在这两幅《临兰亭序》中表现得十分鲜明。

三

不同时期的书法风格,反映出八大山人不同时期的生存景况、心理状态和艺术思想。邵长蘅在八大山人64岁时与之面悟后描述当时他的情态:“山人胸次汩渤郁结,别有不能自解之故。如巨石窒泉,如湿絮之遏火,无可如何,乃忽狂忽暗,隐约玩世,而或目之曰狂士,高人。”八大山人于康熙十九年(1680)55岁佯狂由僧还俗后,心情如“巨石窒泉,湿絮遏火”,一腔愤懑,无从发泄,倾之于书画,所谓言为心声,书为心画,忽狂所暗扭曲之心态转换为变形之“怪伟”书风,足以惊世骇俗!

八大山人晚年前期书风呈“怪伟”状,亦与禅宗、道教有关。八大山人于顺治五年(1648)23岁时剃发为僧,一度开堂说法,浸染禅学甚深,为著名高僧。其后跋画诗也常用禅语。清人龙科室说他“题跋多奇慧不甚可解”。大约指的就是八大山人多用隐讳的禅语表达内心隐痛的缘故。明代禅学常以老庄释禅,“狂禅”之风不减,连儒学大师王阳明也受其影响,写出了比之于释老有过之而无不及的不衫不履之诗:“饥来吃饭倦来眠,只此修得玄更玄;说与世人浑不信,却从身外觅神仙。”其主旨是提倡人之主体精神,有蔑视权威的倾向,这是明中叶以后的社会思潮。八大山人在《个山小像》上有这样一首题诗:“生在曹洞临济有,穿过临济曹洞有,曹洞临济两俱非,赢赢然若丧家之狗。还识得此人么,罗汉到底!”。按:宋吕萧《如净祥语录序》说:“曹洞机关不露,临济棒喝分明”。曹洞,临济两宗均为禅宗之极慧黠者,极具个性者。山人为僧,先入曹洞,后又入临济,两宗兼习,禅学的隐藏与机锋对山人的修炼与其“怪伟”的书风相为表里。

八大山人与道教的关系,学术界存有意见分歧。一种观点认为八大山岭有由僧入道,亦道亦佛;另一种观点认为八大山人根本与道教无关,55岁时直接由僧还俗。八大山人在书画上从未用过道士名号确为事实。两种说法,各自有据,姑且存疑。笔者以为,说八大与道教无关,恐怕并不符合当时社会的实际情形。上面提到,明以后之禅学常用老庄释禅,思想上禅道不分。八大思想,不应逃出此等社会思潮。从其“怪伟”之书风的形式渊源上看,颇疑与道教的“画符”有关。现存有八大山人临于康熙三十三年(1694)69岁时《禹王碑》一卷。《禹王碑》又名《岣嵝碑》,原碑早佚,后人所见,实为唐宋以后道家所伪造之经书,文字神秘不可识(图十二)。把八大所临《禹王碑》书迹与敦煌卷子里道家经书相比较(图十三)便可窥破《禹王碑》之秘密。八大山人临《禹王碑》恐怕并不完全是取其篆意,倒是与道教经书的图案化神秘符文有关(图十四)。八大山人用道教符篆的方法,把自己的名号用连体复文书写,借以表达他隐秘难言的心事,进而影响到书法创作,形成“怪伟”的书风。因此,重视研究八大山人与道教的关系,也是解读八大山人艺术的一个重要方面。

以上所述,为八大山人晚年前期“怪伟”书风背后隐藏在深刻的人文背景。经过了命运多舛的磨难之后,八大山人在生命的最后10年开始作人生的反省,心绪渐趋平静,愤懑之火也渐熄灭,生活愈加简陋。时居南昌的叶丹有《过八大山人》一诗,描述八大当时的生存景况:“一室寤歌处,萧萧满席尘;蓬蒿藏户暗,诗画入禅真。遗世逃名老,残山剩水身;青门旧业在。零落种瓜人。”八大山人在近八十岁高龄时致友人方?(鹿村)手札中也写到当时简贫的生活;“只手少甦,厨中便尔乏粒,知已处转辍得二金否?”年龄、生存景况和社会现实(清王朝政权日渐巩固,社会趋向于稳定)使得八大山人的身心完全寄托于书画审美以求解脱,晚年后期的书风摆脱了“怪伟”的图案化倾向趋于平和,进入人书俱老的境界。他晚年后期的艺术思想,主要倾向于两个方面。第一向魏晋唐宋法帖体系回归。第二愈加倾心于董其昌。八大山人晚年后期临摹了大量魏晋唐宋法帖,仅临王羲之《兰亭序》存世的就有好多种。另外还有临索靖、王僧虔、褚遂良、欧阳询甚至于明代的王宠等作品存世,可见学习范围是非常宽广的。需要指出的是,八大山人临帖逼似原帖的极少,绝大部分都是按照自己的意思在临写,所反映出来的是八大山人当时书法的面貌,从存世的晚年后期的临时作来看,较这前期“怪伟”书风相距甚远,这似乎表明,八大山人在探索摆脱书法图案化画字倾向的努力。八大山人之于董其昌,应该说是终生受其影响。董其昌所提出的“南北分宗”理论对明清以来几百年艺坛发生了极为深远的影响。综观八大山人一生的书法创作,崇尚和追求董其昌所倡导的平谈天真为旨,以淡古为宗的魏晋以来的文人书画审美理想,直到晚年后期,才真正达到这种境界。现在我们可以见到八大山人在康熙十一年(1672)47岁时所书《青山白社》条幅(图十五),是一幅十分流丽的仿董其昌书风的作品。八大山人愈到晚年,愈垂青于董其昌,有致友人信札说:“手卷奉还,董字画不拘小大发下一览为望。”“张店已有董宗伯真字画,二三日内发下一览为望。”从信札的署款及字迹来看也是后期的手笔。有署款为乙酉,即八大山人80岁,也就是他生命的最后一年的作品《醉翁吟卷》一轴(图十六),极为平淡醇和,与他早年仿董其昌书负比较,以另一种面貌更加靠近了董其昌(图十七):即以愈谈愈远,人书俱老的面貌追求着董其昌所倡导的审美理想。

四

艺术家风格的嬗变,艺术思想的变化,是与艺术家本人的生存状态、心理结构、人生观念及社会环境紧密联系在一起的。八大山人晚年书法风格的演变,实际上是他最终摆脱了命运多舛的重压和狭隘思想的束缚,克服了扭曲、怪异的心态,通过艺术审开卷有益的方式,最终实现了自我的超越。因此,我们可以这样说,晚年后期的八大山人的书法,彻底抛弃了“画字”的创作方法,由前期的图案化倾向返回到传统的书法发展的主流,即通过对董其昌及魏晋以来文人书法理念的不懈追求,重新实现了对书法本体的回归。这是八大山人晚年书法发展的主要内容。作为一个杰出的书法艺术家,八大山人的不朽,其实是中国书法艺术精神的不朽!

![PMG推出俄罗斯世界杯纪念钞特殊标签[图文] PMG推出俄罗斯世界杯纪念钞特殊标签[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/z14nvdpcsmb.webp)

![超模米兰达·可儿牵涉洗钱案 交出数百万美元珠宝[图文] 超模米兰达·可儿牵涉洗钱案 交出数百万美元珠宝[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5rddhd4eumy.webp)

![老婆不喜欢普通珠宝 土豪送70克拉大钻戒[图文] 老婆不喜欢普通珠宝 土豪送70克拉大钻戒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hdeh5zopw5z.webp)

![周杰伦晒母亲画作感叹:遗传美术细胞多好[图文] 周杰伦晒母亲画作感叹:遗传美术细胞多好[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ktjraycplfm.webp)

![清代著名画家郑板桥喝茶的趣闻故事[图文] 清代著名画家郑板桥喝茶的趣闻故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ztrsts4ps5v.webp)

![明代晚期青花小碗底部的毛吞大海图[图文] 明代晚期青花小碗底部的毛吞大海图[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/de2zohbau4q.webp)

![达芬奇也爱撸猫?盘点沦为猫奴的艺术大师[图文] 达芬奇也爱撸猫?盘点沦为猫奴的艺术大师[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vgnk44r2aen.webp)

![陶渊明卧石白居易爱石 古人赏石藏石趣闻[图文] 陶渊明卧石白居易爱石 古人赏石藏石趣闻[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rk5wecxcyet.webp)

![缅甸发现7吨地球级玉原石 冲突随时爆发[图文] 缅甸发现7吨地球级玉原石 冲突随时爆发[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fpe5tgn5gq2.webp)

![密集恐惧症慎看:他用万根钢钉制作了这些雕塑[图文] 密集恐惧症慎看:他用万根钢钉制作了这些雕塑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eswyifcyn1f.webp)

![西安博物馆流浪喵可继续安心做网红了[图文] 西安博物馆流浪喵可继续安心做网红了[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wc2i3rh03db.webp)

![做志愿者:以艺术陪伴乡村儿童身心健康成长[图文] 做志愿者:以艺术陪伴乡村儿童身心健康成长[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fh0xec1j5fp.webp)

![有趣的互动绘画艺术[图文] 有趣的互动绘画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ye5u5es0on2.webp)

![变废为宝的关东苇画[图文] 变废为宝的关东苇画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mi24lfk1fvk.webp)

![中国第一历史档案馆馆长:发掘明清档案精华[图文] 中国第一历史档案馆馆长:发掘明清档案精华[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1xwbldvnwyn.webp)

![建筑东方之门被网友批为低腰裤[图文] 建筑东方之门被网友批为低腰裤[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5uigca15cvz.webp)

![沈尹默手稿拍出59.8万 后人质疑手稿来源非法[图文] 沈尹默手稿拍出59.8万 后人质疑手稿来源非法[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iivet1hk3es.webp)

![意大利艺术家用唱片拼出歌星肖像[图文] 意大利艺术家用唱片拼出歌星肖像[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ag5tyhm1ke1.webp)

![藏家青睐脸谱艺术品[图文] 藏家青睐脸谱艺术品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/p5byiadcszj.webp)

![宋徽宗:一位投错了胎的艺术大师[图文] 宋徽宗:一位投错了胎的艺术大师[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ekkfiqlld1j.webp)

![专家解密百元图案:是楚漆器几何云纹[图文] 专家解密百元图案:是楚漆器几何云纹[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vc0z0xbcfrn.webp)

![农家巧手女修复上万件文物[图文] 农家巧手女修复上万件文物[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3de1juea4lh.webp)

![再说丰梦忍和丰子恺润格[图文] 再说丰梦忍和丰子恺润格[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ulgr4qbspmp.webp)

![趣闻:我国第一张全裸人体艺术照[图文] 趣闻:我国第一张全裸人体艺术照[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oyn1vuzcjes.webp)