任采莲(1009-1080),这位距离我们已近千载的普通宋代女性,由于身为大文豪苏轼的乳母而有幸被后人所知。但关于她的一生,我们仍然知之甚少,只能从苏轼这篇不过百余字的《乳母任氏墓志铭》中管窥:

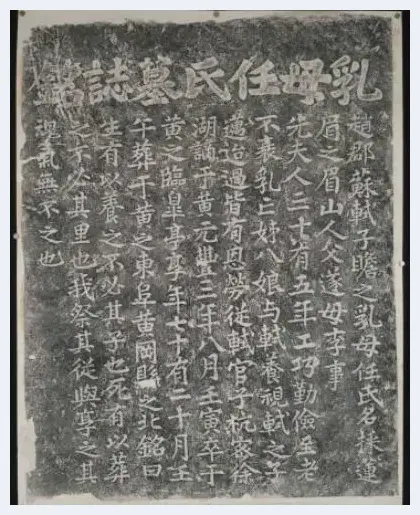

赵郡苏轼子瞻之乳母任氏,名采莲,眉之眉山人。父遂,母李(氏)。事先夫人三十有五年,工巧勤俭,至老不衰。乳亡姊八娘与轼,养视轼之子迈、迨、过,皆有恩劳。从轼官于杭、密、徐、湖,谪于黄。元丰三年八月壬寅,卒于黄之临皋亭,享年七十有二。十月壬午,葬于黄之东阜黄冈县之北。铭曰:

生有以养之,不必其子也。死有以葬之,不必其里也。我祭其从与享之,其魂气无不之也。(《苏轼文集》卷一五,以下简称《墓志铭》)

《乳母任氏墓志铭》拓片,取自台北史语所数位典藏资料库

《乳母任氏墓志铭》拓片,取自台北史语所数位典藏资料库

透过《墓志铭》,我们可以获得的信息如下:死者为苏轼的乳母任氏,名采莲,四川眉山人。父亲叫任遂,母亲姓李。任氏是苏轼母亲的婢女,侍奉苏母三十五年,她哺育过苏轼姐弟,又照看了苏轼的三个儿子,对苏家三代皆有恩劳。她还曾跟随苏轼宦游,到过杭州、密州、徐州和湖州,最后在元丰三年(1080)八月壬寅,死在了苏轼贬谪的黄州,享年七十二岁。从铭文看,任氏生前大概曾有生育,但可惜并没有得到子女的孝养,死后非但未能归葬故里,甚至连定期的祭奠都难以获得。不过,这些在苏轼看来,皆可用更豁达的态度对待之:生养不必其子,死葬不必其里,祭奠从与享之,魂气无所不至。

关于任氏,《墓志铭》所能告诉我们的至此而止。但如果充分考虑到任氏的特殊身份,即她与苏家三代老小的关系,那么我们对于任氏的个人生命历程就会有更为丰富的认识,也易作较为切近的体察。

《墓志铭》言,任氏卒于元丰三年八月壬寅,享年七十二岁。由此推算,任氏当生于公元1009年,即宋真宗大中祥符二年。

任氏孩童时的情况,不得而知,或长于自家,或长于程家。司马光撰写的《苏主簿夫人墓志铭》(《温国文正司马公文集》卷七六,以下简称《程夫人墓志铭》)谓:“夫人以嘉祐二年四月癸丑终于乡里,其年十一月庚子葬某地,年四十八。”案嘉祐二年(1057),任氏四十九岁,程夫人四十八岁,任氏年长程夫人一岁。又,《墓志铭》言任氏事先夫人三十有五年。而先夫人程氏终年四十八岁,可知任氏十五岁时始侍奉十四岁的程氏。另据《程夫人墓志铭》载:“夫人姓程氏,眉山人,大理寺丞文应之女。”则程氏为眉山大户,无疑。任氏亦为眉山人,且其父名母姓俱知。以此而论,任氏似乎是先长成于自家而后才归于程家为婢。

任氏的少女时期当是在程家作婢女度过。按《程夫人墓志铭》载“(夫人)生十八年归苏氏”,则任氏亦当于是年(天圣五年,1027)随程氏到苏家,时年十九岁。

任氏既归苏家,仍事程氏。景佑二年(1035),苏洵幼女生,此女即是《墓志铭》所言“亡姊八娘”。八娘生后次年(景佑三年十二月十九日,1037.1.8),苏轼生。苏轼姐弟出生后,任氏受命哺乳喂养,时年二十七八岁。而在此之前,程氏已先后为苏洵生下二女一男。

任氏既然可以乳养苏轼姐弟,可知在此阶段任氏当有孕育。但任氏夫家为谁,不得而知。丁传靖《宋人轶事汇编》卷一二“蜀有彭老山”条下云:“东坡乳母任氏名采莲,子由保母杨氏名金蝉。东坡所作两铭(指《乳母任氏墓志铭》与《保母杨氏墓志铭》,俱收于《苏轼文集》卷一五),皆无夫姓,当即是老苏妾。于任氏谓事先夫人三十五年,卒时年七十二。然则为苏妾时,年三十八矣。”如按此言,任氏或为苏洵之妾。然任氏哺育苏轼姐弟,年岁尚在二十七八,且此时当已有孕育。按常理言,苏洵不应迟至十年后才纳任氏为妾。又,任氏与苏洵同岁,《宋史·苏轼传》谓“(轼)生十年,父洵游学四方”,后因洵父序卒,苏洵方才归蜀。以此观之,苏洵三十八岁前后,纳妾的条件很难具备。若任氏果为苏洵之妾,则嫁时年岁或在二十八岁更妥。

另据《保母杨氏墓志铭》云:“先夫人之妾杨氏,名金蝉,眉山人。年三十,始隶苏氏,颓然顺善也。为弟辙子由保母。年六十八,熙宁十年六月己丑,卒于徐州。”准此,杨氏当生于大中祥符三年(1010),与程夫人同岁,小苏洵一岁。或言杨氏为苏洵之妾,王初桐《奁史》卷一四《眷属门一·保傅乳母》引《东坡集》谓:“苏老泉之妾杨氏名金蝉,为子由保母。”若按此说,杨氏三十岁始为苏洵所纳,且此前并不在苏家为婢。而是年(宝元二年,1039)苏辙生。如此事实,颇让人怀疑杨氏与苏辙的特殊关系:苏辙或不排除是杨氏所生(中外学界均有此种假说,但也有反对意见)。以此推之,任氏或也如此,故言其纳为苏洵之妾,当在苏轼出生之年为妥。但细察《墓志铭》云云,任氏为苏洵之妾的可能性并不是很大。任氏事程夫人前后凡三十五年,所谓“工巧勤俭,至老不衰”,似乎并无间断,而这一点杨氏是不同于任氏的。综观《保母杨氏墓志铭》,只言其为苏辙保母,并未述及杨氏侍奉苏母及其劳苦之事。如若二人同为苏洵之妾,为何会有如此差别?因此,任氏的婚姻可能另有隐情。

通常来说,乳母都是雇佣或买自那些刚刚生育且身体康健的下层妇人。显然,任氏并不是苏家临时为了喂奶而从民间招来。陈盛韶《问俗录·奶丫头》载:“使女终其身,主人不嫁卖,不管束,听其野合,不以私胎为嫌,生女或致之死,生男或所私者抱去;不则,主人仍育为奴。于是丫头有奶,乳哺四雇,别其名贵其值,曰奶丫头。”任氏本人虽不是“奶丫头”,但上引记述对于任氏之婚姻情状,或可供参照。即:任氏在此期间与外人有染,怀有身孕,恰逢苏轼姐弟相继诞生,苏母遂命任氏乳之。当然,还有一种可能是程氏为了分担自己哺育长子景先与二女以及操持家业的重任,而事先安排了任氏的婚事,并借其哺乳期来喂养苏轼姐弟。至于任氏的子女是否产下,难以确言。但可以肯定的是,即便生下子女,他(她)们也都未能侍养在任氏的身边(可能早夭,也可能是抱给了他人),故任氏此后的生活重心仍落在苏家。

三苏祠中的雕塑,左为程夫人

三苏祠中的雕塑,左为程夫人

从苏轼姐弟出生到程夫人去世的二十二年间,任氏是在眉山的苏氏老家度过的。这二十多年,正是苏家由颓转盛,三苏先后发愤苦读之期。据《程夫人墓志铭》载:“程氏富,而苏氏极贫。夫人入门,执妇职,孝恭勤俭……(夫人)即罄出服玩鬻之以治生,不数年,遂为富家。府君由是得专志于学,卒成大儒。夫人喜读书,皆识其大义。轼、辙之幼也,夫人亲教之。”可知这二十年来,三苏特别是苏洵因要忙于功名,对于家事,颇难顾及。所以,夫人程氏需要内事外事一并处置。而任氏作为程夫人的贴身侍妾又兼为苏轼姐弟的乳母,在操持家务、养育孩童乃至张罗诸子的亲事上想必付出了不少辛劳。对苏轼来说,这也是他个人与乳母建立起亲密且深厚感情关系的主要时期。

程夫人死时,任氏已将近半百之身。此后一直到苏洵去世的十年间,任氏处境的详情,无从稽考。程氏卒时,三苏尚在汴京,及至苏轼兄弟除丧出蜀,已是嘉祐四年(1059)。任氏是否一同随从苏氏父子出蜀,很难确言。嘉祐六年(1061),苏轼赴凤翔任签书凤翔府判官,妻王弗随之,而苏洵与苏辙则留居京师。(事见苏辙《栾城后集》卷一二《颍滨遗老传上》)《墓志铭》未言任氏跟从苏轼官于凤翔,亦不见这一时期三苏有关于眉山老家的记载,这很可能说明苏氏的家眷此时已迁到京师,任氏当在此列。治平二年(1065),苏轼妻王弗卒于京师。次年,苏洵亦卒于京师,苏轼兄弟始离京归蜀葬父。值得注意的是,王弗死时,苏轼长子迈年仅六七岁,而父丧期间苏轼又不得再娶,所以这三四年间苏迈的照看也当是由年近六旬的任氏负责。《墓志铭》言任氏“养视轼之子迈”,或尤指这一时期。

任氏生命的最后一个阶段,是跟随苏轼在各地宦游度过的。苏轼在服丧期满后即回京任官,不久便出仕于杭州、密州、徐州和湖州,任氏都一并跟随。且在此期间,苏轼的二子迨和三子过相继出生,任氏当有养视之劳。这种跨越两代人之间的养育恩情,恐怕使得任氏早已不被苏家视为婢女,而是如家人一般的长辈,特别是孩子们更会如此看待任氏。元丰二年(1079),苏轼因遭御史弹劾,在湖州被捕。他在《黄州上文潞公书》(《苏轼文集》卷四八)回忆当日情景说:“轼始就逮赴狱,有一子稍长,徒步相随。其余守舍,皆妇女幼稚。至宿州,御史符下,就家取文书。州郡望风,遣吏发卒,围船搜取,老幼几怖死。”而此时任氏已是七十高龄,亲历如此横祸,身心所受打击可想而知。次年五月,苏轼谪至黄州,任氏亦同往。八月壬寅,任氏卒于黄州。考虑到苏家在黄州生活困顿,且又水土不服,任氏之死恐与此有关。

十月壬午,任氏葬于黄州东阜的黄冈县北。苏轼亲自为其撰作并书写了墓志铭。这对一生鲜为他人作墓志的苏轼来说,已是罕见之举,足见他对任氏的深厚情感。(现存苏轼所作墓志铭计13篇,其中女性四篇,分别是亡妻王氏、侍妾朝云、乳母任氏、保母杨氏,而杨氏之墓志乃代苏辙所作)而且,苏轼在这段时间与友人的书信中也屡次提及此事。他称任氏为“老乳母”,言对其“悼念久之”、“悼念未衰”,以致“文字与书,皆不复作”。(分见《与王庆源书五》、《与王定国书八》、《与杜几先一首》、《答秦太虚书四》,俱收于《苏轼文集》)甚至在苏轼离开黄州之后,还曾写信请人专事照看任氏之坟,定期在坟前烧纸祭奠。他在《与潘彦明书九》(《苏轼文集》卷五三)谓:“两儿子新妇,各为老乳母任氏作烧化衣服几件,敢烦长者丁嘱一干人,令剩买纸钱数束,仍厚铺薪刍于坟前,一酹而烧之,勿触动为佳。恃眷念之深,必不罪。干浼,悚息!悚息!”这些生活中的细节一再透露出苏轼及其家人对于任氏的感念之深。而对于将任氏权葬于黄州,苏轼实际对此还有几分愧疚,并不如《墓志铭》所显露的那般豁达。

以上,即是由《墓志铭》并旁及其他史料所见任氏的个人生命历程。在苏轼的笔下,任氏的一生主要经历了三个角色:苏轼母亲的婢女、苏轼姐弟的乳母和苏轼三子的保母,而这三个角色都是围绕苏家展开。任氏自入苏家一直到去世,前后五十三年,可谓“工巧勤俭,至老不衰”。说她把整个生命都贡献给了苏家,亦不为过。因此,唯有通过解读任氏与苏家的关系,才能对这位乳母的恩劳有更加贴合情景的感知与体察。

历来研究这篇《墓志铭》者,大多是从苏轼的立场出发考察其行文风格以及个人家世。但若转换视角,站在乳母的立场,则可藉此充分感受墓志乃至历史书写的选择和建构。传统的历史书写大体遵循了这样两个原则:不为常人作传,不为常事下笔。这种记述体例在正史中表现得尤为明显。墓志相对史传而言,其记述的主体虽然更加广泛,但在记述事实的选择上则有过之而无不及。

即以此篇《墓志铭》而言,学者曾指出:苏轼因囿于一代文风之影响,对墓志秉持了“录其大者”和“语不及私”的撰写原则,故行文甚为精简。(参柳立言《苏轼乳母任采莲墓志铭所反映的历史变化》,《中国史研究》2007年第1期)是故,以隐恶扬善为原则的墓志,注定只能透露出部分真相,透过墓志所见的墓主,多半也是不完全的个体。然而,最能打动人心的正是细节,历史的真相往往蕴藏于诸多细节之中。后人正是因为不清楚当时具体的细节如何,才会有各种各样的妄想和蠡测。

此外,与一般墓志不同的是,苏轼的这篇《墓志铭》在情感的表达上也是极为“克制”,只是简单陈述了任氏对苏家的“恩劳”,没有表露出作者的过多感情。但如上所言,在同时期苏轼与友人的往来信函中却传达出了一番与此不同的“眷恋”之情。事实上,本应定位于私人属性的墓志铭在宋代早已公开流布,在社会上具有一定的展演性,因此,相对于友朋往来问候的书信更显公开。而这种场合的差异,或许正是塑造各自语境下不同情感表达的原因所在。

总之,当一个长达七十二年的个体生命历程最后只能被一百来字所呈现时,我们凭何能够确保真正了解这个人,贴近这个生命?关于她的喜怒哀乐、悲欢离合,我们又究竟知道多少?更让人感到沉重的是,这些能够留下只言片语的文字记载者尚属幸运,更有无数参与到历史实践过程的个体被历史书写所淘汰、抛弃和遗忘。因此,我们必须认识到:历史的书写皆是有选择的表达,而真实的场景和生命则是细节充盈又变动不居的,根本无法用文字或图片来呈现或还原。

这种与生俱来的限制似乎在史家追溯过往与还原史实的征途上构筑了一道巨大屏障,难以完全跨越。因而,史家所习知的仍是帝王将相构成的精英史,制度文物铸就的实体史,对于底层民众、边缘群体以及人们的心态、情感则不甚了了。但今人对此也非完全束手无策,我们仍可借助一些古今相通或相近的媒介,如地理环境、生活体验、人情世态、风俗习惯、心理思维、行为举止等,配合以观察视角的转化(如从以王朝国家为历史主体转向以人为历史主体),思维方式的调整(如强调关系思维的应用,尽量摒弃历史的后见之明),取材范围的扩大(对田野、物质、图像、口述等材料的利用)以及合理的想象、适当的移情来实现渐次趋近历史的真相和全貌。近来不少学者提倡研究大时代里的个体生命史,即已在朝着上述设想努力。而之所以能够如此,乃在于人永远处在历史的关联之中。所谓“历史”,正是过去与现在的不断对话。因此,生活在当下的我们依然能够从日常的实践和思考中不断获取感知过去的能力、灵感和经验。历史也正是在上述过程中得以永葆活力:在解决既有问题的同时又提出新的问题。

![这两件木器将漆历史提早到8000多年前[图文] 这两件木器将漆历史提早到8000多年前[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/14fjmt5mnuy.webp)

![周杰伦酷爱汽车收藏豪车 秒杀王思聪[图文] 周杰伦酷爱汽车收藏豪车 秒杀王思聪[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wd1cinnh3be.webp)

![在北京见识正版大黄鸭[图文] 在北京见识正版大黄鸭[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mzlf3cs5coh.webp)

![数字艺术家笔下的美女肖像[图文] 数字艺术家笔下的美女肖像[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ca20dip23ad.webp)

![指端的六字箴言[图文] 指端的六字箴言[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iq0bj0jhp1j.webp)

![传奇大盗狱中关爱遭劫受害者 拍卖自己的画筹款[图文] 传奇大盗狱中关爱遭劫受害者 拍卖自己的画筹款[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fhydlmgklpn.webp)

![成本不到1元 废弃物加工变艺术品[图文] 成本不到1元 废弃物加工变艺术品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pjimapyco4m.webp)

![史前缅甸翡翠石器长啥样?[图文] 史前缅甸翡翠石器长啥样?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zbf0ukhffk0.webp)

![两年争议后杰夫-昆斯雕塑将落户巴黎小宫[图文] 两年争议后杰夫-昆斯雕塑将落户巴黎小宫[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zpmj2y1lewk.webp)

![摩苏尔博物馆遭“伊斯兰国”严重破坏[图文] 摩苏尔博物馆遭“伊斯兰国”严重破坏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/myzdtsjfo5u.webp)

![明清女画家笔下的女性之美:多应自写真[图文] 明清女画家笔下的女性之美:多应自写真[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2w13tvhabhz.webp)

![一片冰心在玉壶[图文] 一片冰心在玉壶[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5bnvuisqwxf.webp)

![取消年龄限制的英国透纳奖公布名单 两位年过半百[图文] 取消年龄限制的英国透纳奖公布名单 两位年过半百[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ta1xws3l1sf.webp)

![古代儿童都玩什么?[图文] 古代儿童都玩什么?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cga4q3mmmgb.webp)

![假大师推销望天吼被判刑两年 销售金额13万余元[图文] 假大师推销望天吼被判刑两年 销售金额13万余元[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xnj2f53ylqq.webp)

![老人40年收藏毛主席像章2.8万枚[图文] 老人40年收藏毛主席像章2.8万枚[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4544uc2oq00.webp)

![画家杨之光微博指认赝品 其中一件拍出29.9万[图文] 画家杨之光微博指认赝品 其中一件拍出29.9万[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/p0bwjokniky.webp)

![民国文人书法背后的故事[图文] 民国文人书法背后的故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xqhdxe3zjmz.webp)

![秦淮名妓与文氏闺秀:那些被忽视的女画家[图文] 秦淮名妓与文氏闺秀:那些被忽视的女画家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lvvuyukwtxd.webp)

![杨澜老公15万收藏姚明葡萄酒[图文] 杨澜老公15万收藏姚明葡萄酒[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xzazm3vmpdi.webp)

![女子给假古董贴故宫标签高价骗财被公诉[图文] 女子给假古董贴故宫标签高价骗财被公诉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q1i14mxz2hx.webp)

![两幅黄庭坚:真假美猴王[图文] 两幅黄庭坚:真假美猴王[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pbjyvnm4zgl.webp)

![男子收藏错版百元人民币水印倒置[图文] 男子收藏错版百元人民币水印倒置[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qbmotpnaoea.webp)

![华盛顿的美术馆[图文] 华盛顿的美术馆[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b5ceuyy4llh.webp)

![《蒂凡尼早餐》房间卖585万美元[图文] 《蒂凡尼早餐》房间卖585万美元[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/01j00po1w43.webp)