《故宫日歷》的“歷”,是古字。古代并无“曆”,曆是后起字。查许慎《说文解字》,有"“歷”字而无“曆”字。证明到东汉时,“曆”字尚未出现。清代郑珍有《说文新附考》:“歷,乃曆象本字”。知在上古时代:日历年历,皆用“歷”而没有曆字。比如《左传·昭公十七年》:“凤鸟氏,歷正也”。意思是凤鸟氏是掌管曆法的长官。但用的是“歷”而不是曆,因为当时并无曆字。这即是说:经歷、歷史是“歷”;日曆、曆法也是“歷”,是同一个字表达两种含义,早期就是混用的。

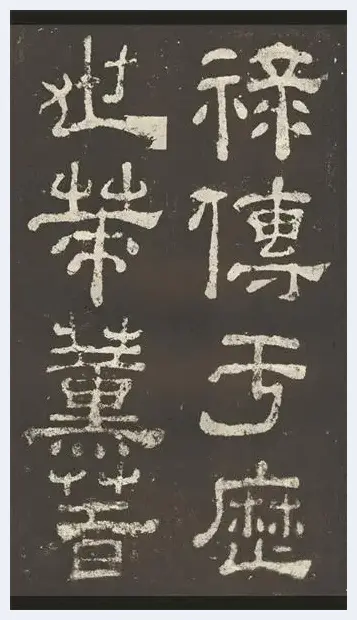

但在东汉、三国到魏晋南北朝,开始出现了“曆”字。比如汉代灵帝时出土的《光和斛》共八十九字,上有“曆”字,原文如下:

大司农以戊寅诏书:“秋分之日,同度量、均衡石、桷斗桶、正权概,特更为诸州作铜斗、斛、秤、尺,依黄钟律曆,九章算术,以均长短、轻重、大小、用齐七政,令海内都同。光和二年闰月廿三日,大司农曹祾、丞淳于宫、右仓曹椽朱音、史韩鸿造。”

目前我们知道最早的“曆”字,即出于《光和斛》。但除此一例,未见有它。南北朝时期北魏有《乐安王墓志》“开基轩符,造业魏曆”;《李使君墓志》“属晋曆失御,戎狄乱华”。而南朝梁顾野王《玉篇》中亦收“曆”字,注曰“象星辰分节序四时之逆从也,本作歷”。至宋代徐铉修《说文》增“曆”字:“厤象也。从日、厤声”。

以此推断,“曆”字用法,从无到有,从后汉萌生到南北朝,渐渐走向了前台,而与“歷”统揽一切的传统用法逐渐拉开了距离。突出了“曆”新起的存在价值。唐代有《开成石经》,则是两者混用:如其中《尚书》篇有“暦象日月星辰”,是新字法;而《洪范》篇有“五曰歷数”,又是旧字法。新旧交杂,显然还未定于一尊。

到了北宋初的徐铉《说文》,“曆”字用法正式进入官颁字书而被固定下来。到了范仲淹《岳阳楼记》时,“庆历四年春”的“慶曆”,自然不可以写成“慶歷”了。也即是说,依此标准,我们今天书法评审时的判断,仍然是恰当的。不用说现在,即使是范仲淹时代,比如说假如他有手稿留存下来,那写的也一定是“慶曆”。在当时,除了宋刻本工匠手民中还有混用之外,分工越来越清晰:“歷”代表过去、经历;“曆”代表曆象,日曆,是与度量衡相同的“曆法”之义。两者已经不混淆了。

在早期,是“歷”包办一切而无“曆”字,汉末到魏晋南北朝,“曆”字新出,唐代仍然混用“歷”“曆”;但“曆”已呈新兴崛起之势。宋代以下,则“曆”字独立,指代和写法、含义均独立,而与古老的“歷”字分道扬镳了。

清乾隆皇帝讳“弘曆”

《故宫日歷》用“歷”的两个原因

理清楚这两个字的来历,即可以再检讨《故宫日历》的“歷”字之来由了。它肯定不属于编者失误或是没文化的错别字现象。宋代以来,“曆”字走向前台,堂堂正正,毋庸置疑;且是人人皆知的常识。但今天“曆”又为什么在日历上再被“歷”取代?这就要考虑到另一些新因素,不然又难以释疑了。

第一个原因是文化上的。清乾隆皇帝,讳“弘曆”。中国古代典籍文献的文化承传中,论传统文化中最核心的即是避讳文化。皇帝用过的字,决计不能再用,否则是犯大不敬而罹杀身之祸。故检《四库全书》,所有典籍中二十几万次出现的“曆”字均改为“ ”。梁章钜更在《南省公余录·文字敬避》中提到,遇“曆”字,必须改写,字中写作“林”即麻而非“厤”,下写作“心”而非“日”。而《讳字谱》更有说明:讳“曆”曰“ ”,缺笔作“厤”。如果书明代万曆年号为“万 ”,永曆为“永 ”。

《故宫日歷》问世是在推翻清皇朝的民国之后,当然不会去刻意避几百年以前的乾隆弘曆之讳。但既在故宫,遗老遗少们又长期习惯于避讳,直接犯讳好像也做不出手,处于两难境地。但我偶然发现,在1934年的《故宫日历》中,有两个现象十分引人注目。一是在封面上,篆书“故宫日曆”四字中是“曆”,从“日”,好像没有避讳。而在右上角“西历一九三四年”一行中,“历”却是避讳字“ ”,显然,讳或不讳,似乎处于举棋不定之际。以此看来。用“曆”的本字“歷”来作为封面,似乎又可能是边界不严格,或曰无可无不可了。

东汉《夏承碑》中的“历”字

第二个原因是书法史上的。我想更有可能的是,《故宫日历》封面是汉碑隶书集字,如前所述,两汉碑版时皆为“歷”而无曆字,编辑正在苦恼遍检不得之际,许是故宫内有学问之“扫地僧”幽幽地指出古“歴”字即“曆”也,沿而用之,有何不可?正所谓一语点醒梦中人,于是一锤定音,却留下如此一桩千古谜案?

一册《故宫日历》,竟有“歷”“曆”“ ”三种写法,其中还有那么多的文化故事,而且至今也难定于一尊。“歷”为古字,今已不用,亦已无历法之含意。“曆”字虽是正宗,但避乾隆皇帝讳,至少有清乾隆以后二百多年未用。《四库全书》用“ ”字274000多处,亦不见一“曆”。而“ ”字改笔,在汉字学上又找不到依据和来源且“厤”改“麻”、“止”改“心”,亦显得生硬难解。诸多纷繁迷乱中,其中却透着实实在在的大学问。

![老奶奶80岁开始学画 100岁时竟练成了大触[图文] 老奶奶80岁开始学画 100岁时竟练成了大触[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/izj15n3bzdp.webp)

![浅聊香港的工业与设计[图文] 浅聊香港的工业与设计[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wfhxpef15i2.webp)

![走进古埃及法老图坦卡蒙墓[图文] 走进古埃及法老图坦卡蒙墓[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5yr2svbte1q.webp)

![探究北京故宫隐秘角落[图文] 探究北京故宫隐秘角落[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rb22fw2om15.webp)

![男子在海边捡了块石头 敲开里面竟全是水晶[图文] 男子在海边捡了块石头 敲开里面竟全是水晶[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ko55jw2g0vv.webp)

![村上隆:成功的画家孤独地吃掉自己[图文] 村上隆:成功的画家孤独地吃掉自己[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3vnrni1n0qz.webp)

![匈牙利国家画廊停建 耗资2.75亿美元[图文] 匈牙利国家画廊停建 耗资2.75亿美元[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3px4ledgedz.webp)

![古拙的暖砚 感受文人的气息[图文] 古拙的暖砚 感受文人的气息[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m0ojvqlrhrr.webp)

![成龙参观台北故宫 自曝爱收藏文房四宝[图文] 成龙参观台北故宫 自曝爱收藏文房四宝[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ljgl4igbg42.webp)

![马奈:众多美丽风情女性为他送葬[图文] 马奈:众多美丽风情女性为他送葬[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/w1xbajsit12.webp)

![研究称卞藏本为《红楼梦》古抄本:题记写于1948年[图文] 研究称卞藏本为《红楼梦》古抄本:题记写于1948年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/y41ggp02vpp.webp)

![香奈儿和艺术家的亲密往事[图文] 香奈儿和艺术家的亲密往事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wsrtzybqbgv.webp)

![《事茗图卷》中品茶道[图文] 《事茗图卷》中品茶道[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ywpsiiejmza.webp)

![重口味!9位以身体为画布的艺术家[图文] 重口味!9位以身体为画布的艺术家[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fu0st0rbh0e.webp)

![寻画疑云和1993年的神话破灭[图文] 寻画疑云和1993年的神话破灭[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bp0xlx3qind.webp)

![4000年前陶器什么样[图文] 4000年前陶器什么样[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/hvmo0nhzbct.webp)

![黄永玉配合一岁小孩画国画 无心之笔顿时有故事[图文] 黄永玉配合一岁小孩画国画 无心之笔顿时有故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/umgcndtjcl5.webp)

![古老纸片上暗示耶稣可能结过婚[图文] 古老纸片上暗示耶稣可能结过婚[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/w1i1r2uvtwe.webp)

![国画家告拍卖行:知假拍假[图文] 国画家告拍卖行:知假拍假[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/niowki3t5i4.webp)

![启功先生轶事:用7分钱一支毛笔[图文] 启功先生轶事:用7分钱一支毛笔[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0yde5kzaj2b.webp)

![拍卖史上最血腥的画3.5万英镑成交[图文] 拍卖史上最血腥的画3.5万英镑成交[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uu0sbcen2re.webp)

![华盛顿的美术馆[图文] 华盛顿的美术馆[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/b5ceuyy4llh.webp)

![徐悲鸿与他的两位妻子和情人[图文] 徐悲鸿与他的两位妻子和情人[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fnnqci0kuaz.webp)

![假画鉴定记[图文] 假画鉴定记[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bmnwjxlgobv.webp)

![用100万颗咖啡豆完成的画作[图文] 用100万颗咖啡豆完成的画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fvas1s30pvp.webp)