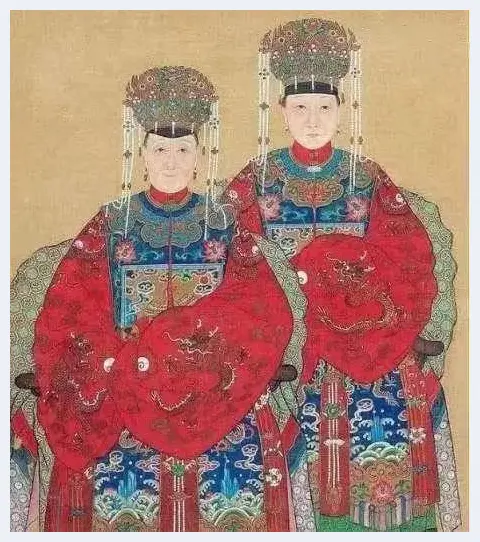

2013年,隋炀帝杨广和萧皇后墓在扬州被发现,成为当年最重要的考古发现之一①。萧后墓中最吸引人的,便是一具腐蚀严重但保存完整的冠饰,被搬回实验室由陕西文物保护研究院开始进行清理修复。经过两年的工作,2016年9月正式召开新闻发布会,公开修复成果,并在扬州展示萧后的“凤冠”。隋炀帝皇后萧氏出身于梁朝皇室,炀帝遇害后,流落叛军、东突厥,唐贞观四年(630年)归长安,历经四朝,贞观二十一年(647年)去世后被唐太宗以皇后礼与隋炀帝合葬扬州。墓中此冠应是初唐贞观所制,是极其难得的唐代后妃礼服冠实物(图1-1、图1-2)②。

图1-1:扬州博物馆展出的萧后冠复原件

图1-2:萧后冠饰原件

若仔细观察,易发现一件蹊跷的事,这顶冠上完全不见“凤”的踪影?的确,在很长一段时间里,中国古代后妃居最高地位的礼服首饰中罕有凤鸟存在。唐以前凤尚未完全成为高贵女性身份的象征,而对自然环境元素的直接模拟,便成为了礼服冠的主要装饰构成手法,头上往往是一派花草树木、鸟语花香、飞禽走兽场景,其中最真正的核心组件就是由步摇发展而来的“花树”。在花树的基础上,历代添加元素,发展成为极盛大隆重的礼服冠。汉代皇后首饰采用假结(髻)、步摇、簪珥模式,魏晋南北朝陆续增加钿、博鬓,并将步摇改称花树;隋唐在汉晋南北朝以来各朝制度的基础上,确立了花树、钿、钗、博鬓的组合模式,并且以花树、钿的数目区分等级;宋明继续添饰龙凤、仙人、鸟雀,但依然保存了花树、钿、博鬓的基本元素。而后世的凤冠,起先并非用于礼服,而源自于隋唐时期的另一种常服首饰。两者并行不悖,演着两条路线各自演变了上千年。

一、从花树冠到凤冠

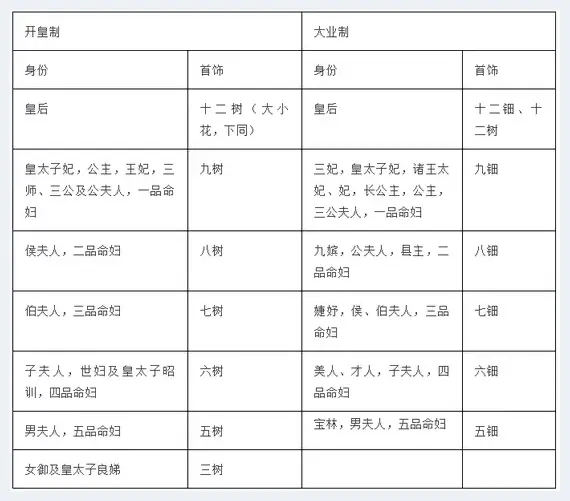

隋文帝即位(581年)后,在北齐、北周制度基础上,参照损益南朝制度,初步颁布了新的服令。定皇后服为袆衣、鞠衣、青服、朱服四等,其中用于祭祀、朝会、亲蚕等大礼的袆衣、鞠衣,首饰由花树、两博鬓组成,以花树数目不同区分等级,皇后花十二树,对应皇帝衮冕十二旒,以下依等级分别为九、八、七、六、五、三树;用于礼见皇帝、宴见宾客的次等礼服青服、朱服,则“去花”不使用花树。摘录《隋书·卷十二志第七·礼仪七》首饰制度如下:

皇后首饰,花十二树。……青衣,青罗为之,去花。朱衣,绯罗为之,制如青衣。

皇太子妃,公主,王妃,三师、三公及公夫人,一品命妇,并九树。侯夫人,二品命妇,并八树。伯夫人,三品命妇,并七树。子夫人,世妇及皇太子昭训,四品已上官命妇,并六树。男夫人,五品命妇,五树。女御及皇太子良娣,三树。

(自皇后已下,小花并如大花之数,并两博鬓也。)

隋炀帝即位后,于大业元年(605年)诏吏部尚书牛弘等更定服制。由于后宫内命妇等级制度发生变动,也对嫔妃首饰制度进行微调。皇后礼服首饰维持了北朝花树、花钿、博鬓组合,内外命妇首饰则参照南朝制度③为花钿、博鬓组合,其数目与品级对应也略做调整,原视为一品九树的公夫人改为二品八钿,原二品八树的侯夫人改为三品七钿(表1)。另外后妃内命妇、皇太子妃首饰均有二博鬓,外命妇则未说明。《隋书·卷十二志第七·礼仪七》首饰制度如下:

皇后服……袆衣,首饰花十二钿,小花毦十二树,并两博鬓。祭及朝会,凡大事皆服之。鞠衣,小花十二树。余准袆衣,亲蚕服也。

贵妃、德妃、淑妃,是为三妃。首饰花九钿,并二博鬓。顺仪、顺容、顺华、修仪、修容、修华、充仪、充容、充华,是为九嫔。首饰花八钿,并二博鬓。婕妤,首饰花七钿。美人、才人,首饰花六钿,并二博鬓。宝林,首饰花五钿,并二博鬓。皇太子妃,首饰花九钿,并二博鬓。诸王太妃、妃、长公主、公主、三公夫人、一品命妇,首饰花九钿,公夫人,县主、二品命妇,首饰八钿。侯、伯夫人、三品命妇,首饰七钿。子夫人、四品命妇,首饰六钿。男夫人、五品命妇,首饰五钿。

表1:隋代开皇、大业后妃命妇礼服首饰制度等级对比

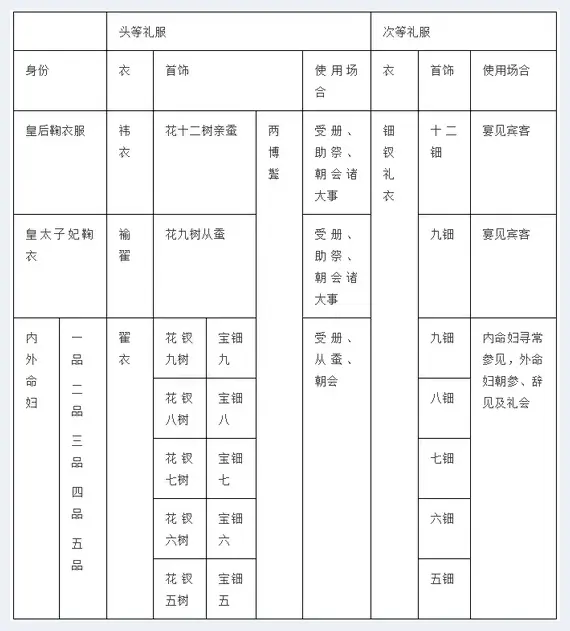

唐代建立之后,高祖武德七年(624年)颁布了《武德令》,以国家令文的形式第一次规定唐代礼服制度,其中便有涉及后妃命妇首饰的相关条文④;开元二十年(732年)年颁布的《大唐开元礼·序列》中也记录了“皇后王妃内外命妇服及首饰制度”;开元二十六年(738年)《唐六典》中的《内官、宫官、内侍省·尚服局》以及《尚书礼部》中也分别详细记录了后妃与内外命妇的礼服制度。

以上三种属性的令、礼、行政法典中关于礼服首饰的记载基本相同,摘录比对后可得唐代后妃命妇首饰制度如下(表2):

皇后服:袆衣,首饰花十二树(小花如大花之数,并两博鬓),受册、助祭、朝会诸大事,则服之。鞠衣,首饰与褘衣同,亲蚕则服之。钿钗礼衣,十二钿,宴见宾客,则服之。

皇太子妃服:褕翟,首饰花九树(小花如大花之数,并两博鬓),受册、助祭、朝会诸大事,则服之。鞠衣,首饰与褘衣同,从蚕则服之。钿钗礼衣,九钿。宴见宾客,则服之。

内外命妇服:翟衣,花钗(施两博鬓,宝钿饰)。第一品花钗九树(宝钿准花数,以下准此);第二品花钗八树,第三品花钗七树,第四品花钗六树,第五品花钗五树,内命妇受册、从蚕、朝会,则服之。其外命妇嫁及受册、从蚕、大朝会,亦准此。钿钗礼衣,第一品九钿,第二品八钿,第三品七钿,第四品六钿,第五品五钿。内命妇寻常参见、外命妇朝参、辞见及礼会,则服之。

六尚、宝林、御女、采女官等服礼衣,无首饰佩绶。

凡婚嫁花钗礼衣,六品已下妻及女嫁则服之;(其钗覆笄而已。其两博鬓任以金、银、杂宝为饰。)其次花钗礼衣,庶人女嫁则服之。(钗以金、银涂,琉璃等饰。)

以上制度原文虽繁,但归纳后可以了解,隋唐后妃命妇礼服首饰可分为完整版和简省版两类,分别用于头等礼服和次等礼服,基本构件包括博鬓和数目不等的花树、钿、钗。头等礼服,即皇后袆衣、鞠衣,皇太子妃褕翟、鞠衣,和内外命妇翟衣。适用于受册、助祭、朝会、亲蚕(从蚕)等最重要的礼仪场合。其首饰由完整版的花树(花钗)、宝钿、博鬓组成。(单从令文看,按身份细分有又两种模式,皇后与皇太子妃为大小花树、左右两博鬓模式,内外命妇则为花钗、宝钿、左右两博鬓模式。)花树或花钗、宝钿的数目自皇后而下依品级递减,分别为十二、九、八、七、六、五,配置隆重而华丽,是后世后妃礼服冠的雏形。

次等礼服,为钿钗礼衣,即隋代的青服、朱服。适用于皇后、皇太子妃宴见宾客,内命妇寻常参见,外命妇朝参、辞见、礼会等相对次要性礼仪场合。其首饰也与隋代相似,仅保留数目不等的钿,去除了花树或花钗、博鬓,是相对简省的首饰模式。

表2:唐代后妃命妇礼服首饰制度

二、何为花树、钿和博鬓

那么文献里屡被提及的花树、钿、博鬓到底是什么样的?这个问题是中国古代首饰史中长期未明的难题之一。以往由于没有任何宋以前后妃礼服画像存留,壁画、陶俑也极少涉及礼仪场合后妃形象,出土首饰实物基本为零碎残件残片,少有属于可以与礼服配套的部分,所以对于中古后妃首饰的研究长期只能停留在文献层面。至于花树、钿的对应,在资料不足的情况下,一直有着各种讹误已久的推测。近年来,随着陆续几批唐代礼服首饰的完整出土,隋唐礼服首饰构件和组合的实际形态逐渐明朗,并可以初步复原。其中经过科学发掘出土者,包括前文所提隋炀帝皇后萧氏首饰一具,以及二品蜀国公夫人贺若氏首饰一具⑤、五品县君裴氏首饰一具⑥。另外还有欧洲私人所藏唐七钿七花树冠一具,保利拍卖北周至唐七钿冠一具,香港关善明博士藏唐宝钿花树残件。尤其萧后冠的出土,为大量不明首饰提供了依据。下面就依次看看三者的形态。

图2:唐,鎏金菊花纹银钗一对,陕西历史博物馆藏

图3:唐末,头插花钗的女供养人,甘肃敦煌莫高窟9窟

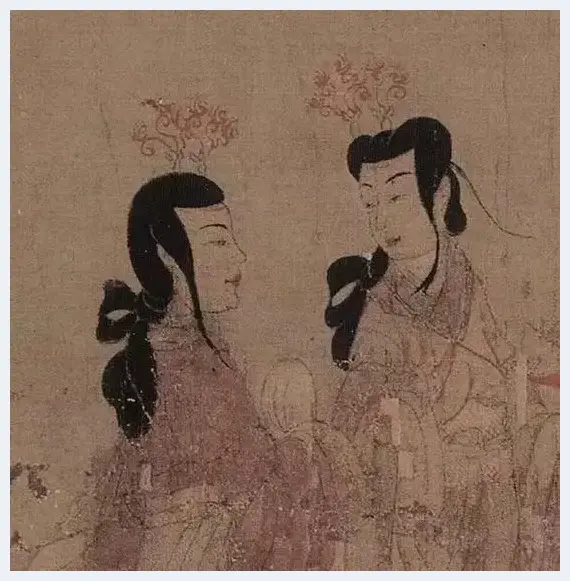

1、花树:首先是最重要的花树。花树的具体指代,在长期以来的首饰史研究中,被视为晚唐五代敦煌壁画供养人头上极其常见,并且大量出土的一种花钗。通常两两成对,钗首为片状镂空纹样(图2、图3)。

但若进一步细考,易知其难以成立。首先此类花钗的流行时代仅在中晚唐,实物最早出现在西安、洛阳附近的中唐墓葬⑦,壁画则见于敦煌中晚唐供养人,仅是一种短期流行做法,而非长期沿用;其次其形态均为金属片状,与文献形容“琉璃饰”不符,也不似“树”;第三,也是最重要的一点,这些花钗在壁画中出现的场合均属于非礼服性盛装,插戴随意,有时普通供养人的插戴数目往往比后妃花树数还多。花树为隋唐最隆重的大礼服首饰,难以将其与普通花钗混为一谈。

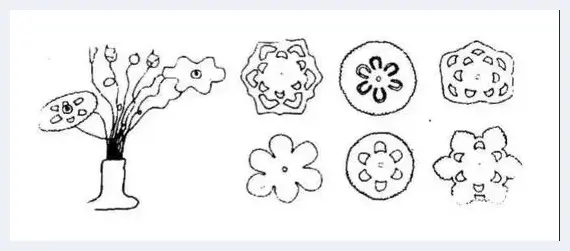

我们再来看看新发现萧后冠的情况。根据陕西省文物保护研究院公布的修复资料与实物,萧后冠框架上装有13组花饰,每组花饰的基座包有一个直径3厘米的木质短柱,中有一根铜管为柄,其上伸出12根弹簧状的螺旋花柄。花柄首端为鎏金铜箔片制成的花朵,其中有玻璃花蕊、小石人、细叶等装饰,中央还有一朵宝花,从修复照片中看,恰好共13朵小花。中央宝花花柄穿过木座的钗脚可插于框架固定(图4、图5)。仔细观察并对照文献,我们可以从中得到不少新结论。

图4:一株花树侧视,可见螺旋花柄、木短柱和下端露出的钗脚。

第一点,这种由螺旋花柄集为一束,可随步摇动的构件,即形制长期不明的隋唐“花树”,并且应源自于汉代后妃首饰中的“步摇”。

图5:13朵小花有多种样式,有些花心还立有小人。

图6:《女史箴图》中的步摇

图7:辽宁省博物馆藏晋花树状步摇

汉《释名·释首饰》“:步摇,上有垂珠,步则摇动也。”是一种在金属竖枝上缀金银、珠玉花叶片的首饰。步摇或源于中西亚,约在汉代前后传入中原,并同时流传至东北亚、日本,在整个亚欧大陆流行,演变成各种王冠,对此学者们早已做过详细论述⑧(图6、图7)。

步摇在汉代成为皇后、长公主等的最高礼服首饰构件,《后汉书·志第三十·舆服下》皇后谒庙礼服首饰“步摇,以黄金为山题,贯白珠,为桂枝相缪,一爵(雀)、九华(花)。熊、虎、赤罴、天鹿、辟邪、南山丰大特六兽”,即在黄金山题(基座)上的桂枝以金、珍珠,缀饰花鸟,夹杂走兽,是高级配置,但没有出现身份等级的数目差降规律。魏晋南北朝大体继承了步摇的使用,“俗谓之珠松”。

到了北周,首次提出“花树”的概念,并且有了明确的数目等级降差,皇后花树十二,对应皇帝冕旒十二,以下数目依次递降,《隋书·志第六·礼仪六》“:后周(北周)设司服之官……皇后华(花)皆有十二树。诸侯之夫人,亦皆以命数为之节”。

图8:蜀国公夫人贺若氏墓出土首饰零件,与萧后花朵类似。

图9:唐濮王妃阎婉墓出土的花树与各式花朵

图10:萧后冠饰花树上各式花朵

隋唐因袭了“花树”这一称谓,并对等级差异进一步细分。但从此次发现上看,隋唐式花树与汉晋式“步摇”开始有了不同,不再是在枝干上缀饰摇曳的珍珠或叶片,而是直接将花朵装于可弹动的螺旋枝之上,依然可“随步摇动”,也确实符合“花树”之名。

如此一来,以往若干唐代命妇墓葬中出土的“不明花饰”也得到了正名,如湖北郧县濮王妃阎婉墓⑨、陕西咸阳蜀国公夫人贺若氏墓(图8)、西安阎识微夫人裴氏墓、西安金乡县主墓⑩中,均有出土数百件花朵、花蕊、花叶、珠宝残件,应当就是基座腐朽散落的花树花朵。裴氏冠和金乡县主冠还有在花朵上夹杂小人、鸟雀等饰件,这种做法到了宋代被大放异彩。

难得的是濮王妃阎婉墓(图9),首饰残件中还有一件带基座的花树,形态做法和萧后花树很接近,而且花朵、花蕊形态也各不相同(图10)。

第二点,隋唐制度中所称的“小花并如大花之数”,以往常常被释读为“小花树的数目与大花树相同”,即皇后有大小共24株花树。这种释读方案甚至也被后来的宋、明制度采用,明确注记“大小花二十四株”、“前后各十二株”。

但从萧后首饰中看,至少在隋至唐初,此句很可能应解释为“每株大花树中,小花的数目与大花树总数相同”,即若大花树为12树,每树便有12朵小花。不过萧后冠饰中发现了13组花树,每树13朵,比当时皇后制度多了一组,原因尚不明确,或许与李世民对前朝皇后特别礼遇拔高一格有关。

图29:清代汉族命妇凤冠霞帔像

到了清代,所有的传统宫廷后妃服饰,不管是礼服还是常服均消亡。但民间汉族命妇在婚礼等大礼时,依然延续明代翟冠传统(图29)。同时不论是样式上还是称呼上,都完全改为凤鸟,“凤冠霞帔”也正式成为汉族女性婚礼服的代名词。如《清稗类钞》所言“国朝,汉族尚沿用之,无论品官士庶,其子弟结婚时,新妇必用凤冠霞帔”。虽已成为最隆重的礼服,但若溯其源头,其实都来自于唐代妇女的常服模式。

注释:

①《江苏扬州市曹庄隋炀帝墓》,《考古》,2014年第7期。

②正式修复报告尚未发表,照片由新水令摄于扬州博物馆展厅。

③《隋书·卷十二志第七·礼仪七》:“参准宋泰始四年及梁、陈故事,增损用之”,“准宋孝建二年故事而增损之”,“准宋大明六年故事而损益之”。

④令文可见《旧唐书·卷四十五志第二十五·舆服》、《通典·卷一百八礼六十八·开元礼纂类三序例下》相关引述。

⑤贠安志:《陕西长安县南里王村与咸阳飞机场出土大量隋唐珍贵文物》,《考古与文物》,1993年第6期。

⑥《西安马家沟唐太州司马阎识微夫妇墓发掘简报》,《文物》,2014年第10期。

⑦閻磊:《西安出土的唐代金銀器》,《文物》,1959年第8期。

⑧孙机:《步摇、步摇冠与摇叶饰片》,《文物》,1991年第11期。

⑨《湖北郧县唐李徽、阎婉墓发掘简报》,《文物》,1987年第8期。

⑩王自力、孙福喜编著:《唐金乡县主墓》,文物出版社,2002年。

陕西省考古研究院等编著:《法门寺考古发掘报告》,文物出版社,2007年。

见《晋书·志十五·舆服》。

山西省考古研究所编著:《北齐东安王娄睿墓》,文物出版社,2006年。

陈诗宇、王非:《大唐衣冠图志》书稿插图。

安娜格雷特·格里克,杨军昌、侯改玲译:《西安市唐代李倕墓冠饰的室内清理与复原唐李倕墓发掘简报》,《考古》,2013年第8期。

图文来源:《艺术设计研究》2017年01期

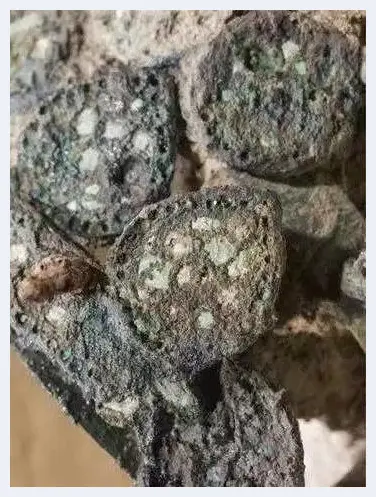

图11:萧后首饰钿复制件

图12:萧后冠钿原件细节

2、钿:除了花树以外,萧后冠上还发现了12枚“水滴形饰件”,用琉璃或玉石贝壳镶嵌出花型,四周镶珍珠,背面中央焊接插孔,被分为三排安装在框架上(图11、图12)。

这种饰件应是文献中所指的“钿”。唐人所说的“宝钿”,通常便指将各种珠宝、贝壳雕琢成小片花饰,镶嵌黏于金属托上金丝围成的轮廓中制成的华丽装饰品。如法门寺出土衣物账中,对套承佛骨舍利宝函上装饰的描述“金筐宝钿真珠装”,对照实物?,便是此类装饰法。

“钿”之制至迟始自魏晋。魏晋在继承汉代后妃首饰假髻、步摇、簪珥组合的基础上,增加了钿数和蔽髻的概念,在假髻上装饰以金玉制成的?(钿),并且以?数区分等级,如晋制皇后大手髻、步摇、十二?,皇太子妃九?,贵人、贵嫔、夫人七?,九嫔及公主、夫人五?,世妇三??。此制在南北朝至隋各政权被普遍沿用,并且等级进一步细化,内外命妇五品以上均以钿数为品秩差异。

图13:若干出土唐代钿实例

唐制皇后、太子妃大礼服袆衣、鞠衣首饰仅提及花树,次礼服钿钗礼衣首饰提及钿,其余内外命妇大礼服翟衣则花树、钿并提。不过从萧后实例中看,初唐皇后礼服首饰很可能也有花树、钿并存的情况。

前文提到的几例唐代命妇首饰遗存中大多有钿出土,综合若干实例我们可以得知,钿的形态以尖头朝上的水滴形为多,也有圆形、心形等。一套宝钿可形态大小完全相同,如萧后例;也可两端宝钿尖头内收,如裴氏例、欧洲私人藏例;还可中央一枚与其余大小形态不同,如贺若氏例、保利例。也以各种珠宝琉璃甚至翠羽装饰。数目多者可排成三排,数目少者或仅一排置圈口上(图13)。

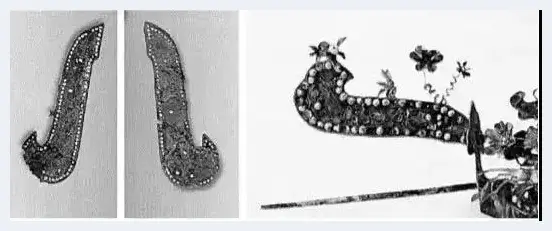

3、博鬓:最后是“博鬓”。博鬓的位置明显明确,其指代向无争议,即垂挂于头两侧的弧状饰件。隋唐博鬓通常呈长条S弧状,外端上尖内收,装饰方法与宝钿类似,嵌有珠宝,即制度所称“施两博鬓,宝钿饰也”,上沿有时还装饰以小花朵数组。

图14:萧后博鬓原件与复制件,即口圈左右悬挂长条饰件。

图15:左-北齐菩萨造像头部两侧束结后垂于鬓前的宝缯;右北齐娄睿墓出土博鬓,上端可见花结。

图16:唐代博鬓实例

不过此次萧后冠饰的发现,为探讨博鬓的起源提供了新思路(图14)。不像明代博鬓挂于圈口脑后左右,萧后博鬓插于圈口两侧靠近鬓上的位置,其原始功能也许与绑扎冠饰而垂落左右两鬓的束带宝缯有关,这在北朝菩萨宝冠饰中是很常见构件(图15左),首饰化之后成为金属珠宝制品,依然垂挂在冠座鬓左右(图16)。

博鬓的记载首次出现于隋,但北齐娄睿墓出土的一件金饰,嵌珍珠、玛瑙、蓝绿宝石、蚌、玻璃(即文献所说宝钿饰),前端还保留了花结状饰?,极可能为博鬓在北朝时已存在的初形(图15右)。萧后博鬓与口圈相接处也有花形装饰,即为带结遗制。

![传奇大盗狱中关爱遭劫受害者 拍卖自己的画筹款[图文] 传奇大盗狱中关爱遭劫受害者 拍卖自己的画筹款[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fhydlmgklpn.webp)

![齐白石那些刷屏段子:想走貌美师母路线的 莫再来[图文] 齐白石那些刷屏段子:想走貌美师母路线的 莫再来[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4yao4m2s3xi.webp)

![进卢浮宫寻找三个残疾女[图文] 进卢浮宫寻找三个残疾女[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2qlwez0o2qm.webp)

![美艺术基金会公布7500万美元资金分配方案[图文] 美艺术基金会公布7500万美元资金分配方案[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/yejbmdyiyke.webp)

![世界最大红木妈祖神像妈祖故里开光[图文] 世界最大红木妈祖神像妈祖故里开光[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ejw4dk32kre.webp)

![正在消失中的中国古建筑之美[图文] 正在消失中的中国古建筑之美[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uhlecj2tb2g.webp)

![251年的英国皇家艺术研究院迎来首任女院长[图文] 251年的英国皇家艺术研究院迎来首任女院长[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4quqgbuvbm0.webp)

![在街头艺术方面还有比法国人更会玩的吗[图文] 在街头艺术方面还有比法国人更会玩的吗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gol2uaci42u.webp)

![让我们住在“美术馆”里 可好?[图文] 让我们住在“美术馆”里 可好?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/al5r1fxe2xj.webp)

![奇特的光效应艺术展作品[图文] 奇特的光效应艺术展作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2cexti0uej0.webp)

![苏州东方之门是秋裤还是牛仔裤?[图文] 苏州东方之门是秋裤还是牛仔裤?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mcqvsbyybo1.webp)

![跨界乌拉圭雕塑家建造乌拉圭首座当代艺术博物馆[图文] 跨界乌拉圭雕塑家建造乌拉圭首座当代艺术博物馆[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vboppounzes.webp)

![《十字魇镇图》:文化汇流的一朵浪花 [图文] 《十字魇镇图》:文化汇流的一朵浪花 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/43414wglriq.webp)

![邮币控:澳元纸币长得太丑遭吐槽[图文] 邮币控:澳元纸币长得太丑遭吐槽[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/n4fsxauk1ru.webp)

![从收藏找线索看毕加索里维拉友谊长达数十年[图文] 从收藏找线索看毕加索里维拉友谊长达数十年[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/11lqvicw5z0.webp)

![收藏家1300万带唐代壁画归国 教授钦佩有胆量[图文] 收藏家1300万带唐代壁画归国 教授钦佩有胆量[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/k3lgbysfkne.webp)

![一部奔驰换一面铜镜[图文] 一部奔驰换一面铜镜[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cg1jomrnyd4.webp)

![黄永玉配合一岁小孩画国画 无心之笔顿时有故事[图文] 黄永玉配合一岁小孩画国画 无心之笔顿时有故事[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/umgcndtjcl5.webp)

![老人40年收藏毛主席像章2.8万枚[图文] 老人40年收藏毛主席像章2.8万枚[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4544uc2oq00.webp)

![牧羊犬嘴刁奶瓶给羊喂奶[图文] 牧羊犬嘴刁奶瓶给羊喂奶[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/l2i5snsgsa0.webp)

![收藏业红火:旧书摊里出财富[图文] 收藏业红火:旧书摊里出财富[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4sihov2alsm.webp)

![鞋夫人收藏创纪录:收藏16400双鞋[图文] 鞋夫人收藏创纪录:收藏16400双鞋[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/llcey1p1uel.webp)

![造物奇观:以色列钟乳石岩洞[图文] 造物奇观:以色列钟乳石岩洞[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/e0zjqn2rppd.webp)

![那些动漫里拟真的场景[图文] 那些动漫里拟真的场景[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kiz0x5i3low.webp)