| 中文名 | 文徵明溪桥策杖图轴 |

|---|---|

| 外文名 | |

| 创作者 | |

| 别名 | 文徵明溪桥策杖图轴 |

| 时代 | |

| 门类 | 绘画 |

| 出土 | |

| 备注 | 文物号(新00145960) |

| 文保级别 | |

| 馆藏地点 | 故宫博物院 |

文徵明溪桥策杖图轴❖图片

文徵明溪桥策杖图轴❖简介

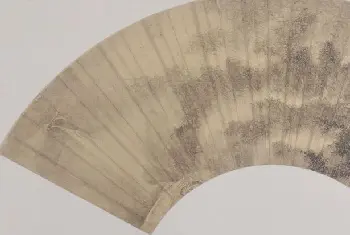

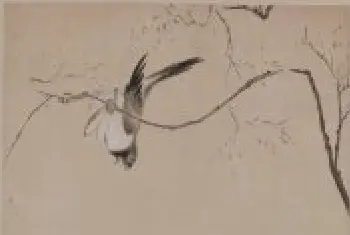

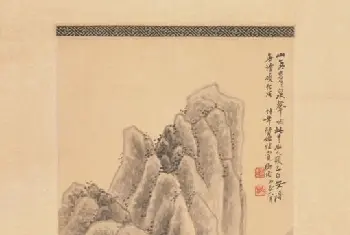

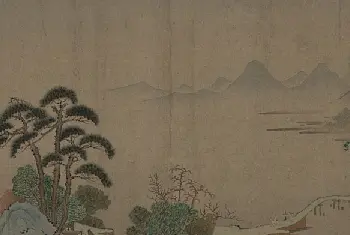

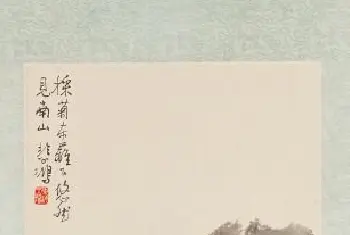

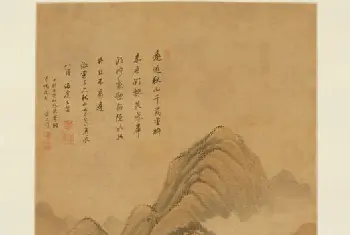

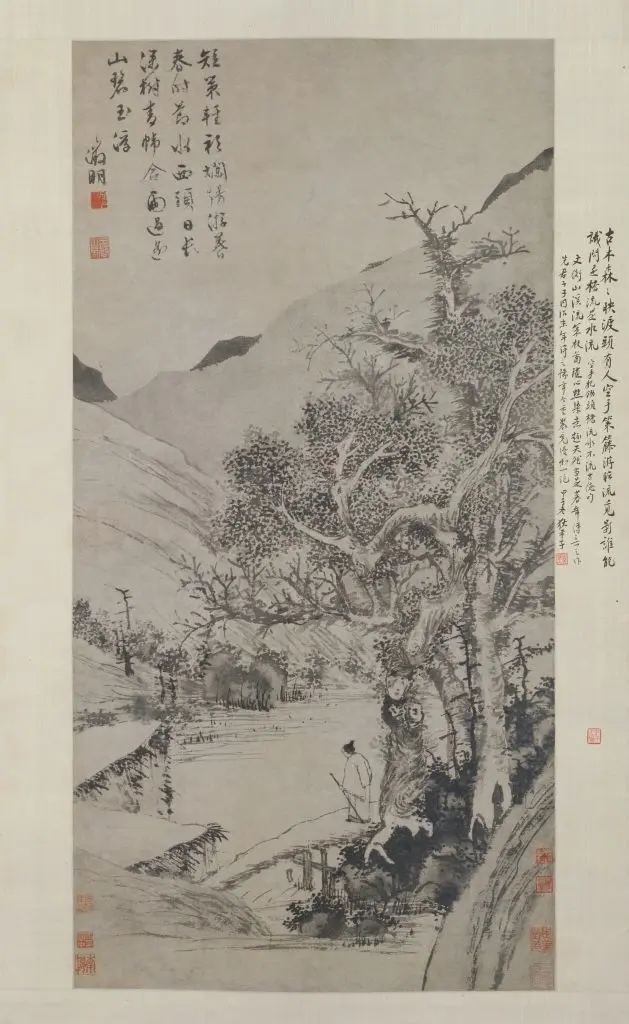

《溪桥策杖图》轴,明,文徵明绘,纸本,墨笔,纵95.8厘米,横48.7厘米。

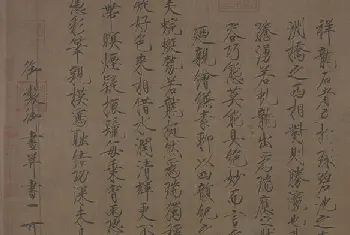

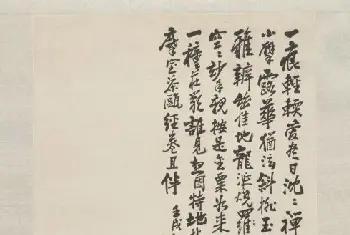

本幅行书自题七绝诗一首:“短策轻衫烂漫游,暮春时节水西头。日长深树青帏合,雨过遥山碧玉浮。”后钤“文徵明印”、“玉磬山房”印。右下角有“玉兰堂印”鉴藏印,画心有“世美堂印”、“马寒中印”等鉴藏印。裱边及外签有当代书画家狄葆贤(平子)题诗并记,钤藏印“平等阁主人”等。题记详述了此作原为其父于清同治末年购得,而他本人则在甲子年(1924年)夏六月重新装裱的递藏过程。

画中描绘古木森郁,山谷幽静,溪上水波不兴,一人伫立桥头,策杖观流。作品明显地带有取法“元四大家”中倪瓒、吴镇的痕迹,作者很好地将倪瓒细笔疏皴的山石和吴镇粗笔浓墨的树木结合在一起,用笔沉稳雄健,韵致醇厚,加上近景的细致刻画和远景的虚化表现,突出了文人优游山林、怡然自得的精神状态。

相关知识科普

文徵明

文徵明(1470—1559年),原名壁,字徵明,后以字行,改字徵仲,长洲(今江苏省苏州)人。家世武弁,自祖父起始以文显,父文林曾任温州永嘉知县。他幼习经籍诗文,喜爱书画,文师吴宽,书法学李应祯,绘画宗沈周。少时即享才名,与祝允明、唐寅、徐祯卿并称“吴中四才子”。然在科举道路上却很坎坷,从弘治乙卯(1495年)26岁到嘉靖壬午(1522年)53岁,十次应举均落第,直至54岁才受荐以贡生进京,待诏翰林院。三年中目睹官场腐败,一再乞归,57岁回归故里,潜心诗文书画。绘画兼善山水、兰竹、人物、花卉,尤精山水。早年师事沈周,后致力于赵孟頫、王蒙、吴镇三家,自成一格。画风呈粗、细两种面貌。绘画上与沈周共创“吴门画派”,又与沈周、唐寅、仇英并称“明四家”。书法上与祝允明、王宠并誉为“吴中三家”。 文徵明是继沈周之后的“吴门画派”和文坛的领袖,门人、弟子众多,对当时和后世影响巨大。

碧玉

碧玉是新疆和阗软玉中的一个品种,软玉主要有白玉、青玉、碧玉、墨玉、黄玉等品种。其中碧玉色如菠菜叶,略有透明感,呈油脂或蜡状光泽。由于所含成分不同,颜色和结构均不如其它软玉均一,色彩淡的呈菜色,色彩深的呈墨绿色,还有斑杂的大环斑状。

画心

是书画装潢中对书法或绘画作品原件的称呼。

倪瓒

倪瓒(1301—1374年),字元镇,号幼霞,别号云林子等,无锡(今属江苏省)人。家境豪富,筑“云林堂”、“清閟阁”,工诗文,善画山水、竹石,长于书法,谙熟音律。中年以后,既信奉道教,又崇尚佛学,他在诗中自述:“嗟余百岁强半过,欲借玄窗学静禅”。到了晚年,索性卖去田宅,疏散财产,弃家遁迹,“扁舟蓑笠,往来湖泖间”,过着“不事富贵事作诗”的超然于物外的隐逸生活,思想愈加空寂。其山水宗法董源,参以荆浩、关仝笔法,用笔方折,创“折带皴”写山石,画树木兼师李成。所作多取材于太湖一带景色,意境清远萧疏,自谓“逸笔草草,不求形似”,画风对明清文人水墨山水画影响颇大。书法从古隶入手,又以“二王”为宗。后人把他和黄公望、吴镇、王蒙并称为“元四家”。

吴镇

吴镇(1280—1354年),字仲圭,号梅花道人,浙江嘉兴人。早年研习儒、释、道经典,后往来杭州、嘉兴地区,卖卜为生,以诗文书画自娱,终生不仕。其画以山水、墨竹著称,为"元四家"之一。善草书,师法怀素、杨凝式,多用于题画,独立的书作极为罕见。