1917年,中国正耽于新文化运动前后的中西思潮激荡中,“中体西用”仍有相当的影响力,“保存国粹”的呼声也一浪高过一浪,“全盘西化”亦不缺乏支持者,在古今、新旧、中西之交碰中,年轻的徐悲鸿已经开始思考中国绘画的未来,而非如同时代的诸多论者,如流星般匆匆而逝。

欧战正酣 游学日本

1912年前后,徐悲鸿已到上海发展。当时的上海,不仅是表征上的“十里洋场”,更是中国乃至亚洲的艺术中心,从以吴昌硕为代表的海派绘画,到欧美各类艺术流派的传布,从中国最早的美术专科学校,到形形色色的画展、画廊及美术馆、博物馆,徐悲鸿选择了法国,奉留学法国为正途,如其自述云:“吾固冀遇有机缘,将学于法国,而探索艺之津源。”

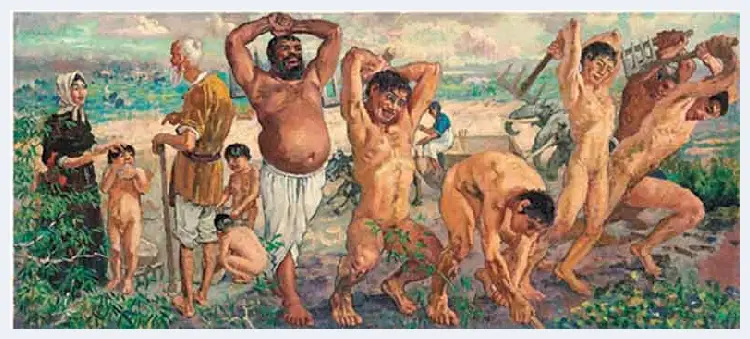

徐悲鸿 愚公移山 油画

先在黄警顽、黄震之的扶助下研修法语,考入震旦大学,又到圣明智大学任教,并结识康有为。松谷省三认为,徐悲鸿的留法计划曾征求过康有为的建议。康有为指出,欧洲战事未销,留学法国恐有困难,“故推荐徐悲鸿赴东瀛留学。徐悲鸿得到明智大学总管姬觉弥先生的资助来到日本,可以推定当时徐悲鸿带着康有为写给中村不折的推荐信。”

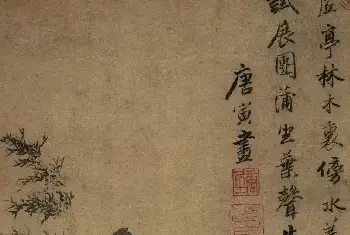

可以说,康有为、中村不折是徐悲鸿艺术生涯的重要导师。二者都富藏中国古代书画,徐悲鸿得以纵观其藏,并在谈道论画之间,逐渐熟谙中国古代书画的“内在理路”。以谈画而论,在徐悲鸿看来,康有为“卑薄四王,推崇宋法,务精深华妙,不尚士大夫浅率平易之作,信乎世界归来论调”。这与徐悲鸿提倡的“会心于造物”实为表里之别。

观看美展 臧否思潮

1917年,徐悲鸿携蒋碧薇远赴东瀛,迎接他的是中村不折。中村不折是融贯中西的画家,既脱胎于日本深厚的文化传统,兼及金石学,又曾留学法国,与法兰西学院的正统派关系密切。对徐悲鸿而言,与中村不折的交流,应该是其系统了解法国艺术思潮的开始,即便其后来负笄法国,仍不忘造访中村的母校朱梁学院。

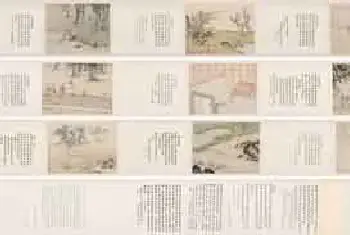

旅日期间,观展是徐悲鸿重要的游学方式。1918年初,徐悲鸿发表了《日本文展》一文,详细记述了其参观展览后的感受,尤其以日本展出的作品为例,重加评判,臧否日本美术之思潮。

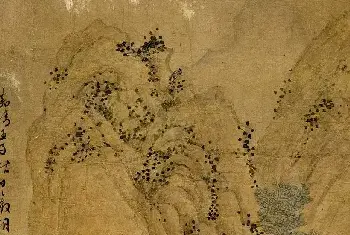

其看展览本是冀望领略“东洋法朗斯”的风采,但实际能入“法眼”的作品,大多是日本传统绘画。在徐悲鸿的视野中,日本绘画既多博丽繁郁之境,又“欲追踪徐、黄、赵、易,而夺吾席矣”,既萃取从宋朝到清代沈南苹以来的中国传统,又能“渐能脱去拘守积习,而会心于造物”。相比之下,日本的西洋画大抵不择精粗美恶,率意挥写,实际上反映了日本明治末期以来,对西方数百年间各种艺术思潮的全盘接纳。

不过,徐悲鸿最为关切的还是“传统”与“创新”的问题,有感于日本传统绘画的“已成定格”,并就此指出“东方美术国,舍中国今日凡百学艺均在沉醉中,无自列于世界竞美之价值。”,实质上点出了中国绘画的前途,仍是以中国为本位。后来龙沐勋写词,赞其让中国艺术远播欧洲,“坐看方瞳骇诧,艺术争夸东亚,声教被荒遐。”

归国教学 引领思潮

日本归来后半年,徐悲鸿发表了《中国画改良之方法》,言“中国画学之颓败,至今日已极矣”,还主张以“实写”改良中国画,“古法之佳者守之,垂绝者继之;不佳者改之;未足者增之;西方画之可采入者融之”,成为中国画改良之翘楚。其所倡导的“实写”实出自中村不折的写实主义理念,乃至讨论的主旨、层次、论据等,均出自日本的游学之思。

或而言之,日本之旅是徐悲鸿走出国门的第一站,也是其日后留学法国,游学印度的经验之基,虽然徐志摩在致徐悲鸿的信件中,一再批评日本对西方艺术的“转贩”,“这第二手的摹仿似乎不是最上等的企业”,但对即将远渡重洋的徐悲鸿而言,却是难得的留学预备。同时,得益于日本发达的印刷业,以珂罗版画册为代表的画作印刷品、复制品,成为徐悲鸿得以开展艺术批评的重要图像资源。日本归来,不再是上海滩的小画家,而是谙熟中西艺术思潮与学术动态的精英。

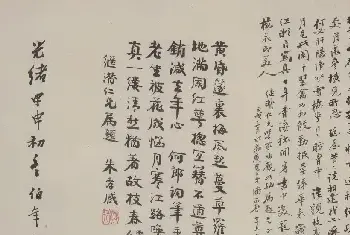

实际上,徐悲鸿对日本艺坛一直十分关注。从推荐傅抱石渡日留习,到抗战时期旨在鼓舞民族精神、募集赈款的南洋画展,在民族大义下,徐悲鸿拒不卖画给日本人,二战后,则致力于发展与日本艺坛的友好关系。上世纪50年代初,曾致信尾崎清次,求其购买三四十年前出版的渡边省亭及竹内栖凤的画集(或是徐悲鸿日本游学期间所见,但未及购买),对日本当代版画亦有赞赏。

这几通书信,在40年后仍被视若珍宝。1997年,时值内蒙古自治区成立50周年,松谷省三一行携信件照片,到徐悲鸿纪念馆拜访廖静文,回顾旧事,感念情谊,并承诺将此宝贵的历史见证,重加“拷贝”,与徐悲鸿纪念馆共享,这已经是徐悲鸿与日本的另一个故事了。