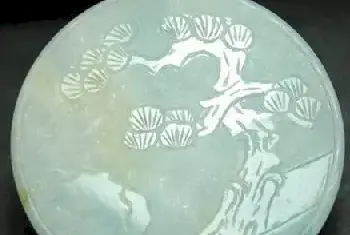

良渚玉器

二、如何用考古学方法研究玉器与玉文化(张忠培)

(二)就玉器与玉文化的研究来说,作了上述“实事”考察之后,就可以对其进行“求是”的探索了。所谓“求是”,是要观察出这玉器与玉文化是否存在着仅是时间的,或仅是空间的,或既是时间又是空间的同与异、关联与关系,和据此以观察对象,并做出符合其内在逻辑的释读。这就是我经常说的对遗存进行遗存、时、空这三维或遗存、人、时、空这四维关系的观察。这观察的整个过程的关键的关键,是做客观如实的比较。唯其如此,才能对审视对象作出同与异、关联与关系的客观如实的认识,同时,只有在这客观如实的认识的基础上,才能阐释出审视对象所呈现的同与异、关联与关系背后所隐藏的内在逻辑。阐释出这内在逻辑,便达到那“求是”的彼岸了。

要实现此等“求是”的研究,就需要将上述含玉器的“具体单位”置于其共同体,即同一考古学文化墓地内作出共时的同一空间,和历时的不同空间的“具体单位”的同与异、关联与关系进行仔细认真的考察,从中识别出这些“具体单位”的同与异、关联与关系所体现出来的一些现象。对这些识别出来的“现象”的认识是否精确到位,取决于对那些“具体单位”的同与异、关联与关系的审视是否精确到位。对那些“具体单位”的同与异、关联与关系的认识是否精确到位,则取决于如下两点:一是对所观察的遗存,或即玉器的形态分类与功能是否已精确到位;二是观察所凭据的人、遗存、时、空或遗存、时、空的框架是否精确到位。一般好的考古报告,应正确地确立好层位学的和类型学的人、遗存、时、空或遗存、时、空这两个时空框架,如果我们的研究遇到的是这样的考古报告,自然应以这报告所确立的时空框架作为基础去进行其后序的研究。但是,现今发表的相当数量的考古报告,都未能达到这一水准。如果,我们的研究遇到了这样的考古报告,则需对其发表的资料进行清理和整理,确立正确的层位学和类型学,或层位学、或类型学的时空框架,夯实这一基础,再在这一基础上做出其后序的观察与审视。这样的分析与研究,就是我平常说的:将器物放在“具体单位”,又将这“具体单位”置于“具体遗址(墓地)”中进行分析与研究的途径或方法。把“具体单位”放在“具体遗址(墓地)”进行考察的“求是”,就是将考察“具体遗址(墓地)”所见到的诸“具体单位”之间的同与异、关联与关系体现出来的诸现象的自在逻辑关系,变成研究者认识的逻辑。衡量研究者认识的逻辑正误的标准,是看它是否能解释通诸“具体单位”之间的同与异、关联与关系体现出来的诸现象所呈现出来的各个矛盾。通俗一点说,这给出来的一个说法,就得释通或摆平这“诸现象”呈现出来的所有问题。至此,这一研究还只能认为是取得了阶段性或局部性的认识成果。

要获得较为“完整的”认识,还需将“具体遗址(墓地)”放在它所属的考古学文化已发现的所有遗址(墓地)中进行考察,即放在它所属的考古学文化中做出一翻认真的审视,以求证、补充、修正乃至完善从“具体遗址(墓地)”的研究中得出的认识。这就是我常说的将“具体遗存(墓地)”放在它所属的考古学文化进行的考察。

这一研究的途径与方法,就是让材料牵着鼻子走,从四维或三维去观察研究对象,通过比较,去发现研究对象之间的同与异、关联与关系所体现出来的诸现象的自在逻辑关系,将这客观的自在逻辑关系转化为研究者主观的逻辑认识。这就能实现以物论史,透物见人,替死人说话,把死人说活的追求。我著作的《良渚文化墓地与其表述的文明社会》、《齐家文化的研究》(张忠培:《中国北方考古文集》,文物出版社,北京,1990年)所遵循的分析和研究的途径与方法,便是这里所说的将器物放在单位中,单位放在遗址(墓地)中和遗址(墓地)放在所属考古学文化中进行研究的途径与方法。研究的途径与方法,不是从天上掉下来的,而是从研究的实践产生出来的,或者应该这样说,我这里说到的这一研究途径与方法,是从我的《良渚文化墓地与其表述的文明社会》《齐家文化的研究》这些著作的研究实践中概括出来的。我所以讲了这些,还是怕我没能在这里将这一研究的途径与方法说清楚,故将《良渚文化墓地与其表述的文明社会》《齐家文化的研究》等拙作介绍出来,或为了更清楚明白这一研究途径与方法,或为了明白这一研究的途径与方法的实践,请朋友们不妨看看我的这些拙著。认识没有穷期。至此,获得的认识,是否正确,正确的程度怎样,还得受新的考古发现所检验。认识的完善是谈不上的,要达到完善的认识,是个无穷的过程,因为人们只能走近历史的真实,而不能走到历史的真实。