茶马云南,沿茶马古道一路走来,见得最多的是各行各色盈润的玉器。

柜台的金花,她们的白族头饰有非常浪漫的名字:“风花雪月”,垂肩长长的白色流苏,临风轻扬,舒展大理女子的韵味;无心的男士轻轻一碰,据说就意味爱慕和求婚,有幸得到金花青睐,要在女家做够三年苦力,才能抱得美人归。

射灯下几经雕琢的玉石,柜台后笑意迎人的金花,两样都珠圆玉润,在游人如织的店堂里交相辉映,引人几度流连。

钻石,坚硬而凌厉的光芒,无数棱角切割尖锐,每个平面毫不客气直指人心,是那种世俗的志得意满、养尊处优、高高在上的优越感;珍珠是无数疼痛中涅磐的眼泪,冰凉晶莹的泪珠,凝结在我的颈上、指间,那是生命的哀愁。

而玉,似乎和他们从来不同。

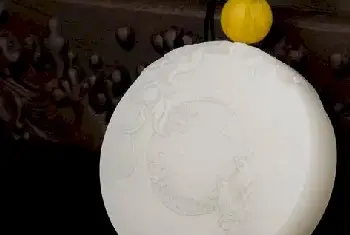

暗中惊慕玉色,毫不奢华的美丽,雨洗芭蕉的青翠,雾笼碧水的空漾、秋波含烟的温润。这美丽被世俗标准划分为若干等级,依照价格标签区分,让我想到电视选秀的超女,挂了编号轮番上场,等待挑拣和选择。从爱慕、亲近直到待价而沽,总有一种来自心底的拒绝。

其实,玉与人,和人与人一样,能相知相守,需要缘分。

看定一只淡翠的贵妃镯。

她独自躺在柜台里等我,柔和灯光在周遭笼罩,她一定等待很久了。在我们相遇的瞬间,能感觉到她突泛的惊喜色泽。

行家品玉,其中大有学问,讲究看玉的水头和色根,都联系玉的身家,系出名门的大家闺秀,天生待嫁豪门。

只要喜欢,微瑕的美玉,也有钟情的理由,如同爱一个人,同时会爱上她的缺点。

一脉温柔宁静的淡绿,想起梦境里云雾萦绕的一泓湖水,偶尔一痕碧色,是春天最初的色泽吧,突然忆起大理三塔下那一树青青的菩提。

想象一块璞玉,混沌初开天地间,液态沸腾的岩浆涌动,渐在时光冰冻的目光中安静、凝固。不过都是石头吧,只因有素月分辉、银河共影的记忆,独自穿越几亿回斗转星移。灰尘满面,仍坚守自己最初的光泽,只把丝缕感动,铭记成某一个夏日。翡翠鸟的翅羽掠过天空,留下的些许颜色——直到梦中某日,抑或某日梦中,被工人挖掘,被匠人雕琢,成就了表里澄澈的冰雪面容。

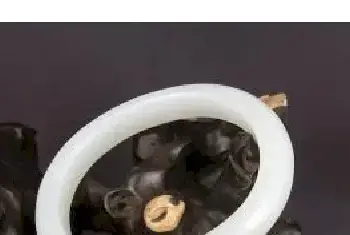

金花姑娘拉着我,盈盈一握,说:“戴得的!”

贵妃镯是椭圆形状,想是依了采莲女皓腕细心琢就,动静中晃悠在手腕间,时刻提醒她的存在。贵妃镯是择人的,不是她喜欢的人,戴起来总是天生的障碍。

只看到店铺里,满满的游人挑选玉饰,其实玉,也是在挑人。

我的手腕被金花用护手霜涂得柔软光滑,没来得及细想,似乎听到指骨一声细响,我的玉镯小鸟归林,栖息在手腕上,熨贴安宁,我的玉挑中了我,所谓缘分,就是这样的两情相悦。

美丽的金花开始望着我微笑,曾有一位金银满身的贵妇看上了这玉镯,金花告诉她戴不得,即使勉强戴了,再难取下。贵妇坚持她喜欢,只要戴上,终其一生再不取下。于是几位金花共同在玉镯与手掌间努力,贵妇在疼痛中数度坚持,到了极限的一瞬,人突然休克了,可玉镯始终没能戴上手来。

突然的感动了,心里生生地痛起来,佛度有缘人,玉,何尝不是如此。

前两天,偶遇一位事业有成的姐姐,高贵的水貂大衣,精致的妆容,纤细手腕上,一枚紫罗兰色的缅甸硬玉镯,点染几点苍绿翠色,价值不菲的上等A货,引得观者惊羡。我暗暗低头,感觉到腕间不为人知的温润的包容。

“共工触不周之山,山为之崩,女娲炼五色石,用以补天。”这应是关于宝石最早的记载。

是否可以用腕中这块石头,补一补我心灵深处衰老的皱纹?