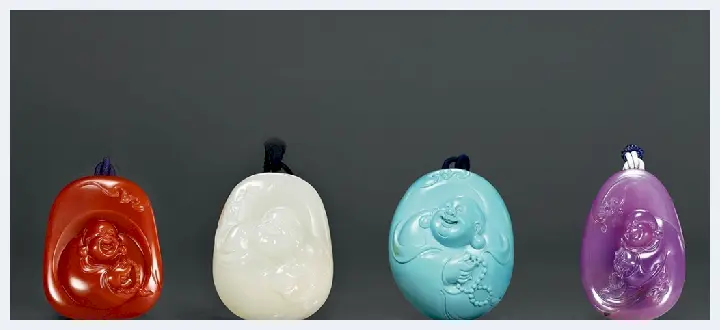

玉的文化是中国的一种特殊文化,它充溢了中国整个的历史时期,因此而形成了中国人传统的用玉观念,这就是尊玉、爱玉、佩玉、赏玉、玩玉。玉文化是民族精神的体现,更是中华民族的天性和传统灵性的结晶。

春秋战国时期,大思想家孔子提出:“君子比德于玉焉,温润而泽,仁也;廉而不刿,义也;垂而如坠,礼也;扣之其声清越,以长其终,诎然然乐也;瑕不掩瑜,瑜不掩瑕,忠也;孚尹旁达,信也;气如白虹,天也;精神贯于山川,地也;圭璋特达,德也;天下不贵者,道也。”提倡以“仁、义、礼、智、信”为中心的“克己复礼”的道德观,主张“修身、齐家、治国、平天下”的儒家思想,作为君子伦理道德和处世为人的最高行为准则。

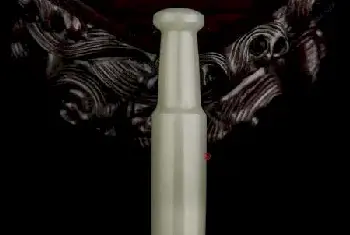

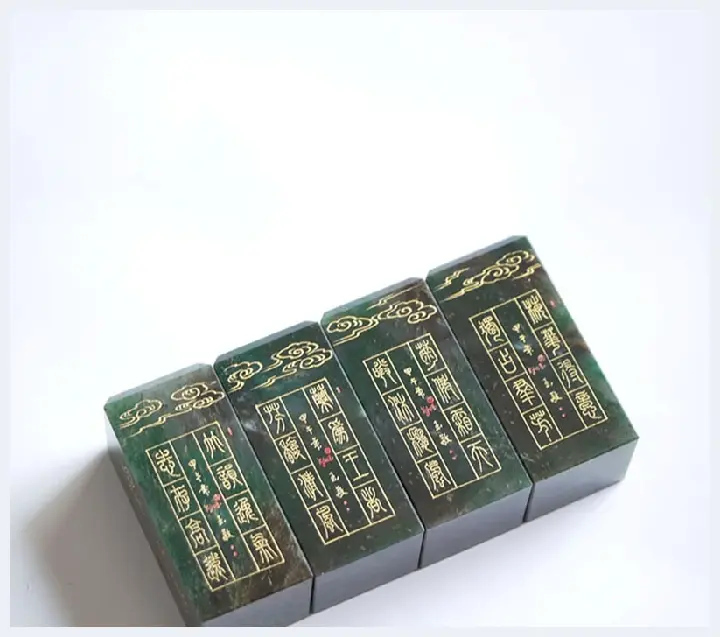

国家之宝,皇室之珍,镇国之玺,都离不开玉。在西汉时期,玉就成为了象征权利与地位的陪葬品,也是在这个时期,玉石逐渐发展成了帝王玉,成为了帝王权利的象征。

在语言文字中,玉成为一切美好圆满的象征,如:亭亭玉立、琼浆玉液、一片冰心在玉壶、琼楼玉宇、珠圆玉润、玉树临风等等,只要冠以玉字,这个事物必然是美好吉祥、纯洁、幸福的。玉是高贵、纯洁、友好、吉祥、和平、美丽的象征。

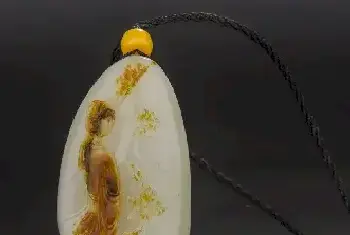

在“以玉为美”观念的影响下,人们把一切美好的东西以玉喻之,玉几乎可以来形容、比喻任何美好的事物。文学巨匠曹雪芹笔下的《红楼梦》更进一步把玉文化中的佩饰玉“通灵宝玉”作为《红楼梦》中穿针引线,传情达意的主线。

如果说魅力不朽是玉的宝贵特征,那么坚贞温和则是中华民族的崇高精神。这些玉文化精神包含着“宁为玉碎,不为瓦全”的爱国主义民族气节,“化干戈为玉帛”的团结友好风尚,“润泽以温”的无私奉献品格,“瑕不掩瑜”的清正廉洁气概,“锐廉不挠”的勇于开拓、无私进取的大无畏精神,凡此种种,无不蕴含和彰显玉的意识,在中华民族精神和高尚伟大的民族情操中所起到砥柱之作用。

人类在社会实践中逐渐认识了玉,利用了玉,由于玉的独特品格,爱玉、敬玉、崇玉的意识不断深化,最终赋予玉鲜活的人文内涵,使玉成为中华文明和民族精神的象征。