清代收藏家中,以收藏青铜器著称者颇多,以藏高古玉著称于世者却并不太多,嗜好古玉收藏的吴大澂,可以说是其中的佼佼者。

此件驵琮原匣原装,对比众多出土与传世的古玉琮,显然已可归入吴大澂所谓的“大琮”。青玉材质,平底,玉料坚硬紧致,驵琮本青绿色,玉料斑驳,后沁为黑褐色和暗红色。在流传过程中经过盘玩,早已形成纯熟的皮壳,玉琮的边角均被摩挲得圆润光滑,周身包浆厚实,宝光内敛,充满神秘深沉的高古气息。以17节简化的人面纹为饰,每节均以棱为中心,刻饰简化的神人纹,冠、嘴均简化,大多眼纹已模糊不清。玉琮两端对钻孔,呈明显的喇叭口状,管钻穿孔。在小端射口周雕回纹符号。

7月6日,“良渚古城遗址”成功被列入《世界遗产名录》,杭州成为拥有第三处世界文化遗产的城市。如果以1936年施昕更的考古发掘为标志,良渚遗址从发现到申遗成功历经83个岁月。实际上,作为良渚文化重要遗存的玉器,早在春秋战国,已为人所知,不仅被著录于中国现存最早的玉器专著《古玉图》,并成为乾隆案头的清供雅玩,吴大澂考释下的上古礼器,蕴藉着从偶然出土、改制改用到系统考释、科学发掘的千年发现史。

善假于物:古人对良渚玉器的改制与使用

春秋战国时期,已有良渚玉器出土,并被重加利用。如1986年,苏州严山玉器窖藏出土过一批吴国玉器,其中包括6件玉璧,与吴县草鞋山、张陵山和武进寺墩遗址出土的良渚玉器如出一辙。另有玉琮半件,亦属良渚文化,有明显的锯割痕迹。研究者认为:“这些玉璧琮是作为玉料重新开割后一起入藏的。”(王明达:《良渚玉器若干问题的探讨》)其玉料来源仍存争议,但在玉料开采并不容易的春秋战国时期,这种“变废为宝”的做法是可以理解的。

2003年,浙江海盐天宁寺镇海塔地宫亦出土良渚玉器,“前龛的中央是一件通高为55.8厘米的高大青铜壶,壶下以一件直径为24.8厘米、厚1.6厘米的良渚玉璧作垫”(李林《浙江海盐镇海塔地宫探秘》)。地宫为元代所建,玉璧当为元代或更早时代出土,而改为别用。

杭州博物馆所藏三叉形器,可视为传世良渚玉器之代表。其上端分为三叉,左右两叉齐平,中间一叉宽短,上有一孔,上下贯穿。一面浮雕兽面纹,圆眼凸露,宽扁鼻,大阔嘴,是良渚文化典型的神徽形象。清人巧妙地利用了中间的孔洞,以一条丝络穿过,配以珠饰,改制成一件独特的佩饰。杨美莉在研究中提出,古物辟邪是“一般人对古物或仿古物的另一番期待”(杨美莉《晚明清初的仿古玉——从〈宣和玉杯记〉说起),按此说,这类三叉形器或许也被认为能辟祟,故需贴身佩戴。

博古之风:宋代以降良渚玉器的“仿制风”

宋代以降,博古之风兴起,不仅文学上倡导古文运动,文房用品乃至生活器用亦以“古”为圭臬。

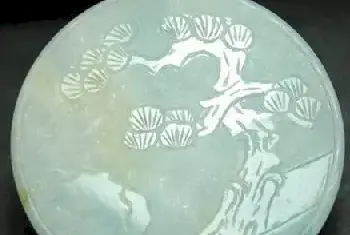

有观点认为,宋代出现的琮式瓶仿自良渚玉琮。然玉琮之使用,并非限于良渚,以苍璧礼天,以黄琮礼地,是先秦礼制的重要表征。直到秦汉时期,仍如此,郑玄补注《周礼》时说:“琮,八方象地”。琮式瓶之原型,或许是博取良渚文化及先秦两汉诸多玉琮。但毫无疑问,自宋代起,琮式瓶已成为仿古瓷器的重要典范。

明清时期,“古”不但是艺术活动、生活情调,也是消费的商品,通过古雅的生活氛围,营造出一种重归“三代风华”的感官“假象”。

新石器时代 杭州博物馆藏

玉料表面沁蚀严重,呈土沁色,局部有黑点。一面浮雕兽面纹,另一面阴线刻兽面纹,兽圆眼,两眼间饰一横线,鼻子呈倒T形。中间的叉内部中空,用绳在上下端各饰一颗黑色圆珠。三叉形器原为良渚文化中的葬玉,多出土于墓主人头顶,其实际用途不明。这件良渚古玉被后人改制为一件配饰。

乾隆的藏品中不乏古玉。如所谓“蚩尤环”,实出自良渚文化,与瑶山遗址所出龙首纹玉镯属同类器物。乾隆为其配置底座,作为案头陈设,但“兽面上的阴刻线条可能是明清时所加刻”(《古色:十六至十八世纪艺术的仿古风》“新石器时代晚期蚩尤环”词条)。乾隆或许太过喜爱,另仿制了一对蚩尤环,环侧切为二,是可错可合的套环,并题诗句。其所藏良渚玉琮亦甚可观,其中两件镌有御制诗,而吟咏古代玉琮的诗多达数百首。但乾隆并不知道玉琮为何物,称其为“杠头笔筒”,或是车舆用具。

考释之学:良渚玉器之早期著录与考释

元人朱德润《古玉图》著录过一件“琱玉蚩尤环”,应该是最早著录的良渚玉器之一,以线图描绘器物,并标明尺寸、器型、色泽、收藏者等,称其“循环作五蚩尤形,首尾衔带,琱缕古朴”,断其为“三代前物也”。在朱德润看来,这件良渚玉器,与蚩尤同时代,且涉上古礼制,“今其文作蚩尤形,盖当时舆服所用之物也。”

良渚文化 蚩尤环 新石器时代晚期

相较于朱德润,吴大澂在《古玉图考》的考释更为缜密,其录大琮、黄琮、组琮等30余种,明确把今日称为“琮”的器物,命名为“琮”,并概括为圆内、牙身、方外等特征,为后人所沿用,是良渚玉器早期研究史上的重要里程碑。叶德辉评其“多可纠正前人之失。如自叙中所列诸事,皆援据精确,无丝毫疑义。”(叶德辉《郋园读书志》)

吴大澂所藏玉琮之一,近日现身杭州,高28.5厘米、长7.2厘米、宽7.2厘米、内径约5.7厘米,在早期玉琮中较为罕见,玉料斑驳,色近于青黛,刻饰简化的神人纹,或曾入藏清宫,而流失于域外。其盒盖铭文及王文心藏《吴大澂拓注金石各器屏》录“组琮”之跋文,皆存《古玉图考》类似的考释,可资互鉴。

施昕更:最早的良渚文化考古发掘

良渚附近,明清时期以出土玉器闻名,时称“安溪土”。丁丙曾作诗,记述了清代对良渚玉器的盗掘,云:“琮璧工侉雕琢才,不识宝器出泉台。徒令骨董出南土,偷把雅锄掘玉来。”卫聚贤《吴越考古汇志》亦记录了良渚玉器的多次发现。

作为良渚人的施昕更,深谙玉器出土的情形,并将良渚玉器的偶然发现、民间见闻与田野调查相结合,在当时西湖博物馆的支持下,从1936年12月到1937年3月,先后开展三次考古发掘,获得了大量的石器、陶器等资料,第一次以科学发掘的视角,证实了良渚地区存在上古文化遗存。后撰写成《良渚:杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》,在抗战烽火下,1938年才得以出版,良渚文化在中国新石器时代文化中的重要地位,始进入世人的眼中。至1959年,“良渚文化”正式定名,良渚玉器之发现已历2000年余年。

余论

良渚玉器虽然不是良渚文化的全部,但其以玉为重要特征的早期国家形态,与中华文明以玉蕴涵礼制的传统息息相关,从元代朱德润到清代吴大澂,其对良渚玉器的考释,都出自对上古三代礼制的推崇,“典章制度,于是乎存焉;宗庙会同裸献之礼,于是乎备;冠冕佩刀剑之饰,君臣上下等威之辨,于是乎明焉。”