2018年元日,解志熙老师的父亲解贤老先生去世,享年86岁。曾是优秀教师的解老先生是几个子女的开蒙教师。父亲的教诲对解志熙老师的事业、生活影响很大。2015年春节,解志熙老师归家,解贤先生将一方莲花砚台赠与他。2017年4月的某一天,解老师忽然动念写了这篇回忆父亲教他习字的散文,此文从未发布,只为自己存念。如今解老先生仙去,解志熙老师特授权本号刊布此文,作为对父亲的纪念,以寄哀思。

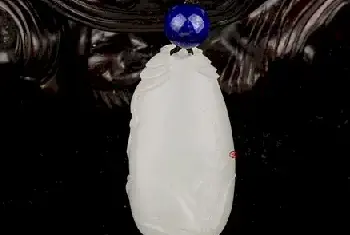

小时候的我觉得家里最神秘的东西,就是那方老大的砚台。砚长约一尺、宽约六寸、厚约一寸,左面双线刻成五寸见方的正方形,那是研墨的地方,右面的长方形里阴刻着一朵漂亮的大莲花,深刻的莲花瓣就是润笔吮墨的地方。在一个孩子眼中,这方硕大的砚台实在庄严而且神秘。每年春节前夕,父亲总会在上面研磨、为自家和邻里写春联。这时小小的我就傍着父亲,用手压住对联的一头,让父亲能平稳地书写,写好一字就往上抻动一点,父亲再往下写,每写好一幅,我就双上捧着、轻轻放在地下,待墨汁慢慢晾干。父子俩默默地配合着,严肃而又欢欣。看着父亲在大砚台上濡墨吮笔、凝神在红色的春联纸上挥毫书写的样子,让我很为向往,心里禁不住要想:自己什么时候才能上学、才能在大砚台上研墨写字呢?

父亲曾是一个很优秀的乡村教师。他教出的第一届六个小学生,有三个在1958年考上了公社的高小、后来又考上了初中,他们不仅个个学习好,而且人人写得一手好毛笔字,名闻全校和公社机关,父亲也因此出了名。可是到我上小学的时候,父亲早已病退回家了。但病退的父亲对自己孩子的教育还是抓得很紧,常说“总不能让孩子当个睁眼瞎子啊。”所以尽管家庭很困难,父亲还是让哥哥以下的五个子女都上学读书,而我们最初的启蒙老师其实都是父亲。我是小儿子,自幼体弱多病,父亲对我格外关爱,我的识字关、算数关,都在父亲的循循善诱下顺利过关。碰到生字,常去问父亲,有一天父亲对我说:“教你汉语拼音吧,你学会了拼音,就能自个从字典上查读音了。”文革时期基层教育不正规,我上中学的时候,全校数百学生,除了我都不会拼音,老师很惊讶地问我,我说是父亲教的,心里是很自豪的。

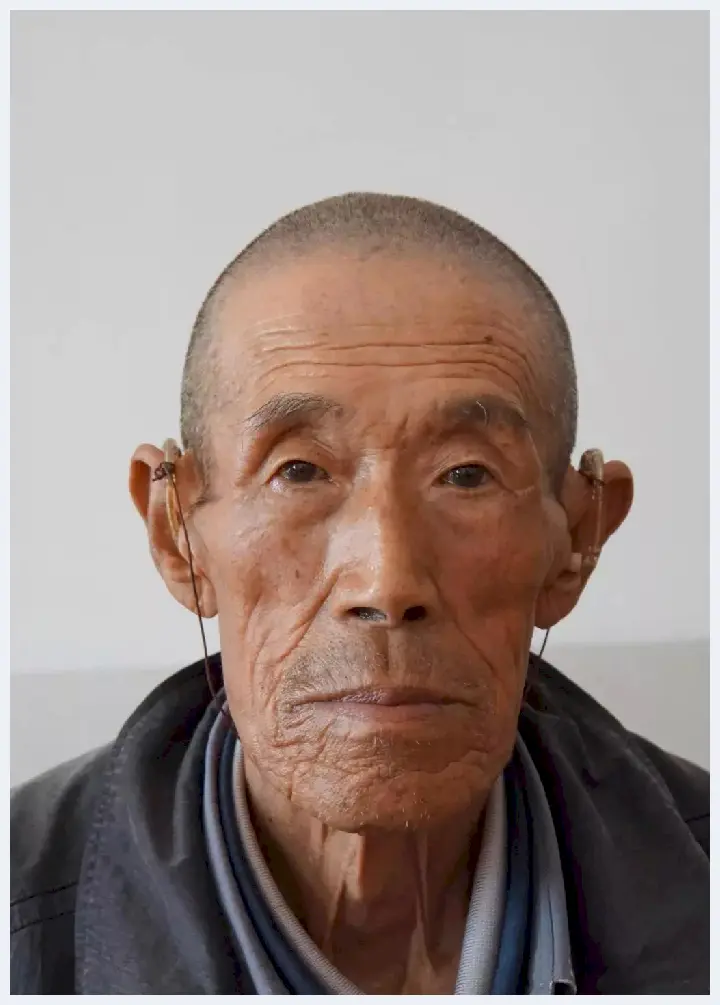

解贤先生(1931.6.19—2018.1.1)

我的学写毛笔字,当然也是父亲的亲授。我清楚记得开笔的日子是1970年的清明节。那时我刚升入小学二年级,字认了不少,钢笔字也写得顺了,毛笔却没有碰过,不免有些好奇,心里暗暗盼望着这一天。到清明节那天,我随哥哥上坟祭祖回来,已是下午三四点时分,进屋后见父亲正坐在方桌前吸着旱烟,突然对我说:“过来,今天教你写毛笔字吧。”这让我既惊讶又激动。坐在父亲身边,看他先教我研墨。父亲擦干净砚台,倒一点清水在上面,然后拿出墨锭慢慢研磨起来,边磨边告诫我说:“研墨要一直向一个方向转,心要静,劲要匀,慢慢磨,着急是不行的。”然后手把手教我磨。待到墨研好了,父亲拿出上坟用剩下来的白䉈纸给我写仿格。我不知道“䉈”字是否就是这个字,但读音确实如此——所谓“白䉈纸”,当是用竹麻等材料造成,其质地纹路接近宣纸,只是没有宣纸那么精致,每张一尺见方,摞成百张称“一刀”,在我的家乡普通农家常用这种纸上坟祭祖,儿童们也用它来写毛笔字,比有光纸吃墨得多。至于“仿格”,就是儿童习字时放在纸下影写的范本,所以我们小时候学写毛笔大字也叫写“大仿”。父亲念过私塾,写毛笔字是拿手功夫,他给我写的第一张“仿格”,记得是“上大人孔乙己马牛羊足刀尺”之类笔画简单却又不容易结构的字,便于我练习点画和掌握汉字书写的间架结构,字体则近于欧体,只是更朴拙些。我初拿毛笔,不知所措,父亲教我执笔的方法,然后用笔在纸上示范常用笔画的写法,并提醒我说:“点要落笔重收笔轻,横的起笔和收笔都要有回锋,写竖要看中位置、沉着运笔,一笔到底”等等,我听了半懂不懂,但还是尽量照父亲的教导去写,习字的兴致很高。最初的习写,最感难以下笔的莫过于竖、撇、捺了,竖笔易歪斜、撇捺易松垮,所以总是迟疑不敢下笔。父亲对我说:“字像人一样,写字如写人,人要站有个站相、走有个走相,总得精精神神,不能垂头丧气,所以竖笔要端正大方、立定脚跟;撇捺就像走路动手脚,所以写撇捺,既不可缩手缩脚,也不能任性放肆,要有放有收、左右平衡才行。”由于是父亲亲授笔墨,他耐心提醒和鼓励我,我的习字热情很高。从二年级起,每天晚上最愉快的事情,就是在大砚台上研磨、写字,先在白䉈纸上写好大楷,然后在大字中间的横竖线上填写上小楷,第二天交给老师评阅,写得好的字,老师会划上红色的圈,表示首肯。我因为有父亲的辅导,总是得到最多的红圈。渐渐地写得有点样子了,父亲看了很高兴,对母亲说:“都说咱们全社数他舅舅的毛笔字写得好,我看这孩子将来一定比他舅舅强。”母亲听了笑笑说:“这么小的娃娃,咋能跟他舅舅比?你不要喧谎啊!”我知道,母亲是怕我骄傲才故意那样说的,并不是不相信我能写好字。

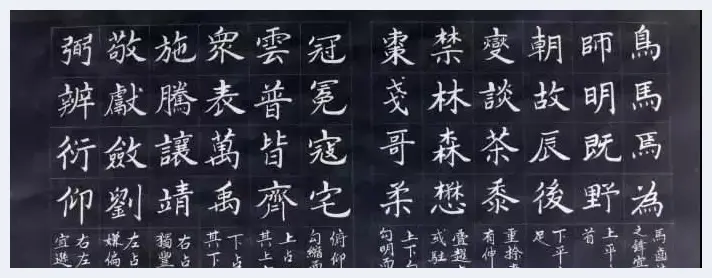

父亲的亲切诱导和鼓励,使我从此喜欢上了毛笔字,从小学到中学一直没有间断。那时国家不出版字帖,我手头唯一的字帖还是家传的《黄自元楷书间架结构九十二法》。这是父亲的爱物,我这个小孩子却不很喜欢黄字,大概是觉得黄字有些刻板,比父亲的字还拘谨吧。但黄自元归纳出来的汉字结构和书写结体的九十二法,很得体又颇通俗,我也勉强可以看懂,所以我不临他的字,却常常揣摩他附在大字下的间架结构解释和书写结体规则,并尝试着运用到自己的习字中,可谓受益匪浅,至今写字不走偏锋、少犯破体之病,就得益于黄氏。

《黄自元楷书间架结构九十二法》

由于字帖难得一见,我只能随时留心向活字帖学习。在那时的乡村社会,还是有不少人写毛笔字的,而写得好的往往是一些六七十岁的老人。每当看到他们写的好字,我就情不自禁地默默点画、记在心头。记得小学四年级的寒假里,陪祖父到远嫁外乡的大姐家去,在她家大伯子的窑洞里看到一幅奖状,是表彰这位“农业学大寨”积极分子的。令人惊讶的是这幅奖状的词和字都非同一般——词是“秋季驱出学大寨优胜者”云云,用词实在有点古怪;字是典雅庄重的繁体行书,一打问才知道是一位足不出户的七十老翁写的,让我敬佩莫名。又一次是初中放暑假回家路过邻村,在一个阴阳先生家门外看到一条录自毛主席语录的标语:“抓革命捉生产”,不觉哑然失笑——阴阳先生显然把“促”字误写为“捉”了,但六个楷书字实在写得好,笔笔有骨力、字字见精神,吸引我站住揣摩良久。回过神来,才发现身旁多了一个白发苍苍的老人,正是阴阳老先生。我是邻村后生,自然知道他,老先生却不认得我这个外出读书郎了。他很奇怪我看什么,我说:“看字啊,这几个字实在写得好!”老人也是个寂寞人,见我欣赏他的字,很高兴遇到一个小知音,立刻让我进屋。闲话之间,老人问明我父亲的名讳,恍然大悟道:“原来是解贤的娃儿呀,难怪呢!”又问我:“你家的大砚台还在么?”我回答说在,而不免有点讶异。老人见状,拂髯笑道:“娃儿,我家老人是你的姑太爷,你爷爷是我的大表哥啊!当年你爷爷请先生来家给你爹发蒙,高低买不到砚台,就拿二斗麦子到我家,好说歹说换去了那方砚台啊!”知道如今是我在用那方大砚台,老人似乎很快乐,连说:“得其所哉!得其所哉!”这个文绉绉的词在乡村也用的,我明白它的意思。

(本图源自网络)

一晃近五十年了,父亲教给我的写字童子功,让我受用至今,而他的“字像人一样,写字如写人”的朴素说法,在我看来乃是最中肯的中国书法美学。父亲上年纪了,眼睛不行,我写家信便改用毛笔,尽量把字写大点,让父亲能看清。暮年的父亲不免怜念我这个远在外地的小儿子,有时会叹息说:“哎,我该给你留点什么啊!”我赶忙岔开话去。其实,父亲给我的无形财富够多了,何须有形之物为念啊!前年春节回老家看望二老,父亲又念叨。我突然想起那方老砚台,哥哥说长久无人用了,立刻找出来给我。我对父亲说:“就把这个给我带去作念吧!”父亲欣然点头。砚台带回我的小家,放在书桌上,朝夕晤对,如见慈父的面。

2017年4月20日写于清华园之聊寄堂

2018年元日凌晨,突然接到哥哥的电话,说父亲于一点半去世,人很安详。而就在一月多前的一个夜半,我忽然梦见父亲,醒来后心急如焚,第二天就起程回家,陪侍父母一个礼拜。我不知人生是否有感应,只是去年四月的一天,不会作文的我居然动念写了这篇小文,没想到发表、也没给父亲看过,只为自己存念的。现在刊布出来,作为对父亲的纪念吧。先父讳贤(1931.6.19—2018.1.1),曾任民办教师多年,后因病回家,终老于田园。解志熙谨记。

解志熙,现任清华大学中文系教授、中国现当代文学学科带头人、硕士生和博士生导师。