罗中立在展览现场。 新京报记者 郭延冰 摄

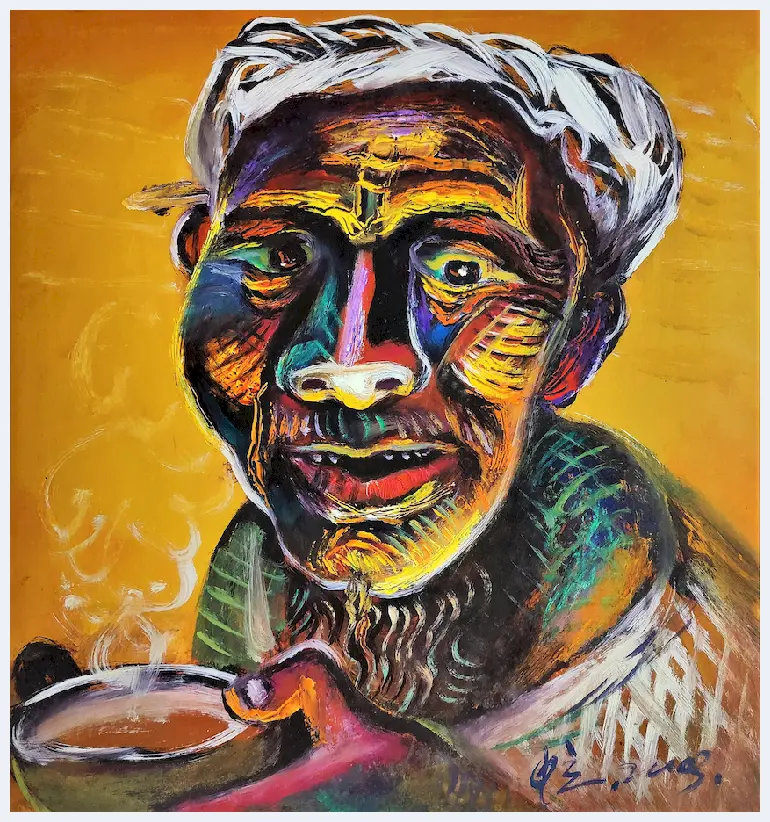

提到罗中立,人们首先想到的便是那幅曾经深深打动过亿万中国人的心,以纪念碑式的宏伟构图,饱含深情地刻画出中国农民典型形象的油画《父亲》。作品中的农民父亲成为当时8亿农民的缩影,无论是写实派的专业度和主题的深刻性都是一时无两的佳作,罗中立则也凭借此作,在上世纪80年代初便享誉中国画坛。在随后数十年的岁月里,画中那位目视前方,黝黑的脸上布满沟壑般皱纹,手捧粗瓷大碗的普通农民父亲形象,深深镌刻进了每一位与他对视过的人的心里。《父亲》不仅被中国美术馆收藏,也入选国家教材,成为当代美术史上里程碑式的作品。

《父亲》系列手稿最终定稿,纸本素描,68.5 × 43.5 cm,1980。当代唐人艺术中心供图

此次在当代唐人艺术中心——北京双空间展出的“重返起点:罗中立回顾展 1965-2022”,聚焦于艺术家从1965年至今的艺术创作,回溯艺术家从创作起点一直延续至今的艺术变化。展览期间,罗中立也来到北京接受新京报记者专访,回顾《父亲》创作历程的同时,也分享了个人与大巴山不解的情缘。

两个农民形象奠定《父亲》最初样貌

展览分为十个单元,以1980年《父亲》的手稿开篇,这也是整场展览围绕的中心。观众在观展的过程中,通过罗中立当年的纸本素描与彩绘手稿,便能全面了解这幅当代美术史上里程碑式作品的创作过程。

《父亲》最初的构思源自罗中立在1975年风雪交加的除夕夜,看到自家附近的厕所旁,一位中年农民一直从早到晚盯守着,他僵直地蹲坐在粪池边,双眼死死地盯着池中,看不出半点挣扎。除夕夜,周围一片喜庆祥和的氛围,罗中立不得不去想,守在粪池旁的农民那一刻的心理活动是什么?这一场景不仅深深地印刻在了罗中立内心,他也由此找到了构思这幅画的最初冲动—— “要为农民而创作” 。

《父亲》系列手稿,纸本素描,22 × 30 cm,1979。 当代唐人艺术中心供图

1977年恢复高考后,当时已近而立之年的罗中立,以专业双甲的成绩如愿考入四川美术学院油画系。在当时校方开放式办学氛围的影响下,1980年,正攻读大三的罗中立开始全力准备参加“第二届全国青年美展”。罗中立回忆,对于他们那一代经历了特殊时期与教育的人来说,其实在生活中早已潜移默化地积累了大量第一手创作资料。

画山里人、画农民这样的题材虽然早已在心里确定好,但如何画却让罗中立苦思冥想了一年时间。在此期间,20世纪60年代,罗中立在巴中市平昌县驷马镇双城村体验生活、寻找创作素材时,自己的房东邓开选的形象涌上心间。为此罗中立时隔数年,再次重返大巴山寻找创作灵感,同时也将邓开选老人所有照片都找来,将能画的都画了出来。罗中立回忆,“守粪老人”古铜色的皮肤、轮廓分明的线条、精壮的气势和大巴山人邓开选的坚毅形象、对劳动的忠诚、对生活的执着,这两个农民的形象,奠定了《父亲》最初的样貌。

《父亲》系列手稿,纸本素描,26.5 × 38.5 cm,1978。 当代唐人艺术中心供图

经历数版手稿,吴冠中为画作定名

在《父亲》这幅作品诞生以前,罗中立曾创作数个手稿作品。在创作《守粪的农民》时,罗中立深刻地感受到粮食与肥料的关系,进而想到一座城市、一个国家、整个民族。他认为,农民是中国社会最大的劳动群体,也是支撑国家和民族的脊梁,这些体会深刻地激发出罗中立要创作一幅具体表现农民的作品。

此次“重返起点:罗中立回顾展1965-2022”的策展人崔灿灿表示,在之后的手稿中,罗中立决定放大人物的头像,随之“戏剧化”和“文学化”的场景被缩减,写实主义的肖像替代了现实主义情节。因此,在此次展出《收获的农民》手稿方框中,能看到罗中立进一步确定了从侧面肖像到正面肖像的构图,借鉴克罗斯的照相写实主义的风格。在《生产队长》手稿中,“生产队长”手中举着的带有沧桑感的军用水壶,最终被农民父亲手中一盏粗瓷大碗所取代,而为了刻画“父亲”脸上的皱纹细节,罗中立画了很多彝族老人的脸作为素材,整幅画作在不同色调的冷暖对比中,“父亲”的形象全面确定。

《父亲》系列手稿,纸本素描,43.5 × 30 cm,1979。 当代唐人艺术中心供图

《父亲》系列手稿,纸本彩绘,27.5 × 26 cm,1980。 当代唐人艺术中心供图

据罗中立回忆,1980年的整个夏天,他都在四川美术学院一间不足十平米的学生宿舍里度过,直到当年11月才创作完成,定名《我的父亲》。在作品送往北京参加“第二届全国青年美术展览”前,这幅作品能否通过四川省美协的审稿,罗中立并没底,也有好友劝说他别拿出去,容易惹麻烦。出于对这幅作品的爱护,希望能够顺利通过审查,有人提议罗中立将画里的烟卷改为一支圆珠笔,体现新社会的农民形象。为了不破坏整体,罗中立将透视画得很大,近似于正面圆心的效果,并选用了当时最流行、最便宜的套竹杆式的圆珠笔。罗中立回忆,自己当时接受这一建议的出发点正与提议者初衷相反,这一处细节修改,其实更能够客观地记录中国改革开放初期那个时代抹不去的印记。

在当时,《我的父亲》是中国油画史上前所未有的巨幅画像,至少在此之前,没有人敢用如此大的尺寸来表现一位普通的农民形象,当时几乎所有评委都被画作所震撼。根据评委吴冠中的建议,罗中立将题目《我的父亲》中的“我的”拿掉,保留“父亲”,以作为对整整一代人集体形象的描述,最终这幅作品在参展的543件作品中脱颖而出,一举获得当时标志着中国美术界最高荣誉——“第二届全国青年美术展览”金奖。彼时,对于这种新画风的诞生,学界与美术界对于作品的评价依旧褒贬不一。

大巴山是罗中立艺术生命的故乡

数十年来,罗中立不断尝试对油画艺术语言和形式进行转变和创新,但唯一不变的是“大巴山”这一创作主题。罗中立几乎每年都要去大巴山写生,虽然当年的邓开选老人早已离世,但现在罗中立每次前往大巴山依然还选择住在邓开选的家中。罗中立常对友人提及,如果没有多年植根于大巴山农村的生活,没有与大巴山农民多年朝夕相处的情感,自己几乎不可能在上世纪80年代创作出油画《父亲》《春蚕》等一系列表现中国农村题材的作品。

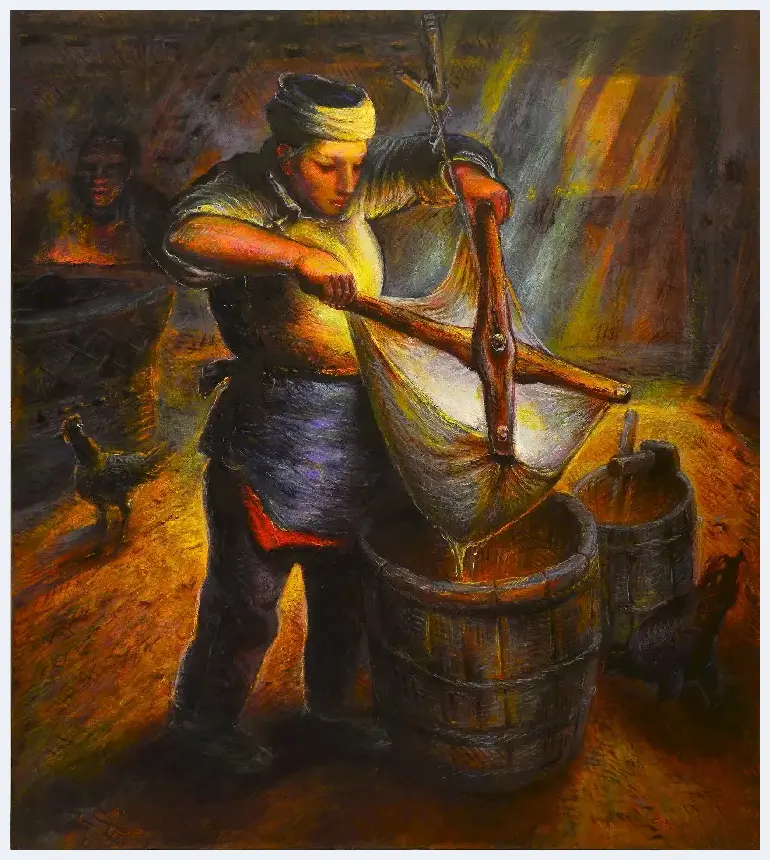

《故乡组画系列》,布面油画,180 × 160 cm,1982。 当代唐人艺术中心供图

自改革开放之后,罗中立深切地感受到中国的美术创作领域一直在发生着巨大的改变,从过去只有一个全国美展发展到各地多元开放的展览新局面,绘画风格也从具象写实发展成为丰富多彩的艺术面貌。但对罗中立个人来说,关注农民的乡土题材是他永远不会改变的创作方向:“那些过去因为生活贫困,世世代代都没出过大巴山的人,现在已经来到了曾经他们认为遥不可及的城市生活,虽然中国农民在新时代下拥有了新的开始,但他们仍然需要人文关怀。”

这些年,罗中立试图将社会性主题创作转向艺术性主题创作,由当年《父亲》《春蚕》那种一幅画承载时代内涵的作品,逐渐转向对绘画自身的表达。数十年来,罗中立无数次走进大巴山,回到自己人生和艺术的故乡,一方面他希望从中国农村充满活力的现实生活中,不断获得并保持艺术创作的激情和状态,另一方面他也希望从蕴藏在大巴山中丰富多彩的民族民间文化艺术中,寻找油画艺术从观念到形态上转变和创新的可能。

《巴山情》,布面油画,130 × 150 cm,1999。 当代唐人艺术中心供图

《故乡组画-接力》,布面油画,200 × 180 cm,2007。 当代唐人艺术中心供图

坐落于四川北部的大巴山,不仅民风淳朴,也孕育出了极为丰富多彩的民间艺术:年画、剪纸、刺绣、石刻、泥塑、木雕等,一直深深吸引着罗中立,那些夸张变形的形式、简约直率的语言、诙谐浪漫的情调、恣肆随意的手法,让他久久不能忘怀。随着对民间艺术养分的不断汲取,罗中立的绘画也在逐渐发生变化。他尝试用鲜丽的色彩、夸张的造型、粗犷的笔触,以及中国书法用笔的方式,抒写自己心中的向往,对中国农村和农民的描绘逐渐也从个体和具体形象塑造,转向总体的关注和抽象的表达。

当川美院长打造生态校园

1998年,罗中立出任四川美术学院院长,至2015年正式卸任。在长达17年川美院长的生涯中,罗中立对学院管理的理念,一直秉承着以前院长叶毓山为代表的川美前辈管理者所营造的自由、开放的学院氛围和学风。回想起这段经历,罗中立笑称当川美院长实质是自己人生当中的一次“插曲”。当年罗中立从一名普通的教师被直接任命为川美院长,这样的行政任命在八大美院以至于全国高校中都极为罕见,正因为如此,罗中立在担任院长的17年间,付出了比常人更多的时间和精力。回想在当院长之前,作为普通教师,罗中立还曾劝过川美前院长叶毓山不要当院长,他认为艺术家正在出作品的时候,不要让繁琐的行政工作来消耗才能,艺术家对社会最大的贡献是自己的作品。但是在一番抉择后,当时没有任何行政经验的罗中立,还是接过了四川美术学院院长这一重担。

从16岁就踏进四川美术学院附中学习画画,到30岁正式成为四川美术学院的学子,再从教师升任院长,30余年来,罗中立对“川美”的每个角落了如指掌。因此学生需要怎样的学习环境,对于课程安排的满意与否,没有人比他更清楚。在罗中立担任院长的17年间,他自己最得意的创作不是艺术作品,而是将川美新校区打造成为了中国第一座最美生态校园。学校不仅保留了当地居民的生活原貌,罗中立带领学生在川美校园内放牛、放羊、下地干活的照片当年还时常在网络上广为传播。罗中立特别重视当地居民这一群体,他认为,建设新校区不是简单的拆旧建新,而是一种生态共享,要让所有人共享改革开放的发展成果,他主张保留耕种红薯、油菜、藕、稻子这些中国农耕文明几千年来留下来的传统,体现当时建设者对当地居民平等相处的态度。

《重读美术史-鲁本斯·强劫留西帕斯的女儿》,布面油画,250 × 200 cm,2014 。 当代唐人艺术中心供图

《让路》,布面油画,200 × 185 cm,2011。 当代唐人艺术中心供图

“从今天时代的角度讲,我与学生之间的时间差已有三四十年,这个变化不仅是整个中国的变化,也是世界的变化。从个人的艺术追求来讲,我还是希望回到中国的文化传统里来寻找它的当代性。尤其在都市化进程的过程中,传统的东西在走远、在消失、在远离,我想将这些非常可贵的东西追回来,让它们成为永恒,这也是我现在整个艺术创作所追求的核心价值。”

新京报记者 刘臻

罗中立在展览现场。 新京报记者 郭延冰 摄

回到中国文化传统中寻找当代性

作为“伤痕美术”的代表作之一,在过去的四十年里,人们对《父亲》这幅作品有着丰富多样的解读,即使到现在,当外界面对罗中立时,还是习惯性地将焦点放在《父亲》这幅画作之上。但对罗中立个人而言,《父亲》早已成为过去式,他希望将更多精力用在现在和以后,自己的画风与语言风格变化之上。“天气正好,下地干活”这是罗中立常常挂在嘴边的一句话,在他看来,如今国家正处于前所未有的好时代,作为全世界最幸福的中国艺术家,更要把握时代脉动,呈现出新时代艺术创作的新气象。

《父亲变形之二》,纸本油画,54 × 50 cm,2003。 当代唐人艺术中心供图

罗中立对改革开放有一种特别的感恩之情。“中国的改革开放实际上是打开国门,让我们有机会学习先进知识,但是又没有忘记自己的传统。”近些年,罗中立也在努力探索与传承中华文化基因为基础,富有当代精神的艺术范式——一种具有中国文化个性特征的油画艺术。他尝试从中国文化的观念出发,用中国绘画独有的方式重新解读外国油画史上的经典,同时用油画艺术的方式阐释中国山水、花鸟和人物画的创作理念,立足中华文明,通过绘画创作重读中外美术史,罗中立的目的是找到理想中的中国油画艺术的文化定位,走出一条属于自己的油画之路。

![巴塞尔给东亚艺术带来全球机遇[图文] 巴塞尔给东亚艺术带来全球机遇[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vzdaowz0dle.webp)

![尹延元:行走在天地间的吟者[图文] 尹延元:行走在天地间的吟者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fqc50ldgzu2.webp)

![北山春剑:了然莹心的唯美艺术[图文] 北山春剑:了然莹心的唯美艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0kfihnhy3vr.webp)

![想要获得一张著名版画的可能性有多大?[图文] 想要获得一张著名版画的可能性有多大?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tuf0ssasiim.webp)

![献礼建党100周年优秀作品选——画家萧晗[图文] 献礼建党100周年优秀作品选——画家萧晗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nm5hrccxg4b.webp)

![特别推荐——艺术家杨斌行走在风景中[图文] 特别推荐——艺术家杨斌行走在风景中[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cw0fov5s1ns.webp)

![艺术品投资新型交易模式 增加退出渠道[图文] 艺术品投资新型交易模式 增加退出渠道[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dnwumm1bpac.webp)

![中国当代绘鹅名家:蓝凡武 [图文] 中国当代绘鹅名家:蓝凡武 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1s1iru0v5cf.webp)

![潇洒豪放 老辣苍劲 —— 李金星书法艺术管窥[图文] 潇洒豪放 老辣苍劲 —— 李金星书法艺术管窥[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pwe5fseeccf.webp)

![泓盛2012秋季拍卖会精品赏析[图文] 泓盛2012秋季拍卖会精品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/m5vtesajim2.webp)

![浅聊雪景山水画的古今之变[图文] 浅聊雪景山水画的古今之变[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zbd3g5zsjvs.webp)

![别具一格的陈容《云龙图》[图文] 别具一格的陈容《云龙图》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lq05cpcbhsg.webp)

![从容之道 脱俗之美——陈敏陶艺中的田园牧歌[图文] 从容之道 脱俗之美——陈敏陶艺中的田园牧歌[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/g2qb4nzr53h.webp)

![艺术教育的无法替代性[图文] 艺术教育的无法替代性[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/fmafuftd4ze.webp)

![米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文] 米巧铭油画个展《无相》在泰国曼谷成功举办 [图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4lyvmb5xd5o.webp)

![好的人物画必有技术难度[图文] 好的人物画必有技术难度[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jomtcb4cs3h.webp)

![2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文] 2019年艺术市场方向:投机主义与大型画廊的主导[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5yt302hx30s.webp)

![展览结束后 艺术品都去了哪里[图文] 展览结束后 艺术品都去了哪里[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wzrmepgyii4.webp)

![女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文] 女性人体油画作者同性恋题材作品引争议[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jypjcva5ec0.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrbjqpjha5x.webp)

![用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文] 用泥土和火焰绽放敦煌艺术---艺术家罗红[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/23ybozkgybz.webp)

![聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文] 聚焦两会|推动李兆顺波画进校园,提升想象创造力,激发大脑潜能[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1bxv4mz1cft.webp)