摄影:Ed van der Elsken

摄影:Ed van der Elsken

过去十多年里,肖恩·奥黑根(Sean O‘Hagan)一直在撰写摄影方面的文章,其中包括一个名为《论摄影》(On Photography)的《卫报》长期专栏。在此之前他主要关注音乐,还经常采访其他文化名人。他凭借自己的采访和评论文章获得了众多奖项。另外奥黑根也与很多摄影出版社合作,不仅写下书面推荐文字,还用自己敏锐的眼光为提升照片质量做出了巨大贡献。

在这篇邮件采访里,奥黑根谈论了自己对很多问题的看法:摄影行业的“颠覆性作品”、他身上背负的让人们认真对待媒介的使命以及创新人才在媒体行业出现根本性变革的今天面临何种挑战。

你在本科时学的是英语专业。这个专业背景如何帮你走进摄影界?换句话说,文学/叙事和图片之间有着怎样的联系?

在我看来,本科的专业不仅仅给了我一个学位。更重要的是,它教会我如何简洁、清晰地写作。同样,它也教会了我要保持专注——在当时,“仔细研读文字”可是一个至高无上的理念。我经常让学生们留意乔治·奥威尔(George Orwell)的论文《政治和英语》(Politics and the English Language)。在这篇文章里,他指出了自己憎恨的东西:“坏习惯”、“自命不凡的措辞”以及“无意义的字眼”。他写道:“在某些作品里——尤其是艺术评论和文学评论文章里——人们经常会发现大段几乎没有任何意义的文字。”这句话放在今天依旧适用。我觉得无论自己的理念有多抽象,摄影专业的学生都应该学会如何用文字清晰准确地介绍自己的作品。

视觉叙事和文字叙事之间的关系是个很难的问题。通常来说,照片在某种程度上都要依靠与配图文字合作才能更好地传递作者意图。目前我对摄影的局限性很感兴趣,因为我看到过不少不经意间体现了摄影局限性的摄影书。我经常觉得摄影的理念能在书籍和电影中得到更好地体现,仅靠摄影本身是无法完成的。

一个战术分队中有九人阵亡,八人受伤。照片中被金箔盖住的就是阵亡的士兵。这张合影来自一位士兵的档案,2015年,选自《灵感》(Sparks)系列摄影作品。摄影:Wiktoria Wojciechowska

给照片配上更多文字是一个简单的解决办法。不过我不确定这样做能否起到效果。摄影师亚历克·苏思(Alec Soth)曾说:“文字能轻易地毁掉图片。”这话一点不假。这就好比走钢丝:编辑、排序、确定系列作品的封面照片和收尾照片。亲眼目睹一位艺术总监将我与一位摄影师确定好的照片顺序彻底打乱重排后,我才对视觉叙事的概念有了认识和了解。我们之前辛苦工作了好几天,而他只用半个小时就创造出了新的故事。他只是去掉了几张照片,然后将剩余的作品重新排序了而已,但这一个新的故事立即浮现眼前。而且这还是一个很生动的故事。回过神来后,我被他的改动深深吸引。不过与我合作摄影师则不以为然。我们俩开始僵持不下。这件事让我顿悟:面对同一份系列摄影作品,其他人看待它的方式与我完全不同。这个艺术总监对色彩、构图和细节有着敏锐的嗅觉。他让我认识到合作的重要性。对于摄影师而言,删掉如同他们孩子一样的照片堪称极度痛苦。但有时候这是必要之举。

回到文字上来。我喜欢不试图解释照片和提供类似注释的文字。配图文字可以是一个简短的故事,可以是一系列暗含深意的片段,也可以是一首诗。最近我才和亚历克·苏思聊起过诗歌和摄影,他在自己的Instagram上发了不少诗句。他说诗歌和照片一样,字里行间都在试图表达不可言喻的东西。

2016年的纽伦堡国会大厅,这里曾经是纳粹党的集会场所,选自《时光的痕迹》(What Remains of the Day)系列摄影作品。摄影:Gesche Würfel

我很好奇,不知道照片能否像诗歌和音乐一样用强而有力的方式表达出遗憾、悲伤和失望。在我看来,照片不具备这个能力。

你曾说琼·狄迪恩(Joan Didion,记者及作家)对你的写作产生了重要影响。是哪些作品塑造了你对摄影的鉴赏品味?你是受了其他评论家/思想家的影响还是其他摄影师的影响?

我之前说过这个问题,不过我总是惊讶地发现很多伟大的摄影师同时也是优秀的作家。戴安·阿勃丝(Diane Arbus)和丹尼·莱昂(Danny Lyon)就是其中的代表。罗伯特·亚当斯(Robert Adams)则有些不同:他是一个秉持非常老旧作风的人,但我喜欢他刻意的冷静。我喜欢MACK最近出版的路易吉·吉尔利(Luigi Ghirri)论文集。正如吉尔利所言:“摄影关注图像和知觉中深层次的东西。”

经典之作中,罗兰·巴特(Roland Barthes)的《明室》(Camera Lucida)依旧对我产生着关键性的影响作用。不过我不再像第一次读到它时那样震撼和五体投地。这是一本关于作者回忆和悼念母亲的书。他透过镜头的视角来写摄影,这是一个非常精彩的视角,但也略显扭曲。最近,我在读罗兰·巴特作品时重新认识了他。同时,他家庭相册照片下撩人的文字也让我沉迷。他在一张祖父的肖像照下写道:“晚年时,他开始变得无聊。虽然晚餐时间不断提前,但他总是很早坐在桌前。他将时间远远甩在身后,生活也越发无聊枯燥。他不发一言。”短短几句话,巴特就将祖父的性格特点淋漓尽致地展现出来。这正好证明我此前提到照片依赖恰当文字的观点。不仅文字内容要恰当,篇幅也要合适才行。

2016年,身处尼日利亚迈杜古里的Rukkaya和Hadiza正在课间休息。因为担心自己成为叛乱团伙的袭击目标,她们必须要将校服藏在塑料袋中。选自《教育遭禁》(Education is Forbidden)系列摄影作品。摄影:Rahima Gambo

我刚从萨格勒布(Zagreb)参加完Organ Vida摄影节回来。另一位在摄影节上发言的人是大卫·贝特(David Bate),所以不久前我刚刚看过他的文字。与此同时,我还在略微不安地阅读法国哲学家雅克·朗西埃(Jacques Ranciere)的作品。贝特在发言时也提到过他。对我来说,表现的哲学是一个很难弄懂的领域。

不过,最重要的是我从优秀的文字中受到启发。对我而言,主题是什么并不重要。我更容易被菲利普·拉金(Philip Larkin)的诗所吸引,而不是被摄影理论的论文所迷住。可能这是因为我有文学方面的背景吧。

不说文字,我们只看摄影作品。有没有哪位摄影师让你第一次感到大开眼界,看到了媒介的力量?你有没有被震惊的瞬间,是否遇到过“颠覆性作品”?当时发生了什么?

1992年,马克·霍尔本(Mark Holborn)在伦敦巴比肯艺术中心的《威廉·埃格尔斯顿:古典与现代》(William Eggleston: Ancient and Modern)展览;2002年,南·戈尔丁(Nan Goldin)在伦敦白教堂美术馆的《魔鬼的运动场》(The Devil‘s Playground)展览;2002年,伦敦泰特美术馆(The Tate)举办的《残忍与温柔》(Cruel and Tender)摄影展。

前两场展览可能不言自明——两位摄影大师用照片再一次向我们展现日常生活。第三场展览是一个布展非常精妙的摄影师群体展。它不像如今很多展出那样太过追求概念性,进而导致布置痕迹过重。

要说摄影集,有三本让我印象深刻:理查德·比林汉姆(Richard Billingham)的《雷的笑容》(Ray‘s A Laugh,1996);艾德·范德尔·埃尔斯肯(Ed van der Elsken)的《左岸之恋》(Love on the Left Bank,1954);布鲁斯·戴维斯(Bruce Davidson)的《布鲁克林黑帮》(Brooklyn Gang,1959)。

第一本是“颠覆我认知”的摄影集。它证明只要有眼睛,你就能拍出自己喜欢的东西,并向大家传递你有多喜欢。这本书令我大开眼界,让我知道了摄影的无穷潜力。

选自摄影集《左岸之恋》。最初出版于1954年,最近Dewi Lewis又出版了复刻版。摄影:Ed van der Elsken

其余两本杰作体现的是摄影师对上世纪五十年代刚刚兴起青年文化的观察。范德尔·埃尔斯肯远远领先于时代:半虚构、叙事性、有想法但非摆拍。地点完美:巴黎的圣日耳曼德佩教堂。主题完美:瓦利·梅尔斯(Vali Myers,舞者及艺术家)。还有摄影师对主题的关注:“我很高兴能够拍摄具有年轻和反抗气质的主题。一切都让我感到欣喜——爱、勇气、美丽;还有血、汗和泪。永远要瞪大双眼仔细观察。”他说的很对。

最后,《布鲁克林黑帮》在“青年文化”这个词出现之前就已经记录了当时纽约平民区的青年文化。它也是一群意大利裔美国孩子的安魂曲。在其他地方——家庭、教堂、学校——遭受排斥和拒绝后,这群孩子聚在一起,暂时找到了容身之所。照片中他们神色轻松,如今看来依旧:面对镜头,他们自在地流露出生机和活力,没有半点不自然。

当然,还有很多摄影师对我影响巨大:克里森伯里、格德尼、深濑昌久、阿尔伯特、埃文斯…。。。

转型摄影评论之前,你最初专注于采访音乐家。摄影师和音乐家看待世界的方式有什么共通之处吗?不同艺术形式之间是否存在一种相同的创造性心态?

我认为虽然媒介不同,但伟大的艺术家在很多方面都是相似的。不过音乐更加讲求合作,而被大众想象力所铭记的歌曲能以其他艺术形式无法实现的方式对人们产生影响。听过伟大的经典歌曲,我们能够终生不忘。

选自《远离》(Out of the Way)系列摄影作品。摄影:Elena Anosova

选自《远离》(Out of the Way)系列摄影作品。摄影:Elena Anosova

我觉得音乐和摄影——以及艺术、文学——很像。在这个行业内,真正的伟人极为稀少且相互疏离,剩下的都是普通人。在舞台上演出完全是另一种“走钢丝”的行为。

采访了很多伟大的音乐家后,我认识到一个问题:谈及自己的工作时,艺术家通常并不是口才最好的人。他们的作品可以自我解释和表达,其余的一切都是多余的。我对那些对自己工作滔滔不绝的人心存怀疑。作为采访者,我试图在音乐家身上找到给人启迪的东西。仔细想来,这很奇怪。

但在写了很久专栏稿件之后,我也会回顾以前的采访。即便有时候漫长的采访只能换来一两句真正有启迪性的话语,我依旧很喜欢采访和互动的过程。你能观察到他们如何进行创造性思维,如何思考问题,而他们的思维方式往往出乎我们的意料。

你曾经称自己“肩负任务”——要让人们认真对待摄影。摄影依旧面临这种问题,这让我很困惑。更让我困惑的是,人们仍就摄影究竟是不是艺术的问题争论不休,不过这次我们就别再提它了。在过去的10-15年里,你是否认为自己(部分)完成了任务?或者说你距离成功还有一段路程?

天啊!有段时间人们的确为此困惑,而且时日至今,这个问题仍然让人觉得有些摸不着头脑。这很可能是个英国社会存在的问题。美国人和法国人与摄影文化之间存在一种关系,而我真的认为这是英国人所缺乏的东西。一旦走出我们营造的文化/摄影泡沫,我就发现英国人仍然对摄影有一种与生俱来的怀疑。我想这与他们的群体性格和气质有关。英国其实是一个非常保守的地方,但却拥有充满生气的流行文化。

在其他人(不只是英国人)看来,摄影本质上依旧保留了它在二十世纪中期拥有的艺术形式。它是黑白的,是卡蒂亚-布雷松(Cartier-Bresson)和比尔·勃兰特(Bill Brandt)的摄影作品。或许也是史蒂夫·麦柯里(Steve McCurry)的作品。

不久之前,我曾说我们不再身处卡提耶-布列松的决定性瞬间时代,而是步入约翰·巴尔代萨里(John Baldessari)所谓的淘气时代。你猜大家对我的意见作何反应?我想我可能要躲一阵子风头才行!但我真的是这么认为,而不是为了吸引眼球在哗众取宠。从我收到和审阅的摄影作品来看,我觉得这是不言自明的事情。今天的摄影不再只是带着相机去外面的世界探索,而且其实人们很久之前就不这么做了。我知道为什么人们想要坚守“决定性瞬间”的理念,而且他们的确有合理正当的理由。但很多摄影师的确已经不再这样工作了。

山路。选自《我最亲爱的碧翠丝》(My Dearest Beatrice)系列摄影作品。拍摄:Sam Lyne

如今的摄影是演出、雕塑、档案资料、发现图像、拼贴、布景、重塑、重构、赋予新的语境…。。。在我看来到处都是证据,证明我们已经进入了摄影的新时代。

至于由来已久的“摄影不是艺术”问题?和你一样,我认为无须认真对待这种讨论。驳斥这种观点反倒会让无聊的争论获得它不应该得到的关注。

我们都知道,网络媒体的反应速度越来越快,向瞬时反应不断靠近。你曾在文章中引用过亚历克·苏思的这句话:“我最近读到一句唐纳德·特朗普的话,讲的是永不止步。他将止步看作是失败,而不是自我反思。说的就是这种心态。”

你是怎么慢下脚步,寻找自我反思空间的呢?我觉得对于最渴望被发掘的“新锐摄影师”而言,这也是重要的一课。

我觉得停下来反思不仅非常必要,更是人生的重要组成部分。如果你认真看待对自己的工作,停下来反思就是工作的组成部分。当你从事流程性工作时,这一点体现的尤为明显。和学生交流时,很多人都提到“过程”和“实践”。但大家的最终成果——物体、书籍、墙上的印刷品——却有点将就的意味。

在我看来,任何以创意为基础的工作(包括以前被称为“概念性摄影”的工作)都需要比制作纪录片有更为严谨苛刻的工作态度。你要有伟大的创意,要严谨地追逐梦想,最终的成果也要掷地有声,最起码应该具有说服力。如果三个环节中任何一个出现问题,你的工作就会出问题。就我观察,通常出问题的都是最终成果这个环节。因此,反思和严谨是非常必要的。有时候困难和挫折也很必要。

选自《萤石幻想曲》(Fluorite Fantasia)系列摄影作品。摄影:Yukari Chikura

面对种种压力,我不知道一个人应该如何保留“最初的灵感”。我想你应该热爱自己的工作。我很幸运。我从来不必为了职业生涯而费心。我经历过一两次美好的时刻:恰好在正确的时间出现在正确的地点,遇到了正确的人。如果我现在才刚刚进入社会,谁知道我是否还会有现在这样的决心和活力?时代真的变了。

配图来自:LensCulture2016新锐摄影奖

(翻译:Nashville Predators)

选自《痕迹》(Traces)系列摄影作品。摄影:Weronika Gesicka

选自《痕迹》(Traces)系列摄影作品。摄影:Weronika Gesicka

我最近和斯蒂芬·迈耶斯(Stephen Mayes,涉足摄影、艺术、新闻领域)交流过,一起探讨了如今摄影作品数量激增和传播规模迅速扩大的问题。他指出如今的人们几乎很少担心我们创造的文学作品数量比20、50和100年多出太多。所以为什么大家对照片的数量激增问题如此忧虑?

我觉得现在照片的数量实在多到令人难以置信。实际上,照片的规模已经大到没有意义。我们与大量照片的现状斗争——每一天和每个月,人们都在社交媒体里上传数以亿计的照片。但是很多用户上传完照片之后就再也不会回头去看。他们将照片遗忘,任由其落入我们称之为网络空间的巨大垃圾桶中。

互联网是加速文化最极端的代表。我们生活在一个可能对文学——不只是视觉文学,更包括儿童的口头语言——产生深刻影响的巨大实验中。研究表明,阅读书籍获得信息在脑海中停留的时间比电脑屏幕上获得信息在脑海中停留的时间要长。从某种意义上而言,我们的焦虑是合理的。因为面对互联网,政治和市场已经无力地妥协。一切反过来了,我们甚至不知道Facebook的本质究竟是什么,连定义都没有,但我们还是拱手将很多个人信息奉上。

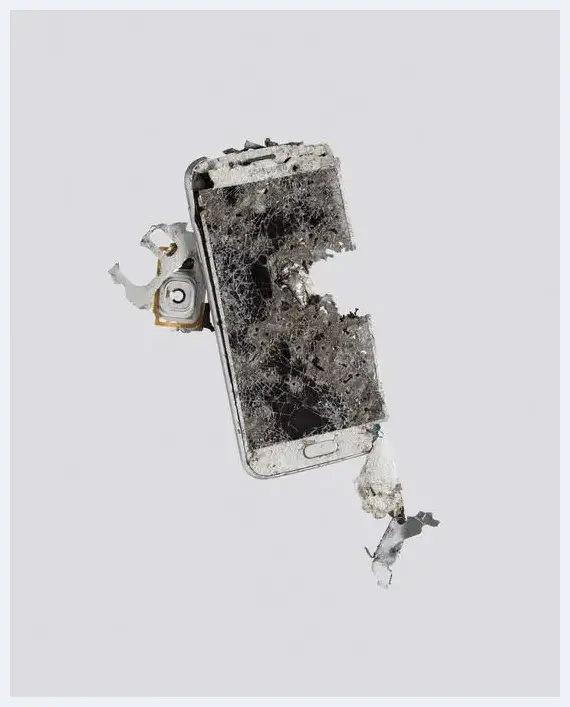

手机。选自《不受待见》(Nobody Wanted)系列摄影作品。摄影:Daniel George

手机。选自《不受待见》(Nobody Wanted)系列摄影作品。摄影:Daniel George

也许我们感觉到这种集体推卸责任的行为有不良后果:政治后果、社会后果和心理学后果。通过人们的社交网站内容,我们能识别出谁是积极分子。即便在所谓的“民主”世界里,这种力量也可能成为镇压手段。而且,现在社会明显更倾向于接受右翼的民粹主义价值观。

作为最民主的艺术形式,摄影被人类丧失自由的黑暗可能性所羁绊。这看上讽刺意味十足。从政治和文化角度分析,如今的确是我经历过最混乱、动荡和焦虑的年代。要知道,我可是经历过北爱尔兰游击战混乱时代的人!

作为一个精通文字和摄影的人,作为一个认真对待照片但却生活在变化极快的媒体世界中的人,你如何看待这种焦虑?

面对创造力和摄影工作的正确性问题时,我认为摄影师不应该如此焦虑。我曾经读到一篇文章说,上世纪六十年代中期时,美国半数的家庭都有宝丽来相机或者傻瓜相机。文章中说:“所有人都会拍照,人人都有相机!”我想知道当时的摄影师是否因此感到焦虑。

从积极方面来看,摄影依旧是目前关键的媒介渠道,也是唯一一个能紧随飞速发展数字社交媒体文化脚步并且引领文化风潮的媒介渠道。

最后一个问题。你做自己喜欢的事情,追逐自己的兴趣,最终开辟出成功的职业生涯。相比于“如何成为摄影评论家”和“如何成为艺术家”这样的具体问题,我对一个常见的普遍困境更感兴趣——追求梦想的同时,我们如何才能保留最初的热爱和灵感?

这个问题不好回答。我很幸运,能够在一个浪费时间却不会受到命运惩罚的时代长大。如今的人们可不能浪费时间,否则后果严重。我认为浪费时间是创造力的重要组成部分。同样,无聊、白日梦和幻想也一样。

做梦。选自《俄罗斯童话》(Russian Fairy Tales)系列摄影作品。摄影:Frank Herfort

实际上,浪费时间对我政治观点和人生历程的影响很大。年轻时我来到伦敦,拿着奖学金上学。而且这笔钱还让我租得起房,能够出门旅行。我租了一间便宜的房子,邻居都是放浪形骸的人,我找了一份很烂的工作,赚了点钱就去听演奏会。失去一份工作后,我便立马寻找新工作。我认识很多上艺术学校的朋友,他们都在布里克斯顿、哈克尼甚至拉德布莱克·格罗夫区租着廉价或是不要钱的工作室。

现在,伦敦的房租是全欧洲最高的。大学学费高昂,很多工人阶级家庭的孩子读不起书。银行的学生贷款利息也高得惊人。很少有学生兼职工作的薪水高于最低工资标准。我之前住的地方也都改造了,艺术界也实现了中产阶级化的变革(尽管它一直都处于中产化倾向)。除此之外,艺术、摄影、戏剧乃至流行音乐——天赋卓越工人阶级最后的庇护所——也经历了中产阶级化的过程。我觉得家庭条件不够优越的人的确会被社会和文化所排挤。阶级在艺术和摄影界决定了很多事情,它对英国文化的决定作用也不容小觑。更重要的是,我觉得阶级发挥的影响远超备受人们关注的性别和种族问题。

无论是想成为艺术家、摄影师还是评论家,这种社会现状会影响到你的发展。我希望好的作品能够脱颖而出,但很多上升的渠道已经关闭。当然,其他成功路径依旧对外开放:在线博客、论坛、网站、自媒体、独立出版、摄影节等。这些领域发展势头很好。虽然我认识的很多年轻人都没有获得任何回报、基本是一无所有,但我依旧佩服他们的献身精神。但现实不应该是这样!我们的社会存在根本性的问题:我们竟能接受有人义务劳动,毫无合同和工作条件保障。

![对水墨画创作的几点思考[图文] 对水墨画创作的几点思考[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/mdxr2ubyppy.webp)

![人间墨妙须传遍[图文] 人间墨妙须传遍[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/w2nlmzo04r2.webp)

![苏绣新境界——单虹的艺术追求[图文] 苏绣新境界——单虹的艺术追求[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1fi53kmopw1.webp)

![刘咏阁咏汗血马诗词选[图文] 刘咏阁咏汗血马诗词选[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/motniyvohix.webp)

![收藏品市场呼唤新的投资模式[图文] 收藏品市场呼唤新的投资模式[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pbypqqcau3t.webp)

![中西合璧绘画的市场价值表现[图文] 中西合璧绘画的市场价值表现[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/4z5xkbd2vr2.webp)

![致敬毛泽东 · 诗书画四则之三《润之乐山》[图文] 致敬毛泽东 · 诗书画四则之三《润之乐山》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jsjovladny5.webp)

![艺术品电商,如何打造自己的良性生态?[图文] 艺术品电商,如何打造自己的良性生态?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ke4mjzw24hr.webp)

![走进当代书画家黎晶的艺术世界[图文] 走进当代书画家黎晶的艺术世界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/i0eswefctzq.webp)

![端庄凝重:古典主义画意摄影[图文] 端庄凝重:古典主义画意摄影[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0xcc0sogk11.webp)

![线上拍卖 新兴门类成拍卖新趋势[图文] 线上拍卖 新兴门类成拍卖新趋势[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pdyt4ublp5h.webp)

![清新润爽、生机勃勃——著名山水画家赵克俭作品赏析[图文] 清新润爽、生机勃勃——著名山水画家赵克俭作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zharvv1vlhk.webp)

![石建邦:已故海上书法家任政的任政体[图文] 石建邦:已故海上书法家任政的任政体[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r4nytiyhms3.webp)

![画布上的江南心境:读李正明油画《江南水乡系列》[图文] 画布上的江南心境:读李正明油画《江南水乡系列》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kypwq4zprka.webp)

![特别推荐艺术先锋人物——陈精武[图文] 特别推荐艺术先锋人物——陈精武[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rhdangbiao2.webp)

![海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文] 海上雅集精品赏析:文房四宝及书画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xkrfppptclw.webp)

![海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文] 海上雅集精品赏析:齐白石花卉册页[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kpzow4tmkwk.webp)

![陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文] 陈履生:博物馆是面镜子 创造和维护特色很重要[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/gmnliuebg3w.webp)

![率意放纵的米芾《蜀素帖》[图文] 率意放纵的米芾《蜀素帖》[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/aiyqejlm0ad.webp)

![艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文] 艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pdsc4oh10or.webp)