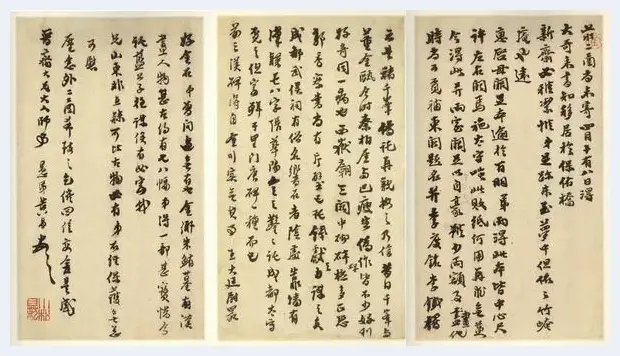

黄易致赵魏手札(《新斋札》)

被上海图书馆列为一级珍品的庞氏虚斋旧藏《国朝名贤手札》(以下即称《国朝名贤手札》)初、续两集三十巨册,共收清初至乾(隆)、嘉(庆)时期学林艺苑二百六十家名人手札计五百八十多通,其史料之丰富,书艺之多采,笺纸之精美,皆堪称珍稀难得。惜长年以来,鲜为人知。笔者曾有幸逐本细阅,每每有目不暇接、意犹未尽之叹。现经梁颖先生校理释读,并冠以独具研究心得的长篇前言,由凤凰出版社原色精印,则孤本秘宝,终能广其流布,而世之研究鉴赏同好,亦缘此获更多便利。

2014年至2015年间,北京故宫博物院所编《故宫藏黄易尺牍研究》(秦明主编)之《手迹》《考释》两编,先后由故宫出版社出版,其所收清代金石学名家黄易(小松)致友朋书札七十多通,以及当时张燕昌、奚冈、钱坫、唐仲冕、翁方纲等名家学者致黄易书札二十余通,皆为研究黄易生平学术及相关问题,提供了难得的第一手资料。

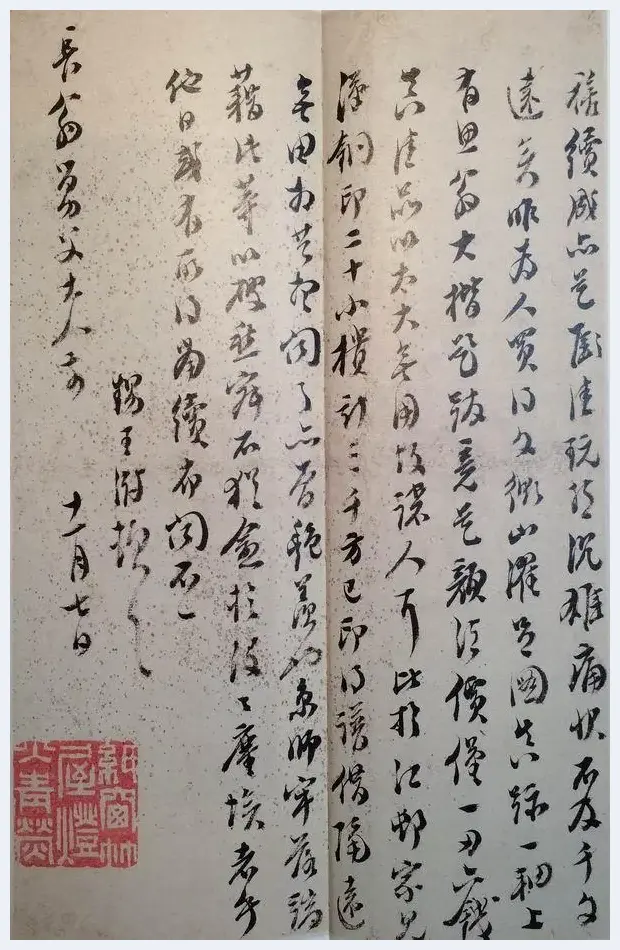

黄易致赵魏《新斋札》(张廷济抄本)

其中黄易致另一金石学名家赵魏(晋斋)的《新斋》《信拓》《惠碑》《诸碑》《南还》《秋气》《北来(妙极)》诸札,虽是后来张廷济的抄录之本,但仍具史料价值。北京故宫博物院碑帖研究专家施安昌先生,就曾据《秋气》《新斋》《南还》三札内容,以《书张廷济录黄小松致赵魏三札后》为题,专文考述有关《汉裴岑纪功碑》《汉西岳华山庙碑》,以及《郭巨石室画像》等著名碑刻之种种,并作为“代序”之二,载于《故宫藏黄易尺牍研究•考释》卷首。而张氏所录黄易《新斋》、《信拓》二札原件,竟恰存《国朝名贤手札》初集第十六册中,共四纸,素白笺,正是张氏抄本所注“四番,朝鲜纸本”,还分别钤有“黄”、“小松具札”诸印。接此两札之后,又有黄氏致“莲湖大兄”(王毂)一札,其中“弟在济奔驰应酬,刻少宁居,毫无兴味也”之语,道出身在官场的心境情绪,似亦可与故宫所藏黄氏尺牍中相关者及其他史料,互为观照。

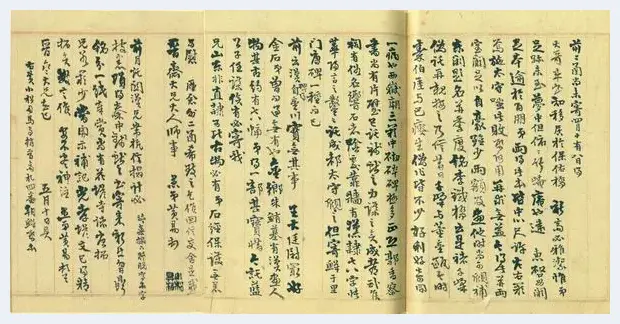

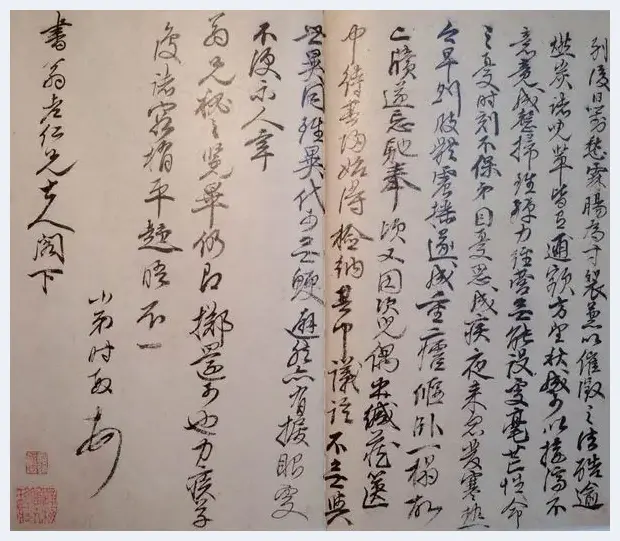

尤其值得一说的是,《国朝名贤手札》续集第九册中,有黄易致吴骞一札,全文为:

久仰盛名,常萦梦想。客岁远承柬注,并惠《国山碑考》,著作之精,不胜敬佩,谨谢谨谢。弟搜罗碑刻,内中武梁祠象最精,谨寄拓本一套,以供清赏。金文器物亦有数种,泉币刀布数十,印百余,另日拓呈。弟所有《国山碑》拓手未精,且非全璧,倘荷赐惠全本,感不可言。东省拓本不少,惜不获一一函请教正耳。尊藏器款最精,便乞拓寄。匆匆奉候近祉,诸托朗斋先生面述,不一。葵里先生,愚弟黄易顿首。

黄易致吴骞手札

吴骞(1733-1813)字槎客,一字葵里,号兔床,浙江海宁人。家富藏书,多收善本,筑拜经楼储之,以“千元十驾”,匹敌黄丕烈“百宋一廛”,一时传为美谈。又与陈鱣、卢文弨、鲍廷博、黄丕烈、赵魏、张燕昌、王昶诸家交游往还,研讨版本校勘、金石书画之学。有《拜经楼诗集》《愚谷文存》《拜经楼诗话》等,著述颇丰。曾访拓《禅国山碑》,并撰《国山碑考》。今由黄易此札,知吴氏曾以《国山碑考》投赠,黄氏则以搜访所得后拓成的《武梁祠画像》全套为报,并向吴氏求《国山碑》全本精拓及其他器款之拓。

札中“诸托朗斋先生面述”之朗斋,即朱文藻,亦为吴骞友人,《拜经楼诗集》卷七有《得朗斋泲宁寄怀即酬兼柬黄小松司马三首》,系于癸丑(乾隆五十八年,1793)乙卯(乾隆六十年,1795)之间,而《吴兔床日记》(凤凰出版社2015年5月)乾隆五十九年(1794,甲寅)四月十五日条下,有“得朗斋泲宁书”之记,则其事或即在此际前后,故黄易札中有“客岁远承柬注”之语。又《吴兔床日记》乾隆五十七年(1792,壬子)二月初三日曾记:“过何梦华斋,观新拓汉武梁祠像足本。梦华自言与黄小松在嘉祥县入□山中同掘土得之。”可知黄易在寄赠之前,已从友人何元锡(梦华)处获见足本。《拜经楼诗集》卷八,还有作于嘉庆初年的《涤碑图六言二首为何梦华赋(黄小松司马作)》。

凡此种种,今研究黄易其人其事,以及与之相关的金石交游、拓本来源等问题者,似多未及。而黄易《小蓬莱阁金石目》中,虽有《禅国山碑》,然亦仅记“篆书。天玺元年,在江南宜兴”,则黄易此札当为有关研究者注重之价值,不言而喻。另外,吴骞著述中还有一些相关信息,亦颇可关注,如《吴兔床日记》乾隆四十八年(1783,癸卯)除夕日记:“郭巨坟,王存《九域志》在东平州载,颍昌府又载郭冢,汾州又有郭巨墓,未知孰是。顷黄少松拓得石室图,甚奇古。”乾隆五十年(1785,乙巳)又有“近黄小松拓得郭巨石室画像(已见前)”并辨识诸语,即为其中之一。

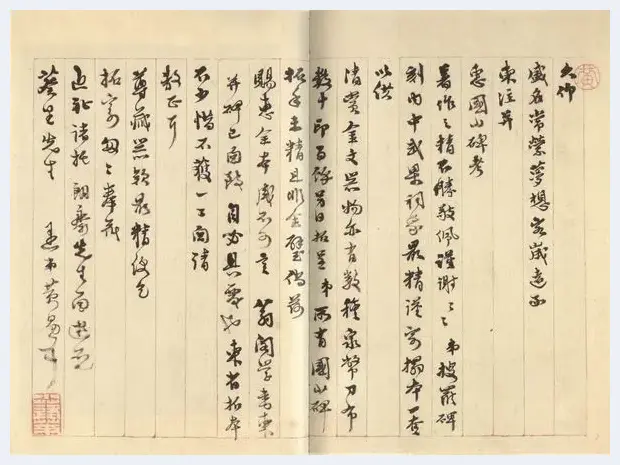

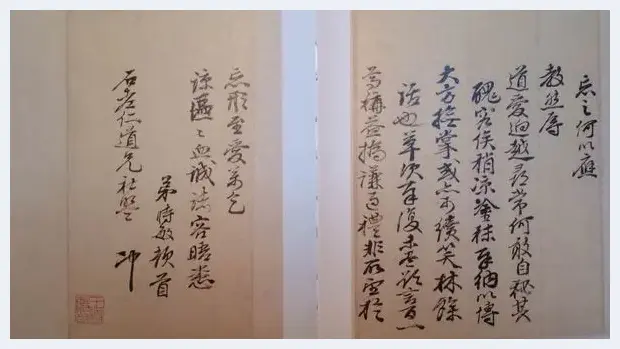

《国朝名贤手札》续集第六册中,另有江德量致黄易一札,除感谢黄氏所赠《武斑碑》精拓及《武氏画像》之外,并有请托:“司马冠石舍人博雅嗜古,极意搜罗金石拓本,钟鼎款识尤渴。适有便人,嘱德量专札奉致,乞将尊藏吉金贞石、断戈碎甓文字,每种精拓一纸寄之,永为宝玩,用结墨缘。”

江德量致黄易手札

江德量(1752-1793)字量殊,号秋史,江苏江都人,乾隆四十五年(1780)榜眼,历官翰林院编修、江西道监察御史。李斗《扬州画舫录》卷十二记其父“江恂,字禹九,号蔗畦,官芜湖道。工诗画,收藏金石书画,甲于江南”。秋史承其家学,亦“好金石,尽阅两汉以上石刻”,并著有《泉志》等。其与黄氏,不仅相知,且属世交。黄易《秋盦遗稿•秋盦题跋》中,有《跋江秋史手摹朱龟碑》,记述稍详:

乾隆戊戌,蔗畦先生以亳州所拓中和石幢见寄,书云:“亳境古刻最多,今不可得见,以此区区,偿朱龟、元宾、土饗诸碑之缺,未免令人齿冷。”先生文章政事之余,嗜金石尤笃。易每得翠墨,必以副本寄赏。乙巳得《朱龟碑》旧拓本,狂喜不可言,时先生哲嗣秋史官翰林,亟寄都门,请秋史摹寄先生,以副夙望。讵知装池未竟,先生归道山矣,伤哉!先子与宾谷、蔗畦两先生订石交,易既得奉教于两先生,尤与秋史莫逆,两氏储藏,往往互出考证。易近年搜出汉碑石最多,拓本亦不少,先子皆未得见,正与秋史同此深痛也。

有此交情,江氏不仅能为助友人搜罗金石拓本,直言索求,还在信中特别告知:“德量近搜辑得宋人墨迹尺牍约及五十余纸,元人三十余纸,附以奉闻,当为我称贺也。”不知那件曾经其鉴藏的苏东坡《功甫帖》,是否也在其中?

类似这些常常会被各个领域的研究者们关注的人和事,《国朝名贤手札》中还多有涉及,而其中不少内容和细节,又往往是他处难详者,也许多可助研讨。如《国朝名贤手札》初集第三册有清初著名书法家、鉴赏家王澍(虚舟,1668-1743)家书一通,除评述其在京师所见法书名画及高江邨(士奇)家所藏董其昌书迹百余种之外,又记:“比于江村家见汉铜印二十小柜,计三千方”,因知以书画鉴藏著称并有《江村销夏录》《江村书画目》行世的高氏,还多蓄古铜印章,故清人许仲元《三异笔谈》卷四“高氏奢华”条,记江村孙女高祥嫁入张照家时,“其奁赠之盛不待言,即图章亦一千具,玉石晶瓷咸备”。

王澍家书

又如顾文彬《过云楼书画记》卷六著录清初画坛“四王”之一王时敏的《西庐老人为子颛庵仿古册》,有王氏自跋,略谓:“吾年来为赋役所困,尘坌满眼,愁郁填胸,于笔墨诸缘,久复落落。”研究者提到王时敏为朝廷赋役困苦之事,多引此为说,而《国朝名贤手札》初集第一册、续集第二册所收王时敏致王国瑞、王时敏致王翚二札中,皆有诉说,前者曰:“别后日对愁霖,肠为寸裂。兼以傕征之法,酷逾燃炭,诸儿辈皆有逋额,方望秋成可以接济,不意竟成罄扫。虽殚力经营,无能设处毫芒,性命之忧,时刻不保。弟因忧思成疾,夜来忽发寒热,今早则肢体震摇,遂成重疟。”后者谓:“自前月通问后,即因新旧赋率追呼促数,愁绪如织,而衰病乘之,生趣道尽。”则其彼时处境心情,似更能见具体。

王时敏至王国瑞信札

王时敏至王翚信札

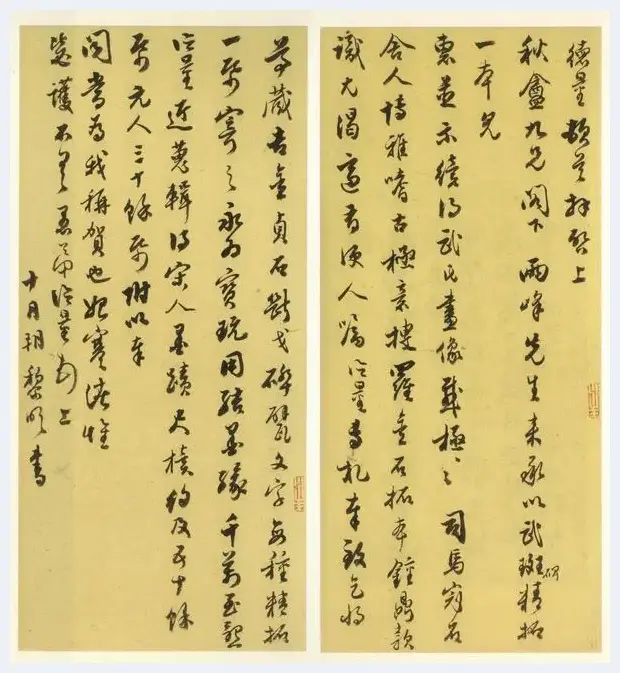

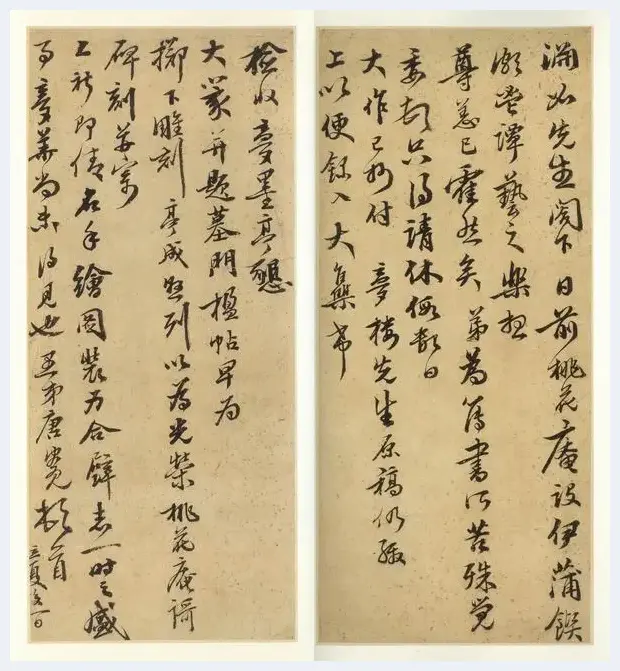

还有嘉庆初年在苏州吴县县令任上的唐仲冕(1753-1827),曾主持重修明代唐寅(伯虎)墓园,并重刻其诗文集。唐氏所撰《重刊六如居士集序》中,谓唐寅“坟墓一在桃花坞,一在横塘。桃花坞有明胡太守缵宗碑,横塘载在方志,今并修之”,其《陶山诗录》卷六《修六如居士祠墓题桃花庵四首》及《横塘亦有六如墓,并加封识,仍用桃花坞原韵四首》,当皆缘此而作。前者第四首中“乞花好句留楹帖,梦墨遗编付剡藤”一句,还颇及当时布置经营,而《国朝名贤手札》初集第十六册中唐仲冕致孙星衍一札,是请孙氏书梦墨亭之名并题墨门楹帖诸事者:

日前桃花庵设伊蒲馔,颇鬯谭艺之乐,想尊恙已霍然矣。弟为簿书所苦,殊觉委顿,只得请休假数日。大作已抄付梦楼先生,原稿仍缴上,以便录入大集,希检收。梦墨亭恳大篆,并题墓门楹帖,早为掷下雕刻,亭成悬列,以为光荣。《桃花庵謌》碑刻并寄上,祈请名手绘图,装为合璧,志一时之盛。

唐仲冕致孙星衍手札

亦可见其用心之细节。唐仲冕虽与孙星衍年岁相同,却十分敬佩孙氏学问,《陶山诗录》卷十三《孙渊如观察六十》开首即曰:“我与公同岁月生,公先七日当为兄。科第官阶皆过我,此而歆羡犹俗情。古人道重三不朽,学术文章公独厚。”同书卷十八《輓孙通奉渊如二首》中,又有“廿载知交远倍亲,曾筹买屋作比邻”之忆,可见两人交情,故其不仅为光宠新修前贤亭墓,专札请孙氏题写,并且在辑刻唐寅诗文集时,也得到包括孙氏在内的诸多友人的帮助,《重刊六如居士集序》中,记该集汇编时,“补之以家藏山水画端诗,阮中丞元、黄司马易所藏墨迹,王太守文治、邵茂才騄、赵上舍辂、魏茂才标所见诗篇;且刻其制艺、画谱,而孙观察星衍寄示康熙甲戌宋中丞刊本表墓诗一卷,韩封君是升有明天启间周廷简所临画像题跋,并採录外集,都为十六卷。遗文轶事,亦稍蒐罗矣。”而《故宫藏黄易尺牍研究》所收唐仲冕致黄易《企怀》札,又恰为唐氏商借黄易所藏“六如小像”,欲请人摹刻,刊于唐寅遗集卷首者。连前述吴骞《拜经楼诗集》中,也有《昔金粟山人以唐六如写秋香小像见遗,受而藏之笥几三十余载矣。顷陶山明府重葺桃花庵于吴下,爰以像归焉,且属摹勒于石,以垂佳话。戏占二绝》,当年名士风雅、文人交谊,皆由此得见一斑。

虚斋所藏历代名画,既富且精,又先后有《虚斋名画录》(1909年)及《续录》(1925年)刊行,遂广为世人知重。虽两书“凡例”中分别说明:“其历代名人书迹,亦多精品,异日当另置一编,以供艺林赏析”,“敝箧所藏便面,自明四大家至国朝六大家,以及汤、戴,无不备具,计画箑六十四册,书箑十六册,当另为一编,异日续出。”惜最终皆未见其著录成书,故历来研究、鉴赏各家,多以虚斋藏画为说。然庞氏所收中,确亦有书迹名品,吴湖帆《丑簃日记》(收入梁颖编校《吴湖帆文稿》,浙江美术学院出版社2004年9月)民国廿二年(1933)六月三日就记:“访庞虚斋,获观董文敏《秋兴册》、吴云壑诗《天马赋》残卷、赵松雪书《张总管墓志》真迹及元五家书札卷,五家者,赵孟頫、张雨、杨维桢、倪元镇、顾阿瑛也。”上海书画出版社2011年所刊张葱玉先生日记残稿1941年6月23日条下,也曾记:“谒虚斋,出示吴琚杂书卷,云林诗翰卷,元人五诗三札卷,俱尚佳。”而从张氏1939年5月16日所记“友庆来,持去乾隆间人手札十许通,以莱翁欲购也”,更可知彼时庞氏仍在搜求清人手札。

其实,当时张葱玉先生自己也对名人手札有兴趣,不过好像更偏好宋元及明代,当然价格也不菲,其日记残稿1939年11月17日就记:“友庆为予作缘,以四千五百元得欧阳文忠《灼艾帖》、富郑公《更事帖》,俱北宋名迹,吴中费屺怀太史家物。”1940年2月4日:“慎先北平诒书,寄示东坡《功甫帖》,元章《章侯茂异帖》、《道祖帖》,又陈俊卿、李寿朋二札影本,索值二万元。”同年2月12日,“与芹伯父赴博山宴,观黄跋书数种,明人尺牍百许页;又元人郭畀(天锡)画竹卷,有清纯庙御题,甚佳。予颇有欲炙之色。”博山即民国间著名藏书家潘承厚先生,其所藏历代名人尺牍手迹,亦多精品,并辑印《明清藏书家尺牍》《明清画苑尺牍》等。

庞氏还曾收元代赵孟頫书《湖州妙严寺记》卷,张葱玉先生《木雁斋书画鉴赏笔记》(上海书画出版社2015年5月标点整理本)中有记:“费氏物,后归虚斋。景贤借去不还,后售于蒋氏,谷孙以之归于余家。寻悔之,更赎还;又售诸徐氏,复归于谭氏。”此卷在虚斋时,曾摹刻上石,嵌于庞家南浔旧宅宜园廊壁,而原迹最终流往美国,今在普林斯顿大学博物馆。1976年,台北故宫博物院副院长江兆申先生过目之后,特别指出:“赵松雪字不宜刻石,因用笔圆劲,两锋着纸,如蜗涎缓行,触处生辣。一经翻刻,便极圆弱而失其神采。”正好回答了明人何良俊的疑问:“赵集贤学李北海书,未入石者皆咄咄逼真,可谓妙绝;但一入石,便乏古意。此不知何理?”而晚清金石碑版鉴赏名家王懿荣,在获观和《湖州妙严寺记》齐名的另一赵书名迹《胆巴帝师碑》卷后,则写下了这样的心得:

自宋刻唐摹诸晋伪帖起,后贤相承以函札体入碑版,数百年不变,唐法尽失。赵、董为两代宗工,能转移风气,然所作碑版,仍函札书也。凡函札书最贵墨本,其字里行间,波折起伏,浓淡之际,具有墨采流露,犹文家所谓笔玅,非木石刻本之所能传。故论赵、董书者,求之刻帖中,相去则万里矣。

![耿纪朋:如何构建健康的艺术品市场[图文] 耿纪朋:如何构建健康的艺术品市场[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/adtowbfkxyz.webp)

![喜迎元旦·把画带进人民大会堂的画家金晓海[图文] 喜迎元旦·把画带进人民大会堂的画家金晓海[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/oeew3sb1hew.webp)

![艺术是天然排斥大众的吗[图文] 艺术是天然排斥大众的吗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qj2yhf4zzmq.webp)

![陈石先生和他的国画作品[图文] 陈石先生和他的国画作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/szrcpehktzh.webp)

![纪念币价格遭“腰斩” 成都钱币经营户亏大了[图文] 纪念币价格遭“腰斩” 成都钱币经营户亏大了[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bpuagyckngk.webp)

![伦敦拍卖观察:因经济而对艺术市场悲观并无根据[图文] 伦敦拍卖观察:因经济而对艺术市场悲观并无根据[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dhgi1ibfp02.webp)

![艺术的“两半”[图文] 艺术的“两半”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lb1qeqe21v3.webp)

![美国增收艺术品关税对自身艺术市场的影响[图文] 美国增收艺术品关税对自身艺术市场的影响[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/o3my1dsi3ds.webp)

![第八届“鸿儒杯”海峡两岸书画大赛金奖虞展作品赏析[图文] 第八届“鸿儒杯”海峡两岸书画大赛金奖虞展作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/1oxzq4nqpxa.webp)

![憨萌虎佩:中山国玉器赏析[图文] 憨萌虎佩:中山国玉器赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/x5rxb54iovm.webp)

![未来的艺术品交易方向何在?[图文] 未来的艺术品交易方向何在?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ocvncl0opbw.webp)

![段俊平书法:跳出炫技与刻意[图文] 段俊平书法:跳出炫技与刻意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xivfk21x15o.webp)

![关山月小幅山水画《山河颂》赏析:胸中有大丘壑[图文] 关山月小幅山水画《山河颂》赏析:胸中有大丘壑[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/n5lwv4untz4.webp)

![当代最具收藏价值的著名画家:杭中吉[图文] 当代最具收藏价值的著名画家:杭中吉[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zjl11jpfaf2.webp)

![展览结束后 艺术品都去了哪里[图文] 展览结束后 艺术品都去了哪里[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wzrmepgyii4.webp)

![内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文] 内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bi2tccbse3x.webp)

![吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文] 吴冠南花鸟画:绚烂奔纵的写意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/godv5xr5jx5.webp)

![著名版画家阿太作品欣赏[图文] 著名版画家阿太作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rumbb3hb4qi.webp)

![如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文] 如何欣赏白石虾和悲鸿马[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/404yciipfmm.webp)

![刘玉来:提高素养更上一层楼[图文] 刘玉来:提高素养更上一层楼[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ynutks51auq.webp)