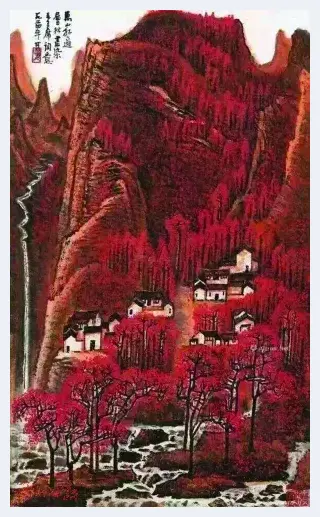

《待细把江山图画》 纸本设色 傅抱石

《待细把江山图画》 纸本设色 傅抱石

策划:黄颂豪

撰文:杨小彦

学者巫鸿提醒我们,就中国传统绘画所表现的视觉记忆来说,以“迹”为主题的绘画,可以分为“神迹”、“古迹”、“遗迹”和“胜迹”四个类型:“神迹”表现的是一种越过历史的超自然事件,“古迹”与某一历史事件有关,“遗迹”象征着新近的逝者,而“胜迹”则从属于永恒不息的现在(见巫鸿《时空中的美术》,北京三联,2009)。巫鸿讨论的是古代山水绘画中与历史记忆有关的母题及其含义,着重揭示蕴含其中的观看方式。但他的这一类型划分却对讨论今日山水画以有益的启示,一方面,我们应该遵从这样一种母题分类原则进行整理工作,另一方面,显然更为重要,探讨其中令人瞠目的巨大变化,尝试解释其中的原因。

的确,仅仅从总体风格来看,新中国成立以来的山水画发展,与传统山水画的母题相比,的确发生了若干重要的置换,其中“古迹”开始让位给“胜迹”,成为歌颂式的宏大的视觉形式。这一置换,逐步演变成了“社会主义新山水画”。前者以南京钱松喦和傅抱石为统领,用传统笔墨和个人风格诠释山河的神圣性和毛泽东诗词的宏伟境界;后者以李可染《万山红遍》和关山月《绿色长城》为代表:李用朱磦描绘祖国山河的空前伟大,关在山水画中放进了叙事性的“战斗”内容。

《绿色长城》 纸本设色 关山月

《绿色长城》 纸本设色 关山月

这一置换说明,在现代山水画的进程中,存在着一种与宋元以来的山水画的发展路向刚好相反的趋势——其要点是全面拉紧并确认艺术与社会的密切关系,并在这一关系的基础上,建立新时代的亮丽而豪迈的审美准则。其中,1957年中央美术学院院长江丰的主张受到大规模的否定是一重要转折。此事固然复杂,但事情起因显然与他在新中国成立初年全面否定传统山水花鸟,要求把素描纳入国画教学体系用以突出人物画的重要性的激进主张有关。表面上看,江丰被否定之后,传统山水画获得了某种发展,实际上美术界在放弃江丰的变革的同时,宋元以来所逐步形成的那种与庙堂相对应的山林精神,也成为历史的垃圾而遭到唾弃,山水画因而转变为一种全新的歌颂样式,纳入到时代的诉求之中,从而引起了“社会主义新山水画”的崛起。

有意思的是,新山水画在技法上无法抛弃传统笔墨,甚至还有赖于笔墨运用的纯熟乃至通俗,仅仅在题材上有所革新而已,这就为改革开放时期的山水画复兴预留了伏笔。在新时期山水画领域,就是重新思考传统山水的精神与价值。这一点足以说明,为什么身居高位的山水大家李可染,要去大力推崇基本上只在清初“四王”的趣味里兜圈子的黄秋园。同时,作为一种反对的声音,南京李小山认为“中国画已面临全面危机”。这似乎证明山水画的复兴之路并不顺利。其中的关键是,一旦去除新山水画的歌颂特征,以及描绘对象的改变,传统山水中的“迹”,又应该如何与当下衔接?在绝大部分山水画家缺乏古典知识的今天,我觉得他们大概只能选择类似“胜迹”那样的对象,再加上某些特殊的地貌特征,来为“复兴”勉强作注。

《万山红遍》 纸本设色 李可染

《万山红遍》 纸本设色 李可染

关键是山林精神的缺失,那几乎是无法寻找回来的。山林精神代表了中国传统山水的核心价值,其所造就的,是一种与社会空间相平行的文化空间,舍此则“胜迹”无所附丽,而变成空洞乃至虚伪的抒情。改革开放以后诸多山水画的发展,多少证明了这一不幸事实,在作品大尺幅竞争的背后,却是精神的极度贫乏,再加上展览制度化的影响,山水画和其它画种一样,出现了专为展览而作的“展览体”,结果,本来代表“永恒不息的现在”的“胜迹”就成为了某种奇特的视觉效果,并伪装成宏伟而受到时尚的推崇。

毫无疑问,这是胜迹古今的悲喜剧,它被今天山水画的表面辉煌所掩盖,其中真相却是有意地遗忘。我写下这些文字,其实也是无望。只是,真正的“胜迹”无法安排,所以只好消逝在中国传统绘画的历史深处,偶尔发出幽深的光,等待着新人来发现。

![佳节赏佳作——著名书画家王志坚中秋国庆专刊[图文] 佳节赏佳作——著名书画家王志坚中秋国庆专刊[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uq25xpjfm4f.webp)

![2022年中国最具影响力人物专题报道:赵政伟[图文] 2022年中国最具影响力人物专题报道:赵政伟[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/q4ivkpgncr4.webp)

![“文物IP” 助力艺术消费[图文] “文物IP” 助力艺术消费[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3a4zcqumrop.webp)

![创新 成为艺术市场关键词[图文] 创新 成为艺术市场关键词[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vvc0jr50mgl.webp)

![目击道存:米芾[图文] 目击道存:米芾[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/xkaeupnd2n2.webp)

![名家题字类伪作辨识[图文] 名家题字类伪作辨识[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/tjrc2rotiv4.webp)

![朱良志:石涛晚年的“家”[图文] 朱良志:石涛晚年的“家”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/v3eovbrfrer.webp)

![抽象艺术:一场无尽的精神探险[图文] 抽象艺术:一场无尽的精神探险[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bs0tlvq3l10.webp)

![版画与古典名著不会分离[图文] 版画与古典名著不会分离[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0d4ivym0bq0.webp)

![士夫文人画的写竹情操[图文] 士夫文人画的写竹情操[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dakobtfcmmy.webp)

![【家在青山绿水间】——著名画家王树虎作品欣赏[图文] 【家在青山绿水间】——著名画家王树虎作品欣赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/t3mdpajbvoa.webp)

![王羲之——魏晋风度,百体楷模[图文] 王羲之——魏晋风度,百体楷模[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lokbfmmwnvl.webp)

![《石田富春山图》的前世今生[图文] 《石田富春山图》的前世今生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/rpwwciycblg.webp)

![颜真卿年:说不完的颜真卿[图文] 颜真卿年:说不完的颜真卿[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/kugfkimty15.webp)

![海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文] 海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cpaafkvdmfg.webp)

![我国艺术品市场三大融合趋势[图文] 我国艺术品市场三大融合趋势[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/12giimmqtaw.webp)

![艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文] 艺术要为人类的最高文明奠基 ——《艺术市场》与人文艺术家周天黎对话[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/pdsc4oh10or.webp)

![花鸟情淋漓 丹青意天成[图文] 花鸟情淋漓 丹青意天成[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wychfvvo4qr.webp)

![海上雅集精品赏析:日本茶具[图文] 海上雅集精品赏析:日本茶具[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nobxw0kmh3r.webp)